漢方薬と腸内細菌:知られざる相互作用とは!?アンチエイジング研究所マガジンVol.56

〜3月1日 01:30

はじめに

みなさん、こんにちは、やまだです。今回は、腸内細菌と漢方薬について解説したいと思います。

昔から、僕たちは自然の恵みを利用して健康を維持してきました。その代表的な例が漢方薬です。植物や動物、鉱物など、様々な生薬を組み合わせて作られる漢方薬は、西洋医学とは異なる視点から身体のバランスを整え、病気の予防や治療に役立ってきました。近年、科学技術の進歩により、漢方薬の作用メカニズムが徐々に解明されてきていますが、その中で注目を集めているのが「腸内細菌」との関係です。

僕たちの腸内に棲む無数の細菌たちが、漢方薬の効き目に深く関わっていることが分かってきています。 この記事では、漢方薬と腸内細菌の知られざる相互作用について、分かりやすく解説していきます。

腸内細菌とは?私たちの体内に広がるもう一つの臓器

僕たちの腸内には、数百種類、数兆個もの細菌が生息しています。 これらの細菌は、まるで一つの巨大な生態系のように複雑なコミュニティを形成しており、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」または「腸内フローラ」と呼ばれています。詳しくは、下記記事をご覧ください。https://note.com/tarou_ymd_/n/nf1c1b8977f6f

腸内細菌は、消化吸収のサポート、免疫機能の調整、ビタミンの合成など、僕たちの健康維持に欠かせない役割を果たしています。 近年、腸内細菌の研究は急速に進み、肥満、糖尿病、アレルギー、さらにはうつ病など、様々な疾患との関連も明らかになってきています。 腸内細菌は、まさに「もう一つの臓器」と言えるほど、僕たちの健康に大きな影響を与えているわけです。

漢方薬と腸内細菌の出会い:薬効発現の鍵を握る存在

漢方薬と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?葛根湯などでしょうか?

漢方薬は、複数の生薬を組み合わせて作られます。 生薬には、配糖体(はいとうたい)と呼ばれる、糖と非糖部分が結合した化合物が多く含まれています。 この配糖体は、そのままでは体内に吸収されにくい性質を持っています。 ここで重要な役割を果たすのが腸内細菌です。腸内細菌は、配糖体を分解する酵素を持っており、糖部分を切り離し、非糖部分を遊離させます。

この分解された非糖部分が、体内に吸収されやすくなり、薬効を発揮するのです。つまり、漢方薬の有効成分は、腸内細菌によって「活性化」されるわけです。

例えば、葛根湯(かっこんとう)に含まれる葛根(かっこん)の成分であるダイゼインやダイジンは、腸内細菌によってエクオールという物質に変換されます。 このエクオールは、女性ホルモンに似た作用を持ち、更年期障害の症状緩和に役立つことが知られています。 このように、腸内細菌は漢方薬の成分を変化させ、その効果を高めたり、新たな効果を生み出したりするのです。

他にも色々あります。

茵ちん蒿湯は、黄疸の改善など肝臓や胆のうの病気に使われる漢方薬で、以下の3つの生薬が配合されています。

茵ちん蒿(インチンコウ)、山梔子(サンシシ)、大黄(ダイオウ)

特に注目すべきは、山梔子に含まれる「ゲニポシド」という配糖体です。この成分は腸内細菌が産生する酵素「β-グルコシダーゼ」によって「ゲニピン」に変換されます。

ゲニピンには肝保護作用があり、肝機能をサポートする役割を果たしているとされています。腸内細菌がいかに重要な役割を担っているかがわかりますね。

甘草は、古くから炎症を抑える薬草として知られています。その主成分の一つ「グリチルリチン」という配糖体は、腸内細菌が産生する酵素「β-グルクロニダーゼ」によって「グリチルレチン酸」に変換されます。このグリチルレチン酸には強い抗炎症作用があり、体内で炎症を抑える働きをします。

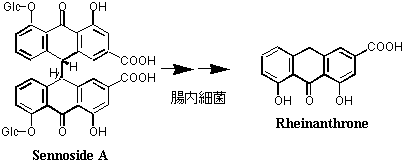

大黄(ダイオウ)とお通じ改善

大黄はお通じを改善する漢方薬としてよく知られています。その有効成分「センノシド」という配糖体は、腸内細菌の代謝を受けて「セニジン」や「レインアンスロン」といった物質に変換されます。このレインアンスロンが腸の蠕動運動を活発にし、排便を促す作用を持っています。興味深いのは、センノシドを代謝できる腸内細菌が限られている点です。特にビフィズス菌(Bifidobacterium)属の特定の菌株がこの役割を担うことが知られており、腸内環境が大黄の効果に深く関係していることがわかります。

漢方薬の効果に個人差が生じる理由:腸内細菌の多様性

同じ漢方薬を服用しても、人によって効果の現れ方に差があることがあります。 その理由の一つとして、腸内細菌の個人差が挙げられます。 腸内細菌叢の構成は、食生活、生活習慣、遺伝、年齢など、様々な要因によって個人差が大きいことが知られています。 同じ漢方薬を服用しても、腸内に特定の成分を分解できる細菌が十分に存在しない場合、その効果は十分に発揮されない可能性があります。逆に、特定の細菌が豊富に存在する場合は、通常よりも強い効果が現れる可能性もあります。このように、腸内細菌の多様性は、漢方薬の効果に個人差を生じさせる要因の一つとなっているわけです。

漢方薬が腸内環境に与える影響:善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす

漢方薬は、腸内細菌によって効果が変化するだけでなく、逆に腸内環境に影響を与えることも分かってきています。 いくつかの研究では、漢方薬の服用によって腸内の善玉菌が増加し、悪玉菌が減少することが報告されています。

例えば、大建中湯(だいけんちゅうとう)は、腸の蠕動運動を促進する作用がありますが、同時に腸内の善玉菌であるビフィズス菌を増やす効果も報告されています。

このように、漢方薬は単に症状を改善するだけでなく、腸内環境を整えることで、体の根本的な健康をサポートする可能性を秘めているのです。

漢方薬とプロバイオティクス・プレバイオティクスの可能性:相乗効果への期待

ここから先は

1月30日 01:30 〜 3月1日 01:30

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、腸活ラボの運営や調査のために大切に使わせていただきます。