運用益による学費無償化【神山まるごと高専モデル】の衝撃〜奨学金の新しい形〜

子ども向けオンライン動画制作教室「FULMA Online(フルマオンライン)」を運営するフルマの齊藤です。

Twitterでこのような記事が流れてきました。

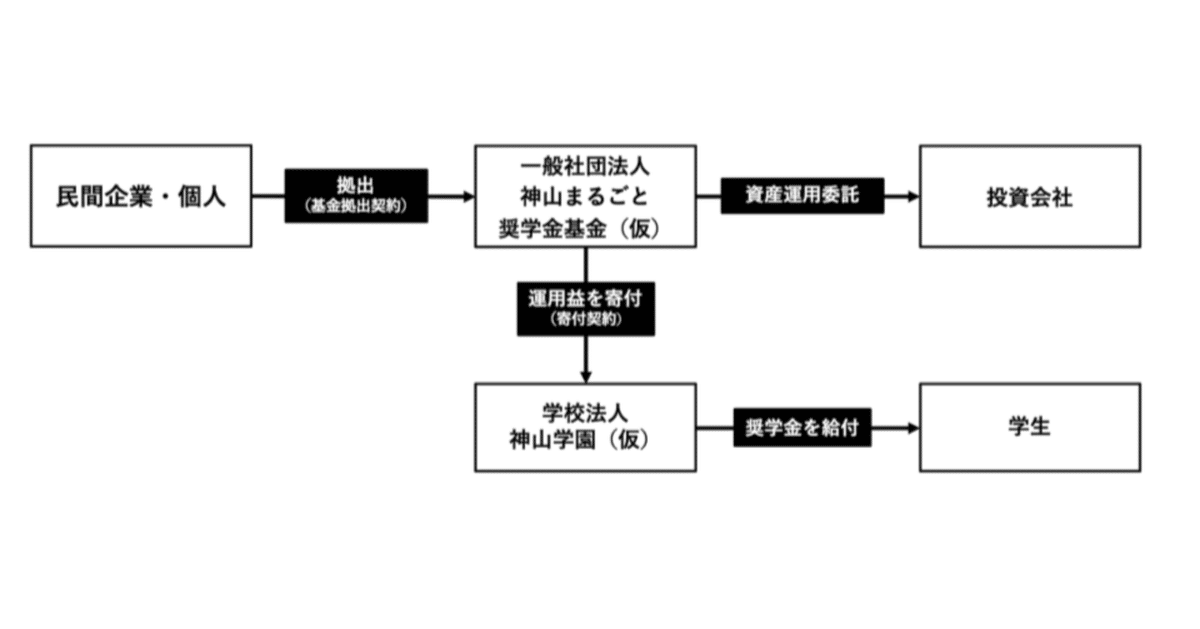

企業や個人からの拠出を一般社団法人の基金制度を活用して資産運用し、その運用益を奨学金として学生に給付するスキームを考案し、学費の実質無償化を実現します。

基金への拠出は、1社10億円を想定しており、100億円規模を想定しています。併せて、長期契約に基づく寄付スキームも構築し、安定的な奨学金給付を目指します。

図式化すると下記のようになります。

簡単にまとめると、下記になります。

①いっぱいお金を集める

②集まったお金を投資に回し運用する

③運用益を奨学金として学生に給付する

学校が資金を集めて運用するスキームは、海外の大学では積極的に行われており、ハーバード大学基金を運用するハーバード・マネジメント・カンパニー(HMC)は2020会計年度のリターンは7.3%の運用益を出しているようです。

(日本の大学基金運用、海外の有名大学に追随へ―ハーバード大学やイェール大学ではオルタナティブ(代替)投資を積極化― より)

何がすごいのか

個人的に感動したのは、受益者負担ゼロのモデルを、

学校の独立性と自由を保ったまま実現する方法が日本に誕生した、

ということです。

教育畑の人は常に受益者負担ゼロのモデルを模索してきました。

「経済事情は子どもの責任ではない、格差をつくらず、誰でも受益できるようにしたい」

誰しもそう願い、寄付を集めてみたり、協賛企業を探してみたり、助成金に申し込んだり、様々な手段を試みてきました。

しかし、どれも継続性の壁があり、お金の出し手による色と影響が運営主体に及んでしまうのは避けられませんでした。

今回、運用益が原資になるため、運用が上手く行く限り、継続性についての心配はなく、また誰かの顔色を伺う必要もなく、まっすぐ子どもたちを見て学校運営ができます。

起業家だから作れたスキーム

推測の域を出ませんが、個人的には学校の立ち上げが、起業家集団であり、しかも中心にSansan創業者の寺田さんがいたことが大きいと考えます。

まず「ファンドを組成して、運用する」という考え方。

さらに100億集めて年5%運用で5億を捻出、という規模感。

ファンドの運用は、金融界隈にいるか、スタートアップ界隈にいれば身近かもしれませんが、普通の生活では全く想像できない世界だと思います。

また創業した会社を上場させ、個人資産が数百億まで増えると、年間数%の運用益でも億単位のお金になります。これは一般の人の金銭感覚では想像できない規模であり、そういった経験や知識が今回のスキームのヒントになっていたのではないかと勝手に思っています。(全然違ったらごめんなさい)

スキームだけなら思いつくところまでいく人はいそうですが、

最後は教育への圧倒的な熱量と思想が実現への大きなエネルギーになっていることは間違いありません。

今回10億を10社から集めて100億にするとのこと。

いくら寺田さんがトップ営業をしたとしても、金銭的なリターンがない中で、10億を出せる会社は一握りです。

上場企業の社長として忙しい中で、更に資金を集めるというのは、並大抵の熱量では実行まで移せません。

それでも既に一期生の学費無償化の目処がたち、この奨学基金制度の活用、及び長期契約に基づく寄付スキームにより、二期生以降の学費無償化を目指すところまで進んでいることが衝撃です。

(神山まるごと高専のプレスリリースより)

そういった熱量が今回の新しいスキームを生み出したと思うと、

教育業界に身を置く起業家として背筋が伸びます。

神山まるごと高専モデル

このスキームを仮に神山まるごと高専モデルと呼ぶ場合、成功すれば後追いで同じように学費無料の学校が増えていくかもしません、いや増えていくでしょう。

この神山まるごと高専モデルが成立することが証明される価値は、

子どもの教育格差解決問題に大きな風穴を開けることになると思います。

更に金銭的なリターンではなく、出資金が社会貢献に回る意味でも、ソーシャル・インベストメント(社会的投資)の手段の一つとして選択肢を世の中に示すことになります。

本当に尊敬です。

さいごに

良い教育を届けることと同じぐらい、良いスキームを生み出すことの価値を今回学びました。

個人的には、学校の独立性と自由を維持できる点が一番感動しました。

神山まるごと高専モデルが実現し、このモデルが上手くいくことが証明された日、また一歩日本の教育が前進すると思うと今からワクワクします。

2022年8月から1期生の募集が始まり、2023年春の開校を予定しています。

見える部分も、見えない部分も、こんなに素敵な学校の1期生になれるチャンスがある子どもたちが羨ましいです。

引き続き目が離せません。

以上、神山まるごと高専モデルの個人的な感想でした。

神山まるごと高専Webサイト