【オーバヘッドプレス】怪我をしないための教科書〜肩・体幹部を強化するフォーム解説〜

はじめに 〜オーバヘッドプレスをやるべき理由〜

「怪我をしないための教科書〜BIG3編〜」が終わり、今回はオーバヘッドプレス(OHP)のフォーム解説となります。

オーバヘッドプレスはあまり人気の無い種目ですが、僕はバーベルトレーニングの中では「BIG3と並ぶ基本のトレーニング」と考えています。

ストレングスリフティングでも(スクワット、コンベンショナルデットリフト、オーバヘッドプレス)メイン種目として入り、筋トレ種目の中でも「肩・体幹部の強化」を図るにはとても効果の高い種目です。

ここでの「肩の強化」は、筋肥大の意味合いもありますが、今後トレーニングを続けていく上で重要な「肩の健康」に大きく貢献します。

トレーニング中の動作は、肩の高さより重りを上に挙げる機会は少なく、決まった可動域での運動は「関節の拘縮」や「筋肉の柔軟性の低下」などの原因にもなります。

日常生活において肩関節が安定性を要求される場面は「肩関節挙上位86〜135°」で、この動きは「洗濯物を干す」「棚の上の物を取る」など、普段何気なく行っている範囲の可動域ですが、肩の怪我をすると真っ先にできなくなる動作でもあります。

他にもトレーニングの偏りを例にあげると、

オーバヘッド動作(肩より上の動作)が極端に少なく、肩甲上腕リズムを無視したサイドレイズ(肩甲骨を固定した状態など)で肩のトレーニングを続けた結果、上記の「運動障害」が起きることも少なくありません。

そこで今回紹介するオーバヘッドプレスは、肩甲上腕リズムに従って肩と肩甲骨がセットで動き、尚かつ肩の安定感を挙げるインナーマッスル、アウターマッスルを同時に鍛えることが可能です。

それに加えて、下半身〜体幹部の連動を必要とするので、全身を鍛えるにもオススメの種目なのですが、人気の出ない原因の1つに「フォームの難しさ」が挙げられます。

なので今回の解説記事は、肩の怪我に悩む人が1人でも少なくなるよう、細かな画像付きの解説や、フォーム習得のコツを書いていますので、引き続き読んで頂ければ幸いです。

※おそらく日本語で1番丁寧な解説記事です。

それでは基本動作から見ていきましょう。

〜オーバヘッドプレスの基本動作〜

オーバーヘッドプレスのフォームを習得する上で必要な動きが「胸椎伸展」と「股関節伸展」です。

この2つを確実に押さえないと、腰を痛めたり肩の怪我の原因になるのでしっかりと動きをマスターしましょう。

○胸椎の伸展

胸椎の伸展のイメージは「胸を張る運動」です。

ベンチプレスやデットリフトにも共通した動きですが「胸を張る=肩甲骨を寄せる」は間違いです。

胸を張れているかの確認は「肩の位置が下がっているか?」を基準に確認し、この際の動きは「胸椎伸展+肩甲骨下制+下方回旋」となります。

※肩甲骨を腰に近づけるイメージ

胸椎の伸展や肩甲骨の動きを別々で動かすのが難しい場合は、

・Tシャツの胸のロゴを相手に見せつける

・鎖骨を天井に向ける

などのイメージを持って下さい。

○股関節伸展

続いて「股関節の伸展」です。

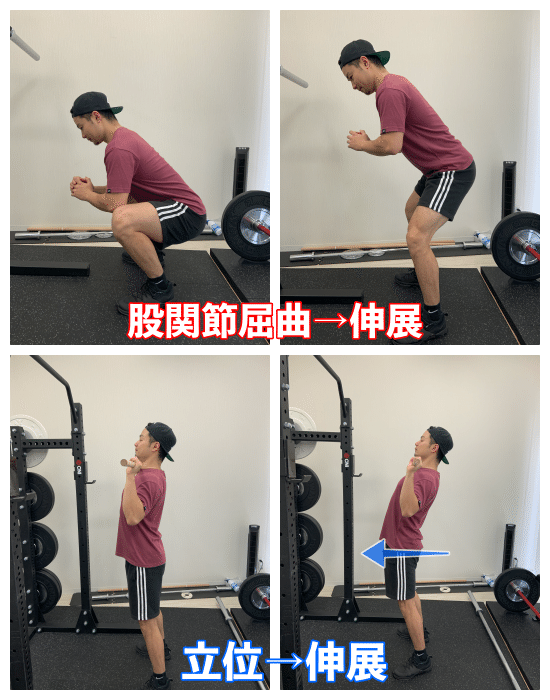

デットリフトやスクワットでは「股関節屈曲→伸展(立ち上がり動作)」ですが、オーバーヘッドプレスでは「立位→伸展」を行います。

伸展動作を行うことで「お尻に力が入る感覚」があればOKです。

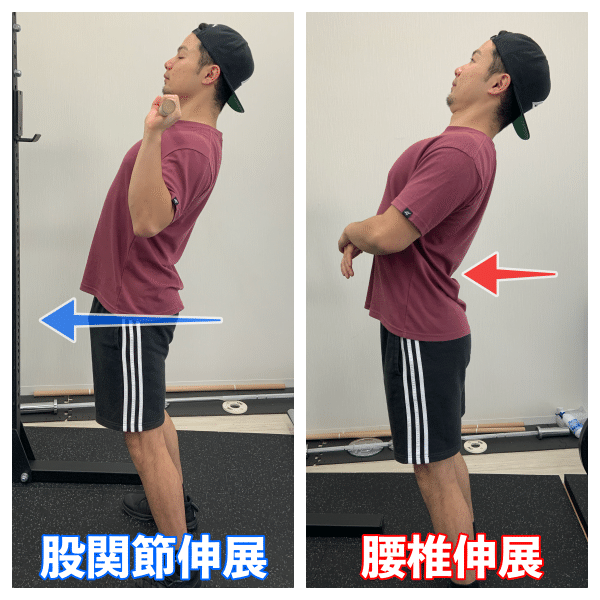

この際に股関節の伸展と腰椎の伸展を間違えないように注意してください。

股関節伸展のイメージが湧きにくい場合は、

・お尻の穴をキュッと締める

・お尻を前に突き出す

などを試してみて下さい。

これらの基本動作が出来たら、次はフォーム解説に移ります。

〜オーバヘッドプレスのフォーム解説〜

まずは一連の動作を見ていきます。

大まかに「4つのパート+バーを下ろす動作」に分かれます。

フォーム解説では「セッティング→各動作→エラー動作」と順番に紹介していますが、他のBIG3と違い「頭上にバーを挙げる動作」なので、その分危険を伴います。

初めにラックやセーフティーの高さについて解説していますが、飛ばさずに必ず読んで下さい。

○ラックの高さとセーフティーの確認

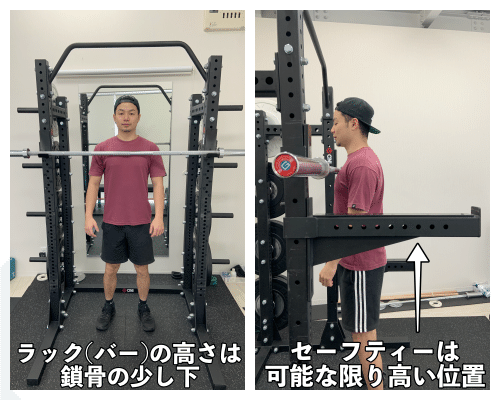

どの種目にも言えますが、正しいラック位置にセットしないとラックアップ時に無駄な疲労やセッティングのズレに繋がります。

ラックの高さは「スクワットと同じ位置」か「鎖骨の少し下」を目印にします。

セーフティーは「ラックから一番近い高さ」を必ず守って下さい。

何らかの原因で頭上まで挙げたバーが落ちてくると、受け止めるセーフティーがないと大事故に繋がります。

ここまでセット出来ると、次は「バーの握り方と手幅」を見ていきましょう。

○バーの握り方と手幅+ラックアップの準備

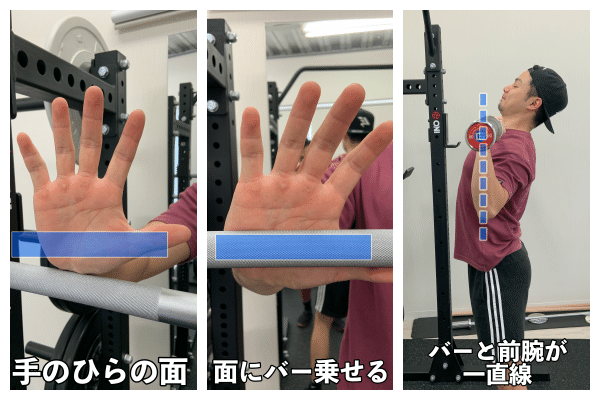

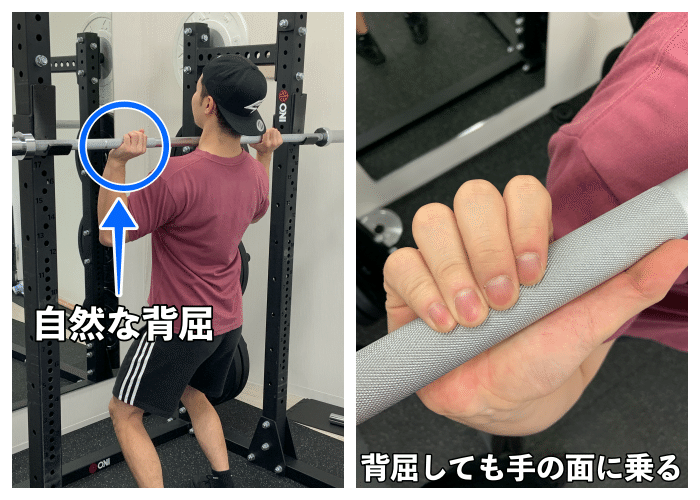

バーの握り方の基本は「手首を背屈させ(寝かせ)手のひらの面でバーを乗せる」ことです。

手のひらの面に乗せると、バーが「前腕の延長線上」に位置し、「骨の軸上」で重さを受けることができます。

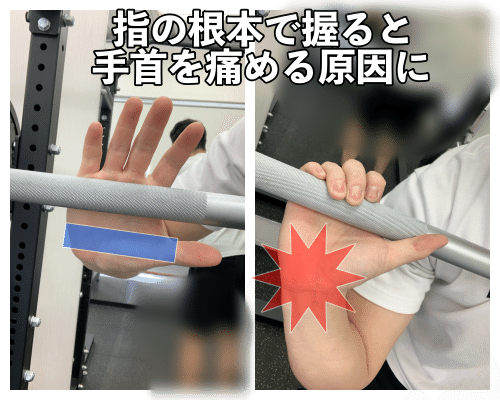

「指の根元」付近でバーを握ると、手首に過度な背屈が強制され、手首の痛みの原因になるので注意します。

実際のセッティング方法を見ていきましょう。

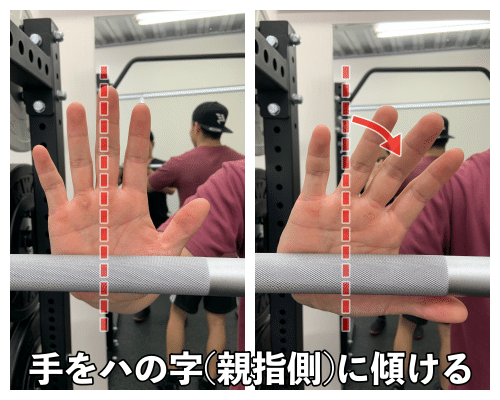

(1)バーに対して手を「ハの字」にして、手のひらの面を当てる

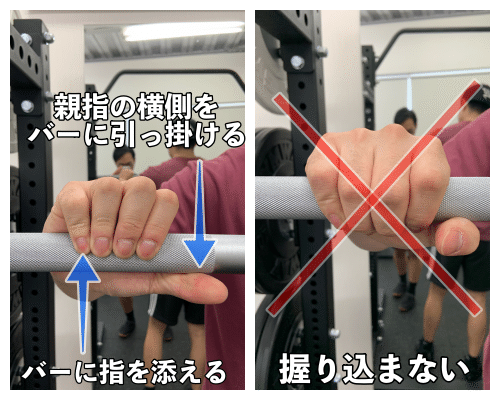

バー落下を防止するために必ず「サムアラウンドグリップ」で握ります。

親指の横側をバーに引っ掛け、他の4本の指でバーに蓋をするイメージで添えます。

手が真っ直ぐでは親指が外れるので、ハの字にして「親指をバーに掛ける+手のひらの面に効率よく乗せる」ことができます。

バーを強く握り込むと手首が立ち、手のひらの面にバーを乗せるのが難しくなるので注意します。

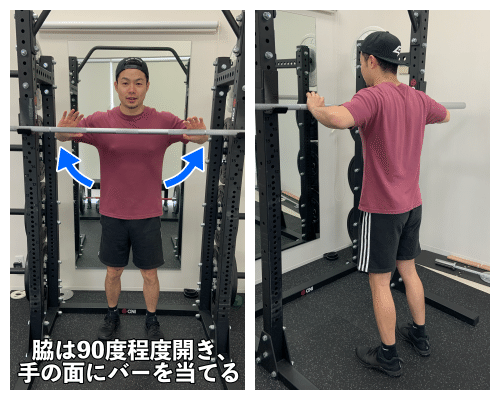

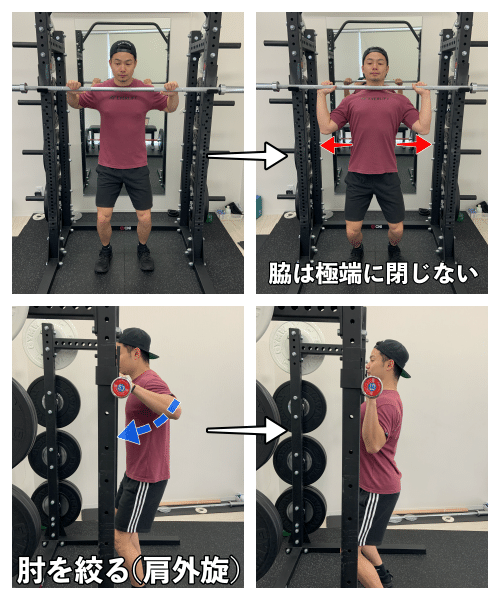

最後に肘を張り出して、脇を90度ほど開きます。

※詳細は後に解説

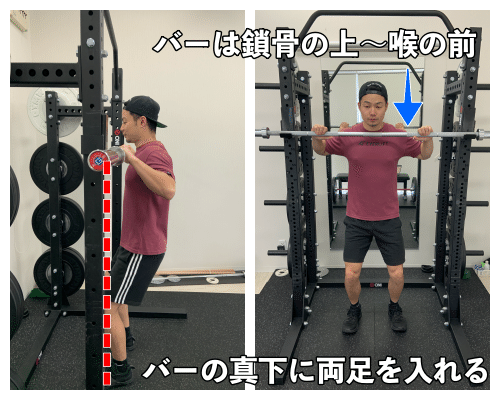

(2)両足をバーの真下に入れて膝を曲げる

ラックアップのために、両足をバーの真下に入れて膝を曲げます。

膝を曲げる深さは「バーが喉の前」を目安にします。

(3)開いた肘をバーの下に潜らせるように絞る+胸を張る

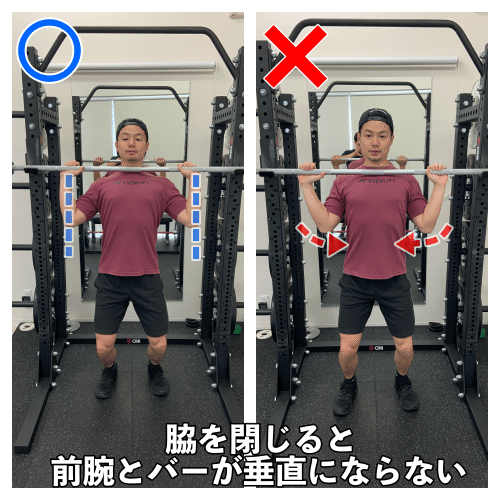

肘を絞る際は、脇は極端に閉じない+バーと前腕を一直線にします。

肘を絞る動きは「肩関節外旋」と「胸椎の伸展」を同時に行うことで、

・肩関節外旋→肩のインナーマッスル等が収縮し、関節構造が安定した状態

・胸椎伸展→背中の緊張を保ち、動作を安定させる

といった役割があるので、脇を閉じすぎないように注意してください。

脇を極端に閉じると「肩の内転」の動きが入り、胸を張る「胸椎の伸展」の動きが制限されやすくなるので注意します。

胸椎伸展と肩の外旋を行うと手首は自然に背屈しますが、「手の平の面+前腕の延長線上」にしっかり乗っているので、大きな負担はかかりません。

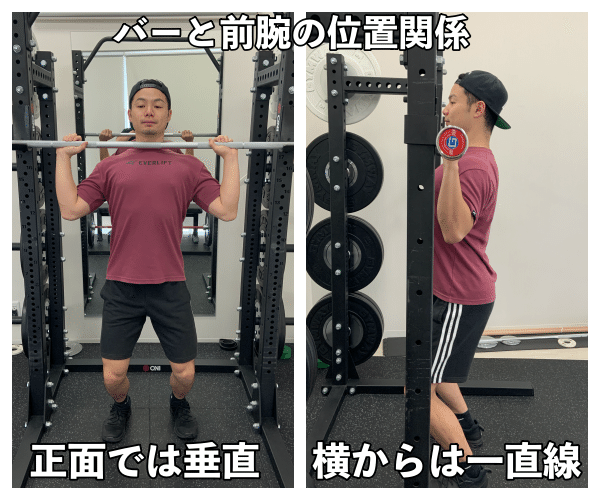

(3)バーと前腕は垂直+まっすぐに保つ

ここで初めて「手幅」について触れますが、基本的には「前腕とバーが垂直を保てる幅」を目安にします。

垂直の見方は「正面・横」の2つから見ます。

ここまで出来るとバーの位置が

・鎖骨の少し下(大胸筋上部)に乗っている

・喉の前に位置する

のどちらかになると思います。

自分の楽な方を選んでもらうと良いですが、1つの基準に「前腕の長さ」を考慮します。

前腕が長い:バーを鎖骨の下に乗せるのが難しく、喉の前に位置する方が楽。

前腕短い:鎖骨の下に乗せることは容易

前腕の長さがわからない場合は、「横から見た際にバーと前腕が垂直にする」を原則に考えると良いです。

前腕が長い場合、バーを無理に鎖骨の下までおろすと前腕が前に倒れてしまい、肩甲骨の挙上や前傾などに繋がり、インピンジメントの原因になるので注意が必要です。

※初めに手幅から解説しなかった理由は「(3)開いた肘をバーの下に潜らせるように絞る+胸を張る」が出来た上でバーと垂直になる手幅が望ましく、バーと垂直だけを意識しても安定感が得られないからです。

バーの握り方・手幅・ラックアップの準備まとめ

(1)バーに対して手を「ハの字」にして、手の面を当てる

(2)足幅は肩幅〜腰幅で、両足をバーの真下に入れる

(3)膝を曲げ、バーが喉の前に位置する

(4)肘をバーの下に潜らせるように絞り、胸を張る

(5)前・横から見て前腕とバーが垂直であるか確認

慣れてくると(2)〜(4)は一連の流れで出来るようになると思います。

次にラックアップの方法です。

ここから先は

¥ 1,700

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?