初めて「認知科学コーチング」を受けるあなたへ

皆さん、こんにちは。太郎です。

こちらの記事では初めて認知科学に基づいたコーチングを受ける方へ、コーチングについての基本的な考え方やコーチング内で使うキーワードについてご説明をさせていただきます。

この内容を事前にご確認いただけますと、実際に僕のコーチングを受ける際にコーチングのことがより理解しやすくなりますしお互いにより良い時間が過ごせるようになるでしょう。

初めて知る単語などもあるかと思いますが、焦る必要はありません。

まず「コーチングとはどんなものか?」というところからご説明をさせていただきます。

コーチングって一体どんなもの?

初めにコーチングとは何なのか?という点からお伝えをさせていただきます。

結論から伝えるとコーチングとはクライアントの持つ目標の達成をするためのお手伝いをすることです。

目標達成のために、具体的に知識やノウハウを教えるコンサルとは大きく異なります。

コーチングではクライアントが目標を達成するために、今クライアントご自身が持っている考え方や実際の行動における変化を促します。

それは大きな目標を達成することを目指す際には、今の考え方や行動内容ではご自身の目標を達成できない場合がほとんどだからです。

ただどうやったら考え方や行動が変わるのか?この点はなかなか想像がつきにくいですよね。

その変化を促すお手伝いをするのが我々コーチの役割です。

実は私自身もクライアント(受ける側)としてコーチングを受けた経験があります。

その成果が素晴らしかったために、より多くの人へコーチングを伝えたくてプロのコーチとなりました。

私はコーチ業以外にパーソナルジムの経営を行なっています。

ジム立ち上げから1年で4店舗ほどまで拡大をして当時は現状に満足してしまっていました。なんとなくもやもやした感情を持ちながら日々を過ごしていたんですね。

ただコーチングを受けてから自分の中で大きなゴール設定をすることができ、そこからの1年でジムは4店舗から現在20店舗へと拡大をしました。たった1年で前年から5倍の成長ですが、これはまだゴールの道半ばにしかすぎません。

しかしまずご理解いただきたいことは、コーチングによって私自身の考え方や実際の行動に変化が現れた結果、大きく成果が出始めているという点なのです。

コーチングを通すと、あなたの可能性を大きく広げていくことが可能です。

現状ではあなたが見落としてしまっている、ご自身の可能性を私と一緒に見つけていきましょう!

認知科学をもとにしたコーチングについて

実はコーチングにもいろいろな考え方と流派があり、コーチによって実施方法なども多岐に渡ります。

例えば「共感」「傾聴」といった手法をもとに、コーチングを受けるクライアントの考えへの共感や意見への傾聴をしてコーチングをするという方もいます。しかしながら、認知科学のもとにしたコーチングでは「共感」「傾聴」といった手法は使いません。

その理由として、例えばコーチから「あなたはそのままで良いんです」「今のやり方のままやっていきましょう!」「ゴールはあなたの中にある」などと共感・傾聴されたら、自分自身は成長や変化のためにコーチングを受けにきたのにそのままで良いと言われてもなぁ。。。と考えてしまいますよね。

それに対し、私が提供するコーチングは、アメリカの心理学者であるルータイスという方が1970年台に唱えた「認知科学」を基としています。

認知科学とは、主に人間の脳と心の働きを研究するための学問のことです。

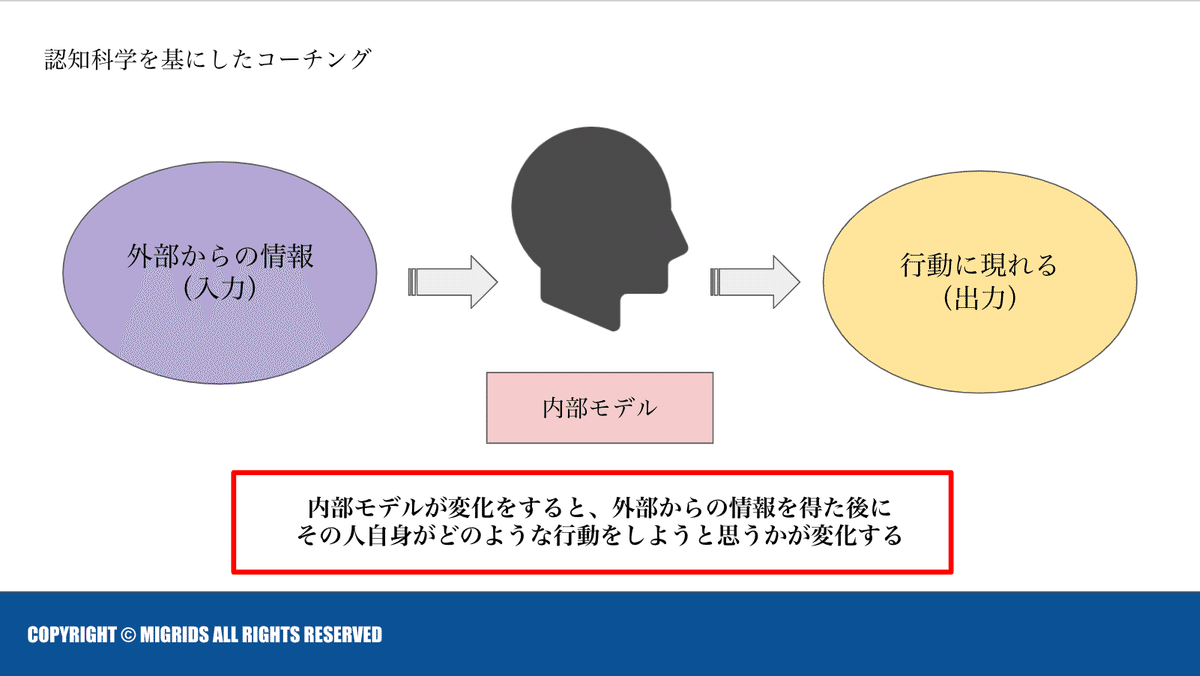

人は常に何らかの情報をインプットし、それを知能が情報処理し、行動という形のアウトプットをしています。

私が提供するコーチングというのは認知科学の働きを通して、今あなたが取得している周囲からの情報を、自分自身の中でどう情報処理をさせて、そしてどんな行動をするべきかご自身の内面部分を変化させます。

人が外部から情報取得をしてそこで得たものから行動に変えていくパターンのことを、コーチングの世界では内部モデルと呼びます。

コーチングはこの内部モデルを大きく変化させるお手伝いをするものです。ですので共感や傾聴といったものではないのです。

あなたがここから飛躍的に成長するために、時にはあなたが普段使う言葉や行動に対して改善の提案もしますし、本気で向き合ってもらうために厳しい言葉をかけることもあると思います。

本気でその人自身が変わるためには、その人自身の内部が大きく変化しなければいけないのです。

考え方や行動が変化すると、もちろんそれに伴って成果がでます。

私が提供するコーチングではまずクライアントの内部、心や脳の部分に働きかけて、クライアント自身を変えていきます。

そのためにコーチングを受ける上で必要な知識をこれよりお伝えさせていただきます。

コーチングにおける重要なキーワード

これよりコーチングを行なっていく上で、重要なキーワードが5つあります。

聞きなれない言葉だとは思いますが、コーチングを進めていく上でとても大切な内容となりますので一つずつ覚えていきましょう。

そのキーワードとは

ゴール設定

エフィカシー

RASとスコトーマ

コンフォートゾーン

セルフトーク

の5つです。

これより1つずつ順番にお話しをしていきますね。

1.ゴール設定

多くの人はコーチングを受ける際に「現状の自分よりも成長したい」「もっと上に行きたい」という風に自分のパフォーマンスをあげたいと考える人が多くいらっしゃいます。

そして、そのパフォーマンスを最大化するにはまずゴールを設定するという行為がとても重要となります。

加えてゴールを設定する際には実はルールがあり、それが以下の3点です。

・ゴールは現状の外側であること

・ゴールは自分のwant toであること

・ゴールは複数設定すること

なんとなく意味はわかるけど、具体的にはちょっとわからない。。。そんな感じでしょうか?

ご安心ください。これから一つずつ説明をしていきます

現状の外側のゴール

まず、1つ目にゴールは現状の外側に置くものとなります。

「現状の外側」という言葉を多くの人は聞いたことがないと思いますが、現状の外側のゴールとは次の通りです。

・想像すると怖くなるもの

・達成までのプロセスが自分では全く想像できないもの

・そのゴールについて話をすると、周囲の人が驚いて止めたくなってしまうもの

現状の自分が時間を重ねればたどり着くゴールは現状の内側です。理想の現状とも言います。

例えば、「自分の仕事能力であれば部長くらいになれれば良いな」とか「年収を今の1.5倍にしたいな」「もう少し良い家に住みたい」といったゴールは全て現状の内側です。

その人にとって手の届きそうな範囲にあるもの、現在の状態のまま時間が進んでいくと十分に起こりうるものは全て現状となるためだからです。

なぜ現状の外側にゴールを置くことが大切なのか?という部分ですが、自分では達成することの想像さえできないゴールを置くことで、その人のクリエイティビティが最大化されるためです。

これまで考えたこともないゴールを前にして初めて、その人はそのゴールを達成するためのプロセスを考えられることができ、その時にパフォーマンスが最大化されるためなのです。

これは人間の脳の機能によってプロセスが考えることができるようになるのですが、それは後ほどご説明をさせていただきます。

ゴールは自分のwant toである

2つ目は、ゴールは自分のwant toである必要があります。

自分のwant toとは、自分が心の底からやりたいと思えることを指します。

心のそこからやりたいことというのは、誰がなんと言おうと自分はそれをやりたいと思えるものです。心からやりたいことのことをwant toと言います。

逆に人からお願いされたことや、それをしないと怒られるから、人から期待されたからやるといったことではゴールとはなり得ません。仕方なくやっているものはhave toと表現します。

どうしてwant toでないといけないのか?

それはゴールを現状の外側へ置くにあたり、その人が本当にやりたいことでなければそのゴール達成へ本気で取り組むことができないためです。

だからこそ、ゴールは自分が強烈な気持ちをもって心の底から自分が本当にやりたいこと・達成したいことである必要があるのです。

ゴールは複数設定をする

ゴール設定における3点目ですが、ゴールというのは8つ設定をし、その全てを現状の外側かつ自分のwant toにて設定をします。

ゴールを複数設定(8つ)することで、ゴール側の世界をよりリアルにイメージするためです。

例えば「仕事」において現状の外側のゴールが設定されているならば、そのゴールを達成している自分はどんな人たちと「人間関係」を築いているのか?もしあなたが仕事のゴールにて圧倒的な成果を出しているならば、その自分が関係を持っている人たちについてもゴール側の自分から想定をしなければいけません。

もしあなたが自分の仕事の分野で日本でトップクラスになるというゴール設定をしたとします。

そのゴールを達成している自分は日本国内でも随一のビジネスマンとなっていますから、その時に周囲にいる人々というのは同じビジネス分野における経営者の方とか有名人の方が増えていることがイメージできませんか?

このように、それぞれの8つのゴールは関係し合っているのです。

同様に他の項目もあわせて考えることで1つの分野においてのみゴールを達成する自分を思い描くのではなく、ゴールを達成している自分の人生を思い描くことができるようになるのです。

2.エフィカシー

次に説明をするのはエフィカシーという言葉です。

実はゴールを達成するために一番重要な要素がエフィカシーです。

一般的な表現を使うとすると、「根拠はないけど、自分であればなんか成功しそう、達成しそうと思える感情や自信」というのが一番わかりやすいと思います。

その人自身が実現したいことであるWILLと実際に自分ができることのCANの差分が大きいにも関わらず、達成ができる能力があると自己評価ができている状態をエフィカシーが高いと表現します。

エフィカシーが高いという例を挙げると、職場で配置転換になった時に今までと全く違う部署なのになぜか自分ならやれそうと自信が湧いてくる、スポーツが得意な人がやったことのないスポーツだけど自分なら上手くできてしまいそうと思えてしまう、ということがエフィカシーが高い(ハイエフィカシー)という状態といえます。

ちなみにこのエフィカシーの高さによって、その人が考えられるゴール設定の高さという部分も変わってきます。

エフィカシーが高い人ほど、自分が達成可能だと想像できるゴールが高くなり、それに比例してゴールの難易度も上がるためです。

だからこそエフィカシーを高めることはゴールを達成することの重要な要素となるのです。

RASとスコトーマ

次はRAS(ラス)とスコトーマというキーワードについてお伝えをします。

この二つは別の言葉ですが、セットで覚えてください。

まずRASからお伝えをすると、RASはReticular Activating Systemという英語の頭文字を取っていて、日本語では脳幹網様体賦活系(のうかんもようたいふかつけい)という脳の機能の一部のことです。

このRASがどんな機能かというと、世の中に溢れているとてつもない量の情報の中から、ある要素を備えた2つの情報以外を無意識的にシャットアウト(情報を取らない)するというフィルターシステムのような機能となります。

無意識的にというのは、人が呼吸をすることや血液が流れるのと同じくらい無意識に体の機能として働いているということです。

どうして必要な情報以外を取得しないようにしているかというと、世の中には膨大すぎる情報がが溢れていて、その情報を一つ一つ脳が解析をしていたら実は脳の容量がパンクをしてしまうからです。

そのため脳はその人が取得するべき情報というものを制限しているのですね。

では、ある要素を備えた2つの情報がどんなものか?

それは次の2つとなります。

1つ目はその人の心が今の自分にとって重要だと感じること

そして2つ目は自分自身へ脅威をもたらすことです。

例をあげて考えてみます。

まず1つ目、その人の心が今の自分にとって重要だと感じることについてですが、例えばあなたが今めちゃくちゃ心の底から本当に買いたいものがいるとします。

もうめちゃくちゃ欲しいのだけど、まだ自分は買えていない。そんなときにその欲しいものやそれに似たものを街中でよく見かけたりしないですか?

それは心の中で本当に重要だと思うことがその欲しいものなので、自分の無意識的にその情報を優先的に取り入れているということなんです。

次に2つ目の自分自身へ脅威をもたらすことについてです。

あなたが山や森を歩いていて野生の動物(クマや猪などを想像しましょう)に出会ってしまいました。

その動物が急にあなた目がけて走ってきたらきっと全力で逃げますよね?(あえて逃げないとか死んだふりをするという選択肢は一旦考えないでください)

一目散に走って逃げている時は、周りの小枝とか葉っぱが体にあたっても痛みを感じません。それよりもどうやったら逃げられるか?どの道を選ぶかといったことだけに集中できます。

これはRASの機能としてその動物から逃げることのためだけの情報を取得しているので、それ以外の木や枝が体に当たったとかのその他情報が脳に入ってこないためです。

RASをまとめると、無意識的にその人にとって重要な情報と脅威となる情報の二つだけを取り入れ、それ以外の情報をシャットダウンするというフィルター機能なのです。

次にスコトーマについてご説明をします。

ここまでRASの機能によって、無意識的に人は自分に重要な情報と脅威になる情報しか取り入れないと伝えました。

そしてRASがシャットアウトをしている情報というのは膨大にあり、そのRASによってシャットアウトされていて、自分自身では見えない心理的盲点のことをスコトーマと呼びます。

心理的盲点の例をあげてみると、例えば新聞を読んでいて、スポーツに興味がない人はスポーツ欄の記事が目に入りませんし、ある選手がどれだけ活躍していても内容はもちろんタイトルさえ目にも入りません。

出世やビジネスに興味がない方は、自分の目の前にどんなに素晴らしい出世話や将来自分の活躍につながりそうな情報があっても、その内容や情報そのものにスコトーマ(心理的盲点)を築き、自分の意識が向かわない(情報を取得しない)のです。

スコトーマは実は素晴らしいシステムで、スコトーマが盲点としてあることで自分がわざわざどんな情報を取得したいかなんて考えなくても、自分が重要としているものを無意識的に一瞬で取得ができるようになります。

ただスコトーマがあることで、デメリットもあります。それは、盲点となってしまっていることで現状の自分では見えにくい・見えてこない情報も多く存在するということです。

例えばコンビニのアルバイトさんと、コンビニ経営者の方が日々取得している情報というのは同じでしょうか?

答えはNoです。

それは、アルバイトさんが重要視していることはその日のバイトのシフトやバイト仲間との会話などで、経営や自分が出世をするための知識などではないでしょう。

しかし、コンビニ経営者が重要視をしている情報はまさに経営における知識や、お店の財務指標、今世の中で売れているものは何かといった、売上をあげるための情報で、前者とは全く異なるものとなります。

もし仮にアルバイトの方が自分も経営者となりたいと夢描いても現状のままでは達成が難しいです。

それは、経営者になるためのプロセスや、経営をしていく上で必要な情報自体がスコトーマとなっており、その人自身に無意識レベルで入ってくることが難しいためです。

しかしながら、例えばアルバイトの方が本気で経営者になるとゴールを決めれば、そのための情報を取得する必要があり、自分の脳の中に変化が生まれます。

その瞬間からその人にとって重要なことは経営者になるためのビジネス知識や経営ノウハウなどの情報となるため、その人にとって本当に重要な情報として、スコトーマが外れて今まで見えてこなかったビジネス知識などが急に入ってくるようになるのです。

そしてもし人が自分の現状から大きく成長したい、飛躍したいと考えるときはこの自分の脳が設定しているスコトーマである心理的盲点を外し、その先にある成長をするための情報を取りにいかなければいけないのです。

コンフォートゾーン

次はコンフォートゾーンという言葉です。

きっとこの言葉については日常的に使ったこともあるという方もいるのではないでしょうか?

コンフォートゾーンとは、自分の無意識にとって居心地の良い空間や領域のことを指す言葉です。

是非頭の中でイメージをしてほしいのですが、世の中には自分の人生が大きく変化しない、恋愛面で良い人に出会えない、日常が繰り返すように感じるといった表現を使う人が皆さんの周囲にもいませんか?

これは、その人の脳はその人にとって馴染みのある空間やゾーンを維持することが最大の役割だとしているためです。

そしてこのコンフォートゾーンについて知っていただく際に、あわせて覚えていただきたいのがホメオスタシスという言葉です。

ホメオスタシスとは体が持つ恒常性維持機能(身体の外から受ける環境や内部の変化にかかわらず、身体の状態(体温・血糖・免疫など)を一定に保つこと)のことで、例えば人間の体は暑いところへ行っても寒いところへ行っても、体温はずっと36.5度前後を保っていますよね?

このように同じ体温で保たれているのは、このホメオスタシスの機能のおかげであり、実は脳や心にもこのホメオスタシスが存在しています。

脳におけるホメオスタシスというのは、その人にとって居心地が良いコンフォートゾーンへと戻らせる機能のことです。

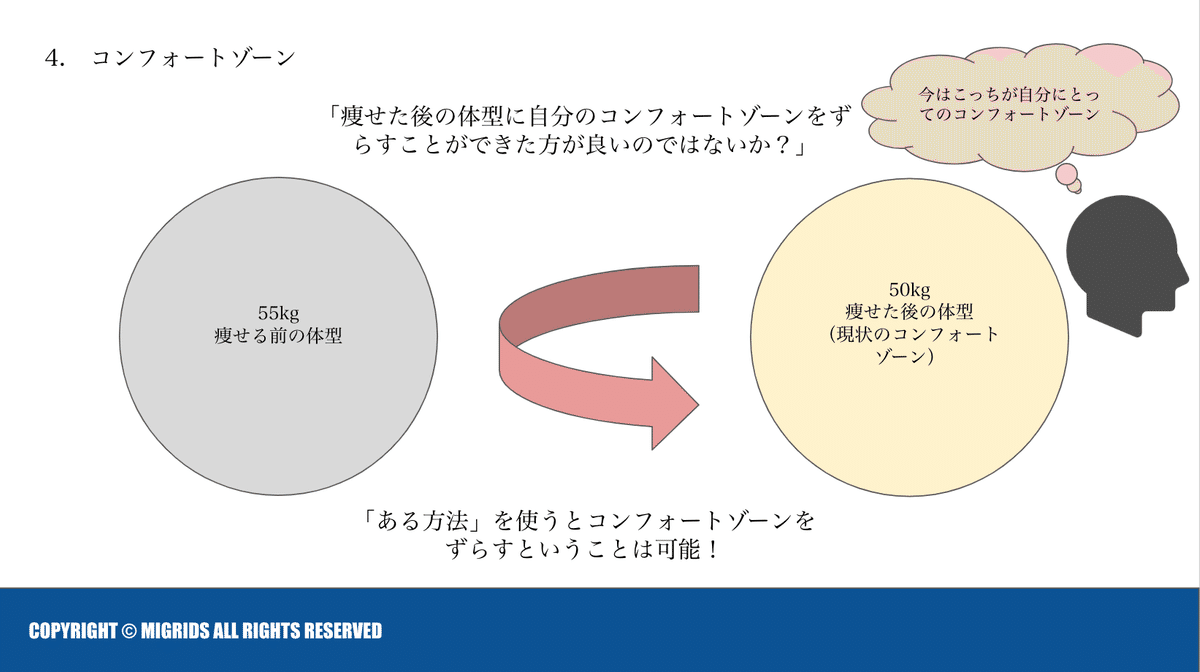

例えば、ダイエットでリバウンドをするというのもコンフォートゾーンへと戻るホメオスタシスの機能が働いている結果となります。

例を挙げると、ある女性が結婚式を控えていて、綺麗にドレスを着るために頑張って2ヶ月間努力をして5kgのダイエットに成功をしたとしましょう。

式は大成功でドレスも素晴らしく綺麗に着こなすことができました。

ただそのダイエットをした体も式から数ヶ月が過ぎるとほとんどの人がダイエット前の体に戻っていってしまいます。

これはただその人の生活が以前に比べて怠惰になってしまった!というわけではなく、脳の機能が関係しているのです。

実はその人にとってコンフォートゾーンは1つしか持つことができません。

例えば1人の人の体重が同時に55kgと50kgであるということがあり得ないように、その人にとって居心地の良いコンフォートゾーンは1つのみということなのです。

では人はどちらのコンフォートゾーンを持つのかという点ですが、人はより自分にとって馴染みがあり臨場感のあるコンフォートゾーンを持とうとします。

このダイエットの場合では、その人の脳にとっては実はダイエットに成功をした体というのは自分にとって馴染みがなくて居心地が悪く、それよりも一番馴染みがあって居心地がいいのはダイエットをする前の体だったのです。

だからこそ、痩せたあとでも元の体型に戻そうとホメオスタシスが働いた結果、痩せる前の体型へ時間をかけて戻っていってしまったということなのです。

ただ、もしコンフォートゾーンをずらすことができたらどうでしょう?

ダイエット前の自分の体型にコンフォートゾーンを置いてしまっているのを、ダイエット後の痩せて綺麗になった自分の体型に対してコンフォートゾーンを置けるとしたらそちらを希望する人の方が多いのではないでしょうか?

なぜならば、そちらにコンフォートゾーンを置くことができれば自然とその痩せた体型を維持するためにホメオスタシスが働くわけだからです。

そして実はコンフォートゾーンはずらすことが可能で、これによって自分自身の意識や行動を大きく変化させることができます。

コンフォートゾーンがずれて綺麗な体型を維持し続けている自分の方が自分らしく、太ってしまった自分は不快だと思ってしまえるくらいになると、その状態では普段どんなものを食べるか、運動はどれくらいすれば良いかといって部分が自分にとっての当たり前となるためです。

そしてこのコンフォートゾーンをずらすということこそが、実はゴール達成における大きなポイントなのです。

コーチングにおけるゴール達成においても、自分のコンフォートゾーンを自分が設定をしたゴール側へずらすことがゴール達成をする鍵となります。

そしてコーチはこのコンフォートゾーンをずらすことのお手伝いをするのですが、このコンフォートゾーンをずらすために必要なポイントを最後にご紹介します。

セルフトーク

最後にご説明するのがセルフトークです。

セルフトークは自分自身に語りかける自己対話のことを指し、その人自身のパフォーマンスを決定づけるものでもあります。

日常の中で「お腹すいたなぁ」「仕事が面倒くさい、、、」など言葉に出さずとも頭の中で浮かべてしまったりしていないでしょうか?

実はこのつい口に出してしまったり、頭に浮かべてしまう自分への独り言こそがセルフトークと呼ばれるものです。

人は声に出さずに頭に浮かべるだけの内省的なセルフトークを含めると、1日に30,000〜50,000回ほど無意識の中で自分自身へセルフトークを行なっています。

そしてこのセルフトークは実は強力な力を持っています。

その理由として、セルフトークを行うことでその言葉が脳の中で映像化し、その映像が感情を刺激することでその人自身の自己イメージを決定するというシステムとなっているためです。

例を挙げてみると、何か新しい仕事を依頼された時に「自分には難しいなぁ」というセルフトークをしてしまうと、過去の仕事の失敗などが脳のイメージとして呼び出されてしまい、その影響によって実際に仕事に失敗したり上手くいかなくなってしまうという可能性が高くなります。

逆にもしこの仕事を任された時に「自分なら絶対できる!」「簡単だ!」というセルフトークを行えていたら、その言葉が自分の上手くいっているイメージを作り出し、高いモチベーションで仕事に取り組んだことで良い結果を残せる可能性が高くなるのです。

セルフトークは無意識的に行われていることがほとんどのため、普段は自分がそれを行なっていることさえ気がつかない可能性もあります。

だからこそ、「なんだか上手くいかないなぁ」といったセルフトークを日々重ねていってしまうと、自分が上手くいっていない自己イメージが少しずつ形成されていくということになるのです。

自分自身をセルフトークで前向きにするとしたら、「これは難しいな」ではなく「どうやったらできるだろう」とか、「自分に出来るかな」ではなく「自分なら絶対にできる」といったように、自分を応援するようなつもりでセルフトークを書き換えていくことが大切です。

さらに先ほどお伝えをしたコンフォートゾーンについても、実はセルフトークによって大きくずらすことが可能となります。

セルフトークでは自分の言葉によって脳内に映像が生まれ、感情を刺激し、自己イメージを作り出すといったことを説明しました。

そして実はコンフォートゾーンとは、自分がこれまで経験をした映像や言葉、感情によってそのゾーン自体が決められているのです。

例えばダイエット前とダイエット後のコンフォートゾーンがあるとすれば、セルフトークによって「ダイエット前の自分は自分らしくなかった、ダイエットをしたあとの自分の方が本来の自分」という言葉をセルフトークすることで、ダイエットをして痩せている自分の方が自分らしいという自己イメージができ、ダイエット後の臨場感を持つことでそちら側へコンフォートゾーンがずれるのです。

前向きなセルフトークを日々行うことで、この自己イメージがこれまで自分がいた現状のコンフォートゾーンではなく、自分が目指したい、向かいたいコンフォートゾーンへとずらしていってくれます。

セルフトークは自分の言葉によって自己イメージを作り、そしてコンフォートゾーンまでも自分のパフォーマンスを大きく決定づけるものであるのです。

コーチングのまとめ

ここまでコーチングにおける重要なキーワードとして、5つのキーワードをお伝えしました。

ゴール設定

エフィカシー

RASとスコトーマ

コンフォートゾーン

セルフトーク

最後にこの5つのキーワードを用いて、コーチングというものをもう一度ご説明させていただきます。

コーチングとは、コーチと共にまず現状の外側のゴール設定をします。

そのゴールに対してあなた自身がポジティブなセルフトークをすることでエフィカシーが上がってゴールへの臨場感が高まり、自分のコンフォートゾーンがゴール側へとずれるのです。

コンフォートゾーンがずれると、そのゴールに対してRASが機能し、さらにこれまで盲点となっていたスコトーマが外れます。

スコトーマが外れることでゴール達成に必要な情報やプロセスが初めて理解できるようになります。

RASはゴール達成のために必要な情報をどんどんと収集していきますので、それを元にどんどんと実際の行動へ移していきましょう!

ここまでがコーチングの原理と、その過程で必要になるキーワードについての説明でした!

これまでにご説明を聞いていただき、どのように感じられましたか?

これからはあなたのゴール設定を私が一緒にお手伝いをし、そのゴール達成までを一緒にサポートしていきます!

一緒に頑張っていきましょう!