地方とファシリテーションのリフレーム 篇

2月2日(日)に、K2BS(北九州市立大学大学院ビジネススクール)にて、ぼくが担当している科目「プロジェクト・ファシリテーション」の実習として、二本のファシリテーションを学生に実施していただきました。

その一本目のテーマが「門司で対話会」というもので、北九州市の門司地区を、今後、どのように活性化していくのか、ということを市民の皆さんとリアルに考えていく、というものです。

ちなみに、二本目のテーマは「K2BSの未来を考える」と題して、OBの皆さんにもご参加いただいて、というものだったのですけれども、クオリティとしては二本目の方が、ぼくのファシリテーションを完コピしていらっしゃって、もう明日からでも使えるものでした。

しかしながら、担当教員としてはクオリティはあまり重視していません。テーマ設定から、問いのデザイン。集客から会場設営、そして実施と、一連の流れを全て体験していただくこの実習では、「問題」こそ最大の学びになるからです。そういう意味では、一本目こそが、問題多き、良き学びの場となりました。

この中で、市民の皆さんから出てきた問題意識が「人口減少」でした。いや、もうこれは、どの地域でファシリテーションをしていても、必ず出てくる課題ですね。北九州市は昭和54年(1979年)の106万8千人をピークに減少を続けておりまして、2025年1月1日時点では約90万7千人となっています。およそ半世紀で15万人の人口がいなくなった、と考えると相当なインパクトです。

15万人というと、ちょうど吉祥寺を擁する武蔵野市の人口と同じですからね。武蔵野市が一個なくなってしまったと思えば、かつて100万都市と誇っていた鉄の町の凋落に、市民の皆さんががっかりしてしまうのも仕方ありません。しかしここで、見方を変える、違う視点を与えてあげる、これをファシリテーションの用語で「リフレーム」というのですけれども、リフレームしてあげることで、対話は未来へと進んでいくことができます。

ぼくはファシリテーション中は見守っていたのですが、最後の講評のところでこうお伝えをしました。

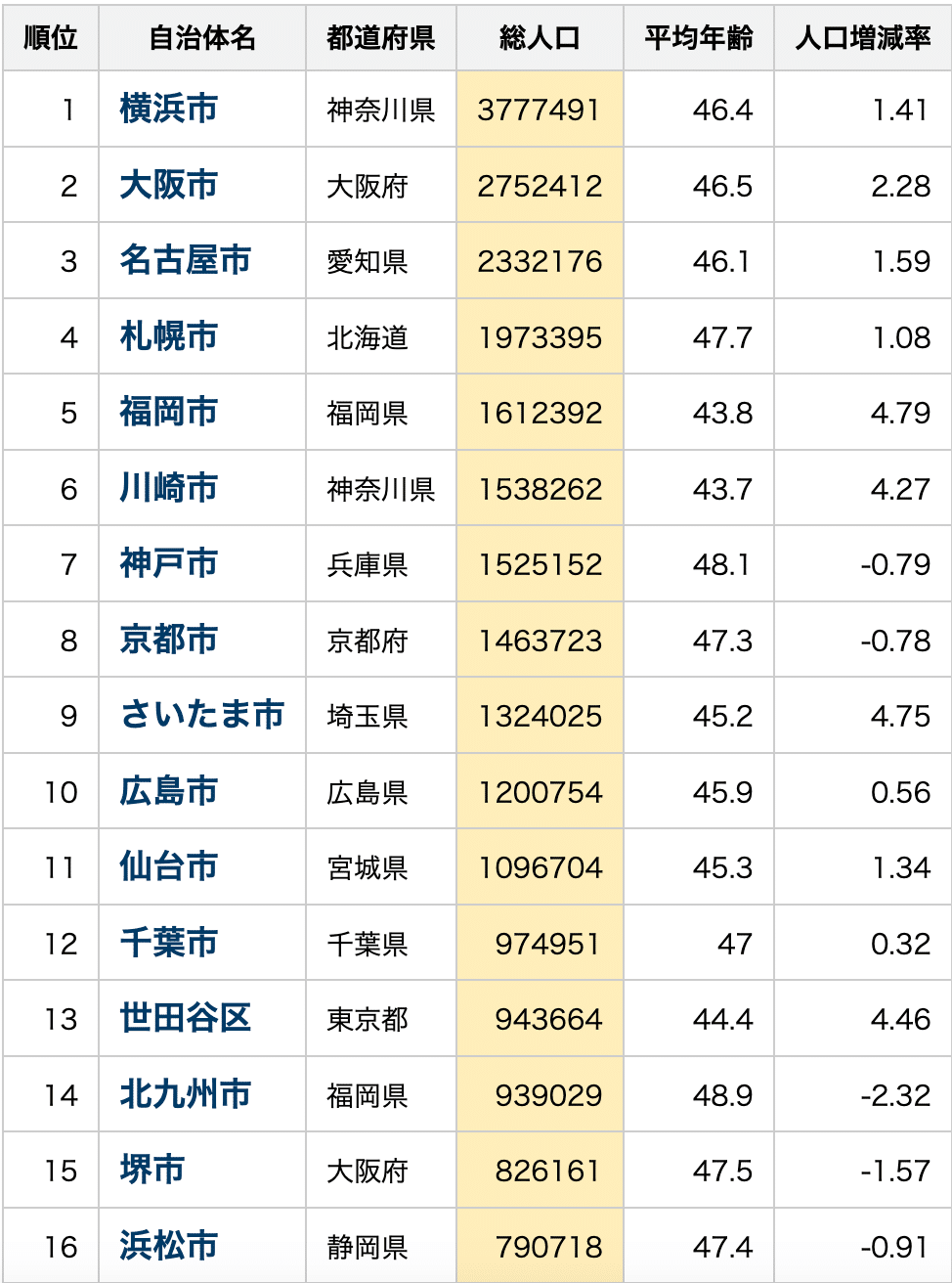

「現在、日本には1,718の自治体があります。この中で北九州は何位か知っていますか?」

実は14位なんです。そりゃそうですよね。ぼくが訪問している自治体の中でも、90万人なんていう巨大都市にはなかなかお目にかかれません。ちなみに、人口10万人以上の自治体は283都市。人口5万人以上の自治体は525都市しかありません。つまり1,718ある自治体のうち、およそ1,200自治体は5万人以下の自治体なのです。

「あなたたちは人口がピークから15万人減少したことを嘆いているが、なぜ90万人いることを誇ろうとしないのか?」

という視点に立って、問いを再設定してあげることがリフレームであり、ファシリテーターの仕事になります。

ちなみに1,718自治体という数字も、日本に合っているのでしょうか?平成の大合併を超えて、新しく令和の大合併の話もあるのではないか、という噂を総務省さんの方あたりから耳にしますけれども、いったい全体、日本における適正な自治体数というのは何個なのでしょう。

いや、もちろん日本全体の人口が減少している今のままでは財政が持たないことは重々承知なんですけれども、それに対して財政再建もせず、そのための構造改革も政治改革もせずにですね、財政状況が悪いから合併しようぜ、ってどこの日産なんだよ、責任者でてこいッ!という気にもなってくるんですね。

これについて真面目に書こうとすると、また1万字くらい超えてきそうな気もするので、今日は視点のお話だけしたいと思います。

ちなみに明治21年(1888年)、明治政府が「市制・町村制」を施行して初めて自治体が発足するのですけれども、この時の自治体数って何個あるか想像できますかね?

ちなみに現在がおよそ1,700。平成の大合併前が3,600と言われていました。じゃあ、昭和の大合併前は8,000くらいかな?とか思うじゃないですか。

明治21年時点は、自治体数7万ですよ。

ちなみに小学校の数は今と変わらず2万4千程度ですので、およそ三分の二の自治体に小学校が無かったことになります。相当、きめ細かいですよね。なんとなく庄屋さんとか名主さんの数が7万人いたのかな、というくらいのきめ細やかさです。

さすがに7万人は多いとは思うのですけれども、では他の先進国はどうなんでしょう。制度が違うので一概には比較できないんですけれども、いわゆる基礎自治体の数、という視点で見ていくと

アメリカ:84,400

フランス:36,000

イギリス:326

ドイツ12,320

となっています。さらに合併を推進しようとしている派の方からは、イギリスの326自治体を引き合いに出して

「日本はまだまだ自治体数が多い」

とか言われてしまいそうです。しかし我が敬愛する友邦、アメリカを出してみるとどうでしょう。もはやアメリカは日本の人口の3倍の人がいますから、三分の一に割り引いてみても25,000くらいはあって良さそうです。そうすると日本には小学校の数が24,000ありますから、一小学校区で一自治体とかにしても良さそうな気がします。実際に、自治会の中核組織は小学校区ごとにあるので、それなりに機能しそうです。日本と最も似ていると言われているヨーロッパの雄、ドイツでも12,000ありますからね。

なんかすごく高い見識を持って提案しているわけではなく、あくまでリフレームのお話ですので、苦情や異論反論はジャンジャン言わないでください。ただ、経営するという観点からみると、効率化して合理化して合併してってのは簡単な話で、スキルも何にもいりません。切れば良いのですから。

ただ、効率化したあとのビジョンの話が、自治体の合併にしても日産にしてもパナソニックにしても、一切、出てこないのがなんだかなぁ、というのは個人的に感じ入っているところです。

(了) 2025 vol.035

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?