小野田寛郎さんはサイコパスだった

小野田寛郎氏と同郷だという、私より少し年上のかたから、私が7

年8か月前に書いた「小野田寛郎さんはサイコパスだった」という日記の感想をいただいた。

小野田氏のことを書いたことは覚えていたが、内容の詳細については忘れていたので、日記の中をGoogle検索して、当該記事を見つけ出し、読み返してみた。

自分で言うのもおかしいが、なかなか読み応えのある文だった。

また、今、私が書き続けている「馬鹿が作った日本史」シリーズの執筆動機にもつながる内容が書かれていたので、以下、そっくりそのままnoteにも転載しておきたい。

小野田寛郎さんはサイコパスだった

(2016年3月16日 執筆)

フェイスブックの今日は何の日的な書き込みで、「57年前の今日(1959/03/15)、フィリピン、ルバング島の小野田寛郎少尉と小塚金七一等兵が日比合同捜査隊に発砲する」というのを目にした。

横井庄一さん、小野田寛郎さんの帰還はテレビで大々的に中継されていたから鮮明に覚えている。でも、小野田さんと一緒に潜伏していた日本兵が複数いて、仲間は戦後だいぶ経ってから銃撃戦の中で死んで、小野田さんだけが戻って来たことは、記憶としては残っているけれど、詳細については知らないことが多いと気づいた。

そこで、実際はどういう経緯だったのか、調べてみることにした。

時系列でまとめると、

1945年2月28日 米軍がルバング島に上陸。装備もまともになかった日本軍はあっという間に壊滅状態で、一部兵士が山の中に逃げ込んで潜伏。生き残った数十名が投降。小野田寛郎少尉は島田庄一伍長、赤津勇一一等兵、小塚金七一等兵と一緒に4人のグループで山奥に潜伏。

1945年8月15日 終戦。その2か月後の10月中旬に小野田らは投降勧告のビラを見る。

1945年12月 二度目の勧告ビラを確認。山下奉文将軍名による降伏命令と参謀長指示。小野田らはこれも敵の謀略と断定して無視。

1946年2月 日本語による拡声器での投降呼びかけに、潜伏していた他の兵士二人が投降。この二人の協力で同年3月下旬まで計41名の日本兵が森を出た。

1949年9月 最後まで残っていた小野田グループの4人のうち、赤津一等兵が耐えきれず、小野田グループからの脱出を3回くりかえすも島田伍長にとらえられて連れ戻され、4度目にしてようやく脱出に成功。森を出てフィリピン軍に保護される。赤津の証言により、小野田、島田、小塚の3人がまだ生存して潜伏していることが分かり、フィリピン軍はさっそく投降勧告ビラを島内にばらまいた。赤津もそのビラに「投降した私をフィリピン軍は友達のように迎えてくれました」と記したが、小野田ら3人はやはり無視。その後もフィリピン軍は飛行機からビラを撒き、スピーカーで呼びかけたが3人は潜伏し続ける。一般の日本人はそのときまだフィリピンに入国を禁止されていた。

1952年1月 日比賠償交渉が始まり、日本政府団に随行した新聞記者団が初めてフィリピンに入国を許可される。同年2月、元陸軍中佐がフィリピン空軍の飛行機に乗って島上空を旋回し、拡声器で呼びかけ。小野田、島田、小塚の家族から託された手紙や家族の写真をのせたビラを撒いたが、やはり無視される。

小野田らの島民襲撃、略奪が続くため、内政不安定で手が回らなかったフィリピン政府も「残留兵討伐隊」を送ることを表明するが、最初の救出隊帰国後も現地に残って3人の救出に尽力していた辻豊朝日新聞記者が大統領に討伐隊派遣の延期を直訴し「私がルバング島に渡って投降勧告にあたりたい」と申し入れた。辻記者はフィリピン軍の協力で島に入って懸命に呼びかけた。知っている限りの日本の歌を歌い、上半身裸になって「この白い肌を見てくれ。日本から来た日本人だ」と叫んだが、小野田はそのすぐそばにいて見ていたが無視。

1954年5月7日 共産系反政府ゲリラ「フク団」討伐の演習をしていたフィリピン軍レンジャー部隊を自分たちの討伐隊と勘違いした小野田グループ3人が部隊に発砲。応戦したレンジャー部隊の弾にあたり、島田伍長が即死。小野田、小塚の二人はなんとか逃げた。

島田伍長の遺体確認のために厚生省(当時)の係官と小野田少尉の長兄・敏郎(としお)、小塚一等兵の弟・福治が島に入り、呼びかけ、ビラ撒きを行ったが、小野田・小塚の二人は出てこなかった。

1959年 小野田・小塚による島民殺傷や略奪行為が続くため、フィリピン政府が大規模な討伐隊を派遣することを決定。それを受けて、日本では家族や友人らが救出活動を呼びかけ、国会でも全議員一致で救出を決議。同年5月に小野田敏郎(寛郎の長兄・医師)、小塚福治(実弟)らを含む救出隊が島内で徹底的な捜索を開始。しかし、小野田・小塚の二人はついに現れず、11月には日本政府、フィリピン政府が共同で「小野田元少尉、小塚元一等兵はすでに死亡したものと認め、今後は日本兵が現れたという情報があっても一切取り上げない」と表明。

1972年1月24日 グアム島で元日本兵・横井庄一が発見されて日本中をゆるがす。

1972年10月19日 ルバング島で小塚金七がフィリピン国家警察軍によって撃たれ死亡。原因は小野田・小塚が住民が収穫したばかりの陸稲に火をつけたこと。小塚の遺体には蛮刀で切りつけた傷跡が多数残っていたため、直接の死因が銃弾によるものか、その後、住民によって斬りつけられたことによるものかはっきりしない。マニラ警察の検視書には「下顎、咽頭、臼歯、腕骨の破砕。顔面、胸部、右腕の弾着傷による衝撃と出血」と記されている。

この事件で小野田の生存が確認され、厚生省はただちに小野田の兄弟、同期生ら大勢を引き連れた捜索隊を派遣。捜索は翌1973年4月まで三回にわたって行われたが、小野田は最後まで姿を現さなかった。このとき、捜索隊の携帯品をのせた飛行機が転覆炎上し、装備品すべてを消失するという事故も起きた。このときの捜索総費用は1億円(当時)にのぼった。

1974年2月 鈴木紀夫という青年冒険家?が単身ルバング島に渡り、小野田と対面。写真も撮り、「上司である谷口少佐の命令があれば山を出る」と約束させる。その写真は2月28日に日本のテレビで放映された。

1974年3月9日 約束の場所に小野田が姿を現し、谷口少佐からの命令を受け、投降。

1974年3月12日 日本航空特別機で帰国。

……となる。

小野田さん帰国後、各出版社、新聞社は彼の手記出版権をなんとかとろうと争奪戦を繰り広げ、講談社が獲得に成功した。

そのときのゴーストライターが作家の津田信氏で、津田氏はその後、あまりにもひどかった出版までの経緯や内容の歪曲を黙っていることができず、1977年に『幻想の英雄 小野田少尉との3ヶ月』という本を出版したが、それほど話題にはならなかった。

「ゴーストライターの仁義を忘れた恥ずべき行為」「私怨や主観が入りすぎている」などの批判も受けた。

その本『幻想の英雄 小野田少尉との3ヶ月』は絶版後、彼の子息によってネット上に長年無料全文公開されていたが、僕はまったく気づかなかった。

今回、気になって、Kindle版 を購入して読んでみた。

上記の時系列まとめも、主にこの本の内容をもとに、ネット上で検証しながら書いたものだ。

アマゾンの読者評を読んでいたので、正直どうなのかな……と思って読み始めたのだが、想像以上にスリリングで、一気に読んでしまった。

本を一気読みしたのは何年ぶりだろうか……というくらい面白かった。

本書は津田氏がゴーストライターを引き受け、そのことを後悔しながらも週刊誌連載を続けて、それが単行本化されるときにも様々なトラブルがあって……という体験談として書かれている。だから、一般的な読者には、津田氏の心情を細々と書き綴った部分などはうるさいと感じるかもしれない。

しかし、僕は津田氏と同業で、若いときにはタレント本のゴーストライターも経験している(どういうわけかそのタレントたちは今ではネオコンや保守政治家になっている)。

だから、津田氏の心情はよく分かるし、彼が書いていることに私情や「恨み節」がたくさん混ざっていても「嘘」はなさそうだということが理解できる。

また、彼はただ感情的に「小野田寛郎は……」と批判しているのではなく、きちんとその理由や背景を、事実に即して説明している。

最初に断っておくと、僕はこの本を根拠に小野田さん個人の人格批判や犯罪行為の断罪をするつもりはない。小野田寛郎という人物の生き方を通じて、当時の社会情勢や時代の空気をより正確に知りたいのだ。さらには、自分があの時代に生きていたらどうなっていたかを想像し、人生を見つめ直してみたいのだ。

また、なぜ小野田さんブームが起きたのか、彼が英雄的に取り上げられ、今でもほとんどの日本人の小野田寛郎像は「偉人」的なものとして根づいてしまっているのかについての分析も、自然とすることになった。

メディアによる意識的、無意識的なコントロールは、今も昔もあった。ただ、あの頃は今ほどは意識することがなかった。若かった僕には、他にやることがいっぱいあったし、小野田さん帰還のニュースは週刊誌ネタ的なものだった。

でも、還暦を過ぎて死を意識する毎日である今は違う。

知らないでいることが幸せなこともあるが、知らないまま死ぬのはつまらないとも思う。

この本は、まさにそうした部分でインパクトがある本だった。

以下、『幻想の英雄 小野田少尉との3ヶ月』を読んで、特にインパクトのあった部分、興味深かった部分を並べてみる。

小野田さんは現地の住民たちを「人」と思っていなかった

ネット上の「小野田寛郎の人物まとめ」的な書き込みを見ると、基本的な部分での誤解がたくさん見うけられる。

代表的なのは、小野田さんらは戦後も任務を完遂するために島に潜伏して「アメリカ軍と戦った」という誤解。

その際の「銃撃戦」で、仲間が次々に殺され、最後に残った小野田さんはひとりでも「戦いを続けた」というようなもの。

まるで、大勢の武装した兵士を相手に、三八銃だけで応戦したゲリラ戦士のようなとらえ方をしている人が多いのだが、調べていくとまったく違っていた。

小野田さんらが殺した相手の多くは武器を持たない現地の住民であり、武装兵士ではなかった。

4人のグループのうち、赤津一等兵は最初にグループを抜け出して保護された。残った3人のうち最初に撃たれて死んだのは島田伍長で、1954年5月7日のことだが、このときの相手は、共産系反政府ゲリラ「フク団」討伐の演習をしていたフィリピン軍レンジャー部隊だ。

このレンジャー部隊は残留日本兵掃討のために島に来たわけではなく、戦闘演習をするためだった。

演習していたところ、突然何者かに銃撃されて驚いたレンジャー部隊が応戦し、そこで島田伍長が撃ち殺された。

二人目の小塚一等兵はフィリピン警察軍に撃たれたが、その原因は、小野田・小塚が住民が収穫したばかりの陸稲に火をつけたことだった。

二人は「敵」の食糧強奪、急襲、放火は「遊撃戦」の基本戦法だと教え込まれていたため、現地住民をたびたび襲って恐怖に陥れていたが、現地住民にしてみたら食糧や日用品を奪われるだけでなく、収穫した米に火をつけられるのだからたまったものではない。

小塚さんの遺体には蛮刀で切りつけた傷跡が多数残っていたという。これは銃で撃たれて倒れた後に、現地住民が寄ってきて、今までの恨みを晴らすために斬りつけたのだろうといわれている。

家族を理不尽に殺され、なけなしの蓄えに火をつけられて燃やされたりしていた人たちの恨みはそれだけ深かった。

小野田さんらが現地住民の食糧を奪う程度でやめておけば、展開はずいぶん違っていただろう。

以下は『幻想の英雄~』からの抜き書きだ。

彼は島民たちを「ドンコー」と呼んだ。

落語に出てくる熊公、ハチ公と同じように、それが土民を指すときの日本兵の習慣だったらしい。だが、小野田寛郎がドンコーとくちにするとき、そこには熊公やハチ公にこめられた親しみはみじんもなく、敵意と憎しみしか感じられなかった。彼があまりにもしばしばそれを口にするので、

「寛郎、ドンコーはよくないな」

格郎*も注意したが、

「ドンコーはドンコーです」

寛郎はゆずらず、あんなやつらを日本人と同格に扱うわけにはいかない、という意味のことを口汚くまくしたてた。その口ぶりから察すると、彼は島民を動物並みにしか見ていないようであった。

(略)

「ドンコーのやつら、われわれの邪魔ばっかりしやがって」

彼がなおも言い募ったとき、さすがにたまりかねたのか、

「おい、寛郎。おまえはそのドンコーに銃を突きつけて食料を奪ったんだろ。いわば彼らはおまえの命の恩人なんだぞ」

と、格郎がたしなめた。しかし、寛郎はそれでもひるまず、すぐ言い返した。

「敵の食糧、弾薬を利用するのが遊撃戦のイロハです」

*格郎:小野田格郎は小野田寛郎の次兄。ブラジル在住。若いときの寛郎が最も影響を受けた兄

格郎「(ルバング島に)あきれるくらいいるのは犬だね。たいていの家が犬を飼っている。それもろくろく餌をやらんから痩せてひょろひょろした犬を」

寛郎「その犬をドンコーのやつら、われわれにけしかけやがるんです。あんまり癪にさわったんで仕返ししてやったことがある」

津田「どんな仕返しをしたんです?」

寛郎「ある村の副村長が何度もけしかけやがったから、そいつを三日間つけねらって、一人になったところをぶっ殺してやった。

まず膝を狙って一発撃ち、歩けないようにしておいてボロ(蛮刀)でたた斬ってやった。その野郎、腕で顔をかばいながらいざって逃げようとしたが、こっちは日頃の恨みで容赦しねえ……」

夕食後、敏郎(長兄)*は厚生省から頼まれた仕事を果たすため、寛郎を促して応接室へ去った。一足遅れて私が行くと、敏郎はテーブルの上にノートをひろげ、鉛筆を片手に、斜め前に腰掛けた寛郎に説明していた。

「島民が訴え出た事件で、どうにも腑に落ちない殺傷事件がいくつかあるんだ。多分、おまえがやったのではなく、別の犯人が起こした事件だと思うけど、念のため確かめてくれと言われてきたんだよ。これから読み上げるから、違うなら違うと答えてくれ」

敏郎はまず日時、場所をあげ、次に事件の概略を読み上げてから、囁くように訊いた。

「どうだい、覚えがあるかね?」

途端に寛郎が横を向いて呟いた。

「俺だよ」

「えっ、おまえか……」

敏郎は絶句し、やがて仕方なさそうにノートに何か書き入れた。

この晩、敏郎が読み上げた事件は十件ほどだったが、そのたびに兄弟の間で「俺だよ」「えっ、これもか」が繰り返された。

敏郎は何度もため息をついた。眼鏡の奥で軽く両目を閉じ、頭を小さく左右に振った。

寛郎はソファの上で立てた両膝を抱え、終始横を向いて眉一つ動かさなかった。

「最後にもう一つ訊くけど、昭和34年の捜索のとき、南海岸でひと泳ぎしていたマニラ大使館員にいきなり銃を撃ってきた者がいたんだ。まさかこれはおまえじゃないだろうな」

寛郎は相変わらず顔を背けて、返事をしなかった。

敏郎は弟の横顔をややしばらく見つめていたが、静かにノートを閉じると、肩で大きく息をついた。

*敏郎:小野田敏郎は寛郎の長兄。軍医から戦後は病院院長になった。エリートの敏郎は格郎・寛郎からは疎まれている様子が本書の中では何度も出てくる

南京殺戮の検証番組や、戦争体験者の証言記録などのドキュメンタリー番組を見ていると、ときどき、現地人を殺したことを笑顔で得意げに話す老人がいる。

「今思えば、可愛そうなことをしたもんだ」などと口にするのだが、表情は険しくなく、薄ら笑いを浮かべていたりする。話しぶりにも、「どうだ、驚いたか」というような、自慢げなニュアンスさえうかがえ、そういう場面を見るたびに、人の心の深層に潜む恐ろしい闇を感じるのだが、小野田さんの発言の背景にも同じものがありそうだ。

筆者の津田氏は、より正確でリアルな文章を書くために、執筆中に現地ルバング島を訪れているのだが、そこではこんな場面がある。

C君が煙草を一箱差し出すと、デレモスはそれを汚れたシャツのポケットに大切そうにしまってから、ラモスに何か言った。かたわらでデンもしきりに頷いた。

「何を言っているの?」

私が訊くと、ラモスはちょっと口ごもってから、

「この村には変な殺され方をした者がいるんです」

私とC君の顔色をうかがうように見た。

「変な殺され方?」

「村の区長をやっていた人なんですがね、ボロ(蛮刀)でなぶり殺しにされた死体が発見されたことがあるんです」

私は息をのみ、思わずラモスから目をそらした。

「小野田さんに殺された島民はほとんど銃で撃たれていますが、その区長はめった斬りにされていたんです。だから、これは日本兵の仕業じゃない、犯人は別の者だということになっているんですが、帰ったら一応、小野田さんに確かめてくれ、と言ってます。……あなたがた、何か聞いてませんか?」

「さあ、知らないなあ」

まさか聞いているとは言えなかった。

「私もその事件は前から耳にしていたんですが、小野田さんは立派な日本の軍人だから、そんな殺し方をするはずがないと島民たちにも言ってきたんです」

ラモスは私たちに説明してから、デンとデレモスに向かってタガログ語で何か言った。

島民を惨殺したことを罪の意識なく、むしろ得意げに話す小野田さんと、小野田さんに島民を何人も殺され、理不尽な被害を受けた一方的な被害者であるにも関わらず「小野田さんは立派な軍人のはずだ」と信じようとするフィリピン軍人や現地ガイド。

なんとも対照的だ。

津田氏は短いルバング島滞在中でも、現地のガイドや軍人たちの優しさや親切な対応に何度も感動しているが、同じことをかつての救出隊に参加した日本人記者なども書いている。

ルバング島は小野田さんグループさえいなければ、貧しいながらも平和で静かな島だったはずなのだ。

小野田さんらが殺害した現地住民らは30人以上、負傷者を含めると百数十人、略奪・放火被害などは1000人以上にのぼるという。

小野田さん自身も自ら概ねそのように証言している。

グループから抜けて投降した赤津一等兵への異常なまでの怒り

時系列での出来事まとめの最初のほうを再掲する。

1945年2月28日 米軍がルバング島に上陸。装備もまともになかった日本軍はあっという間に壊滅状態で、一部兵士が山の中に逃げ込んで潜伏。生き残った数十名が投降。小野田寛郎少尉は島田庄一伍長、赤津勇一一等兵、小塚金七一等兵と一緒に4人のグループで山奥に潜伏。

1945年8月15日 終戦。その2か月後の10月中旬に小野田らは投降勧告のビラを見る。

1945年12月 二度目の勧告ビラを確認。山下奉文将軍名による降伏命令と参謀長指示。小野田らはこれも敵の謀略と断定して無視。

1946年2月 日本語による拡声器での投降呼びかけに、潜伏していた他の兵士二人が投降。この二人の協力で同年3月下旬まで計41名の日本兵が森を出た。

1949年9月 最後まで残っていた小野田グループの4人のうち、赤津一等兵が耐えきれず、小野田グループからの脱出を3回くりかえすも島田伍長にとらえられて連れ戻され、4度目にしてようやく脱出に成功。森を出てフィリピン軍に保護される。赤津の証言により、小野田、島田、小塚の3人がまだ生存して潜伏していることが分かり、フィリピン軍はさっそく投降勧告ビラを島内にばらまいた。赤津もそのビラに「投降した私をフィリピン軍は友達のように迎えてくれました」と記したが、小野田ら3人はやはり無視。その後もフィリピン軍は飛行機からビラを撒き、スピーカーで呼びかけたが3人は潜伏し続ける。

赤津一等兵は小野田グループから3回逃亡を試みたが、森を抜け出す前に島田伍長に見つかって連れ戻されていた。4回目でようやく脱出に成功し、フィリピン軍に保護された。

この赤津一等兵への小野田さんの怒りは異常なほどで、帰国後も「ぶっ殺してやる」と何度も言っていたそうだ。

津田氏はそれをそのまま手記に載せるとまずいと思い、殺意を抱いていることまでは伏せて書いた。しかし、小野田さんはゲラが上がってきてから、津田氏には相談せず、担当編集者に猛烈な申し入れをして、赤津さんへの敵意、殺意を書き加えるように主張した。

赤津さんがフィリピン軍に保護され、あと3人潜伏していることが分かってからの初期の捜索隊はフィリピン軍によって行われたが、そのときの様子を津田氏は小野田さんから聞いた内容に沿って以下のように書いていた。

私たちは約150メートル離れたところから、討伐隊の様子をうかがった。(略)銃を持ち、ラウドスピーカーを肩にした五六人のフィリピン軍の兵士が歩いていた。

その兵士たちの前を、白いハイキング帽をかぶった男がちょこちょこと落ち着きのない調子で歩いている。

「あれ、赤津じゃありませんか」

と、小塚が囁いた。

目を凝らしたが、顔がはっきり見えなかった。諦めて討伐隊が去った後、私たちは語り合った。

「赤津のやつ、とうとう敵の手先になりやがったな」

この部分に、ゲラが出た後、小野田さんは津田氏には黙って、こう書き加えていた。

「あれ、赤津じゃありませんか」

と、小塚が囁いた。

まるでやどかりがいざって歩いている赤津そっくりな姿だった。私は銃の照準をピタリとその物体につけたまま追い続けた。顔がはっきり見えない。引き金を引くのを断念した。

これを知った津田氏は強く懸念を表明し、どうしても削らないと主張して譲らない小野田さんに手を焼き、実兄の敏郎氏にまで「なんとかならないだろうか」と相談している。

小野田さんがブラジルに行く前、最後に会った料亭での送別会の席上でも、こんなやりとりがあったという。

『幻想の英雄~』のその部分を抜き出してみる。

津田 「赤津さんについて、あんなことを書くのはまずいな。ルバング島であなたと赤津さんの間に何があったか知らないが、とにかく赤津さんは今、平和に暮らしている。25年も昔のことを持ちだして脱走呼ばわりしたり、銃で狙ったなんて書くのは……」

小野田 「まだ書き足りないくらいだ。赤津が嘘をつくから、俺は本当のことを書いたんだ」

「あなたが狙ったのは赤津さんじゃなかったんですよ。あのとき、赤津さんは捜索隊に加わっていなかったはずです」

「そんなことは知らねえ。あのとき、俺はあいつをぶっ殺してやるつもりだった」

「手記はあなたの手記だ。あなたがそう思ったんだから、その通りに書くのが当然だと僕も思っています。しかし、(略)『やどかりがいざった』だの、『物体を追い続けた』などという文章は、どう考えてもおかしい。あなたの赤津さんに対する怒りは、あんなことを書き加えなくても読者によく分かるはずです。言わぬは言うに勝るというじゃありませんか」

「だめだ!」

あまりにも強硬な小野田さんの姿勢に辟易し、それから先はもう出版社側にすべて任せたという。

実際に出版された手記(単行本)ではどうなっているのか確認してみた。

入手できたのは初版のすぐ後に出た2刷本だ。

小野田さんは赤津さん以外にも、作家の野坂昭如氏が週刊誌に書いた文章に怒って「轢き殺してやる」(自動車教習所に通い始めていたときだった)と、出版社スタッフの前で息巻いていた。

「野坂なんとかという野郎を轢き殺してやる」

(略)

「あんないい加減なことをいう男が、今の日本じゃ作家面していられるんですか。(略)呼び出して、轢き殺してやる。こうやって、車で何度もギシギシ轢いてやります。

どうせ一度捨てた命です。轢き殺したら警視庁へ自首して、網走刑務所に送られたら、熊細工でもしてのんびり暮らしゃいいんだ。黒眼鏡なんかかけて、批判するなら、ちゃんと眼鏡をとってまともに相手の顔を見て言うのが礼儀だ」

大東亜共栄圏思想にとらわれていた?

小野田さんは終戦を知っていたし、それどころか、捜索隊が置いていった大量の新聞を隅々まで読み、ラジオで日本語放送を聞いて競馬中継まで楽しんでいた。それなのになぜ出ていかず、現地で山賊生活を続けていたのか?

『幻想の英雄~』の中から、筆者の津田氏が小野田さんに「本当に戦争が終わったことを知らなかったのか?」と確認する場面の一部を、以下、抜き書きしてみる。

──(日本が)いつ頃、民主国家に変わったと思いました?

「時期は知りません。ただ、新聞に民主主義社会という言葉がさかんに使われているので、自分らの知らないうちに衣替えしたんだろうと思ったんです」

──じゃあ、小野田さんは、帝国陸海軍も消滅していることがわかっていたんですね?

「いや、軍隊は残っていると思いました。昔の軍隊はなくなったかもしれませんが、それに代わる組織ができて、まだアメリカ相手に闘っていると考えたのです」

──それに代わる組織? ああ、自衛隊のことですか。

「いや、自衛隊は国内を取り締まる武装警察で、戦争をやっているのは別の組織-戦争専門の、戦争請負業みたいなものです」

──戦争請負業?

「日本は民主主義国家になったが、依然として大東亜共栄圏の確立をめざしている。だからそのために戦争請負業に金をやって、アメリカと戦ってもらっている……そう考えたのです」

──なんです、その戦争請負業というのは?

「旧日本軍を引き継いだ戦争専門の組織です。その組織が日本ばかりでなく、アジア全域の防衛を担当して、アメリカとやりあっていると判断したのです」

──アジア全域とおっしゃいましたね。すると中国も含まれるわけですか。

「もちろんです」

──中国が共産主義国になっているのはご存じなかったんですね?

「いや、知っています。新聞にそう書いてありましたから」

──すると、日本は共産主義の国とも手を結んでいると考えたわけですね。

「日本が尻押しして毛沢東を中国の指導者にしたのだと思いました。中国財閥の金を融通してもらうために。なにしろ中国の金持ちは桁違いですからね。その代わり戦争請負業が中国の国内からアメリカやイギリスの勢力を追い払ったのです」

──小野田さんがルバング島で頑張っていたのはだれのためなんです? その請負組織のためですか?

「われわれがルバンにいれば、アメリカ軍はいやでもルバンに戦力を割かねばならない。そうなれば他の戦域が手薄になって、味方はその分だけ有利になるわけです」

──するとあなたがたは戦争請負業の下請けというか、下部組織ということになりますね。けっして大日本帝国のために闘っていたわけではない……そう解釈してもいいわけですね。

「今度の戦争は大東亜共栄圏を確立するための戦いで、それには百年ぐらいかかると自分は教えられました。だから、軍隊の組織は変わっても目的は同じです。われわれが戦いを続ければ、いつかは必ず大東和共栄圏が達成できる。それはとりもなおさず日本のため……自分はあくまでも日本のために頑張ったんです」

(横にいた次兄の格郎-タダオ-)「要するに寛郎は若い頃に教え込まれた大東亜共栄圏思想の虜になっていたんです。こいつは漢口にいた当時、中国人が一方で日本軍と戦い、片方で日本の商社と取引していたのを見ています。だから新聞で対米輸出の記事を読んでも驚かなかったんだと思います」

(寛郎)「民間は民間同士で経済戦、軍部は軍部で武力戦に専念する。そうしなければ百年戦争は続けられませんからね」

一見滅茶苦茶な話をしているように思えるが、よく考えると、今の日本でも、似たような発想で行動している人、しかも上層階級の人間は多いのではないかとも思い直した。

特に最後の言葉にはドキッとさせられた。

金儲けは金儲けで割り切ってやる。そこにイデオロギーや正義、倫理は関係ない。それで儲けた金を軍事力に注ぎ込んで戦争を続けることこそがより大きな目的だ……という発想というか思考回路。

その戦争の目的がなんなのかはあまり関係がない。小野田さんが信じていたのは「大東亜共栄圏」で、仮想敵国はアメリカだったのかもしれないが、それを「国際社会」とか「中国、朝鮮」と置き換えれば、今の日本の世相・風潮・政情と重なる部分があるのではないか?

「戦争請負業」という言葉も、今の世界情勢を見ると、まさに言い得ているではないか。そういう意味では小野田さんの戦争観は狂気とばかりはいえない。むしろ、当時の大衆レベルよりずっと鋭いかもしれない。

「戦争請負業に金をやって、アメリカと戦ってもらっている」を「アメリカに金をやって、戦争請負業をやってもらっている」と言い換えれば、まさに現代の日本のことではないのか?

そして、その戦争請負業は大金が動くから、そこに参加して分け前をもらいたがっている日本……。

小野田さんの天皇観

小野田さんはいわゆる「右翼」というのとは違う。

津田氏は、小野田さんの天皇観を2回聴いていると『幻想の英雄~』の中で書いている。

「自分の生まれた紀州は昔から地元だけでうまくやってきたんです。それも殿様ひとりの命令に従うんじゃなくて、有能な家来たちが知恵を持ち寄って、うまく指導した。上下の身分もうるさく言わなかった。そういう気風がずっと昔から、徳川時代よりもっと昔から伝統的にあった土地です。

だから、神武天皇の軍隊が九州から来て上陸したとき、土地の豪族が追っ払い、失敗した神武天皇の軍は別の海岸から上陸し直して、やっと大和朝廷を作ることができたんです。

大体、あの人たちの先祖を遡れば、九州どころじゃない、もっと遠くの別の国から来たんでしょう。よそ者ですよ。

自分が手記の中で天皇に触れなかったのは、今の自分が、自分の考えを喋ったら、あちこちで問題になると思ったからです。野坂(昭如)が言うように、誰かに禁じられていたためじゃない。一億の中で、たったひとり約束を守った自分が、命令を出した者の責任を追及したらどうなるか。三百万もの人間が死んだのに、命令を出した者は知らん顔をしている。戦えと我々に命じた者は、将軍でも何でもその責任をとって腹を切るのが本当だ。それなのに、未だにのうのうとしていやがる。こんな日本に帰ってくるんじゃなかった。死んだ島田や小塚がかわいそうです」

小野田さんはこれを本の中に書き込まれることを拒否したという。ここでも言っているように「今の自分が、自分の考えを喋ったら、あちこちで問題になると思ったから」だ。それは本当だろう。

また、この天皇観が、次兄の格郎氏の影響によるものだということも津田氏は指摘している。

島を出て行くまでのミステリー

『幻想の英雄~』では、小野田さんが一人になった後、鈴木青年の前に姿を現し、帰国するまでの経緯について、様々な不自然さや疑問を投げかけている。

鈴木紀夫青年は自衛隊特殊部隊所属の工作員だったと証言する人物の話まで出てくる。

また、正確には直属の上司ではなかった谷口少佐の名前を小野田さんが「逆指名」した意図や、恨みを募らせた現地の人たちから(小塚一等兵のように)殺されずに日本までたどり着くための「サバイバル戦略」を緻密に組み立てていたのではないか、といった記述もある。

例えば、本の表紙にも使われている、軍服を着て敬礼している有名な写真は、谷口少佐からの命令を受けたときの写真を鈴木青年が撮影失敗したことが分かって、翌日にマスコミ発表用に「撮り直し」したものだそうだ。そういう「演出」もなんのてらいもなく受け入れてきっちりこなしたのは、小野田さんがすでに「日本への凱旋」を成功させるための戦略を綿密に練り上げていたからではないか、と津田氏は推察している。

そのへんも小説を読んでいるかのような面白さがあるのだが、ここでは深く掘り下げない。

津田氏の推察が合っているかどうか判断するだけの材料が乏しいし、細部はどうでもいいかな、と思うからだ。

しかし、全体的に、小野田さんの偏屈さや矮小さと、驚異的な粘り強さ、強靱さが結びついた結果がああなったのだろうということは理解できる。

小野田さんはサイコパスだった

小野田さんの思考回路には、一般人には理解しがたい頑固さ、偏狭さと、超人的な粘り強さ、意志の強さ、無慈悲でドライで迅速・正確な行動力が同居している。

こうした特質はいわゆる「サイコパス」気質というものだと主張する学者がいる。

NHKで放送された『心と脳の白熱教室』という番組に登場するケヴィン・ダットン博士(オックスフォード大学)はサイコパスを研究している。

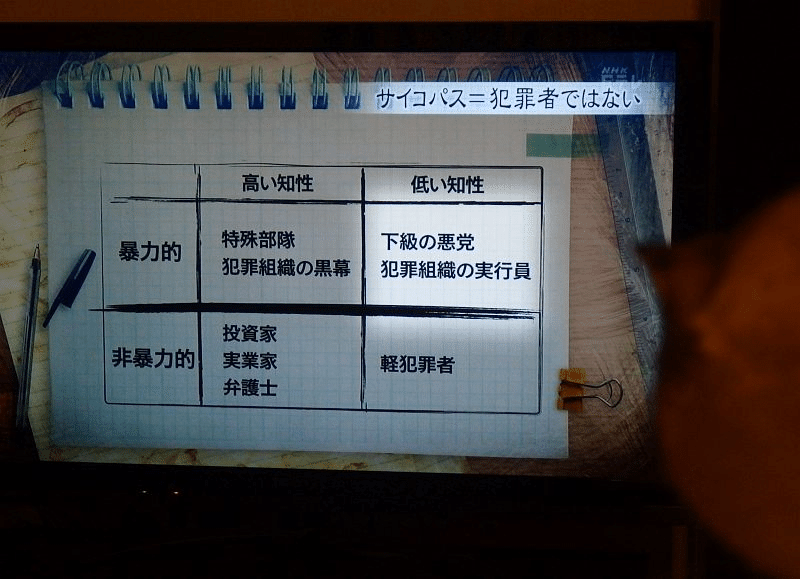

彼によれば、人は誰でも多かれ少なかれ「サイコパス的気質」を持っていて、その程度がどのくらいか、それを実生活でどのように活用できるかによって、猟奇犯罪者にもなれば経済的な成功者にもなるのだという。

大企業のCEOや弁護士などは、一般人よりもサイコパス度合が高いというのだ。

ダットン博士自身、サイコパステストをするとかなりの高い得点が出るそうで、彼は自分を含めて、サイコパス的な人間は、その性格・才能をどのように利用するか、活用するかが重要だと主張する。

007ジェームズ・ボンドやゴルゴ13は完全なサイコパスだが、お話の中ではヒーロー的にも描ける。

しかし、ボンドやデューク東郷みたいな人物がルバング島の森の中に潜伏して、その強靱な意志で「決して出ていかない」と決意し、島民を相手に殺戮・強奪を繰り返したら、これはもう地獄絵になること間違いない。

まさに小野田グループが潜伏したルバング島はそうなっていたのではないか。

小野田さんが(ダットン教授がいうところの)サイコパスであったことは間違いないと思われる。

問題は、小野田さんがそのサイコパス性をあのような方向に発揮した背景だ。

彼が軍隊に入らないで、例えば企業人として終戦を迎え、戦後日本を生きていたらどんな人生を歩んでいたのだろうか。

ブラック企業の経営者として大金を稼いでいた? それとも慈善家として尊敬されるような人物になっていた?

まあ、それはどうでもいい。

小野田さん個人の人生をどうこう想像するよりも、幸運にも、彼のような人生を歩まないで済んだ私たちは、彼をひとつの「題材」として、自分の人生、人間の本性、歴史の残酷さといったことを、より深く考察することこそ重要なのではないだろうか。

読後、妻に内容をざっと話したところ、こう返してきた。

「戦争を知らない世代に生まれていたら普通に一生を送っていた人──いい人、ちょっと変な人、ちょっと嫌な人程度の『普通の人』が、あの時代に生まれたということだけで、一生自分でも知らなくてよかった人間の暗い本性をさらけだしてしまった、と考えると、気の毒だし、怖い」

そうだな~。

もし、自分があの時代に生まれ、軍隊の士官として中国大陸や南方戦線に行っていたらどうなっていただろうか?

とてつもなく怖い。

戦後に生まれたというだけで、自分の人生がいかに幸運だったかが分かる。

平和な時代の非暴力的サイコパスには成功者が多いというが、自分にはサイコパス要素がどのくらいあるのか……。

ネット上に出ている診断テストの類をいくつかやってみたが、すべて平凡な結果しか出なかった。

どうやらサイコパス的な才能はないらしい。

しかし、別の要素で人生を狂わせていた可能性は大いにある。

こうして戦争のない時代に生まれていても、若いときに大成功してちやほやされて大金を得ていたら、とんでもなく嫌な人間として一生を過ごしたかもしれない。それに気づくことなく死んでいったかもしれないし、何か大失敗して(女とか薬とか……)、悲惨な後半生になっていたかもしれない。

酸っぱい葡萄ではないが、自分が凡人であったこと、社会的な成功を得られなかった人生だったことも、幸せなことだったと思うことにしよう……。

国外のA級サイコパスに操られる現代日本

★ ↑ ……以上が2016年3月16日に、日記に書いた文章だ。

細部をすっかり忘れていたが、「小野田さん個人の人生をどうこう想像するよりも、幸運にも、彼のような人生を歩まないで済んだ私たちは、彼をひとつの「題材」として、自分の人生、人間の本性、歴史の残酷さといったことを、より深く考察することこそ重要」という部分は、私が今書いている「馬鹿が作った日本史」シリーズの執筆動機にも通じる。

また、サイコパス気質は多かれ少なかれ誰もが持っているが、暴力的で知性の高いサイコパス(タイプAとしよう)は特殊部隊や犯罪組織の黒幕。暴力的で知性の低いサイコパスは下級の悪党や犯罪組織の実行員(タイプB)などになりやすい、というダットン博士の研究は、幕末のテロリストたちにそっくりそのままあてはまるのではないか。前者の典型が西郷隆盛、後者の典型が西郷の指示でテロ活動を続けた相楽総三らだろう。

非暴力的で知性の高いサイコパスは投資家、実業家、弁護士に多いという「タイプC」は後藤象二郎や岩崎弥太郎だろうか。そしてその頂点にいるのがアーネスト・サトウで、サトウはタイプAの西郷らを操った……というような分析をすることもできそうだ。

現代日本の政界、財界、学界、メディア業界にいるサイコパス気質の者たちの能力はずいぶん落ちているとも思える。

サトウのような超AクラスのタイプAサイコパスに国全体がいいように操られている。操られたタイプCの者たちと、その下で働く、限りなくタイプBやタイプDに近い日本人たちが一緒になって、日本という国を破滅に追い込んでいるのではないか。

そんなふうに思えてならない。

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント。

⇒オンライン決済またはコンビニ決済でご購入

⇒Amazonでご購入

⇒Kindle版もあります(500円)

ここから先は

現代人、特に若い人たちと一緒に日本人の歴史を学び直したい。学校で教えられた歴史はどこが間違っていて、何を隠しているのか? 現代日本が抱える…

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。