偶然の幸運を引き寄せる方法:OpenAI Deep Research で読み解くセレンディピティと幸福感

先日OpenAIから公開された、「Deep Research」を活用した記事となります。本記事はあえて9割出力ママとなります。この辺の意図は余談で後述しています。

あまりnoteで語るべき内容ではなさそうですが。

---

各章にある要約した図は別途こちらで用意したものです。

これだけ拾って見ても、役立つヒントはあるかもしれません。

序論:

「セレンディピティ (serendipity)」とは、探しているものとは別の予想外で価値ある発見や、偶然から生まれる幸運な出来事を指す概念であり、多くの個人や組織の成功において重要な役割を果たす現象でもあります。心理学や社会学の文脈では、セレンディピティは単なる偶然以上の「意味づけられた偶然」として捉えられ、幸福感との関連も注目されています。脳は本質的に意味を探求する器官であり、私たちはランダムな出来事にも意味を見出そうとします。そのため、意外な巡り合わせが起こり、それに前向きな価値を感じられるとき、人はそれを「セレンディピティ」と感じるのです。本稿では、セレンディピティを科学的に捉え、その定義とメカニズムから始め、偶然の幸運を引き寄せる習慣や思考法、社会的つながりとの関係、日常での実践方法について、心理学・社会学・神経科学など幅広い視点から考察します。最終的に、実証研究に基づいた具体的な方法を提案し、セレンディピティを増やすことで幸福感を高める術を解説します。

1. セレンディピティの定義と科学的メカニズム

定義: セレンディピティは「偶然の出来事から予期せぬ価値ある発見が生まれること」と定義できます。重要なのは、そこに「驚き(予想外性)」「主体的な行動」「価値ある成果」という3つの要素が揃う点です。単なる運任せ(いわゆる「まぐれ当たり」)と異なり、セレンディピティでは偶然をきっかけに本人の行動や洞察が加わって有益な結果につながります。言い換えれば、セレンディピティは「能動的な幸運 (active luck)」とも呼べる現象です。

心理学的メカニズム: 人がセレンディピティを感じる背景には、脳の意味付けの働きがあります。予期せぬ出来事に出会ったとき、私たちの脳はそれを何とか理解しようとし、簡単に説明できない場合には自分なりの意味やストーリーを与えます。特に、その出来事がポジティブな結果をもたらすと、脳内では「これは幸運な巡り合わせだ」という前向きな解釈が生まれやすくなります。例えば、ごく身近な場所で偶然知人に会う程度では「たまたま会っただけ」と片付けられますが、旅行先など思いもよらない状況で知人に出会うと「こんな遠くで会うなんて運命的だ」と感じるでしょう。このように、人は説明のつかない偶然に意味を見出し、それが肯定的な文脈では「セレンディピティ」として認識されるのです。認知バイアスの観点では、楽観的な人ほど出来事を前向きに解釈しやすく、偶然のチャンスを「幸運」と捉える傾向があります。実際、「自分は幸運だ」という信念を持つ人は、そうでない人に比べて良い出来事に気づきやすく、不運な出来事も建設的に捉える傾向が報告されています。このような認知スタイルの違いが、セレンディピティ体験の多寡に影響すると考えられます。

神経科学的メカニズム: セレンディピティに関連する脳内メカニズムとして、ドーパミンやオキシトシンなどの神経伝達物質の働きが挙げられます。新奇な出来事や予想外の経験に直面すると、脳の報酬系が活性化しドーパミンが放出されます。ドーパミンは「快感ホルモン」とも呼ばれ、ポジティブな気分やモチベーションの向上に寄与するため、意外な良い出来事が起これば私たちの気分は高揚し、「幸運だった」という主観的な幸福感が高まります。さらに、偶然の出会いや人との交流による幸運では、オキシトシンの分泌も関与します。オキシトシンは「愛情ホルモン」「絆ホルモン」として知られ、他者とのつながりや信頼感を高める物質です。人と人とのポジティブな交流でオキシトシンが放出されると、それがセロトニン分泌を誘発し、脳の報酬回路を活性化して幸福感をもたらすことが明らかになっています。つまり、思いがけない出会いによる喜びは生物学的にも「幸せホルモン」の連鎖反応を引き起こし、私たちに幸福感を与えるわけです。

2. 偶然の幸運を引き寄せる習慣や思考法

セレンディピティは完全な偶然ではあるものの、「引き寄せる」ための心構えや行動習慣が存在します。ポジティブ心理学や行動科学の研究は、いわゆる“幸運な人”には共通の思考法・行動パターンがあることを示しています。以下に、セレンディピティを高める代表的な習慣や思考法を挙げます。

オープンマインド(開放的な姿勢): 新しい経験やアイデアに対して心を開いていることは、偶然のチャンスを捉える第一歩です。心理学者リチャード・ワイズマンの研究によれば、幸運な人は内向的で閉鎖的な人よりも外向的で社交的であり、新しい経験を受け入れる傾向が強いことがわかっています

好奇心と学習意欲: 好奇心旺盛な姿勢もセレンディピティを招く重要な習慣です。新しい事柄への興味は探索行動を促し、偶然の発見につながりやすくします

ポジティブ思考(楽観性): 物事に対して前向きで楽観的な捉え方をすることも、幸運を引き寄せる思考法です。楽観性が高い人は、失敗や困難に直面しても悲観的になりすぎず、「きっと何とかなる」「この先に良いことがある」と考える傾向があります

適度なリスクテイクと柔軟性: セレンディピティには「行動すること」も欠かせません。偶然の機会が訪れても、それを掴む行動を取らなければ幸運な結果には結びつかないからです。適度なリスクテイクとは、未知の状況や不確実な挑戦に臆せず踏み出す姿勢を指します。極端な衝動的リスクではなく、あくまで「チャンスかもしれない」と思えることに勇気を持って挑戦することが重要です

直感を信じ行動する: セレンディピティには論理的な計画だけでなく直感も働きます。幸運な人はしばしば「ピンと来た」チャンスに素早く反応すると言われます

これらの習慣・思考法は相互に関連し合い、総合的に「セレンディピティ・マインドセット」を形成します。実際、ワイズマンは幸運体質の人々に共通する4つの原則(①チャンスを最大化する、②直感に従う、③幸運を期待する、④不運を幸運に変える)を提唱し、これらは上記の習慣と重なっています。興味深いのは、こうした思考・行動パターンは後天的に身につけることが可能だという点です。ワイズマンの実験では、「Luck School」と称するセミナーで幸運になるための原則を教えたところ、参加者の80%が「自身の運が向上した」と報告し、平均で40%以上も運が良くなったと自己評価しました。さらに、彼らはその実践後に人生の満足度(幸福感)も有意に向上していたのです。これは、セレンディピティを引き寄せる習慣が幸福感にも波及効果を持つことを示唆しています。

3. 社会的つながりとセレンディピティの関係

幸運な偶然は、人との関わりの中から生まれることが多々あります。社会学的視点では、「人とのつながり」がセレンディピティ創出の重要な源泉であり、それ自体が幸福感にも影響する要因です。ハーバード大学の成人発達研究など長期調査でも、良好な人間関係こそが人生の幸福を決定づける最大の要因であると示唆されていますが、セレンディピティの観点からも人との関係は重要です。

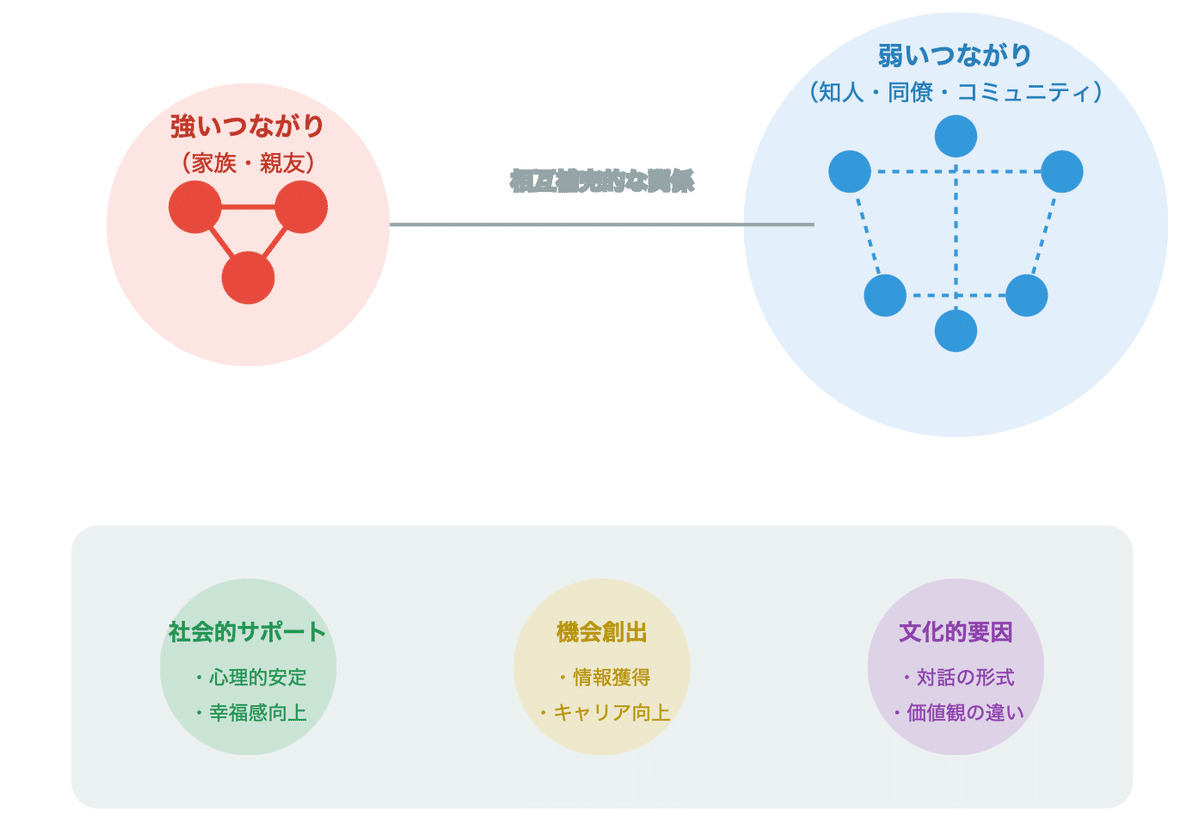

弱いつながり (Weak Ties) の力: 社会ネットワーク理論では、「弱いつながり」の有用性が指摘されています。弱いつながりとは、親友や家族ほど親密ではない緩やかな知り合いや縁のことです。社会学者グラノベッターの古典的研究「弱い紐帯の強さ」では、就職などの大きな機会は親しい友人よりも顔見知り程度の知人からもたらされることが多いと報告されました。最近の大規模研究でも、この仮説がデータで裏付けられています。米国のLinkedIn上で行われた2,000万人規模の分析では、新たなコネクションとして**弱いつながり(共通の知人が少ない関係)**を増やした人ほど、強いつながりのみを増やした人に比べてその後の応募件数が増え、転職によるキャリアの向上(ジョブモビリティ)が大きく向上しました。つまり、広く多様な人間関係を持つことで、思いがけない情報やチャンスに接する確率が高まるのです。普段あまり会わないような人との何気ない会話や出会いが、後に大きな幸運を運んでくる可能性があります。例えば、たまたま出席したイベントで隣り合った人から貴重なアドバイスをもらったり、新しいプロジェクトの誘いを受けたりするケースは、弱いつながりがもたらすセレンディピティの典型と言えます。

社会的サポートと幸福感: 人とのつながりそのものが持つ心理的な効果も見逃せません。他者との交流はセレンディピティの機会を運ぶだけでなく、私たちの幸福度を直接高める働きがあります。前述のとおり、ポジティブな社会的接触はオキシトシンやセロトニンの分泌を促し、脳の報酬系を活性化して幸福感をもたらします。友人や同僚との何気ない雑談、家族との団らん、地域コミュニティへの参加などは、それ自体が心の安定や喜びを生み出す要素であり、その中で偶然得られる発見や助言があればなおさら人生の満足度は高まるでしょう。社会的ネットワークが広がるほど「セレンディピティの種」は増え、さらには孤独感の軽減や自己有用感の向上といった間接的な幸福効果も期待できます。

文化的要因: セレンディピティの起こり方や受け取られ方には、文化的背景も影響する可能性があります。例えば、欧米ではネットワーキングやカジュアルな人脈作りが奨励される傾向があり、それが新たな偶然の機会を呼び込みやすい土壌を作っています。一方で、日本を含む東アジア文化圏では、対人関係における形式や集団内の調和が重視されるため、未知の人との偶発的交流は控えめになるケースもあります。しかし近年では、日本でも異業種交流会やオンラインコミュニティなどセレンディピティを誘発する場作りが盛んです。文化によって「幸運」を運んでくる偶然を運命や縁として捉えるか、個人の努力の成果と捉えるかの違いはありますが、その価値自体は普遍的と言えるでしょう。重要なのは、自分の属する文化的環境の中でいかに多様な人間関係とオープンな対話を維持できるかです。それがセレンディピティを育む社会的基盤となります。

4. 日常生活でのセレンディピティの応用

セレンディピティを増やすための習慣や考え方は、日々の生活の中で具体的な行動として実践することができます。何か特別な幸運が訪れるのを待つのではなく、「幸運の起きやすい環境」を自ら整えるイメージです。そのためのポイントをいくつか紹介します。

ルーチンに変化と余白を持たせる: 毎日の決まったパターンに少し変化を加えるだけでも、偶然の出来事に出会うチャンスは増えます。例えば通勤通学路を時折変えてみる、たまには行ったことのないカフェに入ってみる、興味のある講演会やワークショップに参加してみるといった行動です。新しい環境や予想外の組み合わせを意図的に作り出すことで、「セレンディピティの種」をまくことができます

人との接点を増やす工夫: セレンディピティの多くは人経由で起こるため、他者と出会う機会を増やす工夫も有効です。趣味のサークルやオンラインコミュニティに参加したり、ボランティア活動や地域のイベントに顔を出したりすることで、自分の普段の交友範囲を超えたつながりができます。また、職場で部署を超えたプロジェクトに参加したり、休憩時間に普段話さない同僚と言葉を交わしたりするのも良いでしょう。職場環境においては、オフィスのレイアウトや休憩スペースの工夫によって部門間の偶然の交流(いわゆる「水coolerトーク」)を促す取り組みもあります

情報探索とアンテナ感度: セレンディピティはリアルの世界だけでなく、情報との出会いにも当てはまります。日常的に幅広い情報源に触れることで、思わぬ知識の組み合わせから新しい発想やチャンスが生まれることがあります。例えば、普段読まないジャンルの本や記事を読んでみる、たまたま目に入ったニュースから興味を広げてみる、といったことです。インターネット上ではレコメンド機能に頼りすぎず、自分でキーワード検索やリンクを辿ってみる「情報の散歩」をするのもよいでしょう。多様な情報に触れるほど、「点と点を結びつける」機会が増え、セレンディピティ的な発見につながります

心にゆとりと観察力を持つ: 忙しすぎる日々や心の余裕がない状態では、せっかくの偶然も見過ごしてしまいがちです。セレンディピティを捉えるには、目の前の出来事や環境に注意を向けるマインドフルな姿勢が有効です。散歩中に季節の変化に気づくような小さな観察から始めてみましょう。余裕があるとき、人はふとしたアイデア(いわゆる「ひらめき」)が浮かびやすくなりますし、それが何気ないトリガー(例えば雑談や本の一文)から導かれることも多いものです。また、計画でギチギチに埋めるのではなくスケジュールに少し余白を持たせることで、思いがけない誘いや出来事を受け入れられるようになります。予定調和を崩すことに不安を覚えるかもしれませんが、空白の時間こそセレンディピティの舞台になり得るのです。

5. 既存の研究から導かれる実践的な方法

以上の知見を踏まえ、科学的研究に裏打ちされた具体的な実践方法をまとめます。セレンディピティは偶然の産物ですが、その偶然を活かす力は鍛えることができるというのが研究の示唆するところです

「幸運体質」を訓練する: ワイズマンの研究から得られる教訓は、幸運な人の思考習慣を真似ることで自分の運を向上できるということです。彼の提唱する四原則(チャンスを最大化する・直感を信じる・幸運を期待する・不運をポジティブに転換する)を日々意識して行動してみましょう。例えば、毎週一度は新しい人に話しかけてみる、新規のイベントに参加する、迷ったときは心の声に従ってみる、落ち込んだときはそこから学べることを紙に書き出してみる、といった具合です。実験的にも、こうした「幸運スキル」のトレーニングにより主観的な運の良さが向上し幸福度も増すことが確認されています。

好奇心トレーニング: 好奇心は鍛えることで増やせるスキルです。具体的には、毎日「新しい質問」を自分に投げかけてみる習慣を持つとよいでしょう。「これはどうしてこうなっているのだろう?」「他にどんな方法があるだろう?」といった問いを日常生活で意識的に立て、その答えを調べたり試したりします。また、未知のテーマについて初心者のつもりで学ぶ「ビギナーズ・マインド」を実践するのも効果的です。こうした好奇心旺盛な行動は、その瞬間に直接役立つことがなくても、長期的には知識のネットワークを広げ、いざというときに「点と点を結ぶ」力になります。さらに、好奇心は対人関係にも応用できます。初対面の人に対して興味を持ち、質問を投げかけてみることで、思わぬ共通点が見つかったり新しい世界を教えてもらえたりするでしょう。

ネットワーキングと弱いつながりの構築: 計画的偶発性(Planned Happenstance)というキャリア理論では、「好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心」の5つを身につけることが予期せぬ機会を活かす鍵だと述べています。この中でも社会的ネットワークに関わるのは冒険心(新しい人間関係に飛び込む勇気)と柔軟性(多様な人を受け入れる姿勢)でしょう。日頃からネットワーク作りを意識し、異なる業界やバックグラウンドの人とも交流してください。SNS上でも、自分の興味関心について発信したりコメントしたりすることで緩やかな繋がりが生まれます。その際、大事なのは純粋な好奇心と他者への支援の気持ちです。打算的に動くのではなく、「面白そうだから話してみる」「困っているから助けてみる」というマインドで築いた人間関係は、めぐりめぐって思わぬチャンスを運んできてくれることが多いものです。組織に所属している場合は、部署横断のプロジェクトやメンター制度などを活用してネットワークを広げてみましょう。広範なネットワークはアイデアと機会の宝庫であり、自ら動いてそれを築くことがセレンディピティ体験の土台となります

環境をセレンディピティ・フレンドリーにする: 自分の生活環境や仕事環境を、セレンディピティが起こりやすいように整えるのも有効です。例えば、自宅や職場の本棚に様々なジャンルの本を並べておき偶然目に入る情報の幅を広げる、オフィスで異なる部署の人が交流しやすいようなレイアウトにする、自分のデスクに興味を引くオブジェクトを置いて話題のきっかけを作る、といった工夫です。会社レベルでは、社員がアイデアを共有しやすいオープンスペースを設けたり、部署間のランダムランチ(くじ引きでメンバーを決めるランチ交流)を制度化したりしている例もあります。「偶然の出会いは設計できる」という考えのもと、シリコンバレーの企業なども社内カフェテリアで異部門の人が交わるよう動線を工夫するなどセレンディピティの醸成に努めています。日常生活でも、自分の身の回りを見直してみて「新鮮な刺激が入ってくる余地」があるか考えてみましょう。マンネリ化した環境に少し変化をつけるだけでも、そこから生まれる発見は大きく変わるはずです。

失敗や偶然を活かすマインドセット: 最後に、何より重要なのは偶然を前向きに活かそうとする心構えです。思い通りにいかなかったことや予期せぬ出来事に直面したとき、それを嘆くだけで終わらせず「ここから何が学べるか」「この状況から生み出せる価値はないか」と自問してみてください。失敗談が後に大成功の種になった例は枚挙にいとまがありません。セレンディピティに富む人は「塞翁が馬」の精神で、悪い偶然さえ将来の幸運の糧に変えます。日記などにその日あった「偶然の出来事」を書き留め、意味づけをしてみる習慣も、自分の中のセレンディピティ感度を高めるトレーニングになります。どんな小さなことでも「ラッキーだった」「面白い発見だった」と記録するうちに、ポジティブな偶然に気づく力が養われ、さらなる幸運を引き寄せる好循環が生まれるでしょう。

結論

セレンディピティ(偶然の幸運)は、一見コントロール不能な運のようにも思えますが、心理学・社会学・神経科学の知見は、私たちがその起こりやすさを高め、ポジティブに活かすことができると示しています。開放的で好奇心に満ちたマインドセット、人とのつながりを大切にする姿勢、そして日常へのちょっとした変化を恐れない行動力が、セレンディピティを呼び込むカギです。これらの習慣や行動はお互いに作用し合い、予想外のチャンスが「幸運な出来事」として花開く土壌を育みます。さらに嬉しいことに、セレンディピティに富んだ人生は主観的な幸福感も高めてくれます。偶然の出会いや発見から得られる喜びは日々の生活に彩りを与え、逆境でさえ学びや未来への希望に転化する力を与えてくれるからです。科学的エビデンスに裏付けられた習慣を取り入れることで、誰もが「偶然の幸運」を味方につけ、より幸福な人生を歩むことができるでしょう。

余談(「Deep Research」について)

「Deep Research」は、現時点で「ChatGPT Pro」を契約しているユーザーが、月に100回まで利用できる機能です。執筆時点では、税込で月額33,497円ほど(200+20ドル)になります。仮に「Deep Research」しか使わなかったとしても、1回あたり約335円という計算です。もし「幸せ」に関する情報商材を335円で購入し、その内容が本記事のようなものであったとしたら、個人的には十分満足できると感じています。

実際には、同プランで「o1 pro」や動画生成AI「sora」なども利用できるので、総合的に見ればさらにコストパフォーマンスは高いでしょう。もちろん、ネット上の情報を参照している部分はありますが、突き詰めれば個人のノウハウも、経験に根差していない限り似通ったものに落ち着くのかもしれません。

そう考えると、怪しげな情報商材に課金するより、高度なAIへの投資のほうがよほど有益だと感じています。

とはいえ、個人が積み重ねてきた実体験には依然として大きな価値がありますし、むしろ今の時代には、それこそが唯一無二の財産になり得るのではないでしょうか。だからこそ、自分の体験談を織り交ぜた情報発信が、いっそう深みとオリジナリティをもたらすと思いますし、そこに微妙にお金が発生すると思います。

この辺深めて、そのうち記事にしようと思います。