事業転換の判断法-ピボット/事業撤退のタイミングと判断基準

はじめに

こんにちは!NEWhで新規事業の伴走支援をしている谷口です。

新規事業に携わる方なら、誰もが直面する課題があります。それは「このまま粘り続けるべきか」「ピボット{方向転換}すべきか」「撤退すべきか」という見極めです。

新規事業では常に変化への適応が求められます。しかし、その「変化」をどう判断するかは、非常に難しい問題です。今回は、ピボットと撤退判断について、日米の事例をもとに、そのタイミングと判断基準についてまとめてみたいと思います。新規事業を実際に担当する方はもちろん、新規事業開発部や事務局として後方支援する立場の方、シビアな投資判断を行う経営者の方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。

なかなか「変えられない」「やめられない」背景

新規事業プロジェクトでは、適切なタイミングでのピボットや撤退判断が困難になりがちです。この現象の背景には、心理や組織的な要因が複雑に絡み合っています。サンクコスト効果により過去の投資にとらわれ合理的判断が困難になったり、集団的意思決定プロセスにより関係部署間の合意形成に時間がかかったりすることもあります。また、失敗を許容しない組織文化がピボットや撤退を「失敗」と捉えがちで、長期的コミットメントを重視するあまり一度始めたプロジェクトの変更が難しくなることもあります。

しかし、判断そのものをいたずらに引き延ばしたり、客観的な事実に基づかない判断を行うことは、有限なリソースを浪費するだけでなく、本来得られた機会を逸することにもつながります。

ピボットとは何か?

ピボットとは、事業や新規事業プロジェクトが当初の事業計画や戦略を大きく変更することを指します。これは単なる軌道修正ではなく、ビジネスモデルの根本的な見直しを伴うことも多いのが特徴です。しかしピボットの本質は、それまでに得た学びや資産を活かしつつ、より大きな成功の可能性を探索することにあります。

実際のビジネス現場では、ピボットは様々な形で行われています。

Netflix:DVDレンタル → ストリーミングサービス

Slack:ゲームのSNS機能 → ビジネスチャットツール

リクルートHD:紙媒体情報誌 → デジタルプラットフォーム

ピボットの重要性は、不確実性の高い新規事業環境においては特に顕著です。市場のニーズや競合状況、技術トレンドは刻々と変化するため、初期の仮説や計画に固執せず、状況に応じて柔軟に戦略を変更する能力が、企業の成功を左右する重要な要素となります。

事業撤退、プロジェクト中止とは何か?

事業撤退やプロジェクト中止は、進行中の事業やプロジェクトを完全に終了させる戦略的決断を指します。これは単なる「失敗」の認識ではなく、企業の持続的成長と競争力維持のための重要な経営判断です。

撤退や中止の形態は多様で、例えば特定の製品ラインの廃止、特定市場からの撤退、子会社の売却、あるいはプロジェクト全体の中止などが挙げられます。具体例としては、ソニーが2014年にPC事業(VAIOブランド)から撤退したケースや、Googleが2019年にSNSサービス「Google+」を終了させたケースがあります。

こと新規事業に関して言えば、多くの場合、与えられた有限な期間と資金や人材リソースを活用しながらPMFに向けて試行錯誤を行ったり、あるいは懸命にピボットを繰り返したものの、それが尽きてしまった状態ともいえるでしょう。

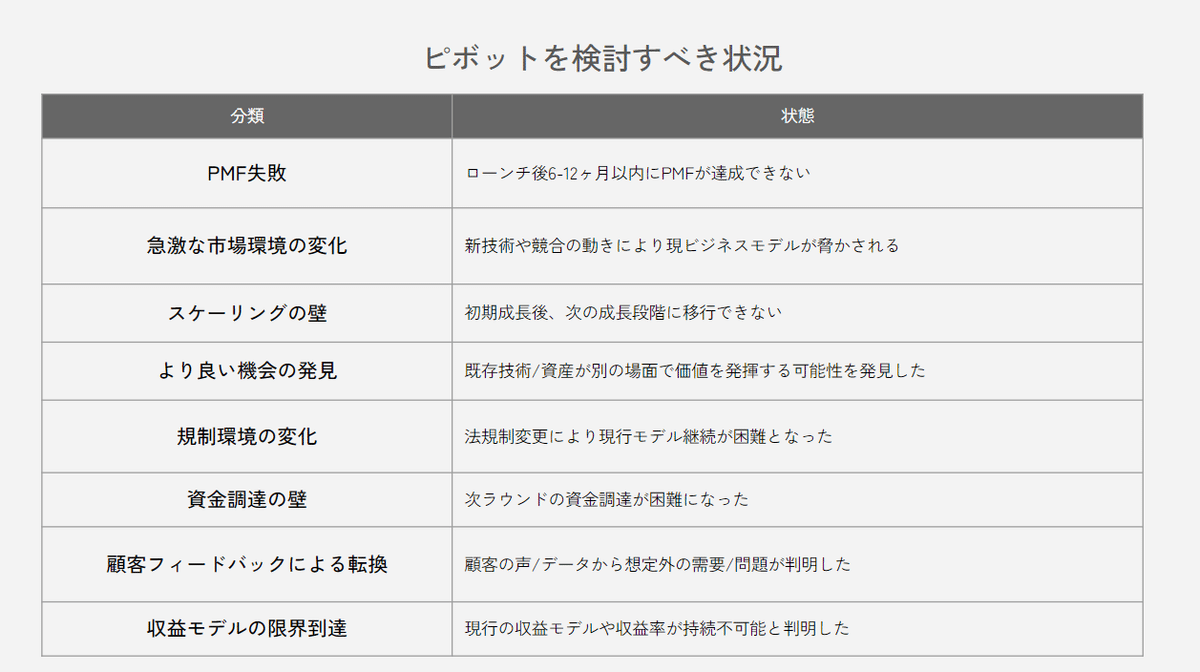

いつピボットすべきか?

ピボットのタイミングを見極めることは、新規事業の成功において極めて重要です。早すぎるピボットは本来の可能性を見逃す原因となり、遅すぎるピボットは貴重なリソースを浪費することになります。

ピボットの決断には、客観的なデータ分析と直感的な市場理解の両方が必要です。定量的指標(ユーザー獲得率、顧客維持率、収益成長率など)と定性的情報(顧客フィードバック、市場トレンドなど)を総合的に評価することが重要です。また、ピボットを検討する際には、現在の事業モデルにこだわらず、より大きな視点で自社の強みや資産を再評価することが有効です。時には、思いもよらない方向への転換が大きな成功をもたらす可能性があります。

ピボットのタイミングを見極めることは容易ではありませんが、これらのパターンを理解し、常に市場と自社の状況を冷静に分析する姿勢を持つことで、より適切な判断が可能になります。

どのような基準でピボットを判断すべきか?

ピボットを判断するにあたり、そのタイミングと合わせて、どのような基準で判断するかは大きな課題です。日本とアメリカの新規事業、スタートアップの実例をもとにまとめると、次のような基準のパターンが見えてきます。

ただしこれらの基準をもとに判断を行う際には、注意が必要です。

業界特性の考慮:例えばB2BとB2Cでは成長率の基準が異なるため、業界平均と比較する

成長段階の反映:シード期とシリーズB以降では判断基準を変える

複合的評価:単一指標ではなく、複数の指標を組み合わせて総合的に判断する

定性的要素の統合:市場トレンドや技術革新などの定性情報も加味する

これらの基準と適用方法を自社の状況に合わせてカスタマイズし、定期的に見直しを繰り返すことで、より適切な判断に近づけていきます。

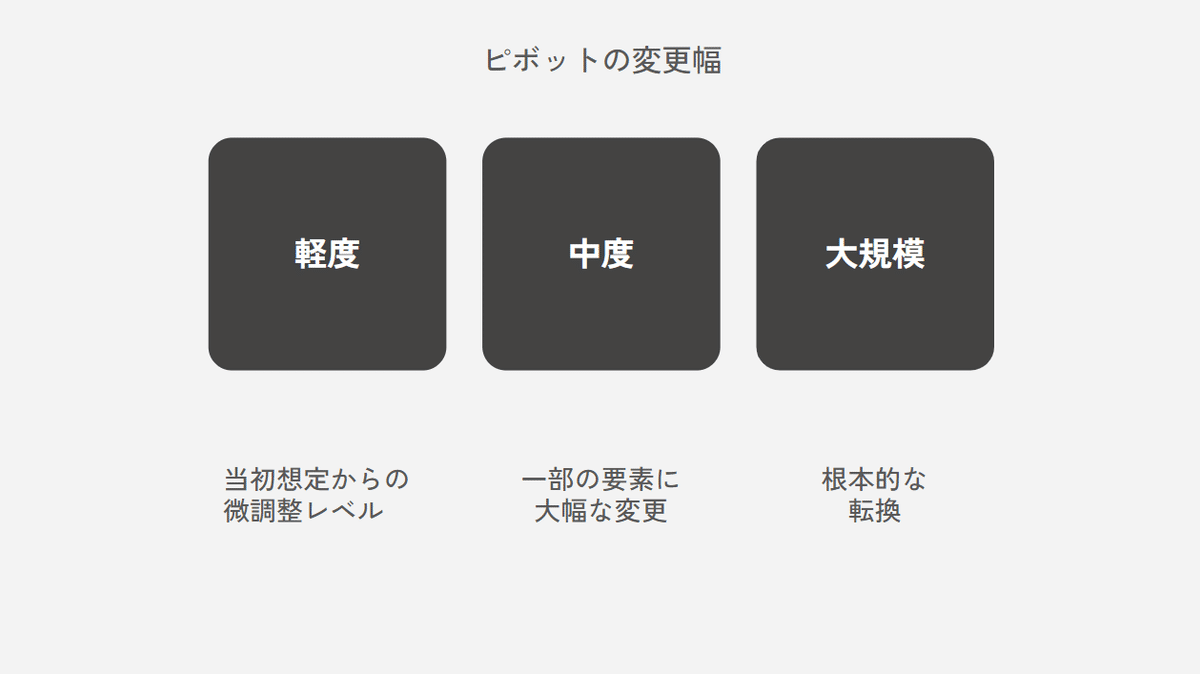

ピボットの変更幅、振れ幅はどこまで許容されるべきか?

ピボットを行う際、その変更幅をどこまで許容するかは意思決定者にとって悩ましい問題です。プロジェクトを推進する判断を行った際に材料とした、ターゲット顧客や課題、インパクトを感じた提供価値やユニークと感じたサービスが、ピボットによって跡形もないように変わってしまった場合、果たしてこれを認めてよいのか、という問いです。

しかし、この問いについては歴史が答えを持っており、結論から言えば、新規事業の目的や事情が許す限り「より有力な鉱脈が見つかったのであれば、認めるべき」ということになります。

軽度のピボットは、Dropboxが個人向けから法人向けサービスに拡大した例があり、中度のピボットは、PayPalがモバイル決済からオンライン決済プラットフォームへ転換した例にあてはまります。大規模にあっても、オンラインゲームを標榜していたSlackが、むしろそのためのクリエイターやエンジニアの連絡ツールの有用性を発見し、今に至る成功例があります。

いつピボットのサイクルを止め、撤退すべきか?

このように新規事業やスタートアップの世界では、ピボットを繰り返すことで成功に辿り着くケースも決して少なくありません。しかし、いつまでもピボットを続けることはできません。そこでピボットのサイクルを止め、撤退を検討すべきタイミングについて、日米の事例からはこのような構造が見えてきます。

例えば、3回連続でピボットを行っても顕著な改善が見られない場合、根本的な問題がある可能性が高いと言えます。また、残存資金が6ヶ月分を下回り、新たな資金調達の見込みがない場合も、撤退を真剣に検討する時期かもしれません。

与えられた期間とリソースの中で、わずかに見え隠れするPMFのきっかけをひたすら模索し、ピボットを繰り返す機会は先の通りできるだけ許容されるべきですが、それが尽き、結果として当初想定した市場機会が存在しなかったり、チームメンバーが疲弊しきってしまっていたり、また提供価値の根源になっていた、自社のコアコンピタンスから大きく乖離してしまっている状況が見て取れる場合、事業からの撤退やプロジェクトの中止を判断せざるを得ないところです。

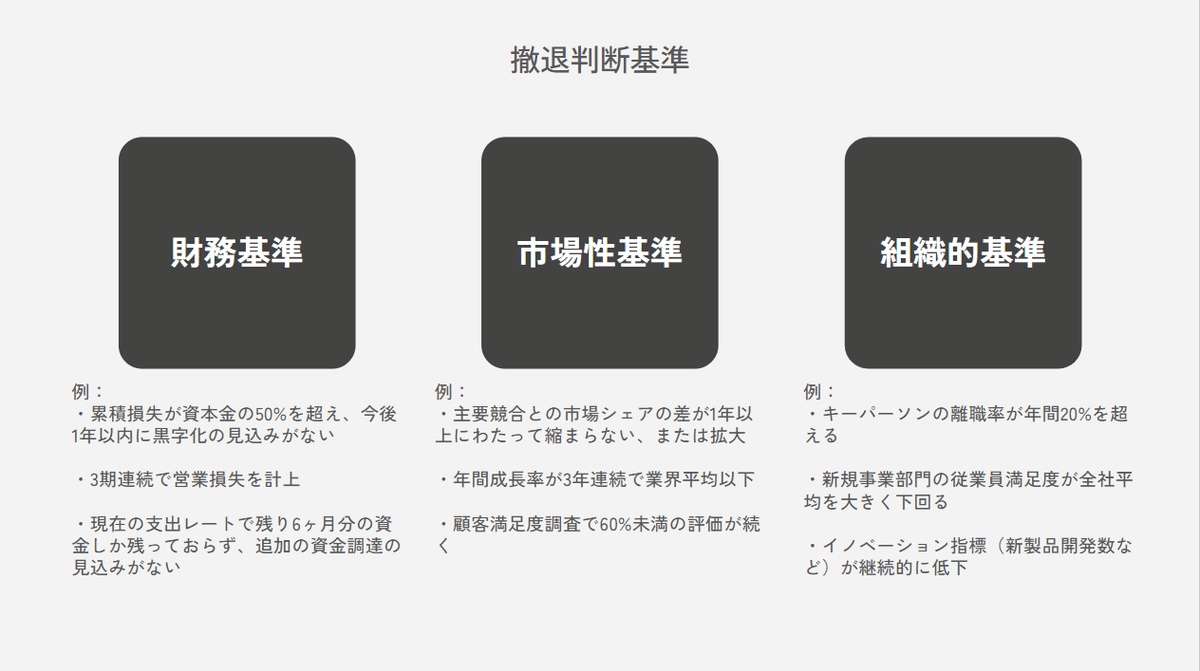

どのような基準で撤退を判断すべきか?

先の状況のような判断のタイミング、状況のほかに、よりブレのない撤退判断基準を置くとした場合に、事例からは大きく3つの基準があります。

これらの指標は、業界や企業の成長段階によって適宜調整する必要があります。また、単一の指標ではなく、複数の指標を組み合わせて総合的に判断することが重要です。

例えば、ソニーが2014年にVAIOブランドを売却し、PC事業から撤退した際は、財務的指標(継続的な赤字)と市場性指標(シェアの低下)の両方が撤退判断の根拠となりました。

一方で、これらの定量的指標だけでなく、定性的な要素も考慮する必要があります。市場の長期的トレンド、技術革新の可能性、他事業とのシナジー効果などは、数字だけでは捉えきれない重要な判断材料となります。

ピボット/撤退のイメージ

ここまでピボットと撤退基準とは何か?また、いつそれを意識すべきか、そしてどのような基準で判断を行うべきかについて、見てきました。ここまでのまとめを行ってみると、シンプルな構造に帰結してきます。

・ピボットを繰り返すことができる期間とリソース量

自己資本でない限り、リソースは有限です。アイデアに対して得たトライアル期間とリソースのなかで、PMFを模索し続けることが求められます。ただし、そのなかでPMFの可能性の高まりや、より良い機会を発見した場合は、それをもとに新たな期間とリソースを得るために、交渉を行い、出資の判断者は、これが妥当かどうかを再び判断します。

与えられた期間やリソースが尽きるか、もしくはプロジェクトを行うリーダーやチームの状態や能力が著しく悪化した場合は、ピボットのサイクルを止めるべき時といえます。

・ピボット幅

先例を見れば、成功した商品やサービスは当初の顧客や課題とは全く異なる状態でPMFしている例は数多く存在します。それゆえ、結論としてはピボット幅に制約は設けるべきではないというのが、答えになります。

ただし、特に企業内の新規事業のケースでは、新たに獲得したいポートフォリオや能力や、起点としたい技術やノウハウが予め決められていたりと、新規事業への期待や要件が規定されている場合がほとんどです。この場合は当然、その制約のなかでPMFを目指さなくてはなりません。

また一方で、仮説検証を積み上げ具合、フェーズによっても許容できる変更幅は変わってきます。不確実な要素と仮説が全体を占める初期の段階では、期間やリソースの残量も多く、また変更に対しての自由度も高くなりますが、フェーズが進むにつれて、そこまで積み上げてきた仮説検証結果の上に立つ限り、大きなピボットは困難になります。

しかし仮説検証の中で「別の大きな鉱脈となる機会を発見、認識した」となれば、再びピボットの機会と変更の許容度を得て、残された期間とリソースが許す限り、PMFをトライします。

撤退については、与えられた期間とリソースが尽きてしまった時のほか、仮説に対して思うような結果が出ずに、検証フェーズがなかなか進まない場合や、新たなピボット機会がどうにも見つからない場合、またピボットを繰り返してもPMFに到達できない場合に、判断が必要になります。

おわりに

新規事業の世界では、ピボットと撤退は避けて通れない重要な局面です。本記事では、日米の事例や最新の知見を基に、ピボットと撤退の判断基準やタイミングについて詳しく見てきました。

ここで重要なのは、ピボットも撤退も「失敗」ではなく、むしろ学習と成長のプロセスの一部だという認識です。成功する新規事業の多くが、幾度かのピボットを経験しています。また、適切なタイミングでの撤退判断は、企業全体の健全性を保つ上で不可欠です。

日本企業の課題として、しばしば「失敗を恐れる文化」が指摘されます。しかし、不確実性の高い新規事業領域では、試行錯誤こそが成功への近道となります。ピボットや撤退を前向きに捉え、そこから得られた学びを次の挑戦に活かす姿勢が重要です。

一方で、ピボットや撤退の判断は決して容易ではありません。本記事で紹介した判断基準やフレームワークは、あくまでも指針です。実際の判断には、市場環境や自社の状況、さらには経営者の直感など、多様な要素を総合的に考慮する必要があります。

新規事業の道のりは決して平坦ではありません。しかし、適切なピボットと撤退の判断力を磨くことで、困難を乗り越え、大きな成功をつかむことができるはずです。