【LINEコラム】日本一健康寿命が長い長野県に学ぶ!健康体を長く保つための『骨メンテナンス』のコツ-前編-

こんにちは。

働く人と企業の『在りたい姿』の実現をサポートして健康寿命を延ばすライフデザインファシリテーターの丹後友里です(@tanchan0630)。

いよいよ今日から本格的に5月が始まりましたね。

今回は最長で9連休となるGWですが、皆さんはどんな風に過ごされたでしょうか。私は今週から変わるコラム配信に向けて、その下準備で後半4日間はNotion漬けの日々だったのと、それ以外は中小企業診断士の資格勉強をして過ごしていました。

そんな大型連休明けは、ちょっと気を抜くと気持ちが急降下しやすい『5月病』になってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

新年度になってから新しい環境に移り、慣れない生活・手探りな職場関係など、気持ち的に崩れやすい時期にもなってきます。

そんな皆さんにご覧いただきたい動画をご紹介します。

『外を整えれば、内は自然と調ってくる』

当たり前にやることをちゃんとやる。

職場での仕事でも、普段の自宅の生活でも、『やるべきこと』ってありますよね?

面倒だからとか、忙しかったからとか、いろんな理由や事情でできていないことがあるかもしれませんが、それをやらなくていいということではありません。

「休み明けの仕事ダリィ~」と思う方は、まず『ダルくしてしまっている』要因を考えて、今週をスタートしませんか?

そんな『外整内調』精神を胸に今週のコラムは

【 健康体を手にするための食事と運動のコツ 】

について紹介していこうと思います。

すべての資本は、健康な身体と健全な精神から

心身の健康があればこそ、仕事に邁進でき、望むキャリアを歩もうと努力で気、自分が思う通りの生活が送れるようになると、私は考えています。

『長く生きられる』『人生100年時代』などの指標で着目されている平均寿命。しかし、残念なことに、実際の人生において『他人から支援を受けず自立した生活を送れる』寿命である健康寿命とは10年前後の乖離があります。

そんな乖離をものともしない県がありました。

そう、それが、

長野県

です。しかも驚きなのが……

全国の都道府県で比較した2019年のデータ。

【 男女ともに1位 】だということ

男性:平均寿命との乖離は【 +8.95歳 】

女性:平均寿命との乖離は【 +10.1歳 】

しかも何がすごいかって、男性に至っては【 平均寿命を上回っている 】という事態。つまり、人にお世話になる時間は最期のほんのわずかな時だけで、晩年の大半まで自分で生活できているということです。

そんな長野県民。普段からどんなことを心掛けて生活をしているのでしょうか?

■ 健康長寿の秘訣は『骨の強化』だった

長野県が進めてきた健康長寿対策は3つ。

①『骨密度検査』を受ける

②『強い骨』をつくるための食生活

③ 運動内容は『骨密度UP』を中心に

なぜ骨なのか?

健康の分野においては生活習慣病を始めとしたいろんな疾病・外傷がある中であえて骨に着目した理由はこちら。

骨折・転倒、関節疾患を合わせると2割近くになる。

いずれも骨粗しょう症に深く関連する要因だ。

(厚生労働省「国民生活基礎調査」〔2019年〕を基に作成)

ということで、まずは『介護を少なくする(=自立した生活を送れるようにする)』という点に着目した上で『骨粗しょう症』関連の対策を取り始めたのだといいます。

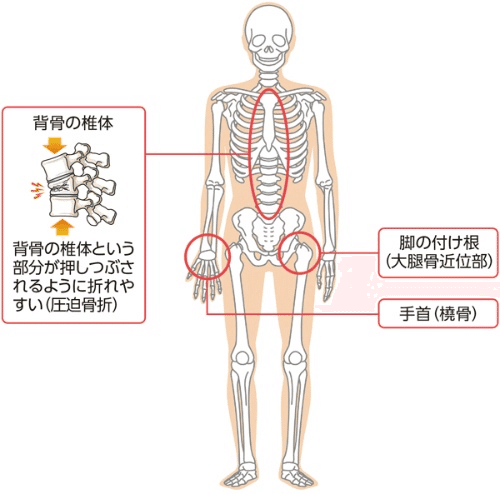

では具体的に骨粗しょう症(骨密度が低い=骨がスカスカ)になるとどこがどうなるのか?

どんな印象を覚えましたか?

『骨』と聞くと手足の骨を思い浮かべやすいかもしれませんが、実際それらよりも、この図示されている部分は『日常生活を送る』上でかなり重要な役割(歩く・立つ&座る・物を掴むなど)を担っている関節です。

特に高齢者になると、

冬道で転んだ際に手をついて手首の骨を折る『コーレス骨折(橈骨遠位端骨折)』は珍しくないですし、

股関節の根元にある太ももの骨(大腿骨)を折ってしまうと寝た切り確定(立って歩くために必要な関節の機能を保てない)になりますし、

背骨に至っては特に何もしなくても『自分の体重(姿勢が悪い状態が長期間続くと体重が強くかかりすぎ)』で圧迫骨折を起こしたりと、知らないところで『なかなか完治しない腰の痛み』を作ってしまう

ことになります。

今は高齢者にスポットを当てた話をしていますが、『骨粗しょう症・骨密度の低下』は最近だと20~40代と若い人にも起こっています。

その理由が、この数年コロナによる自宅待機期間が長かったこと。

後述しますが骨の強度を保つために実は『外出』に関連する『あること』が大きな要因になります。もちろんそれ以外でコロナ禍以前からある『若い人ならでは』の食生活の乱れや運動不足などの基礎的状態の問題もありますが、コロナ禍になってからは拍車がかかっていると考えられています。

では、それらを防ぐためには何から始めたらいいのか。

■ 強化対策①:骨密度検査

長野県でも最初に行ったのはこの骨密度検査。骨密度検査では

◎ 骨密度(カルシウム量)が何g/cm3であるか

◎ 同じ年齢の平均骨密度と比較し、何%に相当するか

◎ 若年成人の平均骨密度(YAM、*4)と比較し、何%に相当するか

がわかり、骨粗しょう症と診断されるのは

◎ 骨密度が【 YAMの70%以下 】

◎ 背骨または脚の付け根の骨の脆弱性骨折がある

などが挙げられます。

骨密度検査は通常の健康診断の項目に含まれていないため、一度も受けたことがない人がほとんどだとか(確かに私も正式な検査は受けたことないかも……)。

ですので、機会があれば骨密度検査も行ってみることがまず大事かと思います。

■ 強化対策②:『骨の栄養』になるものを食べる

骨を強くする3大栄養素は

も併せてバランス良く摂取しよう

まず誰もがイメージしやすい『カルシウム』について。

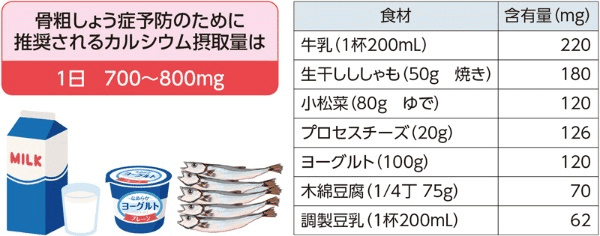

日本骨粗鬆症学会ではカルシウムの摂取量を1日700~800mg推奨しているそうです。これ、実際にどのくらいかというと……

とこんな感じです。……どんな印象を感じたでしょうか?

私は子供の骨折の常習犯で(と言っても2回だけですけど)、特に脚の骨を折って入院していた時は

◎ 飲み物は基本的に牛乳

◎ おやつはヨーグルトか小魚かチーズ

と子供心なりに『骨=カルシウム』の理論でよくカルシウムが多いものを食べていました(おかげで骨の修復が段違いに早く、完治まで2年かかるケガを3ヶ月で完治させ、後遺症もなく現在まで過ごしています)。

しかし、カルシウムはただ取ればいいわけではありません。

カルシウムを効率よく摂取するために必要なのが、『ビタミンD』です。

ビタミンDは腸からのカルシウム吸収を促し、骨の形成を助ける栄養素。「ビタミンDは体内のカルシウムを骨に持っていくような役割を果たしています。

ビタミンDが豊富に含まれている食材ってどんなものがあると思いますか?

こちらを見ていただくとわかる通り、比較的『お魚』に多い印象がありますね。

「日本人の多くはビタミンD不足だと言われていて、若い人から高齢者まで、特に女性はほとんどの人が不足しています。あるデータによれば、男女ともに8割以上の人はビタミンD不足だと言います」

こう話されるのは、信州大学医学部運動機能学教室(整形外科)特任教授で、飯田病院 整形外科部長・人工関節センター長の中村幸男先生です。

ビタミンDは体内で合成できる栄養素ではなく、基本的に食べ物で摂取するか、日光を浴びてつくるかの方法しかありません。先述した

骨の強度を保つために

実は『外出』に関連するあることが重要

と言ったのは『日光を浴びる』ことでした。

皮膚が紫外線に当たると体内でビタミンDがつくられるため、私が脚のケガを3ヶ月で治せた要因もここにありました。

私は入院当初からずっと、『日中はよく病院の中庭に行って過ごしていた』んです(移動は当然車いすでしたが自分で漕いでどこにでも行っていました)。中庭で本を読んだり、同じく入院している子供と一緒に外で遊んだりおしゃべりしたり、小一時間は外に出ていました。

主治医の先生も、私自身も、毎週撮るレントゲンに写るの骨の成長速度が凄まじくてよく笑っていたのも懐かしい思い出です。

ですが、世の女性たちはこうも行きません。なぜなら彼女たちは日頃からあることを行っていますよね。

それが『日焼け対策』です。

日傘や帽子、日焼け止めクリーム、アームカバーなどで行う徹底的な日焼け対策が、却ってビタミンD不足・非生産を招き、カルシウムの吸収が非効率になって最終的に骨を弱らせてしまうことにつながるからです。

しかもビタミンDは骨だけでなく、たんぱく質と並んで筋肉を作るのにも重要な栄養素になります。中村先生も

「日焼けをしたくない人は、1日15~20分程度、手のひらだけでも日に当たる時間を作ってください。それでもビタミンD の体内量を増やす効果があります」

と仰っています。

また、日に当たるのは『セロトニン』という幸福ホルモンの分泌活性化にもつながります。

家に引き籠りがちな方は窓際で日向ぼっこするだけでもいいので、『日光に当たる』時間を積極的に増やして身も心も整えてみてくださいね。

と、ここまでつらつら書いてきたのですが、まだまだ長野県民の健康長寿な秘訣は続くようなので、今回はこの辺りで一旦一区切りにさせていただこうと思います。

GW明けでどうしても休みボケになっていると感じたら、まずは食べているものを確認して『普段食べないもの』を食べてみたり、普段していないことをあえてしてみたりと、いつもと違うことをちょっとだけやってみると、自分の調子の悪さの原因に気づくことができるかもしれません。

最後までお読みくださりありがとうございました!

今日のコラムが少しでもお役に立てできましたら幸いです。

次回のコラム配信は【 5/22 (月) 】となります。

今週も体調管理に気をつけて良い1週間をお過ごしください!

【 参考記事はこちら 】

■ おまけ情報

🌟SNSでの交流も大歓迎です!

🌟お仕事情報はこちら!

🌟配信済みコラムや登録者限定イベントはLINEで公開中!