ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)から受注を獲得する秘訣は〇〇にあり

こんにちは!

タナカ企画の田中です。

昨今、B2B営業では「ABM」と呼ばれるマーケティング手法を耳にすることが多くなりました。

こちらはターゲットとした企業からの売上の最大化を狙う手法となります。

今回は「B2B営業がうまくいかない」「もっと売上を上げたい」という営業マンの皆様のお悩みを解決するために、ABMについて解説させていただきます。

ABMの導入には下記のメリットがあります。

高い収益の安定した実現

投資の最適化

双方のビジネスの発展

具体的なアプローチと評価

本記事は5分程度で読み終わりますが、B2B営業で売上をあげるためのヒントを詰め込んでみました。

ぜひ最後まで読了いただければ嬉しいです。

ABMとは? 通常のテレアポと違う点を図を用いて解説

まずABM(アカウントベースドマーケティング)について解説させていただきます。

ABMのAは「アカウント」を指しています。

「アカウント営業」とはまとまった取引規模を持つ顧客の方を重点的に対応する営業方法です。

これは、顧客の事業と課題を将来まで含めて共有、理解して顧客の事業に貢献することが目的です。

昨今、顧客のニーズは商品の購入にとどまらず、課題の解決といった内容に移っています。

ABMとは自社の製品をサービスのターゲットを明確に定義し、自社にとって重要度の高い見込み客・既存顧客を選定します。

その上で企業(アカウント)に対して全社をあげて経営層から担当者員までが組織的・戦略的にマーケティングを行う手法です。

ABMについて説明をさせていただいたところで、テレアポとの違いを図を用いて解説させていただきます。

ABMとテレアポとの違いは下記の通りです。

「目的」の違い

「リードタイム」の違い

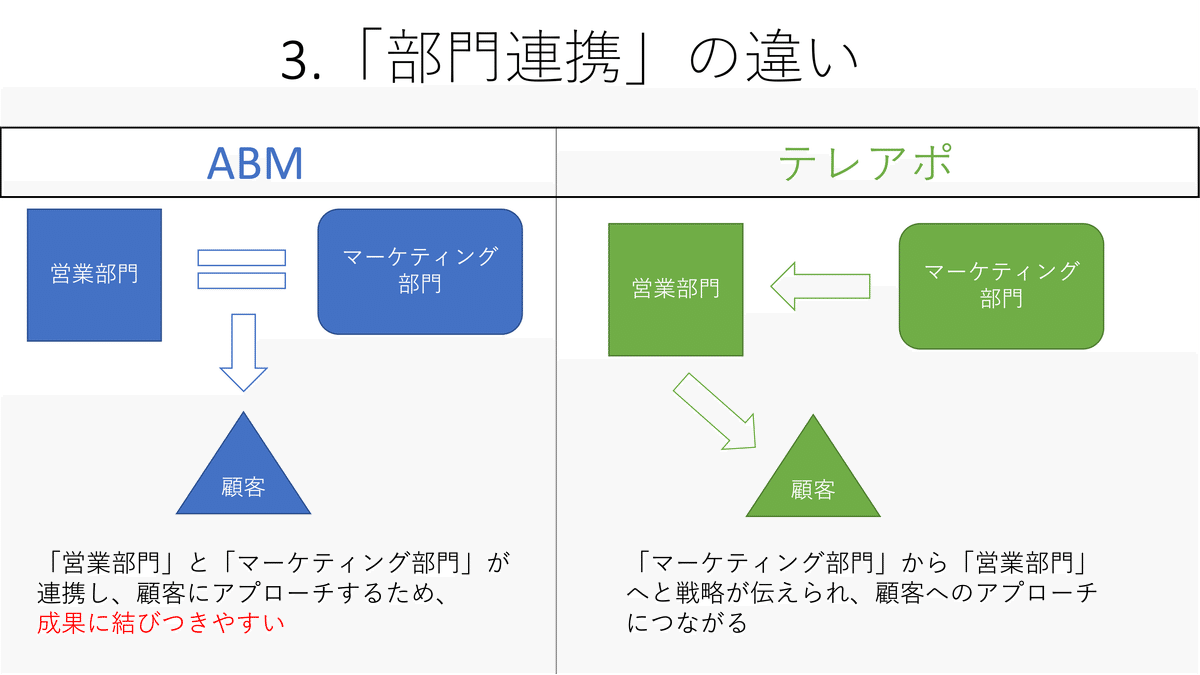

「部門連携」の違い

それぞれ図を用いて解説させていただきます。

1.「目的」の違い

ABMとテレアポは「目的」に違いがあります。

ABMの目的は「売上最大化」

テレアポの目的は「案件獲得」

と、なります。

顧客の課題解決を主眼にすることで、売上の最大化を図ることがABMの特徴ですね。

2.「リードタイム」の違い

ABMとテレアポは「リードタイム」にも違いがあります。

ABMのリードタイムは「比較的長い」

テレアポのリードタイムは「短い」

と、なります。

ABMは上の図の通り顧客との繰り返し、信頼関係を構築します。

単発の営業になりがちなテレアポと比べるとリードタイムは比較的に長くなる傾向があります。

3.「部門連携」の違い

ABMは営業のアカウントマネジメントが中心となり、マーケティング部門やシステム部門、コール部隊などが全社的に支援するという働きを見せます。

つまり、「部門連携」において従来のテレアポと違いがあります。

ABMはマーケティング部門と営業部門が一体化することで結果に結びつきやすい

営業部門やコールセンターが独立して行う場合が多くなります。

ABMが必要となる背景

では、ABMはどのように必要となったのでしょうか。

ABMは2010年代にMA(マーケティングオートメーション)ツール市場が右上がりの中、必要性が問われるようになりました。

これまでのB2Bビジネスにおいて主流であったリード(個人)をターゲットにした仕組みが不向きであるという気づきがあったのです。

メールアドレスをキーに個人を管理するのではなく、B2Bの意思決定の特徴に従い、チームで複数人が関与する動きを企業のレベルで管理すべきと考えたのです。

また、B2Bビジネスの特徴として、頻度の高い入退職や移動があります。

個人を追い求める場合、お客様の変化に気付けず、企業間の関係性の意地が難しくなる可能性があります。

これでは目先の利益だけを追い求める企業体質となり、長期的な利益を生み出すことが困難になります。

併せて、従来のリードビジネスにおいて、データの収集に重きを置いた戦略が行われていました。

これは、無価値なデータへの投資を積み重ね、ビジネスにデータ活用ができないという状況を招いていました。

たくさんの見込顧客にリーチすることはマーケティングにおいて重要ですが、お客様の情報をいただく局面では、無作為ではなく、ターゲッティングをした情報収集が必要だったのです。

ABMはターゲット企業を選定し、セグメンテーションすることから始まります。

各部門が管理する企業情報を同一にし、連携を容易にする必要があったこともABMの必要性が高まった背景にありました。

ABMでの受注率、アポ率

受注率とアポ率は下記のような定義となります。

受注率:案件化した案件の中から契約に至った割合

アポ率:アプローチした見込み顧客に対してアポにつながった割合

しかし、近年では電話がつながりにくくなり、見込み顧客の獲得も難しい状況が続いています。

またKPIにおいても追い求める対象が異なるため、マーケティングや営業それぞれの部門の活動に無駄が生じてしまう問題点がありました。

マーケティング部門が創出した「リード」を営業部門に渡します。

営業部門は「商談の獲得やアポ率の向上」を目的としているので、これらに見合わないリードは活用されないという事象がよく生じていたのです。

これをターゲット企業を選定し、部門連携に落とし込むことで解決するのがABMです。

マーケティング部門は「ターゲット企業」からのリード数

IS(インサイドセールス)は「ターゲット企業」からの商談獲得企業数

となります。

ABM導入により、各部門のKPIの相違によって発生していた無駄を効率化することによって、最終的にアポ率や受注率の向上を図ることができます。

ABMでのリスト作成は導入事例の横展開がおすすめ

ABMの成功には部門連携を可能にするリストの作成が必要になります。

リストは下記のようなデータを集約したものになります。

企業名(法人名)

住所(法人登記住所)

業種/業態

資本金

従業員数

売上高

などですね。

ABMにおいてのリスト作成はセグメンテーションをおこない、ターゲット企業を絞ることが求められます。

B2Bにおけるセグメンテーションのポイントは、ABMとして関係を継続したいお客様の条件を定義することです。

これについては、実際に自社商品を導入した事例を横展開することがおすすめとなります。

自社商品を導入した顧客と同じ課題を同業他社も抱えている可能性が高いですよね。

ですので、こちらのデータを活用し、セグメントを分析することにより自社が受注を獲得しやすい企業のリスト作成に貢献します。

また、B2Bの対象顧客も同業他社の動向を気にしているケースが多いです。

導入事例を積極的に活用することで、受注率の高いリストの作成を行いましょう。

ABMの成功には、ISだけでなく、マーケ、FSとの連携が必要不可欠

ABMは上述しましたが、部門連携が成立して初めて大きな効果をもたらします。

近年、見込み顧客の対応をIS(インサイドセールス)が行い、コミュニケーションを通じ課題に対する解決策を示すことで、ナーチャリングを行う手法が注目されています。

しかし、ISだけでは限界があります。

マーケティング部門はIS担当部署がナーチャリングをしやすい見込み顧客を選定する必要があります。

また、ISから習熟した見込み顧客を引き継ぐFS(フィールドセールス)部隊はターゲット顧客の課題をしっかりと認識し、クロージングする必要があります。

ABMはターゲット企業の選定から始まります。

ターゲット企業の課題解決を行い売上を最大化するためには、マーケティング部門、IS部門、FS部門がその趣旨を理解し、連携した取組が必要不可欠なのです。

そのためには、上述したリストの共有などデータの連携が求められます。

受注からの逆算でフロー設計を

最後になりますが、ABMとは顧客の課題解決をすること(受注を獲得すること)というゴールからの逆算で設計をしていくものになります。

ABMを活用し関係を継続したい対象はどのような企業なのかをよく考え、フローの設計をする必要があります。

自社が解決できる課題とは何なのか、また対象はどのような企業なのかを徹底して定義しましょう。

課題解決(受注)をする企業を定義する

ターゲット企業のセグメンテーションを行いリストを作成

マーケティング部門が見込み顧客を選定

ISが見込み顧客に対しナーチャリングを行う

FSがクロージングを行い受注を獲得する

このような流れとなりますが、当然各部門の連携が必要となります。

繰り返しになりますが、ABMにおいて受注からの逆算が重要となります。

部門間の連携を深めながら、逆算してフロー設計を行いましょう。

まとめ

今回は企業の売上を最大化する「ABM」について解説を行いました。

B2B営業に問題意識がある企業は「部門の連携不足」に問題があるケースが多いです。

ターゲット企業を選定し、共有するABMを導入することで貴社のB2B営業の精度を高めることができます。

また、対象顧客の課題を解決することで、相手にとっても有益なサービスの提供につながります。

繰り返しになりますが、ABMの目的は売上の最大化です。

さまざまな企業がありますが、「売上を最大化したい」という悩みは共通ですよね。

ぜひ1つの手法としてABMの利用を検討してみてください。

本記事が皆さまの課題解決につながることを願っております。

それでは、本記事を読了いただきありがとうございました。

宣伝

タナカ企画では、ベンチャー企業や新規事業に特化した営業支援を行なっております!ご興味ございましたら、まずはお気軽にご相談いただければ、と思います。

下記シチュエーションのB2B企業様よりご相談いただくことが多いです。

・今の施策が天井かセカンドオピニオンが欲しい

・受注から逆算した設計造りをしたい

・属人化しないワンチームの営業体制を構築したい

・インサイドセールスチームの立ち上げをプロデュースして欲しい

・自社のバケツの穴を探して欲しい

・営業人材にコストを割けない

・機械的な動きでは解決できない事案がある

もしよろしければ、

ツイッターフォローよろしくお願いいたします!

DMでもご相談お待ちしております!

【問い合わせ先】

HP:https://www.kikakutanaka.com

Mail:info@kikakutanaka.com

X:@tanakakikaku_