テレビ壁掛け② 壁の構造を知って補強を考える

固定する相手の壁の強度が足りないと

大きな事故につながるかもしれないので、

まずは壁の構造について調べてみました。

石膏ボードは弱い素材

一般住宅の室内壁でよく使われるのは、

石膏(せっこう)ボード(プラスターボード・PB)という板で、

壁でよく使われる厚さは12.5mm(マンションでは9.5mmも)

軽くて加工もしやすく安いのでこれが定番です。

新築でもリフォームでも、

特別なオーダーをしていなければこの材料が使われます。

壁に画鋲を刺して抜いたときに白い粉がついてくれば

おそらく石膏ボードです。

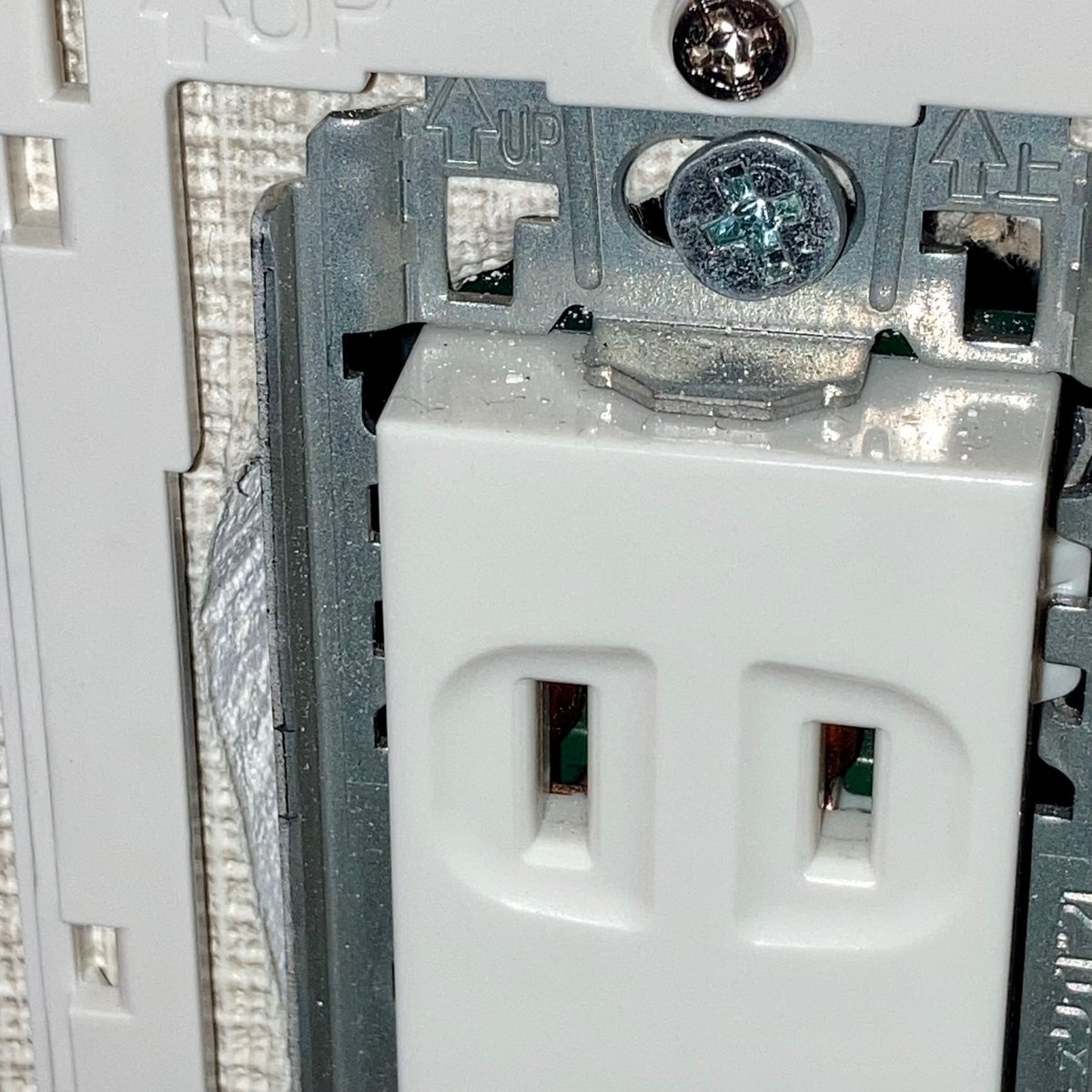

壁コンセントのカバープレートを外すと

すき間から壁の素材が見えますけど、

(安全のために、作業前にブレーカーを落としておく)

壁に開いている穴から白い断面が見えて、

周囲に白い粉末が付着しているのが、石膏ボード壁の特徴です。

画像では分かりにくいですが周囲に白い粉も

人や家具が乗っかる床と違って壁や天井は、

石膏ボードのような安価でもろい材料で施工されるのがふつう。

思春期男子がキレ散らかした勢いでぶん殴れば

割とかんたんに穴があく程度の強度しかありません。

ちょっとした物掛けや棚をつけるのですら、

石膏ボードにネジで固定したのでは

重みで抜けて落下することもあるくらいです。

重量のあるテレビを、

前提知識なしに石膏ボードの壁に固定すると、

(たとえ一瞬うまくいったように見えたとしても)

落下する恐れあり。すごく危険です。

大量のホッチキスで石膏ボードに固定することで荷重を分散させて、

かつ壁紙をあまり傷つけることなく

石膏ボードにテレビを掛けられることをうたっている金具もある。

”硬質石膏ボード”という建材もあって、

商品によっては耐火構造壁としても使われる丈夫なボード。

これはまた特徴が若干異なる。

壁掛けできるかどうか?は壁の構造による

石膏ボード自体には強度がないので、

壁掛けテレビは石膏ボードのさらに向こう側にある構造体に固定します。

壁紙が貼ってあるようなごく一般的な住宅の室内壁は、

たいてい以下のどれかの構造に当てはまります。

石膏ボード+木下地

:木造家屋はほぼこれ石膏ボード+LGS下地(軽量鉄骨下地・軽天下地)

:アパート・マンションなどはこっち石膏ボード+GL工法(石膏ボード直貼り工法)

:コンクリート壁に石膏ボードが接着剤で貼ってあるクロス直貼り工法

:コンクリート壁に壁紙が直接貼ってある

(タワマンでは重量を減らすためにこれら以外の工法のこともあるそう)

なかでも大半は、

木か金属の下地が入った二重壁構造である上2つのどちらかです。

下の2つはテレビの壁掛けをするにはハードルが高くなります。

■GL工法

コンクリート壁の一面に

15-30cm間隔で「接着剤ダンゴ」を貼り付けて、

構造壁から少し浮かせて石膏ボードを貼る方法。

下地を組む必要がないので、コスト・工期の面で有利。

ただ、石膏ボードにも「接着剤ダンゴ」にも強度はないので、

この壁にそのままテレビをかけるのは困難です。

■クロス直貼り

壁紙を剥がすとすぐにコンクリート壁という状態。

下地を組んで二重壁にすると間の空間で太鼓のように音が響いて

隣家に伝わりやすくなる、という理由で、

マンションの隣との間の壁(戸境壁)でみられることがあります。

かなり丈夫なので、テレビの壁掛けくらいではびくともしません。

マンションでは、共有部分にあたる建物の構造体自体に穴を開けるには

管理組合の承認が必要で、実質ほぼ不可能なようです。

所有物件であっても、

コンクリートに穴を開ける工事が必要でDIYは難しいようです。

石膏ボードの下にある骨組み~下地

石膏ボードを固定するための壁の骨組みが下地。

住宅でいえば外壁の手前、

マンションでいえばコンクリート壁の手前、

または隣の部屋の石膏ボードとの間に下地が組まれます。

一定間隔で縦方向の下地を立てて壁の骨組みを作ったところに、

石膏ボードをネジで張り付けると、

ボードの裏に空間がある壁が出来上がります。

(この空間に断熱材を入れたり電線類を通します。)

この縦の柱が、間柱(まばしら)とかスタッドと呼ばれます。

テレビ壁掛けの情報を検索すると、この「縦の柱」のことが、

下地/柱/間柱/LGS/軽天/スタッドなどいろいろな表現で呼ばれているので、

前提知識がないまま読んでると混乱しやすい原因です。

(以後、下地と呼びます)

通常、下地は303mm間隔または455mm間隔で立てられています。

建築分野では1尺相当(303mm)を基準とする習慣が残っているので、

303mm、455mm(1.5尺相当)、

910mm(3尺相当), 1820mm(6尺相当)

といった数字がよく出てきて、

建築材料の大きさもこれが基準となっているものが多いです。

石膏ボードで多用されるのは、

910x1820(3尺×6尺相当)のサイズで、

下地4本(下地間隔303mmの場合)にまたがって固定する。

昔々から使われている「尺」単位から、

メートル単位への切り替えには政府も相当苦労したようで、

公的な取引で「尺」を使うことや尺単位のついたメジャーを作ることは

なんと犯罪として扱われます。

しかし、有名人による運動もあって、

現在は尺相当目盛がついたメジャーが(事実上)解禁されている状態です。

木材やLGSでできた下地には、

もろい石膏ボードとは違ってある程度強度があり、

しかも、木造住宅の床・柱・梁や、コンクリートのような建物の構造部分に

ガッチリ固定されています。

テレビのような重さのあるものは、

石膏ボードを貫いて下地までネジを打ち込んで固定したいわけです。

ネジが打てる下地はどこに?~下地探し

下地にネジを打ち込みたいけれど。

すでに出来上がっている壁は、

内装職人さんが、石膏ボードを下地にネジで固定して、

その上から凹凸を埋めるための樹脂(パテ)を塗って、

さらにその上に壁紙(クロス)を張り付けてあります。

この状態になると何の目印もないので

下地の位置は一目で見ただけではわかりません。

たとえば、以下のような方法で下地の位置の見当をつけることができる。

① 壁を叩く

”コンコン”と壁をノックしながら、

数センチずつ水平方向にずらしていくと、

下地の部分だけ音の響きが違うはず。

原始的な方法ですが、

下地の間隔やおおまかな位置はこれで十分わかります。

② 磁石

強めの磁石を壁にあててみて引き寄せられるところには

石膏ボードを下地に固定しているネジだったり、

下地の鉄骨そのものだったり、

何かしら下地に関連した金属がある証拠。

磁石が反応する位置に

マスキングテープなどでしるしをつけていけば、

下地の配置がわかってきます。

③ 針

壁紙の上から石膏ボードに針を刺してみて、

石膏ボードの厚み分=10-13mm程度で

コツンと硬いものにぶつかる場所には下地があると判断できます。

”ノック”や磁石よりも、かなり正確に下地の位置がわかります。

ただし、小さいとはいえ壁に穴をあけてしまうデメリットと、

壁裏に電流がながれている電線があると感電の恐れがあるので、

他の方法である程度見当をつけたうえで使うなど、注意も必要。

↓さらに磁石もついた2役の商品も。

④ 下地センサー

安全性と正確さ、しかも傷もつけない、

というバランスがとれているのが下地センサー。

磁気じゃなくて、

壁裏の密度の高い低い(静電容量をみてる)をみているので、

木下地、LGS下地どちらも検出できます。

電気が流れている電線の位置を検知できる機種もあります。

丈夫な壁を作る~壁の補強

壁掛け用の金具は下地にネジで固定する、

というのが強度的に大切な条件なので、

壁掛け金具を取り付けることができる位置が、

下地の位置に左右されることがあります。

石膏ボードよりも丈夫な合板で壁を補強すれば、

下地を気にせず、金具の設置位置の自由度が上がります。

また、テレビの重さをより広い範囲の下地に分散させられます。

補強にはたとえば次のような方法があります。

① 石膏ボードの上から補強する

金具より大きくて複数の下地にまたげるような合板を、

壁紙の上からあてて下地までネジを打ち込む方法です。

「簡易補強」ともいわれるほどで、

それほど大掛かりな工事にはならず、DIYでもやりやすい方法。

合板の厚みの分、壁から出っ張ってしまうのがマイナス点です。

② 石膏ボードを同じ厚みの合板に置き換える

「壁掛けのための壁の補強」というと普通はコレです。

補強したい範囲を石膏ボードの代わりに、

同じ厚み・同じ大きさの合板と置き換えて下地に固定する方法。

補強した範囲ならどこへでも取り付けできるので自由度は高いです。

既存の壁で補強するとなると

クロスを剥がす

→石膏ボードを切って取り外す

→合板を同じ大きさに切って嵌める

→ねじ部分や壁材の隙間をパテ塗りして平面にならす

→クロスを貼り直す

という複数の工程を踏むので、

いろんな職人さんが入りなかなか本格的なリフォーム工事になります。

石膏ボードの裏で下地の間を埋めるように合板を取り付ける方法もあります

新築のときならば、

標準仕様の石膏ボードを合板に変更しても大した差額じゃないようなので、

テレビ以外にも吊戸棚など壁付け家具を付ける可能性があるところは

補強しておくと良いようです。

あとから工事すると巾木が邪魔で難しいのですが、

補強合板を床から立ち上げれば、

荷重が下地材だけでなく床にも分散されるので、

強度面でもより安心できます。

③ ”ジャストップ工法”

石膏ボードを特殊な補強板で裏打ちする方法。

壁紙を一部剥がして石膏ボードにコンパクトな穴を開け、

そこからボード裏に特殊な補強板を差し込んでネジ固定する。

空けた穴をふさいで壁紙を戻したら完成。

②の方法と比べて短時間(数時間)で施工でき、コストも少なくすむそう。

下地のない場所で壁を補強できますが、

ただ、補強できるのは最小限の範囲だけなので、

補強工事後に設置の自由度が広がるわけではありません。

また、特許を取っている工法なので、

どこの工務店・電気工事店でもやってもらえるわけではありません。

壁掛けできない場合は~ふかし壁

マンションの構造部分なので穴を開けられない

賃貸物件なので穴を開けられない

コンクリート壁だったり、断熱材で壁裏に空間がなかったりして、

壁裏に配線のための空間がほしい

といったケースに対して、

本来の壁の手前に新しい壁を作る方法があって、

「壁をふかす」「ふかし壁」といった表現をします。

賃貸物件でも、

”ディアウォール”という突っ張りパーツを使って、

太い角材(ツーバイフォー材)を、

床と天井に突っ張ってDIYで壁を作っている方もいらっしゃいます。

(2020-03-24に投稿した記事の移転・再投稿です)