美人後ろ姿の画家・岡田三郎助が気になる

岡田三郎助という画家が気になった。

先日行った展覧会で、1枚だけ飾られていた岡田三郎助の絵。

それがなんだか心に残った。

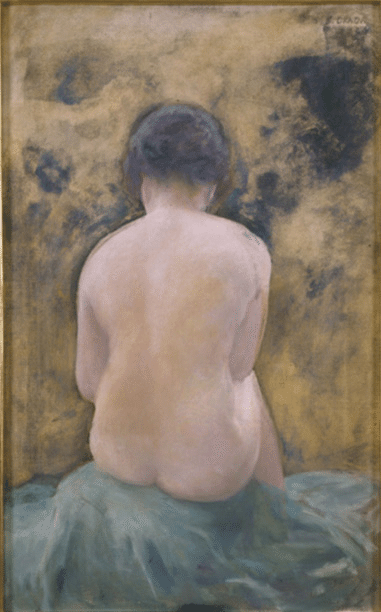

「裸婦」1926年

この絵、遠目にはすごいリアルな裸婦像に見えた。

でも近づいてみると肩のラインなんかかすれていて思いっきり絵。

しかし2・3歩後ずさりすると、またリアルになる!

そんな感じでリアルっぽさと絵っぽさを行ったり来たりして鑑賞を楽しんだ。

あとなにより背景。いいよなぁ~!

「たちのぼる」という表現が一番しっくりくる。

女性から醸される独特のオーラが黄金のもやになっているようで、凄みがあった!

雰囲気にのまれそうになりました。

展覧会で岡田三郎助は、東京美術学校(現・東京藝大)の西洋画の教授として紹介されていた。

新しい「昭和」の時代に羽ばたいていく若者の師だったそうだ。

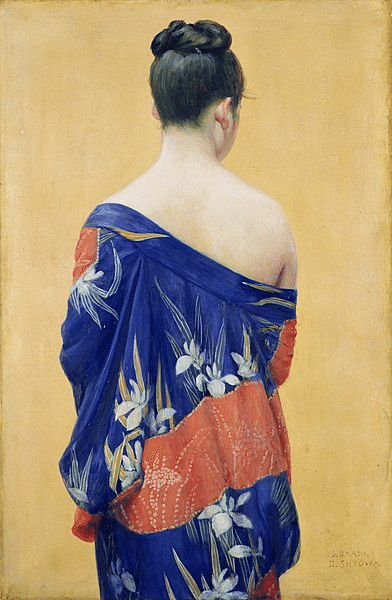

これが教授時代の代表作。ポーラ美術館にあるそうなのでいつか見たいな。

「あやめの衣」1927年

はぁ……えげつね~!!

こんな絵描く先生、かっこよすぎるだろ。

個人的にだけどこの絵の面白いところは、最初はつるんとしたうなじ、もしくは目のさめるような青色の着物に目が行くんだけど、じっと見てると最終的に「耳が主役?!」って思えてくるところ。笑

耳だけが意思を持って浮かんでいるような、語りかけてくるような気がしてくる。

ほんとに岡田さん、「女性の後ろ姿」のエキスパートですね。

1853年にペリーがやってきてから、西洋と渡り合わざるをえなくなった日本。

政府は「西洋の文化を取り入れて国力アップさせよう!」と外国人の講師を取りそろえて美術学校をつくったかと思えば、「やっぱり西洋文化を学ぶより、日本文化を世界に広めよう」と方針転換したりした。

つまり「西洋画に対する日本のスタンス」が19世紀後半はブレブレだった。

そんなあやふやな時代に西洋画を選んで、結果を出して生き抜いてきた画家が岡田三郎助なんだなぁと思うと、しみじみ…。

学ぶ・習得するにとどまらず、後進にも伝えようとするところがこの時代の人々のかっこよさ。

好きな画家や作品が増えるたびに、美術館に行く楽しみが増える。

岡田さんを探したくなっちゃう。

「いい!」って思ったものは、これからもnoteに記録を残していこうと思う。

▼岡田三郎助「裸婦」に出逢った展覧会のnote