コンゴ近現代史(後編)――地獄のコンゴ戦争

ベルギーから独立したコンゴは、中央政府の主導権争いと部族間抗争が内戦に発展します。そればかりか、東部が分裂しカタンガ共和国を名乗るなど、国家分裂の危機を迎えました。

国連を始めとした国際社会の介入でなんとか内戦は終結しますが、相変わらず不安定な状態が続きます。

今回は、再度の国家分裂の危機を迎えたコンゴを救うべくクーデターを起こした軍人モブツが、独裁者となって独自の改革を進めていく様を見ていきます。

再度の分列の危機は、抗争に敗れたルムンバ派残党がゲリラとなって革命を目指した「シンバの反乱」が引き金となります。

10. シンバの反乱

1963年1月にチョンベのカタンガ分離の目論見が失敗に終わったことで、コンゴ動乱は終結し再びコンゴは統一されましたが、内乱によってインフラは破壊されつくし、経済はどん底状態でした。

そんな中、ルムンバ派残党が中心となって貧困農民を糾合し、ソ連や中国の支援も取り付けた上で左派ゲリラ活動が展開されました。

彼らの目的は「コンゴを再び独立させること」で、北東部を中心にスタンレーヴィル、キンドゥ、アルベールヴィルなどの主要都市を「解放」していきました。

左派ゲリラ兵士たちは自分たちのことを「シンバ(ライオン)」と呼び、シンバの兵士たちは入会に際し儀式を受けました。それは胸部と前額部に切り込みを入れ、「ルムンバの水」と呼ばれる魔法の水をかけると無敵になり銃弾も跳ね返す、というもの。

とうとう9月中旬には反政府勢力の頭領クリストファー・グベニエによって「人民革命政府」の樹立が宣言されました。

再度の分裂の危機を迎え、アドウラ政権はより中央集権的な憲法を定めたり、国名を「コンゴ民主共和国」に改めるなどの改革を進めますが、中央政府内部の対立も高まっていきました。

そこでアドウラはスペインに亡命していたチョンベに帰国を要請。

コンゴ動乱でカタンガ分離を企んでコンゴ政府に弓を引いた張本人が、なんとコンゴ政府のトップに就任することになってしまいました。

復帰したチョンベは左派ゲリラ勢力(ルムンバ派残党)を除く勢力と挙国一致内閣を組閣し、コンゴ軍の立て直しや反転攻勢の陣頭指揮を執りました。

加えて、アメリカ軍とベルギー軍がグベニエが占領するスタンレーヴィルに捕えられたヨーロッパ民間人解放のために軍を派遣すると、チョンベも同じタイミングでスタンレーヴィルへの侵攻を開始。とうとうシンバ反政府勢力を鎮圧することに成功しました。

11. 独裁者モブツの登場

左派ゲリラ勢力の鎮圧後、中央政府ではやはりと言うか、首相チョンベと大統領カサブヴの仲が険悪化します。カサブヴは、チョンベの復帰は国内再統一までのあくまで暫定的な措置という考えでしたが、チョンベは政権の長期化を目指し始めます。

そんなチョンベを疎ましく思うカサブヴは、10月中旬にとうとう大統領権限でチョンベを罷免。しかしチョンベがトップのコンゴ国民会議派が主流の議会は動かず、議会はレームダック状態に陥りました。

1965年11月25日、軍部がクーデターを起こし政権を掌握。カサブヴは大統領から退けられ、代わりに最高司令官モブツが大統領に就任しました。

モブツは憲法を停止し、国会も事実上解散。大統領選挙の延期や5年間の政党政治の停止などを宣言し、安定するまで軍部が国をコントローするとしました。

確かに、これ以上の中央政府の混乱は再びコンゴ動乱の悪夢を繰り返す可能性があり、まずは政府を安定させることが一番大事ということは理解できます。しかし、モブツは当初宣言していた共和制への復帰をいつまでも認めず、自らを絶対とした独裁化を進めていくことになります。

モブツはまず自らへの権力の集中を進めます。

立法権を議会から大統領に移管し、議会は大統領の出した法案をただ承認するだけの機関とされました。ライバルの粛清も進めます。アバコ党のカサブヴは自宅軟禁され、チョンベは再び国外に追放。その他の有力な閣僚経験者は処刑され、長年自らの右腕であったムランバすら解任してしまいました。その後は首相職を廃し、大統領の行政上の権限を強化し、さらに権力集中を進めました。

チョンベは大衆を組織化するため、革命人民運動(MPR)を成立させました。各州の労働組合・婦人団体・青年団体を束ねて州知事・市町村長に支部長として管轄させ、総裁としてモブツが君臨するという体制になっており、コンゴ国民全員がMPRの指導下に入るという、巨大な体制翼賛組織でした。

これに抵抗する学生団体や左派グループは強権的に弾圧され、容赦なく投獄されました。こうしてすべての権限を手に入れたモブツは、1967年6月に新憲法を制定し、国民投票で98%の圧倒的賛成で承認を得ました。

次いで1970年11月に大統領選挙に唯一1人だけ立候補し、当選。

そして議会選挙はMPRが作成した420名の名簿リストを国民投票にかけ、98%の賛成でこれまた可決されました。

続いて行われた憲法の修正にて、MPRは政党から国家機関に格上げされ、議会も裁判所もすべてがMPRの一機関になり、また国民も全員MPRのメンバーということが法律で定められました。

12. コンゴ流文化大革命「ザイール化政策」

モブツは自ら提唱した「真正(オータンテイシテ)」という概念を具体化するために「ザイール化政策」を進めました。

これは政治・経済・文化・社会のあらゆる事柄に存在する「ヨーロッパ的」な事物を捨て去り、先祖伝来の「ザイール的なもの」に復帰しようという、中国の文化大革命の逆バージョンのようなものです。

国名はコンゴから「ザイール」に変更され、町の名前もレオポルドヴィルは「キンシャサ」に、エリザベートヴィルは「ルブンバシ」に、スタンレーヴィルは「キサンガニ」に変更されました。また自らの名前もジョゼフ・モブツから「モブツ・セセ・セコ」と改め、ザイール的な名前への変更を全国民に義務付けました。

国民の服装は、ジーパンやシャツのような洋風の服装は禁じられ、男性は「革命服」、女性は「伝統的な服」を着るように命じられました。

Credit: Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

外国依存から脱した「経済のザイール化」の名の元、外資企業が次々と国営化され、中小企業もすべてザイール人への売却を命じられました。さらにマネージャーや経営者などの知的労働者もザイール人に置き換えられるように指導がなされました。

その結果、技術的に未熟なザイール人が経営や管理といった重要な意思決定を行うことになり、外貨収入が激減する一方で対外債務は急激に増加。1976年から1983年の7年間で債務が5倍以上に膨れ上がりました。

経済的な危機を迎え、モブツは経済の急激なザイール化を諦め、投資法を改正し外資導入を図らざるを得なくなったのでした。

モブツ体制はザイール国内では強固なものがありましたが、国外では亡命コンゴ人を主体に反モブツ政治団体・武装組織が、周辺各国の支援もあって多数生まれていました。

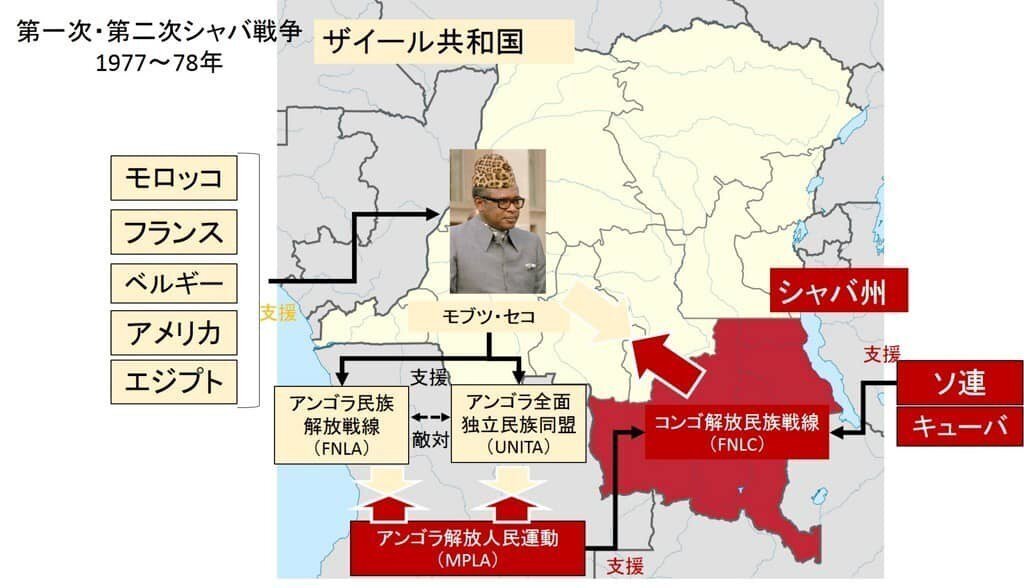

ベルギーに拠点を持つ民族主義団体・コンゴ復興行動運動(MARC)、フランスに拠点を持つ左派団体・アフリカ社会主義戦線(FSA)、スイスに拠点を持つコンゴ=キンシャサ解放民主勢力などなど。中でも最大の反モブツ武装勢力が、シャバ紛争を引き起こすことになるコンゴ解放民族戦線(FNLC)です。

13. シャバ紛争の勃発

コンゴ解放民族戦線は、コンゴ動乱を戦ったカタンガ兵の残党のうち隣国アンゴラに逃れた連中で、アンゴラの宗主国ポルトガルの支援を受けていました。アンゴラ独立後、FNLCはアンゴラの左派武装勢力・アンゴラ解放人民運動(MPLA)と連携しました。

モブツは民族主義勢力のアンゴラ民族解放戦線(FNLA)とアンゴラ全面独立民族同盟(UNITA)を支援しており、FNLCはMPLAと連携しアンゴラ革命を進め、1975年にはアンゴラ人民共和国が成立することになります。

アンゴラ人民政府のネト政権の支援を受けたコンゴ解放民族戦線は、反モブツの戦いに本格的に乗り出し、1977年3月、ザイールのシャバ州(旧カタンガ)へと侵攻を開始。1,500〜2,000の部隊でアンゴラ国境の町ディロロを落とす、キセンゲ・カジ、サンドア・カパンガと「アンゴラ〜ザイール」間を結ぶ鉄道沿いに添って町を落としていきました。

コンゴ解放民族戦線が目指すのはシャバ州南部の鉱業都市ルブンバシ(旧エリザベートヴィル)で、ザイール経済の中枢都市を占領することによってモブツ政権を崩壊せしめようという作戦でした。一方のザイール軍は防衛体制が全く整っておらず、シャバ州全体の防衛にわずか3,000〜4,000名しか配備しておらず、次々とコンゴ解放民族戦線軍に打ち破られていきます。

モブツは西側諸国に支援を求めました。

アメリカ、フランス、ベルギーなどの西側諸国は、アンゴラの共産化の二の舞いを避けるべしということで積極支援に乗り出します。4月にフランス空軍の支援を受けたモロッコ軍地上部隊1,500名がシャバ州に到着。ザイール軍と共にコンゴ解放民族戦線に攻撃を加え、ムチャチャ、ディロロ、カバンガと主要都市を奪還。とうとうアンゴラ側に追い返すことに成功しました。

こうして第一次シャバ紛争は終結するのですが、その1年後の1978年5月に再びコンゴ解放民族戦線約4,000名がアンゴラからザンビアを経由して再びシャバ州に侵入。

モブツは直ちに国家総動員体制を組むとともに、アメリカ、フランス、ベルギー、モロッコ、中国などに軍事支援を要請しました。しかしこの時のコンゴ解放民族戦線は用意周到で、わずか2日後に鉱業都市コルウェジ・ムチャチャが占領されました。

コルウェジ・ムチャチャには鉱山で働くヨーロッパ人技術者が多数駐在しており、コンゴ解放民族戦線は彼らを人質にとって関係各国に妥協を迫りました。

西側諸国は協議し、フランス・ベルギーが降下部隊を出して人質の救出に当たり、アメリカ・イギリスは後方支援に当たることに決定。5月19日にフランス軍とベルギー軍の特殊部隊がコルウェジ・ムチャチャに侵入し、人質を救出。しかし既に200名もの人質が殺害されていたそうです。

重要な人質を奪われたことで、コンゴ解放民族戦線の兵はアンゴラ側に撤退。

それを見てフランス軍、ベルギー軍も撤退し、再度の軍事衝突を防ぐためにモロッコ軍を主体とするアフリカ多国籍軍がシャバ州に駐屯し、監視任務に当たることになりました。

しばらくザイールとアンゴラの緊張関係は続きますが、コンゴ人民共和国の仲介で和解し、ネト大統領がザイールを訪問し緊張緩和がなされました。

14. 民主化の動きと隣国ルワンダの政変

ザイール化政策の失政、国際的な銅の価格の下落、そしてシャバ戦争による混乱もあってザイール経済は低迷を続けます。

1983年以降、IMFの勧告による経済再建計画を実施し、また五か年計画に基づく経済改革によってテコ入れを図り、外資の導入にも本格的に着手しました。

一方で、1989年から東側諸国の独裁体制が相次いで崩壊していき、国内外からザイールの独裁体制に対する批判が相次ぐようになります。

そこでモブツは1990年4月に一党制の終了と複数政党制の導入を宣言。11月に憲法が修正され翌年2月には66もの新政党が登録されました。

一方でモブツは憲法で定められた大統領職の三選禁止を無視し、「民主化は受け入れるが、かつてのような部族的派閥主義へ逆行することのないよう」に大統領職を継続することを宣言したのでした。

同時期に、ザイールの隣国のルワンダで部族同士の反目が背景にあるルワンダ紛争が勃発していました。ルワンダの2大部族フツ系とツチ系の対立です。

当時のルワンダ政府はフツ系で、モブツのザイールと良好な関係にありました。一方で、フツ系が主導する政府に弾圧されたツチ系の一部は隣国のウガンダに逃れて難民化しました。

この時に、ザイールにも多数のツチ系が逃れてきており、当時のザイールはツチ系を「バニャムレンゲ(バニャルワンダ)」として国内で居住することを許可しています。

ウガンダに逃れたツチ系は、ウガンダ政府の支援を受けて武装組織「ルワンダ愛国戦線 」を結成。そしてツチ系のルワンダ帰還とフツ系政府の打倒を掲げ、ルワンダ愛国戦線の軍が1990年10月にルワンダに侵攻しました。ザイールのバニャムレンゲもルワンダ愛国戦線との連携を図り、フツ系の戦闘がザイール東部や国境地帯で多発するようになります。

ルワンダ内戦はルワンダ愛国戦線が、フツ系の政府を打倒し終結。

しかし、内戦が終結した後の1994年、政権を追われたフツ系の旧政府関係者、旧ルワンダ軍が母体の過激派組織インテラハムウェ、さらにはツチ系を憎むフツ系住民が、ツチ系の根絶を目指して大虐殺を始めました。世に名高い、「ルワンダ虐殺」です。この時の虐殺は100日間続き、80万人~100万人ともいわれるツチ系が虐殺されました。

そしてツチ系政府や軍、住民の報復を恐れたフツ系は、相次いでルワンダを脱出しザイールに逃れ始めました。この難民の中にはフツ系の過激派組織インテラハムウェも含まれており、以前からザイールに住んでいたツチ系住民を敵視し殺すなど乱暴狼藉を働き始めます。

さらにはツチ系のルワンダ政府の打倒を掲げる目指す勢力まで現れたため、発足したばかりのルワンダ新政府にとっては叩き潰しておかねばならぬ相手でした。ルワンダ政府はザイールに住む同族のパニャムレンゲへの軍事支援と武装組織化を行い始めました。

15. 第一次コンゴ戦争勃発

1996年8月31日、ザイール東部にてザイール軍とルワンダのツチ族との散発的な戦闘が発生すると、ルワンダ軍が組織したパニャムレンゲが一斉蜂起を開始。このツチ系の反乱は当初はフツ族過激派に対する戦闘でしたが、パニャムレンゲの蜂起がザイール国内外の様々な反体制派の一斉蜂起を促すことになってしまいます。

反モブツの勢力は、ウガンダに拠点を持つ反体制派の首領ローラン・カビラをトップに据え、「コンゴ・ザイール解放民主連合(AFDL)」を結成しました。AFDLはウガンダ、ブルンジ、ルワンダの支援を受け、特にルワンダ副大統領兼国防相のポール・カガメはモブツ政権打倒のために主体的な役割を担いました。

もはや単なる部族間の抗争ではなく、国家間の戦争の様相を呈しました。

開戦後しばらくは、東部とルワンダ国境付近でAFDLが占領地帯を設けて一進一退の攻防を続けていました。この時占領地帯では、ルワンダ軍とAFDLによるフツ系への虐殺事件も多発していました。この時、20万人のフツ系住民が虐殺されたと言われています。

1997年、突如としてアンゴラ軍がザイールに侵入。アンゴラはモブツ政権と連携している反政府右派勢力・アンゴラ全面独立民族同盟がザイールでAFDLと戦っていることを名目に、AFDLやウガンダ、ルワンダ、ブルンジと連携してモブツ政権打倒の兵を興しました。これによって均衡は破れ、ザイール軍は首都キンシャサに向かって雪崩を打って逃げていきました。

1997年5月にはAFDLと連合軍はキンシャサを包囲。もはやこれまでとモブツはモロッコに亡命。キンシャサに入場したローラン・カビラは、自らの大統領就任と「コンゴ民主共和国」の設立を宣言しました。

亡命したモブツは、疲労がたたってか、6月に死亡しました。

こうして第一次コンゴ戦争は、フツ系パニャムレンゲが主体のAFDLが近隣諸国の支援を受けて勝利し、ザイール共和国を打ち倒すことに成功したのでした。

16. 第二次コンゴ戦争勃発

大統領に就任したローラン・カビラは「終身大統領」を宣言。

自らが理想とする資本主義と社会主義の融合の政策を実行していこうとしますが、発足当時のカビラ政権は、彼を大統領に押し上げたルワンダとウガンダの影響が非常に強いものでした。カビラはコンゴ人でしたが、一般のコンゴ人は「まるで外国に占領されたようだ」と反発を強めることになります。

カビラは政権と国内の安定のために「脱ルワンダ・脱ウガンダ」を図り、コンゴ人による政権を目指すようになります。

1998年7月、カビラはルワンダ人の首相ジェームズ・カバレベを解任し、後任にコンゴ人であるセレスティン・キフワと置き換える人事を発表。さらに2週間後、カビラは「ルワンダ軍とウガンダ軍のコンゴからの即時撤退」を要求しました。

AFDLのパトロンであるルワンダ軍とウガンダ軍の撤退は、それまで武力でフツ系を押さえ込んでいたツチ系の身が危険になることを意味したため、パニャムレンゲは危機感を強めました。ルワンダ政府は、同族ツチ族が虐殺される可能性が高まったため再度コンゴ東部に介入し、パニャムレンゲの武装勢力を糾合してコンゴ民主連合(RCD)を結成させました。

ウガンダ政府は、コンゴ人の反政府勢力、コンゴ解放運動(MLC)、コンゴ民主連合解放運動(RCD-ML)、コンゴ愛国同盟(UPC)といった勢力に武力支援を行いました。1998年8月、緊張が続いていたコンゴ民主連合とコンゴ軍との間で全面的な戦闘が全面的な開始されました。第二次コンゴ戦争の勃発です。

コンゴ民主連合を中心とする反体制派は東部から首都キンシャサを目指して進軍を進めますが、一方でコンゴ軍も東部地域で攻勢を強め、またインテラハムウェを始めとしたフツ系勢力の武装勢力も根強く、全土で戦闘が起こりました。

首都キンシャサに反政府軍連合が迫り、カビラは危機に陥りますが、カビラはチャド、ジンバブエ、ナミビア、アンゴラ、スーダンといったアフリカ諸国の支援を取り付けます。

こうして、コンゴを舞台としたアフリカ諸国の大戦の様相を呈してきます。

1998年9月、ジンバブエ軍が首都キンシャサに到着し防御態勢を整え、アンゴラ軍は首都に迫った反乱軍と散発的な戦闘を行いました。首都近辺から反乱軍が追い出されると戦線は膠着しますが、ウガンダとルワンダの軍が介入に乗り出すとアフリカ全土を巻き込む大戦に発展する恐れもあり、緊張状態が続きます。

1999年1月、南アフリカのマンデラ大統領の仲介で停戦合意がなされ、ルワンダ、ウガンダ、アンゴラ、ナミビア、ジンバブエは撤兵に合意します。しかしこのサミットではコンゴ民主連合やカビラといったコンゴの当事者たちは招かれなかったため、アフリカ大戦という最悪の事態は免れますが、コンゴ内では相変わらず戦闘が続くことになりました。

その後、国連平和維持軍の派遣による紛争の終結を目指し、1999年7月にコンゴ、ルワンダ、ウガンダ、アンゴラ、ナミビア、ジンバブエが「ルサカ協定」に調印しました。

しかしこの協定にもほとんどの反体制勢力が含まれておらず、国連安全保障理事会が24時間以内の即時停戦を訴えるも散発的な戦闘は全土で起こっていました。

加えて8月上旬、ウガンダ軍・ルワンダ軍のキサンガニ侵入にコンゴ政府は反発し、両国軍に反撃を開始。ルワンダ軍は首都キンシャサに迫り、コンゴ軍への反撃を開始。協定は完全に反故にされ、戦闘が継続されました。

そんな中、2001年1月16日に首都キンシャサでカビラが大統領宮殿内の警備兵によって暗殺されてしまいます。

コンゴ政府の権力の不在により、再び近隣諸国や反体制派による介入が起こることを恐れたコンゴ議会は、国際社会からの後押しもあって、29歳のカビラの息子ジョゼフ・カビラを大統領に選出しました。

南アフリカのムベギ大統領の仲介で、2002年4月に南アフリカのサンシティで各勢力による協議がなされますが決裂。7月30日、再度南アフリカのプレトリア市で平和条約が調印され、ルワンダとコンゴ間の問題の締結がなされ、コンゴからのルワンダ兵の撤兵とフツ族過激派インテラハムウェの軍備の大幅解除などが盛り込まれました。

9月6日、ウガンダとコンゴの平和条約が締結され、ウガンダ軍のコンゴからの軍撤退が締結されました。

そして2002年12月17日、コンゴ民主連合(RCD)、コンゴ解放運動(MLC)、コンゴ民主連合解放運動(RCD-ML)の主要反体制派によって「プレトリア包括合意」が締結され、これによって正式に第二次コンゴ戦争は終結しました。

復讐が復讐を呼び、270万~540万もの命が失われた、人類史の中でも最悪の部類に入る戦争です。

17. 天然資源をめぐる戦争

なぜコンゴ戦争は周辺各国をも巻き込んだ大規模なものになり、停戦合意が守られなかったのでしょう。

もちろん民族問題は大きかったのですが、それにも増して各勢力が血眼になったのが「コンゴの豊かな天然資源の確保」です。

コンゴは金、ダイヤモンド、すず、銅、各種レアメタルが豊かで、レオポルド2世やベルギーがコンゴを手放すつもりがなかったように、コンゴを抑えることは富にダイレクトにアクセスすることになります。

目の前に豊かな資源があるのに、自分たちが採ることは禁じられコンゴ政府にばかり持っていかれる。しかもほとんど分け前はもらえず、腐敗した中央政府の役人が全て吸い取って贅沢な暮らしを謳歌している。ふざけるな、政府をぶったおして全部俺たちが奪い取ってやる!

そう思っても不思議はありません。しかもここに民族問題が絡んでくるのでもっと厄介です。

ルワンダ、ウガンダといった国が特にコンゴ東部に深く介入したのも、同族の支援ということもありますが、豊かな天然資源による富の獲得が主眼にありました。

第二次コンゴ戦争でチャド、ジンバブエ、ナミビア、アンゴラ、スーダンといった国々が参戦したのも、カビラ政権との間で天然資源の利権融通の約束があったためです。

武装勢力がこれだけ長い間ドンパチやってこれたのも天然資源による富があったからで、あれだけ広いコンゴの土地に広く軍を展開できるのも、カネの力で兵器や傭兵を世界中から買いあさったからです。また大規模な兵同士の戦争は少なく戦線や領域は安定しており、戦闘の大半が空港、港、要塞、鉱業施設といった施設の奪取と防衛に当たられました。

そのため、戦闘を主導したのは組織だった軍ではなく、統制のない民兵が主体で、彼らによって大規模な強姦、拷問、民族浄化などの暴力が発生しました。

末端の統制が取れてないため停戦の試みは非常に難しく、トップが和平合意しても末端の兵士が平気でまた銃をぶっ放してしまいぶち壊しになることが相次ぎました。

2002年の和平合意以降も、ウガンダ、ルワンダ、南スーダンなど近隣各国との戦闘は頻繁に起こり、反政府勢力の帰国は遅々として進まず、また長く続いた内戦で広く普及した銃器は、極度の治安の悪さと暴力の連鎖を引き起こし、2014年以降で700名以上の民間人が殺害されています。

まとめ

長い歴史の中で、ほぼずっと悲劇に見舞われている国もなかなか珍しいのではないでしょうか。古くはポルトガル商人による奴隷貿易から始まり、悪夢のコンゴ自由国、そしてベルギーによる植民地支配。そしてまったく準備不足の独立によって起こったコンゴ動乱、シャバ紛争、そしてコンゴ戦争。いずれも民族問題、そして天然資源をめぐる富の奪い合いが根本にあります。

コンゴは現在は世界の最貧国のひとつで、天然資源は豊かにもかかわらず、資源は武器に代わり、ほとんど他に全然周っていないのが実情です。

治安回復のための民兵の武装解除、教育の普及、インフラの回復、役人の汚職の撲滅、法整備、近隣諸国との外交問題の解決…。

まだまだ課題は山積みです。

参考文献

アフリカ現代史(3)中部アフリカ(世界現代史15)小田英郎 山川出版社

Segunda Guerra del Congo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Globalsecurity.org site on Congo Civil War

有料マガジン公開しました!

はてなブログで公開していたブログの傑作選をnoteでマガジンにしました。

1記事あたり10円でお安くなっています。ぜひお求めくださいませ。