カテゴリーエントリーポイントの考え方と使い方

本稿は、『ブランディングの科学:新市場開拓篇』で広く知られるようになった、カテゴリーエントリーポイント(Category Entry Point:CEP)というマーケティング・コンセプトの解説記事です。

なお本稿ではこのコンセプトを提案したジェニ・ロマニウク(Jenni Romaniuk)の論を立脚点にしながら、後半では「実務的にはこう使った方がよいんじゃないか」という提案もしてみたいと思います。

『ブランディングの科学』の中のCEP

まずCEPは、ブランドを「連想」する、言い換えると、ブランドを思い出す/思いつくことに関連するコンセプトです。

なぜ「連想」を問うのかといえば、思い出される確率が高いブランドほど購入される可能性も高いと考えるのが、マーケティングの基本的なロジックだからです。そしてマーケティングリサーチでよく行われる「連想テスト」は、「炭酸飲料と聞いて思い浮かぶブランドは何ですか?」というように「カテゴリー」を手がかりに「ブランド」を思い出せるかを問うことが一般的です。

COMMENT

本稿では、「カテゴリー」を「製品カテゴリー」と同義として扱います。

では「カテゴリー」は何を手がかりに思い出されるのでしょうか。この問いに答えるのがカテゴリーエントリーポイント(CEP)となります。

例えば、万年筆という「カテゴリー」はどんな時に思い出されるでしょうか。筆者が万年筆と聞くと、例えば「就職を控えた知人と会う時」や「父が定年退職を迎えた時」に購入する贈り物、あるいは「仕事に慣れてきて、すこし背伸びしたい時」に購入する仕事道具として、万年筆を思いつきそうです。

さらに言えば、それぞれのシチュエーションで思いつく「万年筆」を代表する「ブランド」は異なりそうです。例えば、「就職を控えた知人と会う時」と「父が定年退職を迎えた時」とでは、思いつく「万年筆のブランド」は異なる可能性が高いでしょう。

つまり、先ほどの「思い出される確率が高いブランドほど、購入される可能性も高い」というマーケティングの基本ロジックに従えば「できるだけ多くのシチュエーションで、そのカテゴリーの代表として、対象ブランドが思い出されるようになれば、それだけ購入される可能性を高めることにつながる」と考えられるのです。

CEPの発案者であるロマニウクはこのロジックを、調査で示しました。

(シャープ、ロマニウク(2020)p.127を参考に作成)

上記のグラフで視覚的に明らかなように、大規模ブランドであるコカコーラは多くのCEPで思い出されており、他方で相対的に小規模なブランドであるハリトスはより少数のCEPで思い出されていることがわかります。

ここまでがCEPに関する一般的な解説です。本稿では、さらにもう一歩論を進めたいと思います。

ロマニウクが提示する「CEPの基本的なテーゼ」についてあらためて振り返ってみましょう。

ブランドが購入される可能性は、(そのブランドが所属する)カテゴリーの購入者が遭遇するさまざまなシチュエーションで、ブランドがどのくらい思い出されるかに大きく影響を受ける。

このテーゼに、本稿では以下の疑問をふつけてみたいと思います。

ブランドが思い出されるシチュエーションを増やすためのコンセプトとして、はたしてCEPは最も適しているのか

『ブランディングの科学』の外とCEP

疑問について考えるために、具体例を用いながら、論を進めていきましょう。以下は、南オーストラリア大学のマーケティング研究機関であるアレンバーグ・バス研究所(The Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science)がオーストラリアワイン協会の依頼を受けて、調査をもとに導出した中国のワインカテゴリー市場のCEP(筆者訳)です。調査ではワインのCEPを合計23個特定し、各CEPでの輸入ワイン/国産ワインそれぞれの(自己申告による)購入率を示しています。

(Cohen et al. (2022) p410を参考に作成)

以下にCEPの一覧を箇条書きで再度示します。

ロマンチックなシーンで

洋食と一緒に

高級感を表現・演出したい時

雰囲気を出したい時

プレゼントが必要な時

ビジネスシーンで

友人や家族の集まり

自分にご褒美をあげたい時

外国人と飲む時

お祝いしたい時

人をもてなす時

リラックスしたい時

食事時(夕食など)に

健康が気になる時

休日や祝日に

安いものがほしい時

美味しいものを飲みたい・食べたい時

自宅にいる時

中華料理と一緒に

レストランにいる時

人を喜ばせたい時

娯楽施設にいる時

友人宅にいる時これらのCEPを一覧していると、いくつかの気づきがあると思います。

「ベネフィットの言い換え」としてのCEP

まずCEPをロマニウク(2022)が提案する「Ws」の視点で分類してみましょう。

WHY

高級感を表現・演出したい時

雰囲気を出したい時

プレゼントが必要な時

自分にご褒美をあげたい時

お祝いしたい時

リラックスしたい時

健康が気になる時

安いものがほしい時

美味しいものを飲みたい・食べたい時

人を喜ばせたい時WHEN

ロマンチックなシーンで

ビジネスシーンで

食事時(夕食など)に

休日や祝日にWHERE

自宅にいる時

レストランにいる時

娯楽施設にいる時

友人宅にいる時with / for WHAT

洋食と一緒に

中華料理と一緒にwith / for WHOM

友人や家族の集まりで

外国人と飲む時

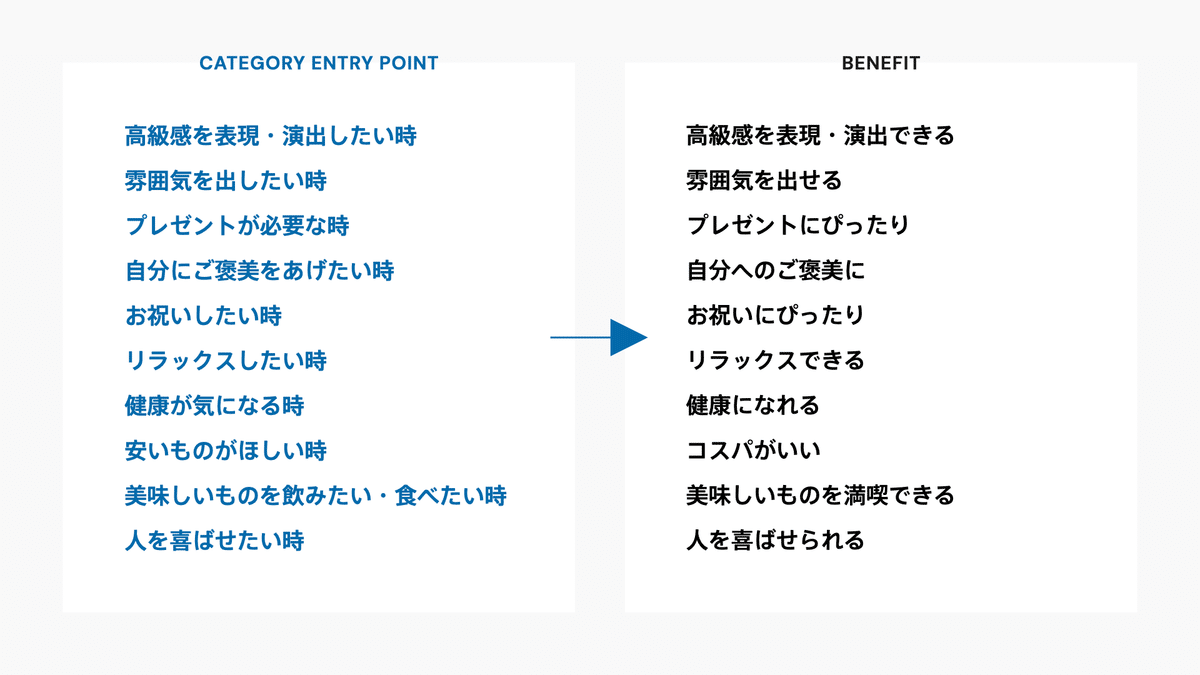

人をもてなす時このように分類してみた時に筆者が気づいたのは、「WHY」に相当するCEPのほとんどが、マーケティング従事者が伝統的に検討する「ベネフィット」に相似していることです。試しに「WHY」に分類されたCEPを「ベネフィット」に言い換えてみましょう。

両者を見比べてみるとほとんど違和感がないことに気づくと思います。つまり、「WHY」のCEPは「ベネフィットの言い換え」だと言ってしまってよいのではと思います。

「ベネフィットが引き出されるシチュエーション」としてのCEP

さらに「WHY」以外に分類されたCEPについて検討を進めるために、輸入ワインと国産ワインでそれぞれ購入率に差があるCEPを選り分けてみると、「WHY以外」のCEPは「WHY」のCEPが発生するシチュエーションとして理解できることがわかります。

言い換えれば、「WHY以外」のCEPは「ベネフィットが引き出されるシチュエーション」だと考えられるのです。

ここまでの検討で、

ブランドが思い出されるシチュエーションを増やすためのコンセプトとして、はたしてCEPは常に最も適しているのか

という疑問に対する答えは明らかだと思います。結論から言えば、

ブランドが思い出されるシチュエーションを増やすためのコンセプトとして、必ずしもCEPが最適であるとは限らず、ベネフィットに焦点を当てた方がよいこともある

と考えるのが、誠実な回答なのではないでしょうか。すなわち、あるカテゴリーに消費者が期待するベネフィットで、あるブランドが連想されるようになれば、自ずと「カテゴリーの購入者が遭遇するさまざまなシチュエーション」でブランドが思い出されるようになると考えて差し支えないケースもあるのではないかと思うのです。

例えば、洗剤カテゴリーはこの典型例です。「ニオイがすっきりとれる」というベネフィットでブランドが連想されるようになれば、自ずと「子どもの運動服の汗臭さをなんとかしたい」、「パートナーの加齢臭が気になってきた」、「飲みの場の後に服についたニオイが気になる」といったさまざまなシチュエーションでブランドが思い出されるようになると考えることは、それほど誤った推論ではないでしょう。

SUPPLEMENT

ここでひとつ疑問が生まれると思います。なぜ『ブランディングの科学』では「ベネフィット」(あるいは、それに類するコンセプト)が扱われていないのか、という疑問です。筆者は、「ベネフィット」が「事実」(Empirics)として扱いづらいからなのだと推測しています。

「ベネフィット」は消費者行動論では「ある商品が持っている属性(Attribute)に基づいて、消費者が商品やブランドに付与する個人的な意味や価値」(青木, 2010)と定義されます。この定義にある通り「ベネフィット」は”個人的”なものであり、それを「事実」として同定することは本来的には困難です。

ですから、『ブランディングの科学』が「事実を起点(Empirics-first)にマーケティングに貢献する洞察を生み出す」(Golder et al., 2023)という制約を自らにストイックに課す限り、「ベネフィット」を『ブランディングの科学』が議論の対象とすることはないのかもしれません。しかし『ブランディングの科学』が自らに課していると思われる「ベネフィットを扱わない」という制約を、マーケティング実務でも引き受ける必要はもちろんありません。

「マーケティング実務」の中でCEP

本稿では、ここまで「ベネフィット」との関連のなかでCEPを検討してきました。以降はマーケティング従事者が伝統的に検討してきた「ベネフィット」をさらに深めるためのコンセプトとしてCEPを位置づけることを、提案してみたいと思います。

ベネフィットが引き出されるシチュエーションを開発する

先ほどは、

あるカテゴリーに消費者が期待するベネフィットで、あるブランドが連想されるようになれば、自ずと「カテゴリーの購入者が遭遇するさまざまなシチュエーション」でブランドが思い出されるようになる

のではないか、と述べました。しかし、このロジックは「ベネフィットを引き出せるシチュエーションを消費者が十分に理解している」ことを前提としています。前述した洗剤カテゴリーの購入者においては、この前提は概ね満たされていると考えてよいでしょうが、そうでないケースもあるでしょう。例えば、タクシーアプリ『GO』のマーケティングコミュニケーションはその好例と言えると思います。

他には『午後の紅茶 おいしい無糖』の「おにぎり公式飲料」という提案も、この模範例です。

上記の例で明らかなように、わたしたちはあるブランドから「ベネフィット」を必ずしも十全に引き出せているとは限りません。例えば、筆者は当初タクシーアプリのことを「電話でタクシーを呼ぶ手間が省ける」程度のベネフィットをもたらしてくれるのだろうと思っていました。しかし、さまざまなシチュエーションで描かれた『GO』のCMを視聴することで「タクシーの乗車前から下車後までの一連の体験をスマートにしてくれる」のだと理解できたのです。

そして、そのブランドに潜在する「ベネフィット」の引き出し方を一定程度理解できれば、それ以降、消費者は自らの創意でさまざまなシチュエーションでブランドから「ベネフィット」を引き出せるようになるでしょう。

このように「ベネフィット」を理解するためにそれが必要となる「シチュエーション」を示したり、その真価が発揮される「シチュエーション」をあの手この手で検討することには大きな意義があります。

CEPをBEPとして捉えなおす

本稿の提案をここまで読んで下さった方の中には「これはもはやCEPなのか」と疑問に思った方がいらっしゃるのではないでしょうか。この疑問はもちろん正しく、本稿の提案のキーコンセプトはもはやCEPではなく「ベネフィット・エントリー・ポイント(Benefit Entry Point:BEP)と言い換えた方がよいかもしれません。

そしてBEPが示すテーゼは、以下のようになると思います。

ブランドが購入される可能性は、(ブランドに潜在する)ベネフィットが引き出されるさまざまなシチュエーションで、ブランドがどのくらい思い出されるかに大きく影響を受ける。

そして、このテーゼに沿って、ブランドに潜在する「ベネフィットが引き出されるシチュエーション」を開発する努力を重ねることが、ブランドが購入される可能性を高めることにつながるのです。

SUPPLEMENT

そもそもロマニウクが、「Category Entry Point」と「Category」を強調し、その定義においても「カテゴリーの購入者が遭遇するさまざまなシチュエーション」と「カテゴリーの購入者」という限定を加えているのは、『ブランディングの科学』が示す様々な規則性が「カテゴリー」を所与の仮定としているからです(例えば「ものから手を離したら落ちる」という規則性が「地球」などの限定的な条件下でのみ観測可能であるように)。すなわち、有名な「ダブル・ジョパティの法則」を含めて例外なく、『ブランディングの科学』が提示する法則はすべて、あるカテゴリーを設定し、かつそのカテゴリーに含まれるブランドをコントロールすることで、その規則性を再現しています(Dunn et al. 2021)。このことをふまえると、マーケティング従事者にとっては常識的な、(カテゴリーを横断した競合という意味での)「ベネフィット競合」(音部 2019)という枠組みも『ブランディングの科学』では扱うことが難しいことがわかると思います。

ここまで「CEPの考え方」について検討してきました。本稿の後半ではCEP改め「BEPの使い方」について、プロダクトライフサイクルになぞらえてベネフィットの導入・浸透・定着・衰退の段階に分けて、それぞれ簡単な整理を試みたいと思います。

導入期のBEP

ベネフィット導入期における論点は、消費者に(ブランドに潜在する)「ベネフィット」の存在にいかに気づいてもらうか、になります。そして気づいてもらうために、ベネフィットを必要としたり、その真価が発揮される「シチュエーション」を示すことの重要性はこれまで述べてきた通りです。

ベネフィット導入期におけるBEPの開発方法については、Strategy Partners社の西口一希氏の実践がとても参考になります。例えば、ロート製薬の『肌ラボ 極潤』を成功に導いた「手に頬がくっついて離れなくなるほど”もちもち肌”になる化粧水」という提案は、同氏が「N1分析」と呼ぶ顧客インタビューで得た気づきが着想源となっています(西口 2019)。

すなわち、「ベネフィット」の存在にすでに気づいている一部のロイヤル顧客がどのような「シチュエーション」でそのベネフィットを実感したのかを理解することが、ベネフィット導入を成功に導くBEPを開発するたったひとつの冴えたやり方なのです。

そして、西口氏の実践から得られるもうひとつの示唆は、ベネフィット導入期におけるBEPは必ずしもブランドの「購入前」あるいは「使用前」に限らず、「使用後」(e.g. 化粧水を塗った直後)の場合もあるということです。

まとめると、ベネフィット導入期のBEP開発においては「消費者がベネフィットの存在に気づく、ブランドが使用される一連の活動の前(e.g. GO)・中(e.g. 午後の紅茶 おいしい無糖)・後(e.g. 肌ラボ 極潤)のあらゆる局面を探索対象とすることが重要で、その探索のバディには「既にベネフィットの存在を強く実感し、それを引き出す術に長けたロイヤル顧客」の力を借りることが不可欠となります。

SUPPLEMENT

ベネフィット導入期におけるBEP開発の伝説的な事例に『ファブリーズ』があります。『ファブリーズ』はその上市当初、「布製品のニオイが気になった時」というシチュエーションに合わせて訴求され、売上が伸び悩みます。この危機に際してヘビーユーザーに訪問調査を行うと、『ファブリーズ』を「ニオイが気になった時」ではなく(におうかどうかを問わず)「日々の掃除の締め」に使っていることに気づきます。つまり、ユーザーは『ファブリーズ』から〈気になったニオイを消臭できる〉ではなく〈掃除を気持ちよく終えることができる〉というベネフィットを引き出していたのです。このことに気づいたマーケティングチームは、コミュニケーションの変更に加えて、〈掃除を終えた気持ちよさ〉というベネフィットの知覚を高めるために香りを改善し、再販売しました。そして、わずか2カ月で売上が2倍になるという躍進を遂げます(デュヒック 2019; 米田 2022)。

なお、この伝説的なエピソードからわたしたちは「開発者だからと言って必ずしもブランドの『ベネフィット』を掌握しているとは限らない」という重要な学びも得ることができます(これが本稿において度々「潜在する」というワードを「ベネフィット」の前に挿入している理由です)。

浸透期のBEP

ベネフィットの導入期を乗り越えると十分な数の消費者に(ブランドに潜在する)「ベネフィット」が理解されている状況が成立します。一方で、この段階では「ベネフィット」を自分にとって重要だと理解しながら、まだブランドを購入したことがない消費者が多数存在するのが特徴です。

ですから、浸透期においては自分にとって重要なベネフィットの存在に気づいているが行動にうつしていない消費者にいかに”きっかけ”を提供するかが重要となります。

COMMENT

整理すると、導入期におけるBEPは「ベネフィットの引き出し方を知るシチュエーション」であり、浸透期におけるBEPは「ベネフィットを初めて引き出すきっかけとなるシチュエーション」となります。

しかし、なぜわたしたちは「ベネフィット」の存在に気づき、またそれが自分にとって重要だと認識したとしても、必ずしもそれを即座に得ようとはしないのでしょうか。その原因の一つに、習慣(慣性)の影響があります(Verplanken and Wood, 2006)。つまり、わたしたちはベネフィットの重要性よりも「今までのやり方」や「今までの自分」を優先することがあるのです。

裏を返せば、「今までのやり方」や「今までの自分」から切り離されるシチュエーションは、わたしたちが行動を変える絶好の"きっかけ"になります。上京や引っ越し、転職・転勤などの生活環境やライフステージが変わる「心機一転」(Fresh start)のシチュエーションがこの典型です。

例えば、購入の習慣性が高いとされる洗剤カテゴリーにおいても、長年詰め替え用を購入して充填して使っていた洗剤の容器を引っ越しのタイミングで処分したことをきっかけに、以前から気になっていた別のブランドを購入してみる、というようなケースはよくあることだと思います。

COMMENT

上記の例は、ホジョセン社が発行するメールマガジンの内容を参考にさせていただきました。掲載をご了承いただき、ありがとうございます。

他には、ひとり暮らし用食器洗い乾燥機(以下、食洗機)の『SOLOTA』は「心機一転」のシチュエーションそのものをブランド化した模範例です。食洗機カテゴリーは、ベネフィットの導入を越えたあと、長らく浸透に至らなかったカテゴリーと言えますが『SOLOTA』の上市はこの停滞を打ち破るカンフル剤になるかもしれません。

まとめると、自分にとって重要なベネフィットの存在に気づいているが行動にうつしていないニアカスタマー(オーバーフォルツァー・ジー 2023)を捉え、彼・女たちが遭遇する「”心機一転”のシチュエーション」に「ブランド」をそっと差し出すことが、浸透期のBEP開発における要点となります。

SUPPLEMENT

「心機一転」が行動変容に及ぼす好影響は、Google社との共同研究でも有名な行動科学者のケイティ・ミルクマン(Katherine L. Milkman)が「フレッシュスタート効果」と称し、その効果を実証しています(ミルクマン 2022)。なおミルクマンはさらに「フレッシュスタート効果」の応用として、「何でもないシチュエーションをフレッシュスタート化する」ことにも取り組んでいます。具体的な実験内容は省きますが、「3月20日」を題材に、グループAには「3月の第3木曜日」と平板に表現し、他方でグループBには「いよいよ春が始まる頃」と”心機一転”を連想させる表現を使ったところ、グループBの方が行動の実施率が4倍近くになったことを報告しています(Dai et al. 2014)。この報告をふまえると、浸透期におけるBEP開発は「引っ越しや転勤などのタイミングを捉えましょう」という味気ないものではなく、ニアカスタマーを"心機一転"にモチベートするための”共感”がカギとなる取組と言えるかもしれません。

定着期のBEP

「ベネフィット」の浸透が順調に進むと、「ベネフィット」を動機に購入する潜在顧客のプールが枯渇していきます。さらに言えば、「ベネフィット」を動機に購入する顧客層だけでは「キャズム」(ムーア 2014)を乗り越えることは難しいでしょう。したがって、矛盾するようですが、「ベネフィット」が市場に定着するためには「ベネフィット」の自覚を伴わないブランドの購入を増やしていくことが重要となります。

言い換えれば、「ブランド」と「ベネフィット」の間の認知的な結びつきが弱まっていくにも関わらず、「ブランド」の浸透率が高まっていくことがベネフィット浸透期と定着期の決定的な違いなのです。

では、なぜ「ブランド」と「ベネフィット」の認知的な結びつきが弱まっていくにも関わらず「ブランド」の浸透率が高まっていくのか。それは「ベネフィット」の連想を省略して「Aの場合はBするものだから」あるいは「みんながしている/思っているから」という連想で消費者が「ブランド」(ないしカテゴリー)を購入し利用するようになっていくからです。

例えば「飲み会の一杯目はビール」はこの典型例です。わたしたちはビールがもたらす「ベネフィット」を特に自覚せず「そういうものだから」という理由で「一杯目にビール」を飲んでいます(そして、時に後付け的に「この苦味がいい」などと態度表明したりします)。

SUPPLEMENT

アンドリュー・アレンバーグ(Andrew S. C. Ehrenberg)も共著者に名を連ねる研究(Castleberry et al. 1994)では、実際に消費者の「ブランド」と「ベネフィット」の認知的な結びつきは不安定であることを報告しています。他方で、このことは「常に『ブランド』と『ベネフィット』の結びつきは不安定である」ことを示しているのではなく、本稿で言う「市場に定着したベネフィットにおいては」という仮定を満たす場合に生じる現象であると、筆者は解釈しています。なお蛇足ですが、加えて筆者は『ブランディングの科学』は「カテゴリー(とその代表たるブランド)の成熟の仕方には、驚くほど例外なく、類似した傾向が示される」ことを記述する研究の成果だと理解しています。言いかえれば、『ブランディングの科学』が示す法則の数々は、「カテゴリー」が成熟している場合にのみ適用可能なのです(あるいはカテゴリーを「カテゴリー」としてわたしたちが認知可能であるということは、それが市場として成熟していることに他ならないということなのかもしれませんが)(Dunn et al. 2021)。

一方で、消費者が「ベネフィットの連想を省略する」からと言って、定着期のBEPでベネフィットをふまえなくてよいかというとそうではありません。この検討のために、中国のワインカテゴリー市場のCEPを再度示します(なお「CEP」を「BEP」に書き換えています)。

輸入ワインと国産ワインでそれぞれ相対的に購入率が高い「ベネフィット」と「BEP」をあらためて見比べてみると、対照的な項目が配置されていることがわかると思います。

このことから推察されるのは、カテゴリーに潜在する「ベネフィット」、そして「BEP」の間には一定のトレードオフ関係がありえるということです。例えば、「輸入ワイン」が国産ワインに対して購入率で劣位にある「自宅にいる時」というBEPで購入されるように訴求した場合、その反動で「ビジネスシーン」というBEPで購入されなくなるというケースが想定できます。

ちなみにこのトレードオフ関係は、より実際の行動に近いデータでも示されています。例えば、Journal of Consumer Researchに掲載された研究では、商品の購入時に使用場面も合わせて登録してもらう特殊な購買履歴データを用いた分析で、あるビールブランドを「社交的な場面」で利用し始めた顧客は「個人的な場面」で消費しなくなり、逆もまた然りであるというトレードオフが存在することを報告しています(Park et al. 2021)。

すなわち、消費者は「ベネフィット」を自覚していなかったとしても、その行動には「ベネフィット」が反映されるのです。

したがって、定着期のBEP開発でも「(ブランドに潜在する)ベネフィットを引き出すシチュエーション」を開発するという前提は変わりません。「ベネフィットのトレードオフ関係」を無視したBEP開発はよくてプラマイゼロか、逆効果になる可能性すらあるでしょう。

他方で、定着期におけるBEPがその展開において浸透期と異なるのは、対象者が「顧客になる可能性があるか」に限定されないことです。つまり、顧客になるかどうかを問わず「Aの場合はBするものだ」という条件設定を広くつくりだすことが、ベネフィットが市場に定着するために不可欠なのです。なぜなら、「みんな、そうしてる/そう思っている」という規範的な認識こそが、ノンカスタマーからニアカスタマーに変容させるキーファクターだからです。

まとめると、ベネフィット定着期におけるBEP開発は、その人固有の課題や目標があって、それを解決したり達成するためにブランドが購入されるという「WHO・WHY」を伴う連想ではなく、「Aという場合は、Bを購入し利用するものだ」というWHOもWHYも問わない「WHEN・WHERE」の連想をつくりだすことが要点となります。

例えば、『R-1』の「うがい、手洗い、R-1」はこの模範例です。他には『キットカット』の「受験」を切り口とした展開も”条件設定”を創出した好例と言えるでしょう。

SUPPLEMENT

ある研究では「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」を比較した結果、両者の使用頻度(Usage Frequency)にはさほど差がなかったのに対して、使用多様性(Usage variety)には差があったことを報告しています(Ram and Jung 1994)。本稿の理解に基づくと、このことは「アーリーアダプターは自らの創意でさまざまなシチュエーションでブランドから『ベネフィット』を引き出す一方で、アーリーマジョリティは『Aという場合は、Bを購入し利用するものだ』という規範化された特定の条件設定に従ってブランドを購入し利用している」と解釈できるかもしれません。

なお「条件設定」の有効性については、心理学者のペーター・ゴルヴィツァー(Peter Gollwitzer)が「Implementation intention」(実行意図)というタームで説明しています(Gollwitzer 1999)。このタームは「Goal intention」(目標意図)と対比され、例えば「運動を習慣化したい」場合に、「もし19時までに退勤できた日は、ジムに行くことにする」というように「If-then」の”条件設定”をする方が、「週2回必ずジムに行く」と”目標設定”をするよりもある行動の継続に有効だと、ゴルヴィツァーは報告しています。ベネフィットの定着期におけるBEP開発は言わば、市場あるいは社会というスケールで「ブランド」の購入・利用と結びつく「実行意図」をつくりだすことだと言えるかもしれません(Fennis et al. 2011)。

衰退期のBEP

本稿の最後に、ベネフィットの衰退期におけるBEPの使い方について、思考実験の趣が強くなりますが、検討したいと思います。なお本稿では「ベネフィットの衰退期」とは「ベネフィットの自覚を伴った顧客が減っていき、定着期に広がった”ベネフィットの自覚なき消費”の割合が相対的に高まっていく状況」と定義します。

衰退期において(定着期に推進された)「条件設定としてのBEP開発」が有効でないことは、先ほど例示したビールカテゴリーにおける『プレミアムフライデー』が、少なくともビールカテゴリーの衰退を止めるほどではなかったことからも明らかです(あまりに単純化した解釈かもしれませんが)。

ですから衰退期を打開するためには、新たなベネフィットの創出が不可欠だと考えた方がいいでしょう。加えて、その創出にはブランド単体の視点ではなく、前節で取り上げたカテゴリーに求める「ベネフィットのトレードオフ関係」をふまえる必要があると思います。結論を前倒しすると、ベネフィットのトレードオフ関係は確定的なものではなく改訂可能だと考えることで、そのカテゴリーに潜在する新たなベネフィットを引き出すことができるのではないかと思うのです。

そして、ここでも重要になると考えられるのが、「BEP」の視点です。なぜなら、わたしたちは「ベネフィットのトレードオフ」の中に埋め込まれており、そのトレードオフ自体を自ら直接問い直すことはきわめて難しいからです。ですから「ベネフィット」から一歩下がって「BEP」を起点に発想することが有効だと、本稿では提案したいと思います。

試しに、先ほどトレードオフ関係を想定した「自宅にいる時」と「ビジネスシーン」の両方のBEPでよく売れるワインがあるとしたら、そのワインから消費者はどんな「ベネフィット」を引き出すか、という問いを立ててみましょう。

本稿では、一旦手持ちの「ベネフィット」でこの問いに答えたいとおもいます。「自宅にいる時」と「ビジネスシーン」の両方で引き出される「ベネフィット」として有望そうなのは〈健康になれる〉でしょうか。つまり「自宅にいる時」に自分で飲んでいて体調がよいから「ビジネスシーン」でお酒好きの商談相手への気の利いたお土産としても購入する、と考えるのはそれほど筋が悪くないはずです。そして、この仮説が現実になった時、ワインカテゴリーにおける「ベネフィットのトレードオフ」は以下のように改訂されるかもしれません。

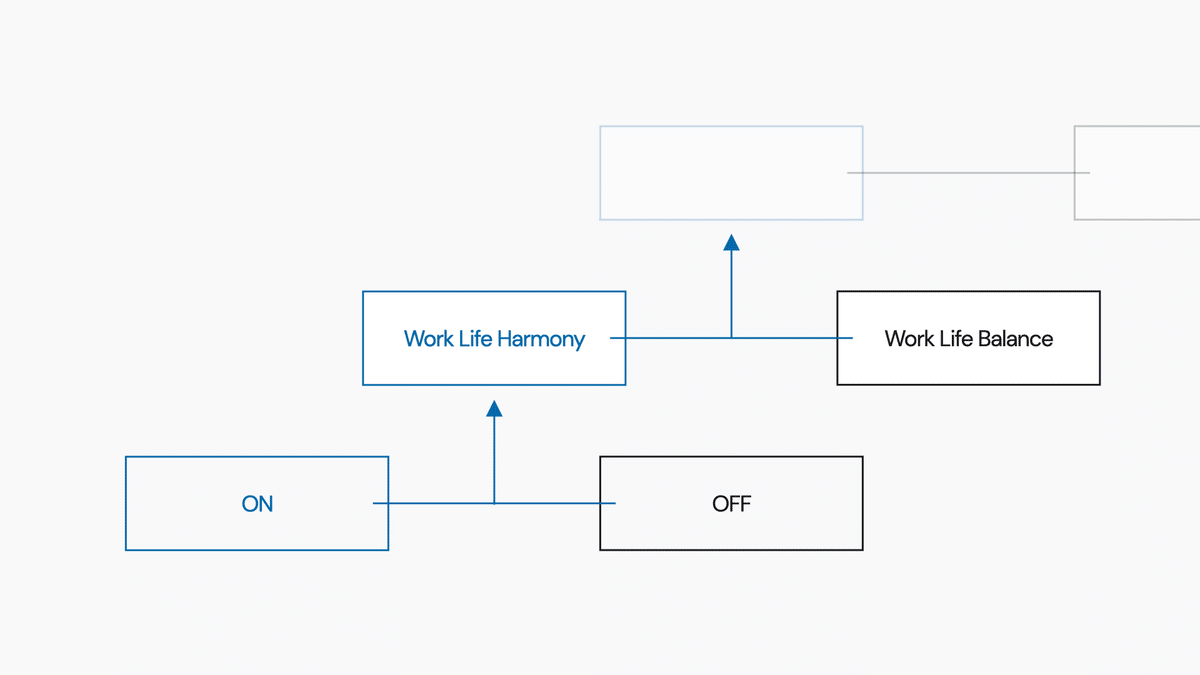

すこし視点を変えて、ベネフィットのトレードオフが改訂される前後を見比べてみましょう。改訂前の「輸入ワイン」と「国産ワイン」の間のトレードオフを一括りにまとめてみると「オンとオフの切り替え」として生じていたことが推察されます。他方で、改訂後のトレードオフは「ワークライフハーモニー vs ワークライフバランス」と捉えることができると思います。つまり、「ライフで楽しんでいるワインがワークにも生きる」という考え方と、「ワークとライフを切り離してバランスを取るためのツールとしてワインを捉える」という考え方の間のトレードオフです。

上図のように、トレードオフの改訂は弁証法的なプロセスで進行していくと考えることもできるかもしれません(阪原 2020)。

このように検討を深めていくことで、カテゴリーに潜在するベネフィットを時代に合わせて改訂することができるのではないかと思うのです。そして、その改訂の試みが、ブランドの「コンセプト」に生かされることは言わずもがなです。例えば、自宅で飲まれ、ビジネスシーンのお土産にもぴったりの健康的な”ワークライフハーモニーなワイン"のブランドコンセプトは「オーガニックラグジュアリー」になるかもしれません。

SUPPLEMENT

本稿では『ブランディングの科学』に対してどちらかというとクリティカルにみえる議論を展開してきました。一方で、本節で「カテゴリーに潜在するベネフィット」(およびそのトレードオフ)について検討したように、ブランドから引き出される「ベネフィット」の検討に「カテゴリー」の視点は欠かせません。そして、この「カテゴリー」が持つ引力とでも言うような働きを理解するための様々な補助線を『ブランディングの科学』は提供してくれるのだと、筆者は理解しています。

まとめ

本稿では、ロマニウクが提案したCEPのストレートな解説から始まり、前半ではCEPの実際の調査結果を読み解くことで「CEPをBEPとして捉えなおす」という”考え方”を提案し、後半ではベネフィットの導入・浸透・定着・衰退の各段階別のBEPの”使い方"について検討しました。

段階別のBEPの使い方について最後に補足しておくと、新商品だからと言って必ずしも「ベネフィットの導入期」に位置づけられるわけではなく、すでに広く周知されたベネフィットに基づいたプロダクトを新商品として上市するケースもあると思います(e.g. SOLOTA)。この場合には、上市時点から「ベネフィットの浸透期」をふまえたBEP開発が求められるでしょう(このような視点を持つことができるのが「ベネフィット」を主語に語ることのメリットでもあります)。また、ブランドによっては、ベネフィットの浸透期に位置する消費者と定着期に位置する消費者が混在するケースもあると思います。

これらの観点もふまえて、本稿のこれまでの整理を以下の一覧表にまとめました。必要に応じて、ご参照いただけますと幸いです。

SUPPLEMENT

管見の限り、実はCEPの提案者であるロマニウクは、2003年に発表した論文で一度だけ「ベネフィット」を扱っています(Romaniuk, 2003)。この論文では、あるファストフードブランドを対象に提供製品(e.g. ホットドックが売っている)、シチュエーション(e.g. 子どもと一緒に)、ベネフィット(e.g. コスパがいい)の3種類の属性それぞれが将来ブランドを購入する確率を高めるかを検証しています(蛇足ですが、ロマニウクは、「ベネフィット」を「評価的属性」(Evaluative attribute; Barwise and Ehrenberg, 1985)という彼・女らの研究で用いられる概念と類似することを指摘して、上記の学派的制約を回避しています)。検証の結果、属性の種類にかかわらず、ブランドを連想する属性の数が多いほど、将来ブランドを購入する確率を高めるという(彼・女らの理論的枠組みであるメンタル・アベイラビリティを裏付ける)結論を得ています。一方で、この論文でロマニウクは「他の属性よりも、将来の購入との関連性が高い属性が存在する」という仮説も立てていましたが、この仮説は支持されませんでした。つまり、ベネフィットの連想もシチュエーションの連想も同等程度にブランドの将来の購入を予測したのです。なお同論文を発表以降、ロマニウクは自らの論文の中で「ベネフィット」を扱っていません(とりもなおさず「シチュエーション」、すなわちCEPも論文という形式で報告されたことはありません)。

ちなみに、Romaniuk(2003)が3種類の属性を検証対象としたのは、Holden(1993)に着想を得ています。Holden(1993)のタイトルには「C(l)ue」という印象的なワードがあるのですが、このワードには(論文内で検討された)「シチュエーションがブランドの想起に直接結びつくキュー(Cue)となるケースもあれば、シチュエーションが(ベネフィットを経由して)間接的にブランドを想起するヒント(Clue)となるケースもある」という含意が表現されています。本記事は僭越ながら、現在からおよそ30年前にHolden(1993)が提示したこの示唆を、筆者なりにあらためて解説することを試みたものとも言えるかもしれません。

REFERENCE

青木幸弘(2010)『消費者行動の知識』日本経済新聞出版社

音部大輔(2019)『マーケティングプロフェッショナルの視点』日経BP

ケイティ・ミルクマン(著)、櫻井祐子(訳)(2022)『自分を変える方法』ダイヤモンド社

阪原淳(2020)『直線は最短か?:当たり前を疑い創造的に答えを見つける実践弁証法入門』ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス

ジェニ・ロマニウク(著)、前平謙二(訳)(2022)『ブランディングの科学:独自のブランド資産構築篇』朝日新聞出版

ジェフリー・ムーア(著)、川又政治(訳)(2014)『キャズム Ver.2[増補改訂版]』翔泳社

チャールズ・デュヒック(著)、渡会圭子(訳)(2019)『習慣の力[新版]』早川書房

西口一希(2019)『顧客起点マーケティング』翔泳社

バイロン・シャープ、ジェニ・ロマニウク(著)、前平謙二(訳)(2020)『ブランディングの科学:新市場開拓篇』朝日新聞出版

フェリックス・オーバーフォルツァー・ジー(著)原田勉(訳)(2023)『「価値」こそがすべて!:ハーバード・ビジネス・スクール教授の戦略講義』 東洋経済新報社

米田恵美子(2022)『「専門家」以外の人のためのリサーチ&データ活用の教科書』東洋経済新報社

Barwise, T.P. and Ehrenberg, A.S.C. (1985) Consumer beliefs and brand usage. Journal of the Market Research Society 27(2), 81–93.

Castleberry, S. B., N. R. Barnard, T. P. Barwise, A. S. C. Ehrenberg, and F. Dall’olmo Riley. (1994). “Individual Attitude Variations over Time.” Journal of Marketing Management 10 (1-3): 153–62.

Cohen, Justin, Larry Lockshin, Armando Corsi, Johan Bruwer, Carl Driesener, and Richard Lee. (2022). “The China Wine Market: How Wine Is Gaining Cultural Value in Chinese Culture.” The Routledge Handbook of Wine and Culture, 405–14.

Dai, Hengchen, Katherine L. Milkman, and Jason Riis. (2014). “The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior.” Management Science 60 (10): 2563–82.

Dunn, Steven, Charles Graham, Magda Nenycz-Thiel, and Arry Tanusondjaja. (2021). “Investigating Undercurrents of Stationarity and Growth With Long-Term Panel Data.” International Journal of Market Research 63 (6): 786–809.

Gollwitzer, Peter M. (1999). “Implementation Intentions: Strong Effects of Simple Plans.” The American Psychologist 54 (7): 493–503.

Fennis, Bob M., Marieke A. Adriaanse, Wolfgang Stroebe, and Bert Pol. (2011). “Bridging the Intention–behavior Gap: Inducing Implementation Intentions through Persuasive Appeals.” Journal of Consumer Psychology: The Official Journal of the Society for Consumer Psychology 21 (3): 302–11.

Holden, S. (1993). Understanding brand awareness: Let me give you a C(l)ue! ACR North American Advances, 20, 383–388.

Ram, Sriram, and Hyung‐Shik Jung. (1994). “Innovativeness in Product Usage: A Comparison of Early Adopters and Early Majority.” Psychology & Marketing 11 (1): 57–67.

Romaniuk, J. (2003). Brand attributes – ‘distribution outlets’ in the mind. Journal of Marketing Communications, 9(2), 73–92.

Park, Junghyun, Minki Kim, and Pradeep K. Chintagunta. (2021). “Mapping Consumers’ Context-Dependent Consumption Preferences: A Multidimensional Unfolding Approach.” The Journal of Consumer Research 49 (2): 202–28.

Verplanken, B., and Wendy Wood. (2006). “Interventions to Break and Create Consumer Habits.” Journal of Public Policy & Marketing 25 (April): 103–90.