禁止令と学校

禁止が多いなぁ、と思う。駅も公園も禁止や注意喚起だらけだ。どこにいても「気をつけろ」と「やんなよ」が目に飛び込んでくる。

駅には歩きスマホ禁止。と書いているし、

公園にはボール遊び禁止、大声禁止、自転車乗り入れ禁止。

楽屋にも貴重品の管理の注意。

僕らが危ない目に合わないように注意してくれてるのは分かる。

しかし、それにしてもちょっと注意多すぎじゃないだろうか。

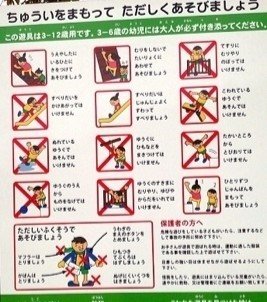

コレはなんか公園の注意書きみたいなやつだ。

僕がもしこの公園で遊ぶ子どもだったら

「もう、むしろやっていいことだけ書いてくんない?」と思う。

あまりに膨大な量の「気をつけろ」を浴びると、責任感がおかしなバランスにならないだろうか。

自己責任感を育む大切さよりも、浴びる注意の質と量に論点がいきそうだ。

「もっと分かりやすく注意しろ!」とか「もっといっぱい注意しろ!」ばかりで、「自分で気をつけよう」が鍛えられる気がしない。

僕は子どものとき、やって良いことと悪いことを色んな場所で学んできた。大人になってからも学んでいるけれど。

いつも自問自答し、思考していた。

具体的に書くと「これやったらおもろない!?でもやってええかな?アカンかな?」という思考だ。

自分で考えてるうちにルールや安全の中で、何かを創ったり、倫理観を整えられるようになるはずだ。そして守ったり破ったりして、失敗しつつ学んできた。

それを踏まえてコレをもう一度見てみよう。

こんな量の「やんなよ!」があれば、もはや思考などする必要がない。

完全にこれら注意書きに依存してしまえばいい。

失敗したら「この注意書きに書いてなかったから」と言えばいい。

この看板にはそれぐらいの全能感がある。

しかしそれが続くと他のことでも、失敗したときに「だって誰も注意してくれなかったんだもん!」というロジックを持つ大人にならないものだろうか。

もっと言えば勝負を仕掛けるタイミングで、責任感の無い斬れ味の鈍った人間にならないだろうか。

「そんなこと言って公園で事故が起きたらどうすんのよー!」とPTAみたいなおばさんに文句言われたらグウの音も出ないのだが、大事なことってなんなのだろうか。

あまりに対策が目に入ると「人のためよりも、苦情やクレーム対策の意味合いが強いんじゃ」と感じてしまう。

社会に存在するすべてのルールは「禁止令」というカタチで通達されるのだな、とひしひし感じる。

僕が人生で最初に味わったルールは、たしか学校によるものだった。

きっと日本人特有の凄まじい規制スピリッツは、学校教育と無関係ではない。

「学校が認めた制服しか着てはいけない」という禁止令。

「土足で教室に入るべからず」という禁止令。

「バイト禁止」もそうか。「携帯禁止」もそうだった。

今思うと、「給食は残さず食べないとダメ」や「廊下は走るな」に「先生とすれ違ったら元気よく挨拶しろ」に至っては、人権侵害スレスレだ。

アレはダメ!コレはダメ!という禁止令を増やしていくことは、非常にコストの安い教育手法だ。ラクなのだろう。

とりあえず禁止の柵を飛び越えた者を、ぶっ叩いておけばいいのだから。

小四のとき、忘れられないエピソードがある。

その日は音楽の授業があったので、移動教室だった。

リコーダーの授業だったのだけど、僕は自らの4年5組の教室に笛を忘れてきてしまった。

音楽の先生に「リコーダーを教室に忘れてきてしまったので、取りにもどってもいいですか?」と聞いた。

教室は二つ隣りだったので、取りに行って戻ってくるまでで1分程度だ。

音楽の先生は二つ返事でOKだった。ちょっと急ぎつつ、僕は自らの教室に戻った。

真っ暗な教室に西日が差し込んでいた。すみっこで何かしらの作業をしている担任がいた。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

音楽を作って歌っています!文章も毎日書きます! サポートしてくれたら嬉しいです! がんばって生きます!