電気自動車の誕生 動力源の内部に迫る!

こんにちは! 本村です。

さて、今回は「電気自動車の誕生 最先端の動力源」というテーマでお話しできればと考えております。

電気自動車が誕生した物語についてです。

Chapter1:電気自動車の誕生

電気自動車はクルマの歴史の中で一番新しいイメージがありますが、誕生の期限を遡ると、実はエンジン車よりも前に登場しています。

まず、アメリカのトーマス・ダベンボートという発明家が、1834年に最初の直流モーターを発明したとされています(後の路面電車の始まり)。

この直流モーターとバッテリーの電気を組み合わせて走る”小さな模型”を作ったといわれています。

上記の小さな模型が、モーター駆動の発展にとって重要な要素となります。

当初、ガソリンを燃料にしてエンジンを動かし走るエンジン自動車は、1886年にドイツのカール・ベンツが発明しました。

できた背景には、それまでエンジンは人間の背丈ほどのサイズだったため、ドイツ人であるゴットリープ・ダイムラーやベンツが小型化したからです。

しかし、モーターを動かすのに不可欠なバッテリーの実用化に時間が掛かったため、電気自動車の誕生がエンジン自動車より遅れました。

ちなみに、ベンツのエンジン自動車が誕生する4年前に、架線から電気を得る世界初のトロリーバスが、ドイツのシーメンスによってベルリン郊外で運転されたという事例があります。

つまり、電気を使用してモーターで動くという発想は、ダベンポートによって生み出されたということです。

電気自動車の実用化

とは言いつつも、電気自動車は19世紀にエンジン自動車と競うように誕生したにもかかわらず、21世紀まで、バッテリー性能の低さという足枷から抜け出せない状態でした。

それに対してエンジン車は、石油産業の発展と同時にガソリンスタンドが普及し、恐ろしいスピードで世界へ広がっていきました。

実は、この間もバッテリーからではなく、路面電車と同じように架線から電気を得て走るトロリーバスの出現はあったものの、やはりエンジンで走るバスに追いやられてしまいました。

Chapter2:磁力という不思議な存在

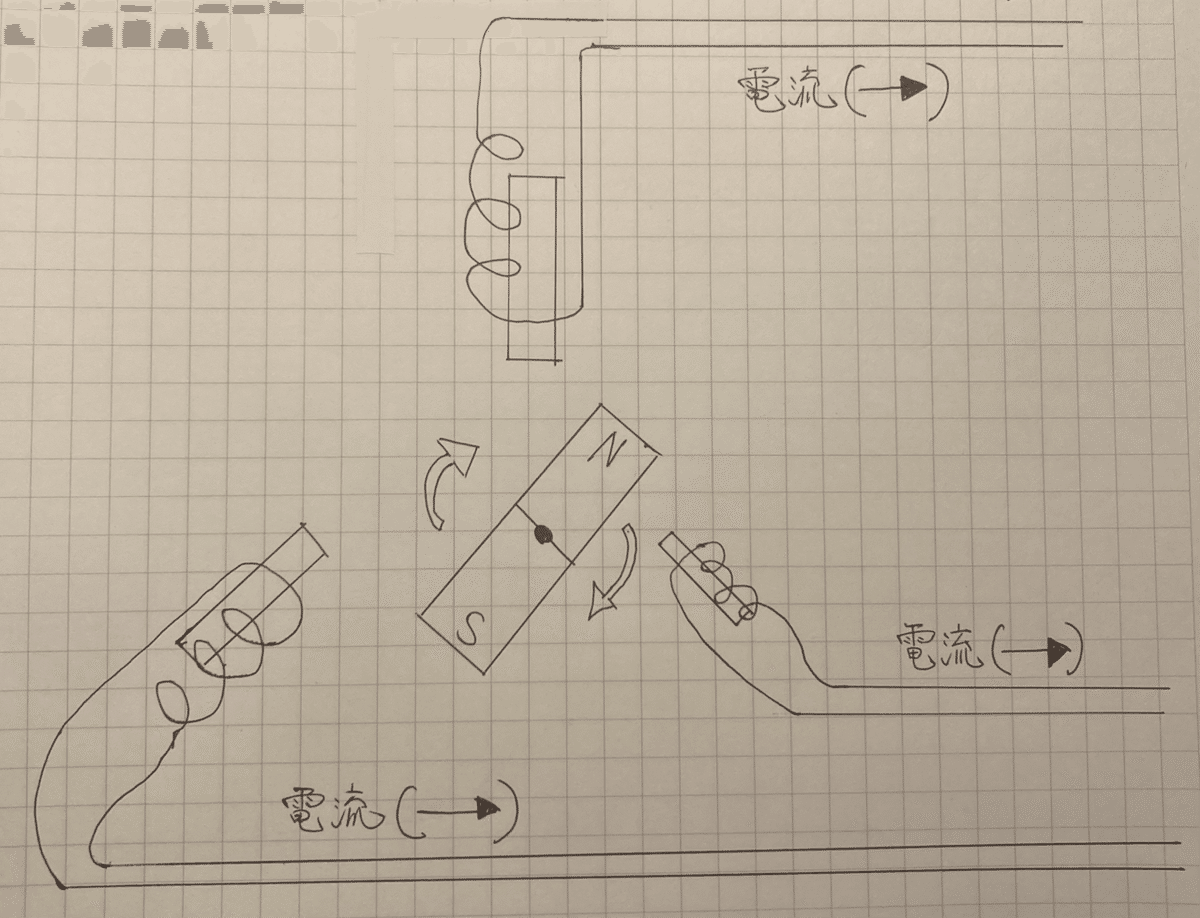

電気で動くモーターは、磁石が持つ特性を利用し、回転力を生み出す仕組みとなっています。

磁石について軽くまとめてみます。磁石は、N(+)とS(ー)という二つの極を持っています。そして、磁石は周囲に磁力を及ぼします。

例えばN極とS極を左右に持つ棒磁石では、N極からS極に向かって磁力が働いていると考え、その流れを磁力線と呼んでいます。

反発力をモーターへ活かす

一番上の磁石のように二つの棒磁石を使って、N極とS極を向かい合わせると、N極からS極へ向かって働く磁力が引き合う力を起こし、左右の磁石はくっついて離れにくくなります。

逆に、真ん中の磁石のようにN極同士を向かい合わせるとS極へ向かう磁力線の働きで左右の磁石が反発力を起こし、互いに離れようとします。

この磁石が持つ特性を、回転する動きに利用したのが”モーター”です。

一番下の図を見てもらえれば分かる通り、棒磁石を左右に置いた場合は、それぞれが離れようとしますが、離れようとする磁石の真ん中を抑え、回転させる状態にしておけば、同じ極同士で磁力線の働きにより反発力を起こした力が、真ん中を抑えられた磁石を回転させる力として働きます。

つまり、真ん中を抑えられた磁石から軸を出しておけば、モーターの原型となります。

Chapter3:動力源の内部に迫る!

電気自動車の動力源は、モーターである。

モーターは、磁石の磁気を利用して軸を回転させて、回転力を生み出す電気機械の一つです。また、電気には2種類存在し、使用する電気の違いによって、モーターは”直流モーター”と”交流モーター”に分かれます。

直流モーター

直流の電気とは、乾電池や、充放電を繰り返すことで何度も利用できるバッテリーから得られる電気です。

言うならば、電気の基本事項で、静電気も直流に分類されます。直流という言葉通り、真っ直ぐ流れる電気のことです。電気の大きさも、流れる方向も変わらないのが直流です。

*バッテリーに充電されている電気は直流なので、それをダイレクトにモーターに流すと回転するのが、直流モーターです。

交流モーター

交流とは、家庭に電柱から配電されてくる電気です。直流と異なり、電気の大きさと方向を、時間とともに変化させながら流れます。

具体的には、発電所で発電機を使って作られる電気が交流で、それが家庭に配電されているというイメージです。

上記の交流を、モーターに流すと、電気の大きさと方向を変化させながら、波型の電気が繰り返し伝わるので、プラスとマイナスの電気が交互に伝えられることになります。

そして、この章の終わりに”発電機”の仕組みについて触れていこうと思います。

発電機

上述したモーターと発電機は、同じ機構です。ざっくりとした仕組みは下記の通りになります。

電気を流すとモーターになり、回転力を生み出す。

外部から力を加えて回転させると、電気が生み出される。

抽象的ですが、以上が発電機の仕組みになります。

重ね重ねになりますが、発電機の内部の機構は、モーターと同じです。

まず、回転軸と周囲を囲む筒状の所に、磁気を持つ磁石と銅線のコイルが設置されています。

そして、軸に回転力が伝えられると、磁石とコイル間の磁力の関係から電気が生まれます(発電所の発電機も、この原理で動きます)。

*自転車の発電機も、人が漕ぐ自転車のタイヤの回転を利用して、軸を回して発電しています。

バッテリー

エンジン車でも使われていて、身近な存在として存在するのが”鉛バッテリー”です。因みに電気自動車も、1990年代に入ってさらにバッテリーを積んでいました。

エンジン車のエンジンルーム(トランク内)の端に搭載されている鉛バッテリーは、樹脂で作られた白や黒の箱に収まっている。その内部は、六つの部屋に分かれています。

そして、一部屋ごとにプラス(+)極用とマイナス(ー)極用の鉛の板が収められています。その鉛の上側に出っ張りがあり、そこがプラスやマイナスの電極となります。

鉛の板は、”希硫酸”の液に浸っています。

*希硫酸とは、質量パーセント濃度が約90%未満の硫酸の水溶液のこと(H2SO4)。

この希硫酸を”電解液”と言い、鉛の板に化学反応を起こさせます。そしてこの一組の鉛板と希硫酸を、”セル”と呼びます(バッテリーの最小単位)。

鉛バッテリーは、6セルで一箱になっていることになります。鉛バッテリーの場合、1セルで2ボルトの電圧を生み出します。

*エンジン車に搭載される鉛バッテリーが、「12ボルトバッテリー」と呼ばれるのは、2ボルトを出すセルが六つ一箱になっているからです。

次にバッテリー搭載場所についてお話ししようと思います。

一般的に電気自動車に搭載されるバッテリーは、どの種類のバッテリーを使うにしても、重い上にサイズが大きくて、場所をとります。因みにここまで大掛かりな自動車部品は他に存在しません。

先ず、電気自動車で必要とするバッテリーの大きさは、車の床面積ほどあります(重量は、200〜300kg)。実際、これはエンジン車のガソリンタンクの比ではありません。

小型車のガソリンタンクは50リッター前後です。これにガソリンを一杯満たしても、重さは35kgほどです。

バッテリーは、大きくかつ重いため、車体のどこにでも置けるものではありません。

つまり、床に平らに並べるしか方法がないということです。

床に並べるとはいえ、鉛バッテリーを用いた場合は、販売されている鉛バッテリーの箱のサイズが決まっているため、どうしても床が高くなってしまいます。

床が20〜30㎝も上がって、いわゆる体育座りをするような形で座席に座らなければなりません。鉛バッテリーしか使用できない時代は、エンジンルームやトランクルームに分けて搭載したり、室内の左右の座席の間に積み上げたりする方法も採られました。

そこで”リチウムイオンバッテリー”が登場すると、その高性能が評判になりましたが、「高性能=小型化が可能」ということになります。

*リチウムイオンバッテリーとは、充電可能なバッテリーを指していて、リチウムイオンを利用しエネルギーを貯蔵します。

バッテリーのサイズが小さければ小さいほど高さを抑えられ、床に並べても、室内の床が高過ぎてしまう心配はなくなります。

要するに、床にバッテリーを並べる利点は、車体の重心が低くなることにあります。よって、電気自動車の走行中の安定性や乗り心地が良くなったりします。

Chapter4:電気自動車=バッテリー(動力源)

電気自動車=バッテリー(動力源)というイメージは、ほぼほぼ固定されつつあります。

また、電気自動車の弱点といえば、一度の充電で走行できる距離の短さにあります。原因は、バッテリー性能です。

要するに、リチウムイオンバッテリーの存在が必要不可欠な状態となっています。そして、巷でよく話に上がるのが、”リチウム空気バッテリー”というものです。

リチウム空気バッテリーとは、どういうものかというと、プラス(+)極に空気中の酸素を用いて、マイナス(ー)極に金属リチウムを使い、酸素とリチウムの間で起きる化学反応で電気を起こす仕組みです。

リチウムイオンバッテリーを電気自動車に利用した場合、約1000㎞の走行ができる可能性があるとされています。

上記のような次世代バッテリーの台頭に比例して今後、電気自動車の様々な利用法が発展していくと考えられます。