形態分析③:ブラマンテの有機体とレトリック

0.ドナト・ブラマンテ

久しぶりにnoteを更新する今回は、ルネサンスの建築家ドナト・ブラマンテ(1444-1514)について書いてみようと思う。メニカンでのトークが決まったおかげで、形態分析の授業を一通りおさらいする口実ができ、ようやく止まっていたシリーズが書けそうというわけである。当初ブラマンテはトークに入れていたのだが、残念ながら時間と内容の関係で外さなければいけなくなったので、当日紹介するアルベルティに先んじてnoteで更新しておこうと思った次第である。個人的にブラマンテの分析は授業の中でも上位に入るほど興味深いと感じている。

Fig.1. ドナト・ブラマンテ肖像画

さて、ドナト・ブラマンテはいわゆる盛期ルネサンスと呼ばれる時代の建築家で、ルネサンスの建築理論をブルネレスキ、アルベルティらから引き継いで、ミラノやローマを中心に活躍した人物である。彼が携わった最も有名なプロジェクトは、恐らくバチカン市国のカトリック教会総本山であるサン・ピエトロ大聖堂であろう。

Fig.2. サン・ピエトロ大聖堂

ブラマンテの弟子であるラファエロやミケランジェロ、ヴィ二オラ、ベルニーニらが後に引き継いでいくこの一大プロジェクトの最初の建築計画を担当したのが、実はこのブラマンテである。なので、ラファエロやミケランジェロが後で変更を加えていく計画は、すべてこのブラマンテの図面が下敷きになっているわけである。

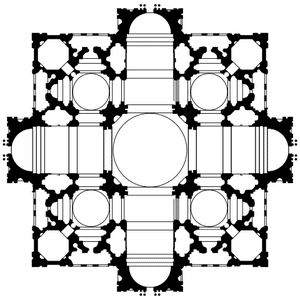

Fig.3. ブラマンテによるサン・ピエトロ大聖堂の平面図(1506)

Fig.4. サン・ピエトロ大聖堂の平面図の変遷(旧聖堂、ブラマンテ(赤)、ミケランジェロ、マデルノ)

上の平面図の変遷を見れば、ブラマンテの初期案がいかに影響力を持って引き継がれていくかがわかるだろう。そしてサン・ピエトロ大聖堂の計画だけでなく、彼が発明・統合したルネサンスの建築理論の数々は、セルリオやパラディオ といった後世の建築家にも多大な影響を及ぼしていくのである。次にそれらブラマンテによる発明を見ていこうと思う。

1. ブラマンテの建築的発明

まずはじめに、ルネサンス以降の建築を見ていく上で重要となるのが、弁証法(Dialectic)という考え方である。すなわち、何か対立する二つの要素を調停していく事で新しい建築を作っていく、ということである。ブルネレスキが主体と客体、アルベルティが部分と全体の弁証法で建築を考えていったならば、ブラマンテはソリッドとヴォイドという、現代建築でもよく使われる二つの要素の弁証法によって建築を考えていった世界で最初の人物である。ソリッドとヴォイドの弁証法を中心に建築を考えていった場合、ブルネレスキやアルベルティのように構造部分とソリッド部分が一対一の対応関係を結ぶことよりも、平面上のソリッドとヴォイドの関係性のほうが重要となってくるので、ブラマンテはここで初めて「非構造としてのポシェ」という建築的操作を導入する。現代で言えば耐力壁と非耐力壁みたいなものだろう。

Fig.5. パースを利用したブラマンテによる想像的エッチング(1481)

さて、ブラマンテは画家であるピエロ・デラ・フランチェスカ(1412-1492)の元で古代ローマの建築やブルネレスキのパースペクティブの描き方を学んだ後、建築設計の仕事に携わりながらこのソリッドとヴォイドの概念を確立していき、最終的に有機体(Organism)という新たな建築的概念に到達する(フランク・ロイド・ライトの有機的(Organic)建築とは異なる)。この「有機体」という概念を説明できるのが、次のパヴィア大聖堂(1488)の計画案であろう。

Fig.6. パヴィア大聖堂(1488)

Fig.7. パヴィア大聖堂計画案

一見するとブルネレスキのサント・スピリト聖堂と大きな違いは見られないように感じるが、ブラマンテのパヴィア大聖堂の場合、圧倒的に黒のポシェの密度が高くなり(よりレトリカルなポシェ)、さらに八角形の対角線を中心とした建築的オーガニゼイションがより前面に現れてくる。

Fig.8. パヴィア大聖堂(左)とサント・スピリト聖堂(右)の比較分析

上図のブラマンテとブルネレスキの二つの聖堂を見ていただければわかるように、ブラマンテのパヴィア大聖堂は単一焦点を中心にドームの柱のポシェでレトリカルな八角形が暗示され、その八角形の頂点から外のグリッド状の構造体に蜘蛛の網目のようなオーガニックな軸線が引かれる。こうすることで、聖堂の外の四隅に新たな焦点が生まれ、そこがさらに空間化されているのが特徴的だ。対してブルネレスキのサント・スピリト聖堂は、単一焦点から放射状に構造体が広がり、必ずしもレトリカルな幾何学をベースとした対角線が浮かび上がってこない。空間も均一で無駄がなく、焦点と構造が常に一対一の関係を結んでいるのが特徴的だ。

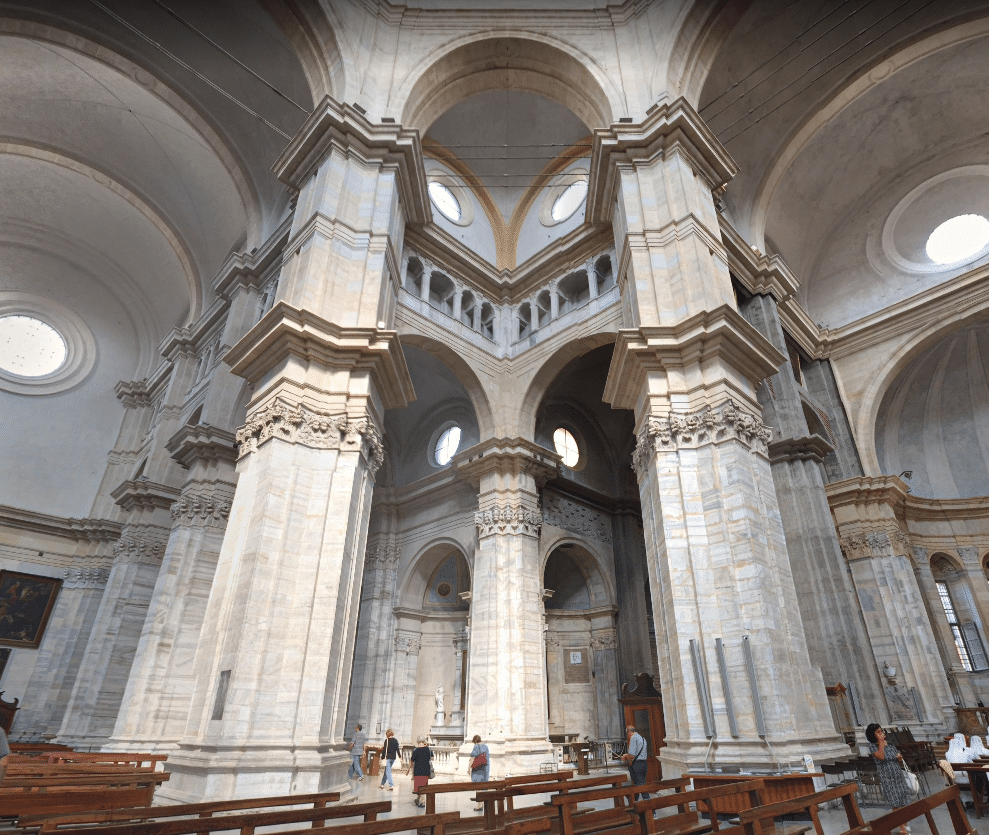

ブラマンテのようにオーガニックな軸線で四隅に焦点を作ることでどういった効果が生まれるかというと、力の流れが四隅に集約していく、まさしくゴシック建築の構造の合理性みたいなものが表現できるのである。ただし、ゴシック建築はフライングバットレスなどを駆使して「力の流れ」そのものを正直に構造体として表現していたのに対し、ブラマンテの場合はそれをレトリカルに表現しているところが大きな違いである。そしてこれこそ、アイゼンマンが言うところの「有機体の建築」という概念なのである。もっと厳密に言えば、「有機体をレトリカルに表現する建築」、といったところだろうか。以下のパヴィア大聖堂の内観写真を見ていただければわかるように、角に向かってアーチが順々に集約されていくのがよくわかる。

Fig.9. パヴィア大聖堂の内観(角)の様子

そして、これはブラマンテによる著名な建築的発明の1/3に過ぎない笑

次の発明はいわゆる空間のプログレッションという概念である。プログレッションとは段階的な漸進という意味である。この「段階的」というのがとても重要で、いわゆる初期ルネサンスのブルネレスキやアルベルティが等質な空間の連続で建築を考えていたのに対し、ブラマンテはここで初めて異質な空間を段階的に連続させることで建築を作っていく。この概念が原型として現れるのがジェナッツァーノのニンファエウム(年不詳)である。

Fig.10. ジェナッツァーノのニンファエウム(年不詳)

Fig.11. ジェナッツァーノのニンファエウムの平面図

Fig.12. ジェナッツァーノのニンファエウムの空間ダイアグラム

空間ダイアグラムを見ていただければわかるように、空間がAという正方形からBという圧縮された長方形へとプログレッションしているのがわかる。このようにブラマンテは空間のヒエラルキーを作っていく事で、ルネサンスの建築体験をより豊かなものにしていく。この概念は同様に前述のパヴィア大聖堂とサント・スピリト聖堂の比較でも見ることができる。

Fig.13. パヴィア大聖堂とサント・スピリト聖堂の比較分析(空間構成)

すなわちパヴィア大聖堂が短軸ではA-B-A、長軸ではA-B-C-B-Aのプログレッションを持っているのに対して、サント・スピリト聖堂はオールAのプログレッションを持っているということである。今回のところは余談であるが、この「空間のプログレッション」という概念を強く引き継いで、それを極端に行う事でルネサンスのプロポーションを解体・変形させていくのが後期ルネサンスのセルリオやパラディオといったマニエリスム建築家達である。

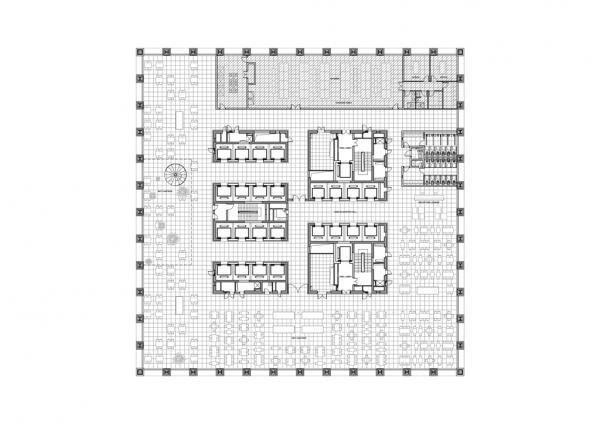

そして最後の発明となるのがオブジェクトのフレーミングである。これは簡単で、いわゆるある建築を別の建築で囲うという手法である。これが見られるのが盛期ルネサンスの最高傑作との呼び声も高い、サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会のテンピエット(1502?)である。

Fig.14. サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会のテンピエット(1502?)

Fig.15. テンピエットの平面図と立面図

テンピエットとは直訳すると"小さな寺院"という意味で、その言葉通りサン・ピエトロ・イン・モントリオ教会の中庭に建つ小さな寺院となっている。中庭自体は既存で、かつ現在の中庭の周囲の建物は変更が加えられているため当時の面影は残っていないが、平面図から見ても分かるように、寺院のプロポーションが必ず周囲の中庭と一対一の関係性を持つように計画されている。すなわち、この場合はオブジェクト(寺院)とフレーム(中庭)の弁証法で建築が考えられている。これは実は現代建築でも数多く使われている手法で、例えばOMAの深セン証券取引所やSANAAの金沢21世紀美術館などもブラマンテの手法の系譜に入る(ついでに紹介すると、僕が現在スタジオで設計している建物もこの系譜に入る...)。

Fig.16. 深セン証券取引所(OMA/2013)

Fig.17. 金沢21世紀美術館

Fig.18. 筆者のスタジオ途中経過

長くなったが、以上三つ(有機体の建築、空間のプログレッション、オブジェクトとフレーム)がブラマンテの主な建築的発明である。次に授業での実際の分析に入っていくが、実はこの三つの発明は分析ではほぼ取り扱わない笑。そのかわりに、先に少し述べたブラマンテのレトリック(修辞法)に焦点を当てて、このレトリックが極端に現れているとても面白い中庭二つを分析していく。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?