ブラジャー土器と呼ばれた縄文土器 ー 縄文時代中期埼玉の複弧文類型

いつだったか、だいぶ前に埼玉の資料館で学芸員の方から、「ブラジャー土器」という縄文土器があると教えて貰いました。昨今はそういうネーミングは差し支えがあるんでしょうけど、と。最近ふと思い出して全国遺跡報告総覧で検索してみると、確かにブラジャー土器(以下ではBJ土器と略)という言葉が出てくる発掘調査報告書が見つかりました。

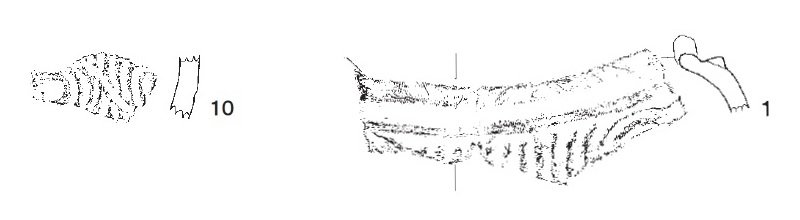

図示したものはキャリパー形土器が中心である。隆帯によって口縁部文様帯内を加飾するものは、2本一組の隆帯を用いることが多い。隆帯脇は沈線でナゾられ、貼付感の残る断面形状が特徴となる。(中略) 1は所謂ブラジャータイプの土器。これらの頸部は無文帯として確立しており、地文は縄文が主となっている。

(引用 文献[1] 118ページ)

ピット51 出土遺物 1は、渦巻き文を中心にして沈線で渦巻き文に連続弧線を加えたいわゆるブラジャー土器で、右端に突起が付いている。

172 号住居跡出土遺物 10は、口縁部文様を沈線で重ね渦巻き文、いわゆるブラジャー土器と言われていたものである。

左:172号住居址 右:51号ピット

(引用 文献[2] 83,86ページ)

こうして見ると、学術用語に準ずる通称くらいの感じだったことが分かります。文献[1]が1985年、文献[2]が2014年なので、10年ほど前までは普通に使われていたようです。とは言うものの、図1や図2では何でブラジャーなのか、さっぱりわかりません。もっと立体的な絵で確認したいところです。

元々は、縄文時代中期の加曽利E式土器について質問しているときに出てきた話でした。地文として縄文や撚糸文を使うことは加曽利E式の要件の一つだと思っていたのですが、隆帯や沈線だけで文様を描く図3のような土器も加曽利E式と呼べるのでしょうかと訊いたのです。そのときに、隆帯で同心円や細かく巻いた渦巻を施文する土器を「複弧文土器」と呼び、その中にBJ土器があるとのことでした。

(さいたま市 土器の館)

図3の土器はあまりBJ土器には見えませんが、「複弧文」や「重弧文」で検索して、もっとBJ土器らしいものを探してみました。

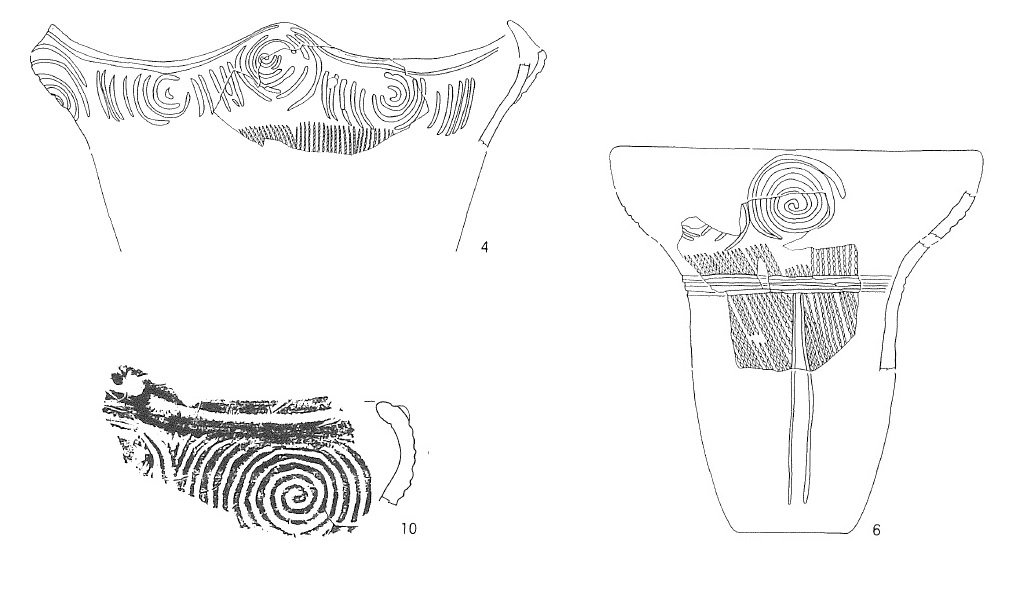

志木市の西原大塚遺跡から出土した、図4の口縁部破片は、図1の中央部に似ています。同心円の中心が盛り上がって、ここをブラジャーのカップに見立てたのだろうと思います。

(引用 文献[3] 63ページ, 図版16)

同じく西原大塚遺跡の図5は渦巻の中心が飛び出すタイプで、両側が斜めの隆帯による区画になっている点は図1や図4と共通しています。

(引用 文献[4] 192ページ)

狭山市丸山遺跡の土器(図6)は斜めの区画をもたないタイプです。上向きに張り出した同心円と、平たい渦巻が交互に並んでいます。

(引用 文献[5] 110ページ, 図版39)

宮地遺跡の土器(図8)のように渦巻の中心の飛び出しが弱めの土器もあります。

(引用 文献[6] 30ページ, 図版11)

稲荷上遺跡の土器(図9)の口縁部は図1とよく似ています。全体像が分かるので報告書の記述を引用します。これはBJ土器の典型的な形の一つと言えます。

器形は4単位の突起を有する口縁部が強く内湾し、口縁部文様直下から括れる頸部に至る。胴部は長胴で、ほぼ円筒形を呈する。口唇部には突起部に対向する小渦巻文から流れる沈線を巡らす。突起に対応して突出する渦巻文を配し、それらを2条の波状沈線で繋いで区画を作出する。区画中央に渦巻文を沈線で描き、空間に弧状沈線を充填する。頸部は無文帯で、下端を長楕円の沈線で区画する。胴部は対弧状の区画を沈線で4単位描き、内側に中央巴状の渦巻文と弧状沈線を空間に充填する。対弧区画外側も同様の文様を施している。

(引用 文献[7] 130ページ, 図版29)

こうしてBJ土器を並べてみると、かろうじてブラジャーに見えないこともありませんが、ぐるぐるのカップが1950年代風で、お祖母ちゃんが若かった頃みたいだという気もします。まるで比喩されるブラジャーも考古学の対象のようです。

向原A遺跡の土器(図10)はBJ土器と構成はほぼ同じですが、文様はかなり崩れて変化しています。

(引用:文献[8] 39ページ, 図版14)

複数のBJ土器が一つの住居跡から出土する例もいくつか見つけました。BJ土器が特別に珍しい土器ではなく、普通に使われるありふれた土器だったことが分かります。八王子市滑坂遺跡の34号住居址から出土した土器のうち、図11の3,4,5の三つがBJ土器です。4の胴部は地文が隆帯ではなく縄文になっています。

(引用 文献[9] 157ページ)

ふじみ野市の神明後遺跡22号住居址からは、口縁部のシルエットが異なるBJ土器2つと、おそらくBJ土器の胴部下半1つが出土しています。この住居址からは土器が50個以上出土していますので、作られた時期には幅があると思います。

(引用 文献[10] 196, 320ページ)

入間市水窪遺跡から出土した土器(図13)の4と6は胴部が隆帯ではなく縄文や撚糸文を使っています。また入間市博物館に展示されていた水窪遺跡の土器(図14)も胴部は撚糸文でした。

(引用 文献[11] 28ページ)

埼玉県埋蔵文化財調査事業団の収蔵展示室にあったBJ土器も撚糸文の胴部でした。残念ながら出土遺跡は見落として不明です。

日高市宿東遺跡の土器はBJ土器ではない複弧文土器ですが、造形の完成度が高いユニークな土器です。この土器も埼玉県埋蔵文化財調査事業団に展示されていました。

(埼玉県埋蔵文化財調査事業団)

(引用:文献[12] 374ページ)

発掘報告書では次のように考察されています。

胴部中段がくびれ、口縁部内湾して胴下半部の張り出すいわゆる「キャリパー形」を呈する深鉢である。

口縁部文様帯は繋弧文であるが、地文は棒状工具の集合沈線である。胴部文様は平行沈線の懸垂文間に渦巻文と縦位の集合沈線が垂下するもので、馬高式の胴部文様の構成に類似している。

水平口縁上に立体的な突起を1点配する手法は前段階の東関東にもみられるが、内部の平坦面に描かれた同心円文は、井戸尻式の人面把手をも連想させる。

極めて多様な影響関係のもとに成り立っている個体であり、「xx系」といった単純な捉え方では理解不能な士器であるといえよう。

BJ土器もその由来や系統については見解が定まっていないように思われます。

1. 勝坂式末期の土器からの変容

2. 重弧文の曽利式土器との関連

3. 馬高式(新潟)や北陸の土器の影響

のいずれかだろうとは思いますが、3.は伝搬経路が不明、2.は曽利式のほうが後の時代になるので、個人的には1.が妥当かなと考えています。また加曽利E式土器に含めるかどうかも微妙なところです。報告書では多くが加曽利E1式にカウントしていますが、加曽利E1式並行の異系統土器と解釈しているものも見られます。

少し古い文献になりますが、「縄文中期土器群の再編」[13]では、埼玉および周辺の縄文時代中期の土器を分類し、各時期の土器の変遷を整理しています。BJ土器とその仲間は、9b期1群E類[加曽利E1式中段階並行・キャリパー形土器・ロ縁部文様帯全体に隆帯の渦巻文を持つ土器/図17左]と10期1群F類[加曽利E1式新段階並行・キャリパー形土器・ロ縁部と胴部に細隆線による渦巻文を描く土器/図17右]に分類されました。

右:西原遺跡 9号住居址 出土土器

(引用:文献[13] 83, 85ページ)

ここまでに挙げた土器と文献[13]で図示された土器、展示会図録やWebサイトで見つけた土器から、BJ土器を含む複弧文土器の出土遺跡の分布図をgoogle mapで作成してみました。いくつかの例外を除いては、埼玉南東部に分布が集中し、部分的には東京西部にも分布しています。

最近の文献[14]では、勝坂式から加曽利E式に切り替わる時期の、武蔵野台地から大宮台地にかけての土器を分類・集計しています。BJ土器など複弧文系の土器は、[キャリパー形/口縁が強く内湾/口縁部に沈線による多重渦巻文、渦巻部突出]のグループに分類されます。このグループは加曽利E1式期の初頭には全土器の7.1%(大宮台地では8.4%)と一定の割合を占めています。一方で「その系譜や分布について不明の点が多く、当該期土器群での位置づけが定まっていない」[14]とも評されています。

BJ土器およびその類似土器は、それらを主体として出土する遺跡が見つかっていないので、土器型式として成立するものではありません。しかし他の土器から明確に区別できる特徴をもち、共通の特徴をもつ土器が多くの遺跡から出土している点で、一つの地域的な類型として十分定義可能な土器と思われます。BJ土器は、専門家の間で認識されるようになってから既にかなりの年月が経つのに、まとまった類型として積極的に触れられることは意外に少なかったかも知れません。もしユーモラスな通称が災いして解明が遅れているのであれば、少々残念なことだと思います。

ブラジャーという単語が入った文章を書くのは、生まれて初めてだったように思います。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

参考文献

[1] 埼玉県埋蔵文化財調査事業団「埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書48:北塚屋」埼玉県埋蔵文化財調査事業団 (1985)

[2] ふじみ野市教育委員会「ふじみ野市埋蔵文化財調査報告11:埼玉県ふじみ野市市内遺跡群」ふじみ野市教育委員会 (2014)

[3] 埼玉県志木市教育委員会 「志木市の文化財75:西原大塚遺跡第220地点 西原大塚遺跡第222地点 西原大塚遺跡第227地点」埼玉県志木市教育委員会 (2020)

[4] 埼玉県志木市教育委員会「志木市の文化財97:埋蔵文化財調査報告書」埼玉県志木市教育委員会 (2024)

[5] 埼玉県狭山市遺跡調査会「狭山市遺跡調査会報告13:丸山遺跡」埼玉県狭山市遺跡調査会 (2003)

[6] 埼玉県狭山市教育委員会「狭山市文化財調査報告26:宮地遺跡 第6次調査」埼玉県狭山市教育委員会 (2007)

[7] 埼玉県狭山市遺跡調査会「狭山市遺跡調査会報告26:稲荷上遺跡」埼玉県狭山市遺跡調査会 (2017)

[8] 埼玉県埋蔵文化財調査事業団「埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書465:向原A/芦苅場」埼玉県埋蔵文化財調査事業団 (2020)

[9] 埼玉県埋蔵文化財調査事業団「埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書242:まま上遺跡」埼玉県埋蔵文化財調査事業団 (2001)

[10] ふじみ野市教育委員会「ふじみ野市埋蔵文化財調査報告4:埼玉県ふじみ野市市内遺跡群」ふじみ野市教育委員会 (2008)

[11] 谷井、細田「水窪遺跡の研究 加曽利 E 式土器の編年と曽利式の関係からみた地域性」埼玉県埋蔵文化財調査事業団: 研究紀要 13, 13-66 (1997)

[12] 埼玉県埋蔵文化財調査事業団「埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書197:宿東遺跡」埼玉県埋蔵文化財調査事業団 (1998)

[13] 谷井ほか「縄文中期土器群の再編」埼玉県埋蔵文化財調査事業団: 研究紀要, 1-137 (1982)

[14] 徳留「武蔵野台地北東部および大宮台地における勝坂式終末期から加曽利E式初頭期の土器様相」(山本ほか編「考古学の地平II 縄文時代中期の土器論と生業研究の新視点」37-52)六一書房 (2019)