これで楽しく楽になる〈お弁当の詰め方〉

入学式や入園式。お母さんたちにとってはお弁当生活のはじまりの時期ではないでしょうか。そこで今日はおべんとう屋ならではの"お弁当の詰め方”をご紹介します。

お弁当を詰める時にこれを考えておけば、詰め直しもないし、朝の時間にちょっと余裕ができるかも?な詰め方のコツをお伝えします。華やかな行楽弁当にも、忙しい時の手抜き弁当にでもあてはまるコツなのでぜひ読んでみてくださいね。

【お弁当の詰め方】

お弁当を詰めるときは特に難しく考えることはありません。

作り置いたおかずたちを目の前に、自分の作りたいお弁当をまず“イメージ”することが大事です。(もちろんおかずを作るときにお弁当をイメージできるならなお良い。)

その上で気をつけることは以下の3つです。

1.色のコントラストをイメージする

2.途中で詰め直しはしない

3.立体的に重ねる

自分のイメージを大事に、この3つに気をつければ“お弁当”は綺麗に完成させることができます。

それではここから、私の“お弁当の詰め方”とコツをご紹介します。

【お弁当の詰め方のコツ】

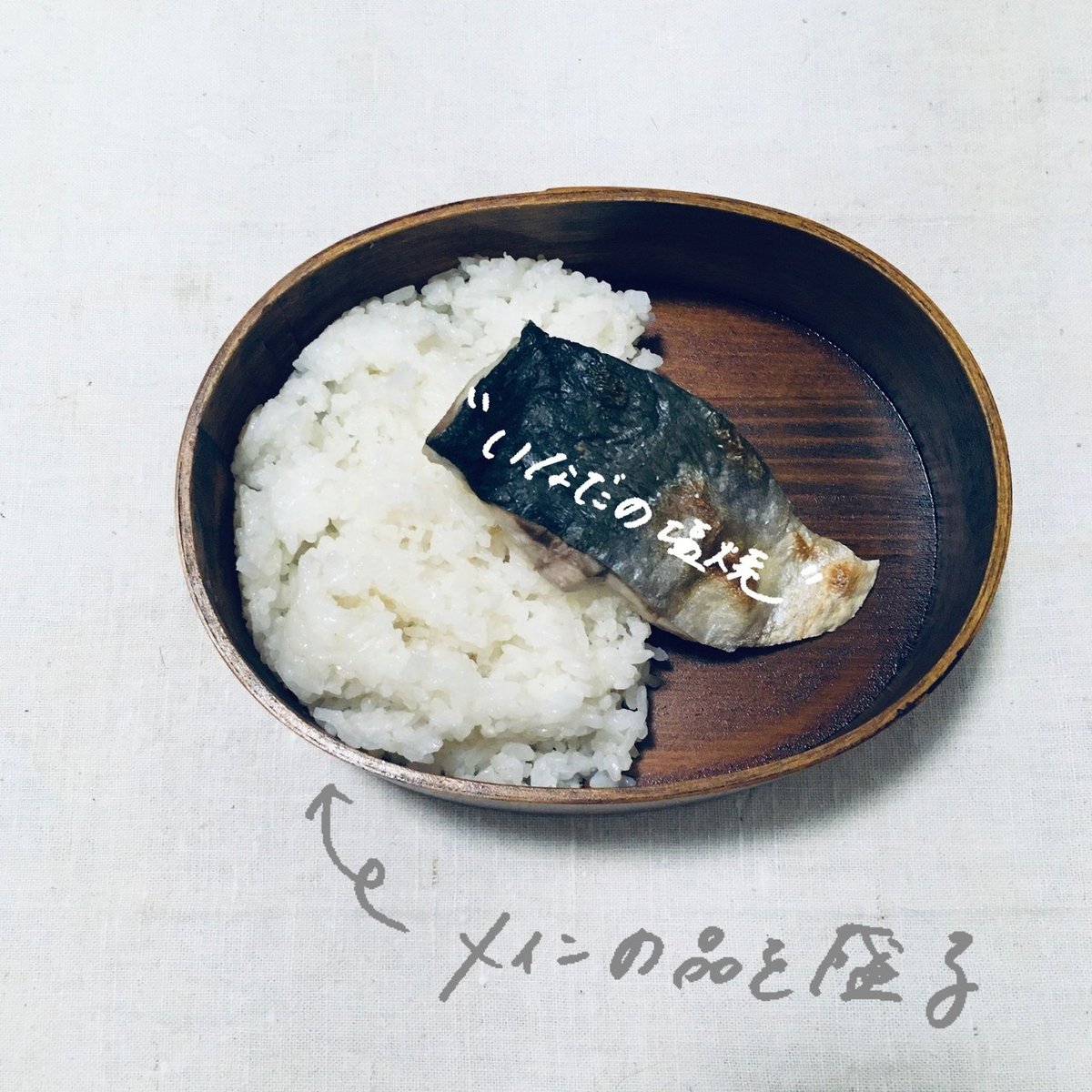

①まずはご飯をお弁当箱の左側に盛ります。できるだけ美味しそうにお弁当箱のサイズに合わせてたっぷり盛ること。

②次にメインとなる1品を真ん中のご飯の上にどーんと置いてしまいましょう。ちょっと斜めに置くことで立体感が出ます。今回は“いなだの塩焼き”をメインにしました。

③次に置くのは、“色鮮やか且つボリュームの出るおかず”です。これをメインの近くに置きます。今回はメインの右斜め上に“人参しりしり”を盛りました。できるだけこんもり盛りましょう。

④次に置くのは最初に詰めたおかずと“色のコントラストがあるおかず”です。“人参しりしり”がオレンジなのでそれと対照的な色の薄黄色である“さつまいもとコーンのポテサラ”を詰めました。

今回はこの2品を隣合わせたかったので(コントラストを目立たせるため)、“人参しりしり”の下に“ポテサラ”を配置しました。ここもボリュームのあるおかずだと後々詰めやすいです。

⑤ここまでおかずを詰めたら、真ん中の上部分に隙間ができました。ここは隙間を埋めるおかずを入れるのですができれば“2色くらいある酢の物”がおすすめです。

私は“蛸と新玉ネギのマリネ”を選びました。他にも“菜の花とカブの酢の物”など季節に合わせておかずを選んでも良いかもしれません。

⑥ここで思い切って、インパクトのある“大きな野菜のおかず”を入れます。ここでは立体感が出るようにメインが隠れないように重ねて盛るのがポイント。ちょっとずらしながら盛るとうまく盛れます。(配置を変えるなど大きな詰め直しはNG)

私は“甘辛ししとうの揚げ浸し”を選びましたが、例えば“なす田楽”とか“ヤングコーンのバター炒め”などインパクトのでる野菜おかずはたくさんあるので手に入る野菜で考えてみてください。

⑦ここまできたらゴールは近い。メインの下の隙間に“目立つおかず”を入れます。ここでいう“目立つ”は、飾り切りをしたものや形の可愛い1個で存在感のあるおかずという意味です。

私は“飾り切りをした椎茸の煮物”を入れてみました。実は2個入っていて、下に土台となる1個を、その上に見栄えが良いように表に出る1個を置きます。そうするとより立体感と美しさがでます。

⑧さあ、詰めるのも終盤。漬物類をご飯の上にのせます。ここはもうすき間をなくすことを考えて配置してみてください。

私は“菊芋のぬか漬”を左下のご飯の上にのせてみました。例えば色味が足りなかったら、“赤カブの漬け物”や“パプリカのピクルス”なども良いかもしれません。

⑨さあ、最後の1品です。もうここは帳尻合わせです。笑。すき間を埋めることと色味が足りないところに“簡単な付け合わせ”を入れてみてください。

私は、“ミニトマト”を入れます。(ヘタに雑菌が多いので取りましょう。)例えば他に、“茹でブロッコリー”や“ゆで卵”などでも良いかもしれません。できるだけ生野菜は入れたくないのですが入れる場合はしっかりと洗ったりへたを取ったりしてください。生野菜の葉物は私はNGにしています。

⑩さあこれで完成です。いかがでしょうか。詰め終わったらちょっと達成感がありますよね。おかず選びや配置、詰めるコツなどを参考に明日のお弁当作りを楽しんでみてくださいね。

いいなと思ったら応援しよう!