【創業note】志に向かう経営者の想うこと~聴く力を磨きアンセルフィッシュの自分になる

こんにちは。株式会社シンシア・ハートで代表取締役をしている堀内猛志(takenoko1220)です。

このnoteでは、起業を志してベンチャー企業に新卒入社したのに、結局17年も所属してしまった結果、38歳6か月にしてやっと起業した人間のヒューマンストーリーという名のポエムブログを書いています。

今回は一年の計は元旦にあり、ということで、2024年の所信表明を行いたいと思います。

2024年はアンセルフィッシュに生きる

2023年に出会った言葉で衝撃を受けたのが『アンセルフィッシュ』という言葉です。アンセルフィッシュの定義は、「セルフィッシュではない」ということ。「利他」と間違えられやすいですが、利他は自己犠牲的な要素も入っているのに対して、アンセルフィッシュは相手のためと同時に自分のためでもある、ということです。整理すると以下の通りです。

自分の20代を振り返ると本当にセルフィッシュだったと思います。ちなみに、人が感じる幸せにはフェーズがあります。

フェーズ① 人にしてもらう幸せ(自立) ~20 歳くらい

フェーズ② 就活後 自分でできる幸せ(自律) ~30 歳くらい

フェーズ③ 人にしてあげる幸せ(自導~他導) ~70 歳くらい

フェーズ④ 人にしてもらう幸せ(老衰) ~100 歳くらい

知識欲、学習欲が強い自分は、社会に出てから自分のスキルを伸ばすことに全振りしていました。しかし、それらは本来20代で終わらせて30代からはどんどん自分の能力を人のために使うべきでしたが、まだまだ自分はフェーズ②をウロウロしていたと思います。

しかし、前職で人事になり、役員になり、そして独立し、ようやくフェーズ③に全振りしないといけないと強く思うようになりました。40代は不惑の年代。自分にベクトルが向いているフェーズ②では迷ってばかりでしたが、誰かのために生きると決めたら、やるべきことが明確になってきています。

アンセルフィッシュ体現のためにやるべきことは「聴く」こと

しかし、気持ちはアンセルフィッシュでも、行動が伴わないと体現は難しいでしょう。僕は何かを宣言するときは意欲で終わらずに動作を決めます。そして、自分がアンセルフィッシュを体現するために必要なのは「聴く」ことだと思いました。

聴くことの重要性はここで言うまでもないですね。聴くことに対する重要性はわかっていたので、聴くことに関するありとあらゆる書籍を読み漁りました。何冊も読んでわかりましたが、僕が聴くことを学び続けてもできない理由は、「聴くスキル」を身に着けようとしていたことにあります。

「聴く」は「聞く」と違い心があります。しかし、心を外してスキルを身に着けようとしていたのですから体現できるはずがありません。では、なぜ僕は心を外してしまうのか、以下の通り、分析してみました。

僕が「聴く」ことが苦手な3つの理由

①僕の価値観は「勝/負」「損/得」であり、会話のゴールを自分のメリットにおいてしまう

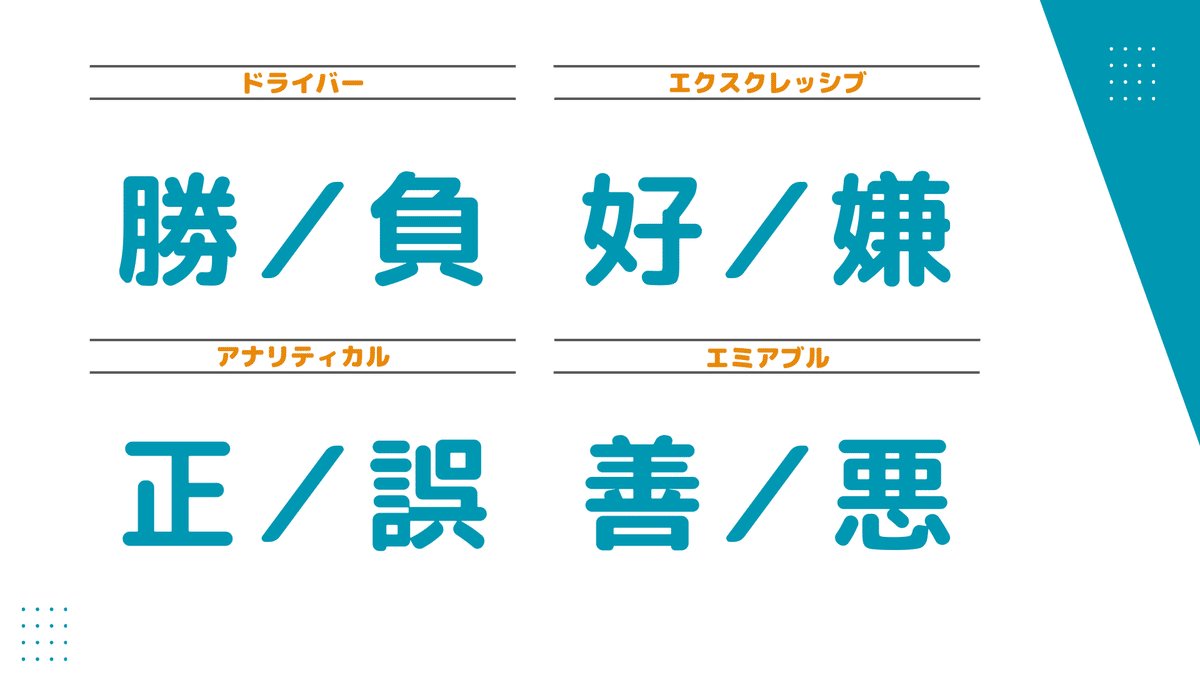

僕の他のnoteで何度か触れていますが、自分のソーシャルスタイルは「勝/負」「損/得」という価値観のドライバーです。ゆえに、すべての場面で自分のメリットを意識し、相手に勝とうとしてしまいます。また、息を吸うように簡単にできる才能のひとつに発信することがあります。このようなnoteを書くようなことも然りです。

どう考えても嫌な奴ですよね。特にエミアブルの人には相当嫌われてきたと思います。自分の特性を大きく変えることは無理なので、特性を理解しつつ、使いこなす必要がありますね。

②僕のワーキングメモリが大きく、処理速度が速いので、シンプルで遅い会話には脳の容量が余り、余計なことを並行処理してしまう

僕は1秒間に15文字くらいのスピードがちょうどよいので、YouTubeなども2倍速でちょうどよく理解できます。逆にそのスピードが下回ると自分のメモリが余ってしまい、余計なことを考えてしまいます。

また、複雑であればあるほど脳のシステムⅡが働いて処理を始めるのですが、シンプルだとシステムⅠで瞬間的に処理してしまうため、やはり、余ったメモリを他の処理に使おうとしてしまいます。

③頼られると期待に応えようとして余計に「自分の話」をプレゼントしようとしてしまう

どの本にも書いてありますが、相談には解決方法を示すよりもまず聴くことが大事です。そんなことはわかっているので、相談の前には「黙れ」「黙れ」と自分に言い聞かせていくのですが、やはり話してしまいます。

僕は相談されると嬉しくなるタイプです。みんなそうだと思いますが、僕は特に「話すこと」が好きなので、話す機会があると嬉しくなって話してしまうのです。エンターテイナーとしての血が働くのでしょう。「役に立つ情報の提示」「自分の意見の伝達」「アドバイス」「フィードバック」を行ってしまうのです。『相手のために』という想いがあるのが前提ですが、これが余計な行動なんですよねぇ。

「聴く」ために苦手を克服する3つの方法

上記の3つの自分の弱点を踏まえて、対策を行動レベルに落とします。

①会話にて達成すべきゴールを「相手の感情の想起」に置く

そもそもソーシャルスタイルを大きく変えることはできません。だったらその特性をうまく活用します。つまり、自分の中での勝ちポイントやメリットを置き換えます。

そもそもコミュニケーションの目的とは何か、これまでは「自分の伝えたいコンテンツを伝えること」をゴールにしてきました。しかし、コミュニケーションを通じて成し遂げたいのは、対象者のベクトルを合わせてチームとしての力を発揮することです。ゆえに、ゴールは、「相手の感情を想起させること」であるべきです。

ゴールを変えると、自分の特性を使って、そのゴールに向かうだけです。ドライバーはゴールのために方法はいくらでも変えられます。この特性を活用し、「感情を想起してもらう」ために聴くことに集中します。

②ロゴス、パトス、エトスを聞き分けることに集中し、ワーキングメモリを使い切る

メモリが余ると他の処理を行ってしまう。それであればメモリを余らさなければいいわけです。だからと言って、相手に速く話してもらうことを強要はできないので、他の処理でメモリを埋める必要があります。

そこで、相手の会話を聞き分けることに集中することで、メモリを使い切りたいと思います。具体的には以下の通りです。

ロゴス(論理)、パトス(感情)、エトス(価値観)を使い分ける。実は言うほど簡単ではありません。なぜなら、会話はこれらを分けずに混ぜながら行われるからです。認知科学コーチングではクライアントのロゴスにのみ集中し、エトス、パトスは放置します。それは、感情、価値観に共感してしまうと、クライアントのゴールの臨場感を上げるというコーチの役割を達成できないからです。

僕は今(24年1月現在)、コーチングを訓練中なので、ロゴスに集中する会話を練習していますが、これを普段の会話でも意識します。普段の会話でパトスとエトスを無視できないので、聞き分けることで実践します。これを実践する作業で相当メモリを要するので、集中せずにできるわけがありません。よって、これはクリアできると考えます。

③相手へのプレゼントは「黙ること」だとビリーフシステムを書き換える

最後に相手へのプレゼントです。プレゼントは「何かをあげること」だと考えていました。しかし、「自分が黙ることで相手は何かを得られる」ということを自分の中の重要関数(=ビリーフシステム)として実践しようと思います。

とにかく黙って聴く

言いたいことがあっても聴く

質問されても聴く

アドバイスを求められても聴く

自分のターンが回ってきても聴く

やりすぎでは?と思われるかもしれませんが、いろんな書籍を読み、自分で経験して思いました。質問されても、アドバイスを求められても、自分からは話さずに相手の考えや意見を聞き続けた方が圧倒的に相手は満足します。「とにかく黙って聴く」これを体現できるかが僕の運命を決めると思って2024年は実践し続けます。

2024年は毎月”軌跡”noteを書くことをここに宣言しますが、内容は本noteの「聴く」実践の振り返りです。「堀内さん変わりましたね」「話しやすくなりましたね」「ちゃんと聴いてくれてうれしいです」なんて言葉をもらいまくりたいと思います。成功した暁には聴く力3.0なんて本を出して世界中の話好きさんに聴くことの素晴らしさを伝えていきたいと思います。

これを読んだ皆さんが証人です。私と話す際には是非楽しみにしておいてください。何も話しませんw

それでは皆様、今年も素敵な一年を!!