イラストレーターがアップリケのメーカーになるまでのこと ⑤

こんにちは。

イラストレーターのトヨクラです。

前回は初めての百貨店でのフェア開催までのお話でした。

今回は小売店さんとのお取引をする上で、僕が少しずつ得た情報を書いてみます。

(今も勉強中ですが)

●お取引条件書

展示会に出すことでバイヤーさんや他の出展者から多くのことを学んで行くのですが、その中でもお取引条件というのがまずあります。

これは商品に興味を持ってお話しして、その上で仕入れてみたいと思ったバイヤーさんはまず聞いて来ます。

なので、展示会にこれから出してみようという方は、ぜひお取引条件を先に自分で決めて、書面で用意しておくと便利です。

決めておくのは

・掛け率(商品を上代の何%で卸すかです)

・買取か委託も可能なのか

・ミニマムロット(最低下代いくらからのお取り引きが可能か)

・送料(下代いくら以上なら送料メーカー持ちで送れるか)

・支払いサイト(商品を納入してからの締め日、支払い日までの確認)

などでしょうか。

自社の条件を基本に、相手方の条件とすり合わして行き、お取り引きが始まります。

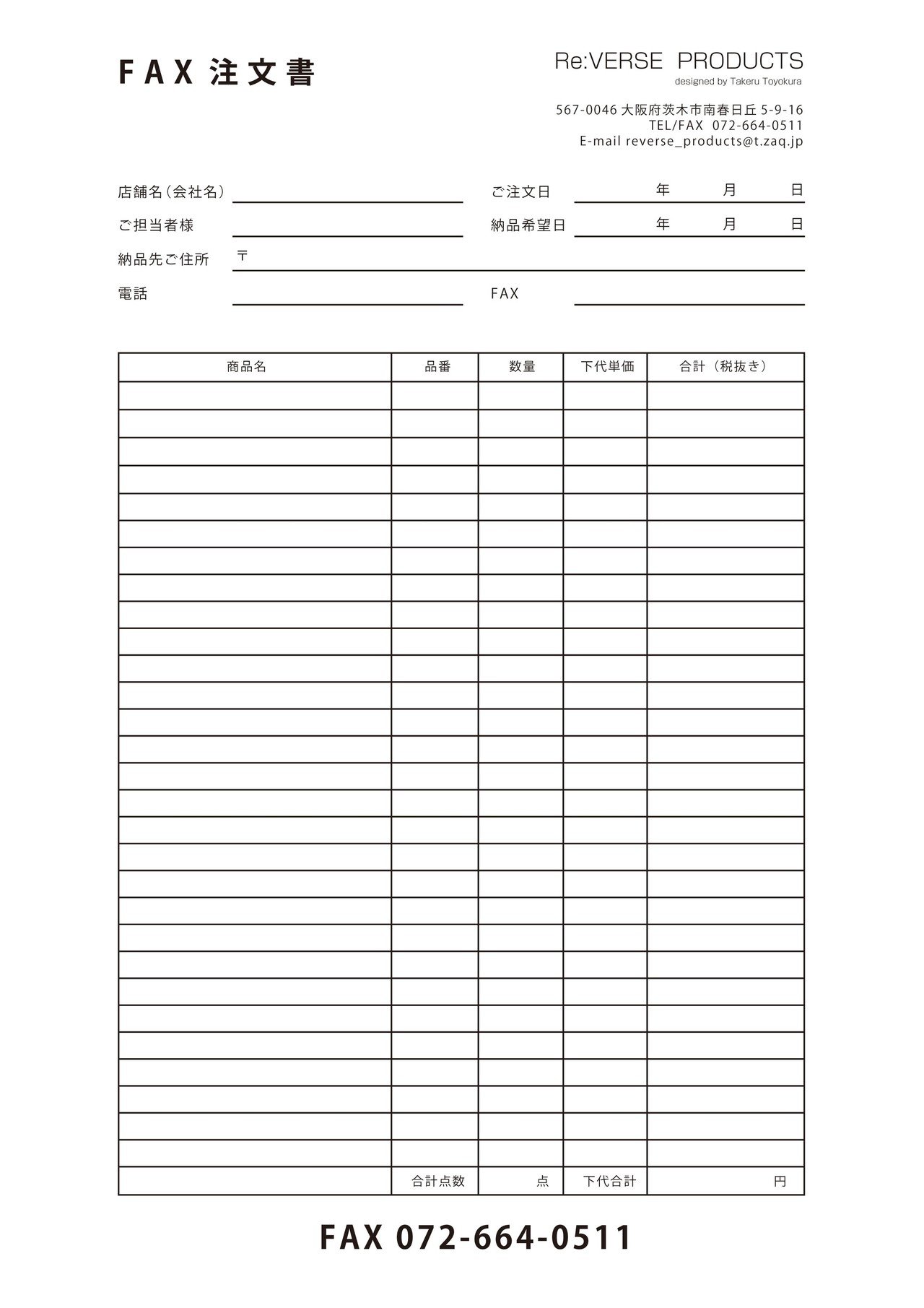

●オーダーシート

また、商品の発注は昔からの商慣習の流れなのか、FAXでのオーダーのところが多く、オーダーシートを用意しておくことをおすすめします。

(百貨店の売り場などでは、販売員さんが接客の合間に立って発注書を書いたりするため、やはりFAXの方が便利なのです)

僕自身は今では紙のオーダーシートと、エクセルのオーダーシートを用意して、小売店さんが発注しやすいようにしています。

●納品書、請求書

納品書、請求書は会計ソフトですべて管理します。

商品数、お取引先が少ない間は手書き伝票でも良いですが、多くなってくると必須になります。

中にはチェーンストア統一伝票というものを指定されたり、web EDIというもので小売店さん側でweb上で伝票が作成されダウンロードして使う場合もあります。

小売店ごとに臨機応変に対応しないといけないです。

この経理も一人メーカーをやっていく上で、多く時間を使いますし、イラストレーターでやっていた万単位のざっくりとした数字ではなく、数銭単位で伝票がでるのでお金を見る目も厳しくなりました。

●基本用語

展示会でやり取りしていると、知らない用語もいっぱい出て来ます。

基本的なところでは「上代下代」から「うりし」「プロパー」など業界用語がいっぱいです。

一つずつ調べたり、わからないときはバイヤーさんに聞いたりして覚えて行きました。今でも知らないこと多いですが。

少しだけ説明すると、「上代」はお店での希望小売価格、「下代」がメーカーがお店に卸す値段。ここで希望小売価格というのは、メーカーはお店の販売価格を決めつける権限は持てないのです。あくまでも希望価格なのです。販売する価格はお店に委ねられています。

「うりし」は売り上げ仕入れ(消化仕入れ)で百貨店特有の販売形態です。

買取でもなく委託販売でもない、消化仕入れ。在庫を持ちたくない百貨店はこの形態を取ることが多いです。つまり、売れるまでは所有権はメーカーで、販売した瞬間に仕入れたことにする取引です。

委託販売との違いは委託期間中は商品の保管義務があるので、万引きなどで取られたり、壊したりした場合はその分の代金は販売店側が責任を負わないといけません。ですが、消化仕入れの場合は保管義務がないのでメーカー側が責任を負います。

少し難しい話になりましたが、日本特有の商慣習というものを学ばさせていただいています。

●配送

次に商品の配送ですが、多くのお店は送料負担は利益を圧迫するため、送料が無料になる量で注文されます。

宅急便の値段も上がる今の時代、迷わず宅急便の会社に電話して、個人ではなく事業者として契約を結びましょう。

荷物の個数にもよりますが、割引運賃が適用されます。

僕は佐川急便さんと契約していますが、パソコンですべて伝票も作成でき、掛売りで末締め清算ですのでとても便利です。

梱包用のダンボールも用意します。

そしてきれいに梱包して発送します。

当然のことながら、この梱包資材もただではなく、送料も含め発送にかかる費用も全て商品原価に含めています。

●PL保険

メーカーはもし製造した商品が原因で消費者に事故が起こった場合、責任を問われます。

その保険として、生産物賠償責任保険(PL保険)というものがあります。

アップリケや布製のカバンで事故など特にないと思い、最近までは入っていなかったのですが、百貨店さんとの取引する上で、強い要望があり昨年から入りました。

これも事故が起こりやすい商品だと保険料が高いなど、品目や売り上げによって保険料も変動します。

子ども用品、とくに幼児を相手にする商品を扱う場合は必須だと思いますし、PL保険に入っていることがお取引の条件になることもあるので、入っていて損はない保険です。

などなど事務的なことを一般のメーカーさんからしたら当たり前で怒られてしまうようなことを今回は書いてしまいましたが、次回はrooms以降、日本最大の雑貨のの展示会、ギフトショーに足を突っ込んだ話をしていこうかと思います。

つづく。