『作者のひみつ(仮)』改 第5章

5章 作者の売り手としての自覚

一ヶ月後の木曜日五限、いつもの研究室にいつもの三人が集まっています。カオルが待ちきれないというように切り出します。

―今日は太宰治についての話ですよね。

―うん、太宰治は現代の作者と同じ状況、つまり作者のイメージが商品としての作品の行方を左右するという状況を当たり前のこととして受け入れ始めた世代の一人だし、その中でも典型的に作者の置かれた位置について反応した人だからわかりやすいんですよ。ただ、彼について取りあげる前に、前回話した太宰治の前の世代についてふりかえってくれるかな。

―え、僕ですか? ええっと、《仲介者》である編集者は本を売るために出版物に作者の肖像写真を載せることで、作品と作者の繋がりを強化するようになった。作者たちも編集者・出版社に協力するようになる。たとえば文学全集、円本でしたっけ、それの宣伝のために芥川龍之介たちは講演旅行をしたり、宣伝映画に出演したりして積極的に顔出ししました。井伏鱒二が最初の単行本を出版する時には、芥川龍之介っぽい写真を撮るように編集者から要求されてました。

―うまくまとめたね。これから話題にする太宰治は芥川龍之介の愛読者で、青森で行なわれた講演を聴きに行ってもいるし、井伏鱒二は太宰治のめんどうをあれこれ見ていた師匠といってもいいような作家です。彼は先人のふるまいを見て、作家たるもの無自覚に小説を書いているだけではいけないと考えたのかもしれない。

―でも、前回見せてもらった太宰治の若い頃の写真は正直意外でしたよ。太宰と言えばやっぱり「人間失格」ってことで、暗いイメージが強いので。

―確かに多くの人がそういうイメージを持っているだろうね。講義で学生に「太宰治についてどういうイメージを持っていますか」とアンケートをしてみたら、次のような回答が多かったですよ。

暗い・陰気・鬱っぽい

女性関係でトラブルを起こした人

自殺・心中未遂をした人

波乱の人生・無頼派

―でも、私が小学生の時に読んだ『走れメロス』という本は暗くなかったし、笑える小説もありましたよ。

―「走れメロス」は中学の時の国語の授業で僕も読みましたよ。でも、太宰治の小説だってことは忘れてて、大学の講義で太宰治が取りあげられた時に、あれ、そうだったのか、と意外な感じがしました。

―確かに、同じアンケートでもこんな回答があったね。

暗いイメ―ジと『走れメロス』が唯一ポジティブな内容を持った作品なので、そのギャップに疑問を抱いています。

『富嶽百景』『走れメロス』などの明るい作品を作っているイメ―ジと『斜陽』『人間失格』などの人間の暗い部分を描いたイメ―ジの二つを持ちます。

―カオルさんが読んだ『走れメロス』の本はどういうものだったの?

―えっと、たしか〈つばさ文庫〉というシリーズの一冊だったと思います。近くの図書館で借りたので。あ、これです(1)。

さっとスマートフォンを操作すると、画面を見せます。

―へえ、こんなかわいらしい表紙の本が出ているんですね。なるほど〈角川つばさ文庫〉か。「走れメロス」以外にどんな小説が収録されているんですか?

―こんな感じです。

「走れメロス」「畜犬談」「葉桜と魔笛」「黄金風景」「駆込み訴え」「眉山」「燈籠」「善蔵を思う」「桜桃」「トカトントン」「心の王者」

―バラエティに富んでいるし、有名ではない小説も含まれているしかなりいいセレクションですね。太宰治入門にふさわしい感じです。「心の王者」のようなエッセイも入っているのか。それなら「一歩前進二歩退却」も入れてほしかったな。

―それもエッセイなんですか? どういうことを言っているんですか?

―それはまた後でふれることにして、まずその『走れメロス』に収録されている「桜桃」を入口にしましょう。どういう小説だったか覚えているかな。

―確か、子供のいる小説家が主人公でした。子供のうちの一人が知的な発育が遅れていて、憂鬱になった小説家はヤケ酒ばかり飲んでいる。ある日夫婦喧嘩をした後、飲み屋に行って出されたさくらんぼをまずそうに食べ続ける、という感じでした。。

―そうそう。では、どういう書き出しだったか覚えていますか?

―そこまでは覚えていません。前に名作の書き出しを集めた本を読んでたよね。覚えてないの?

―えー。太宰治だと「人間失格」の「恥の多い生涯を送ってきました」とか、あと「生まれてす、すみません」とか「子供より親が大事」とか、あった気がする。

―へえ、書き出しを集めた本というがあるんですか。本当は「人間失格」の書き出しはそうじゃないんですけど、そちらの方が有名だからしかたないかな。で、その「子供より親が大事」というのが「桜桃」の書き出しですよ。結末も同じ言葉で終っている。

―なんだか言っちゃいけない本音を言ってる感じが「人間失格」な太宰っぽくて覚えてたんです。

―ただ、その書き出しには続きがあるんですよ。この本の栞を挟んだ頁を読んでみてください。

―えー、「子供より親が大事、と思いたい。子供のために、などと古風な道学者みたいな事を殊勝らしく考えてみても、何、子供よりも、その親のほうが弱いのだ。少くとも、私の家庭においては、そうである。まさか、自分が老人になってから、子供に助けられ、世話になろうなどという図々しい虫のよい下心は、まったく持ち合わせてはいないけれども、この親は、その家庭において、常に子供たちのご機嫌ばかり伺っている。子供、といっても、私のところの子供たちは、皆まだひどく幼い。長女は七歳、長男は四歳、次女は一歳である。それでも、既にそれぞれ、両親を圧倒し掛けている。父と母は、さながら子供たちの下男下女の趣きを呈しているのである。」

―はい、そこまででいいです。どうですか、やはり「人間失格」な感じがしますか?

―思ってたのと少し違いますね。意外と子供のことを大事にしているっていうか、実は子煩悩っていうか。

―でも、さくらんぼを一人で食べてしまうという話でしたよね、確か。それでタイトルが「桜桃」。

―あ、「桜桃」ってさくらんぼのことなんだ。知らなかった。

―えー、言葉知らなすぎでしょ。確か太宰治の命日は「桜桃忌」って言うんですよね。ファンの人が毎年お墓参りという記事を読んだことがあります。

―そう、実際太宰治はさくらんぼが好きだったという話もあるんですが、この小説が印象的だということもあるんでしょうね。やはり「子供より親が大事」という言葉が、家族・家庭を大事にしない、自分の欲望に忠実に生きた人というイメージを持たれている太宰治らしいと思う人も多いのかもしれません。でも、先程の「桜桃」の書き出しの言葉は、実際は「子供より親が大事、と思いたい」というもので、「思いたい」けれども思えない、思えたら楽なのに、というニュアンスを読み取ることもできます。でも、読者に共有されているイメージが強いと、そのイメージに合った言葉だけが切り出されて、「と思いたい」という続く言葉は省略されたりする。実は太宰治にはこういう写真もあるんですよ。

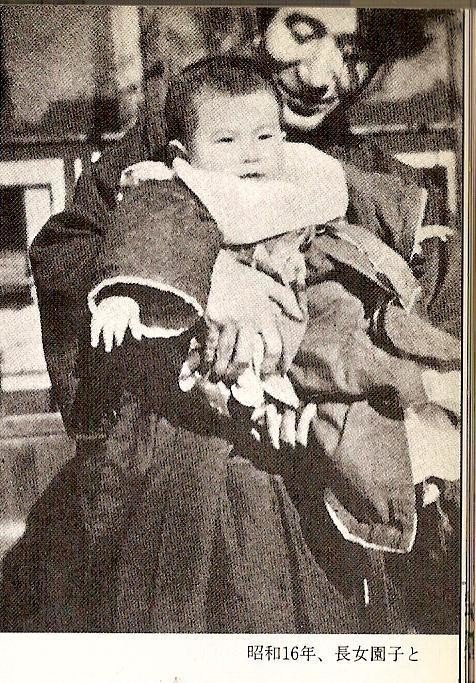

―おお、これはいい笑顔、いい写真ですね。昭和十六年と二十三年の写真ってことは、上の写真の赤ちゃんが成長したのが下の写真の女の子ですか。

―すっかりお姉さんになっているね。そして、もう一人の子供はもしかしたら。

―そう、彼女は後の小説家津島祐子です。

―太宰治の娘だってことは知っていましたけど、津島さんの赤ちゃんの時の写真、初めて見ました。

―本や雑誌に載せるために撮影された訳ではないスナップ写真ですからね。これは新潮社がシリーズで出している『新潮日本文学アルバム 太宰治』(2)という本に収録されていますが、そういう本が出なければ読者の目にふれることはなかったでしょう。ちなみに、この前の弘前中学時代の夏目漱石や芥川龍之介の真似をしていた写真も同じ本に載っています。はじめから読者に見られることを想定して撮影されていない写真には、〈仲介者〉が広めようとするイメージから離れているものも多いということですね。そして、そういう流通しているイメ―ジを裏切るもの、たとえば太宰治が楽しそうに子供と一緒に撮影したプライベ―トの写真などはあまり流通しません。なので、この写真を講義で紹介すると、「暗い・女性問題・自殺のようなイメ―ジを私も持っており、太宰が子供と写っているプライベ―トの写真を見て意外さを感じてしまった時点で、自分も仲介者によって流通させられているイメ―ジに多大な影響を受けていたことがわかりました。」という感想を書いてくる学生もいましたよ。

―イメージって恐いですね。太宰のイメージに合わせた写真ってどういうのなんですか。

―あれ、見たことないの? バーの高い椅子に座った写真とか。

―ああ、見たことあるかも。

―確かにこの写真はマナーとか気にしない磊落なイメージを与えるかもしれませんね。ちなみに、これを撮影した写真家の林忠彦によると、元々織田作之助の写真を撮りに行ったところ、太宰治が自分の写真を撮るように言ってきたそうです。この画角で撮影するために店の奥のトイレに入る必要があったそうです(3)。

―なるほどなるほど。これはスナップ写真じゃなくて意識的にポーズをした写真なんですね。すっかりだまされていました。

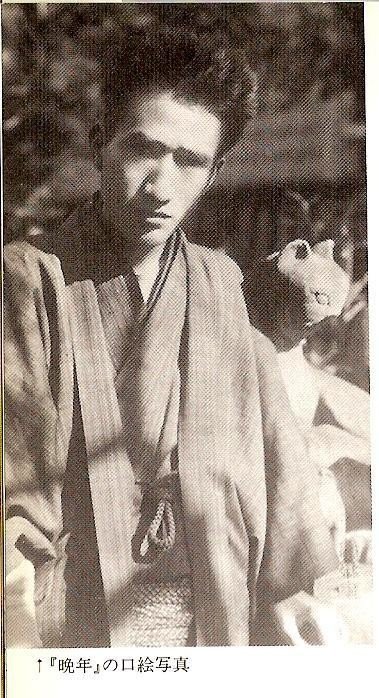

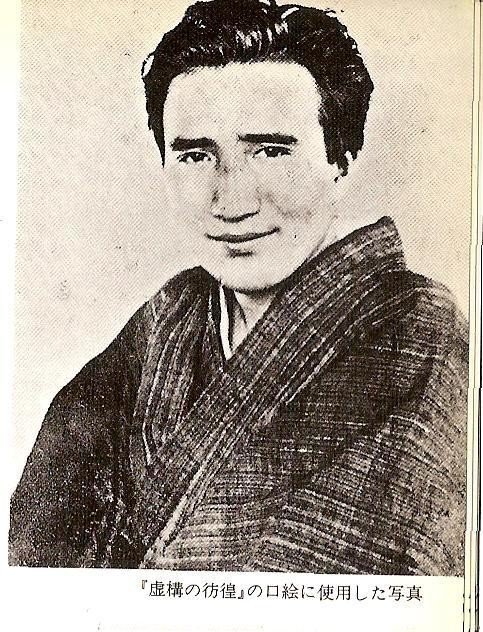

―冒頭の話の戻りますが、太宰治はイメージを操作するために写真が持つ効果をよく知っている世代ですからね。同じ『新潮日本文学アルバム』に掲載されているもっと若い頃の写真を二枚見てもらいましょう。

―えっ、これも太宰治の写真なんですか?

―はい、上が一九三六年に刊行された最初の小説集『晩年』に収録された写真で、下が翌年刊行された二冊目の小説集『虚構の彷徨』に収録されている写真です。

―全然違う人に見えるのに一年しか違わないんですか?

―そうなんです。この写真から二人はどういう印象を受けますか?

―左の方は、瘠せて顔に影がかかって頼りない感じですが、右の方は堂々としているのに変な微笑み方をしていて信用ができなさそうです。

―下の写真は背景から人物が切り出されてるのに、上の方は背景が写っているせいで印象が違うんじゃないですか。後ろに移ってるのはお稲荷さんの狐っぽいですね。

―よく見てるね。おそらく上の写真は神社で撮影したもので、写っている人物が幽霊っぽいので彼岸的な印象を与えるんじゃないかと思います。「晩年」というのは死を迎える前の数年間という意味だけど、この小説集が出版されたのは太宰治が二七歳の時なんですよ。

―じゃあ、タイトルが与える印象に近い死を連想させる写真を使ったということですか?

―こういうのを私は作者による自己演出と読んでいるんですけどね。セルフ・プロデュースという言い方の方が今はわかりやすいかもしれない。太宰治は先人の姿を見て作者の社会的位置や作者として生きていくための条件を早くから意識していたと考えられます。そして、この死を連想させるように演出された小説集は、マルクス主義からの転向が相次ぎ、また二・二六事件が起こってますます戦争の色が濃くなったこの時期の若い読者たちに受け入れられていきます。

―それなら、二冊目の方で右の写真を使ったのはどうしてなんですか? これだとイメージが違って逆効果なんじゃないかと思いますけど。

―『晩年』の半数は非常に実験的な小説だったのですが、第二小説集『虚構の彷徨』はそれに輪を掛けて収録されている四編(「道化の華」「狂言の神」「虚構の春」「ダス・ゲマイネ」)共に独特な小説です。そして、タイトルに「虚構」という言葉が使われているように、いずれも言葉が作り出す虚構(フィクシヨン)と現実との関係を考えさせるような小説なんですよ。

―確か「道化の華」って先生の講義で聞いた気がします。小説の作者が自分の書いた小説について文句を付けているような感じでしたっけ。

―そうそう。ただ、小説中の小説もそれを書いている小説家も実際は言葉で作り出されたものにすぎない、という話もしましたよね。さらに言えば私たちが今存在している現実と読んでいるものも実は言葉によって構築されているということも。

―そのへんは正直よくわからなかったです。現実は実際にあるもので言葉とは別のように感じますよ。

―もちろん、そういう考え方もあるのですが、この時期の太宰治の小説は異なる考え方で書かれていると読むこともできるんです。ただ、当時も今言っていたような考え方で小説を読む人も多くて、太宰治はそれに抵抗していたんです。特に現実を一番確かなものと考えて、小説をその反映としてのみとらえる立場ですね。さきほどタイトルをあげた「一歩前進二歩退却」は『虚構の彷徨』の翌年に書かれたものですが、「作品を、作家から離れた署名なしの一個の生き物として独立させてはくれない」という批判をしていますね。

―それを聞くと、太宰治が芥川賞を受賞できなかった話を思い出しますね。

―一九三五年の第一回芥川賞の時ですね。候補作の「逆行」と「道化の華」について選考委員の川端康成が「この二作は一見別人の如く、そこに才華も見られ、なるほど「道化の華」の方が作者の生活や文学観を一杯に盛っているが、私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾(うら)みあった」と評し、それに対して太宰治は「川端康成へ」という文章で反論します。確かに川端康成の文章は小説に「生活」の反映を見てそれを重視しているようにも読めますね。

―それと、あの写真がどうかかわるんですか?

―『虚構の彷徨』にに収録されている「ダス・ゲマイネ」には作中人物として「太宰治」が登場します。ただし、語り手・視点人物は友人から「佐野次郎」というニックネームで呼ばれている大学生です。「佐野次郎」は「太宰治」と雑誌を作るための集まりで出会うのですが、非常に誇張された「おそろしくいやな奴」として描かれています。いわば作者と同じ名前の人物がを虚構(キヤラクター)化されているわけですね。「ダス・ゲマイネ」に限らず、作者のキャラクター化が小説集『虚構の彷徨』のテーマと考えることができるでしょう。

―そういうテーマの小説集を太宰治が出したのはどうしてなんですか?

―前から話しているように、読者が小説を読んで作者をイメージするということはよくあるわけですが、実際はそのイメージと実在のそれを執筆した人物(この場合は津島修治と言ったらいいでしょうか)とは同じであるとは限りません。かなり異なっている方が普通だと言えるでしょう。しかし、そのイメージが一人歩きして読者の読み方を縛ってしまう、イメージと実在の人物との混同を嫌っての問題提起ということだと考えられます。そして、太宰治という「「おそろしくいやな奴」であるキャラクターを担うものとしてあの肖像写真が小説集の冒頭に置かれたのでしょう。もっとも、「ダス・ゲマイネ」では太宰治は「坊主頭」と書かれているので、一致しないところもあるのですが。

―なんだか太宰治という人が思っていたよりもややこしい人に思えてきました。

―それもイメージなんですけどね。では、今日はここまでとして、次からは太宰治が苦しんだ作者のイメージというのがどのように読者の中に作られるのかということを考えてみましょう。実は、作者自身が〈仲介者〉としてイメージを作るということもあるんですよ。

注

(1) KADOKAWA、二〇一〇年。

(2) 新潮社、一九八三年。

(3) 林忠彦『林忠彦写真集 日本の作家』小学館、二〇一四年。

※一気にテキストをペーストすると途中に画像が入れられなくなることがわかったので、少しずつペーストしてみました。本当は画像を横並びにしたいところもあるのですが、それはできないようです。三人組の会話形式にしてはいますが、内容は4章から続いています。大学生と高校生のセリフが区別できているでしょうか?