成長支援において大切なことを考えてみる。

はじめに

人事担当者をしているということもあってか、仕事をしていると「成長」という言葉について考える機会がたくさんあります。

新入社員の成長、チームの成長、場の成長、そして自分自身の成長。「成長」という言葉は、人によっては停滞感を打ち破って目標に進んでいけそうな感覚になる、なんとも言えない響きの良さがあるかもしれません。

そんな「成長」ですが、僕は強要される側になると途端に苦手な言葉になります。このモヤモヤの正体を探りつつ、成長支援において大切なことを考えてみたいと思います。

「成長しろ」と言われるとなぜしんどいのか

① 「成長しろ」は正論だから

このことに気が付いて妙な納得感があったのですが、「成長しろ」って圧倒的に正論なんですよね。仕事をして対価を得ている以上、品質やスピード、周辺知識の習得など様々な領域で成長していく必要があるはずです。

評価を上げて報酬を増やす、経験を積んで転職をする。どんな形であったも成長していくことは必要になりますし、後輩が入ってくる環境であれば「先輩として(自己成長の)姿勢を見せて」という話にもなります。

「成長しろ」と言われて「成長したくない」と返せる人ってなかなかいないのではないでしょうか。正論を突き付けられてしまうことのしんどさがあると思います。

② 重要性は高いけど、緊急性は低いから

業務で要求されているレベルを現状でほぼ満たしている場合、積極的に学習をするという方針に至らないケースも多いのではないではないでしょうか。特にルーティンワークがメインの方であれば、目の前のタスクやお客さまの対応が重要であり、自己成長は後回しになってしまうこともしばしば…。

学ぶことの重要性は高いし理解もしているけれど、業務は回っている(回さなければならない)以上、どうしても緊急性は低くなっているという状況です。推進される側の「わかっているけど、ちょっと待って」といった状況への推進する側の理解は大切です。

ただし、数年間業務のレベルが停滞している状況であれば、キャリア的なリスクは高いと思いますし、「忙しいのはわかるけど、今後時間を作れる保証はないよね」といった話でもあると思います。自分で優先度を高めていくことも意識しておきたいです。

成長支援を進めていくうえで大切にしたいこと

メンバーや組織を「成長をさせたい」という気持ちは大切ですが、推進する側の能力や進め方に課題があると、気持ちを受け入れられるどころか反発を招いてしまうことになります。お互いが不幸にならないためにも、推進する側はどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。

前提として

以下のような思い込みは推進する側・される側どちらとも幸せにしないと思います。特に後者はプレイヤーとして評価されている人ほど陥りやすい思考かもしれません。

・全員が成長したいと思っている。

・自分は人を成長させられると思っている。

先日参加した読書会で、立教大学で人材開発・組織開発の研究をされている中原 淳(なかはら じゅん)先生が「成長支援において僕らにできることは、学ぶことへのきっかけとなったら良いなと思ってツボを押し続けることだけ」という主旨の発言をされていました。

人材開発研究の第一人者である中原先生の言葉ということもあり、スッと腹落ちする感覚があったのですが、「ツボを押し続ける」という考え方は育成に関わる人間としても大事にしなければいけないと思うようになりました。

「成長させる」のではなく、あくまで「ツボを押し続ける」。この考え方へのシフトや押せるツボを増やしていくということが、推進する側に求められるポイントではないでしょうか。この前提を踏まえたうえで、推進する側が気を付けることについて考えていきたいと思います。

推進する側が「やる気のある無能」にならないように

「やる気のある無能」と聞くと、思わずギョッとしてしまいそうなパワー強めの言葉ですが、ニュアンスはこのようになっています。

引用:ハタラクティブのお役立ち記事より

ざっくりと言うと「能力の伴わない意識だけ高い人」でしょうか。能力が伴わないとだけ書くと乱暴な感じがするのでもう少し分解すると、ここで伴っていない(不足している)能力は実務を進める能力ではなく、「成長」への解像度や推進される側への納得度を高めるための能力となります。

能力が伴っていないと以下のような状況に陥ってしまうのではないでしょうか。

・「成長」を具体的な言葉に置き換えられていない(解像度が低い)

・インスタントな手段に頼っている(セミナー講師や書籍の受け売り)

・関係構築ができていない。

「成長」を具体的な言葉に置き換えられていない(解像度が低い)

具体的な成長支援をする前に必要となるのは、現状と目標のギャップを明らかにしたうえで、不足している能力を特定して、能力向上の手法を決定するという一連の流れです。

僕の好きな『パワフルプロ野球シリーズ』(以下、パワプロ)という野球ゲームでは選手の能力をS(高い)~G(低い)のランクで示しており、選手育成のモードでは「打球を遠くへ飛ばすパワーを高めるために筋力トレーニングを行う」といった形で目的や効果、能力の上げ方が明確となっています。

しかし、現実世界での能力は『パワプロ』のように表示されるわけでもなく、評価者によって捉え方は異なります。

そこで一定の基準を設けて判断して、どの能力がどのように足りていないのかを伝える必要がありますし、能力向上の手法についても「とりあえず数をこなせ」ではなく、具体的な手法を示す必要があります。

言語化の部分をサボってしまい、推進される側が納得感を持って取り組めるようなレベルまで解像度を高められないと、支援の申し出を受け入れてもらうことは難しいのではないでしょうか。

インスタントな手段に頼っている(セミナー講師や書籍の受け売り)

推進する側がセミナーの講師や書籍の単なる受け売りで成長支援を行おうとしているパターンです。内容の咀嚼ができたうえで行われていれば良いのですが、劣化コピーになるなら、最初からセミナーの受講をさせたり、書籍を読んでもらった方が話が早く、理解の質も高まるのではないでしょうか。

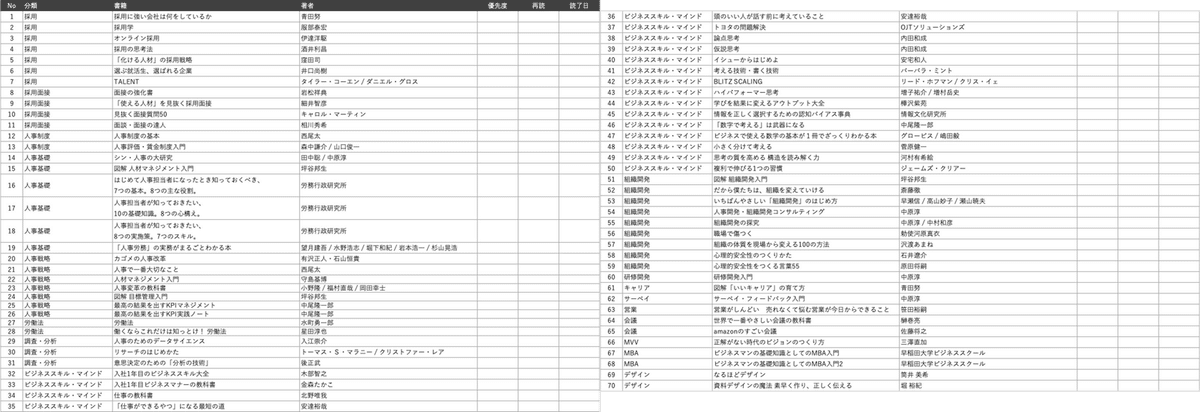

また、受け売りのパターンで最悪なのは自分がやっていないことを推進すること。「普段から本を読んでいないのに読書を勧める」など、効果や具体例(読書の場合はおすすめの書籍名など)で示せないのであれば、良いと思った手法でも推進するのは控えるべきです。

フレームワークや手法は知っているだけでは価値発揮ができないので、とりあえず道具として使おうとするのではなく、使い方まで示せるようになってからがスタートということを忘れないようにしたいですね。

(つまみ読みしただけのものや積読もたくさんありますが…)

関係構築ができていない。

ポジティブな理由(「あなたならもっとできるはず」)でもネガティブな理由(「これくらい出来てもらわなければ困る」)であっても、成長支援は必ずフィードバックがセットとなります。

そもそも相手との関係性に「心理的安全性ってあるんだっけ?」というところに立ち返ってみると良いかもしれません。

おわりに

成長支援をしたいという気持ちはとても大切ですが、あくまで「支援」であるということを忘れないようにしたいです。

「支援」のふりをした強要になっていないか。「支援」は求められているのか。自分自身に「支援」するだけの経験値や余力があるのか。何より相手の成長を根本的な部分で願えているのか。

「○○のため」という気持ちを適切な形で昇華できるように準備や相手への想像力を大切にしていけたら良いなと思います。

懐かしの金版。ポケモン図鑑はばっちり完成済みです。