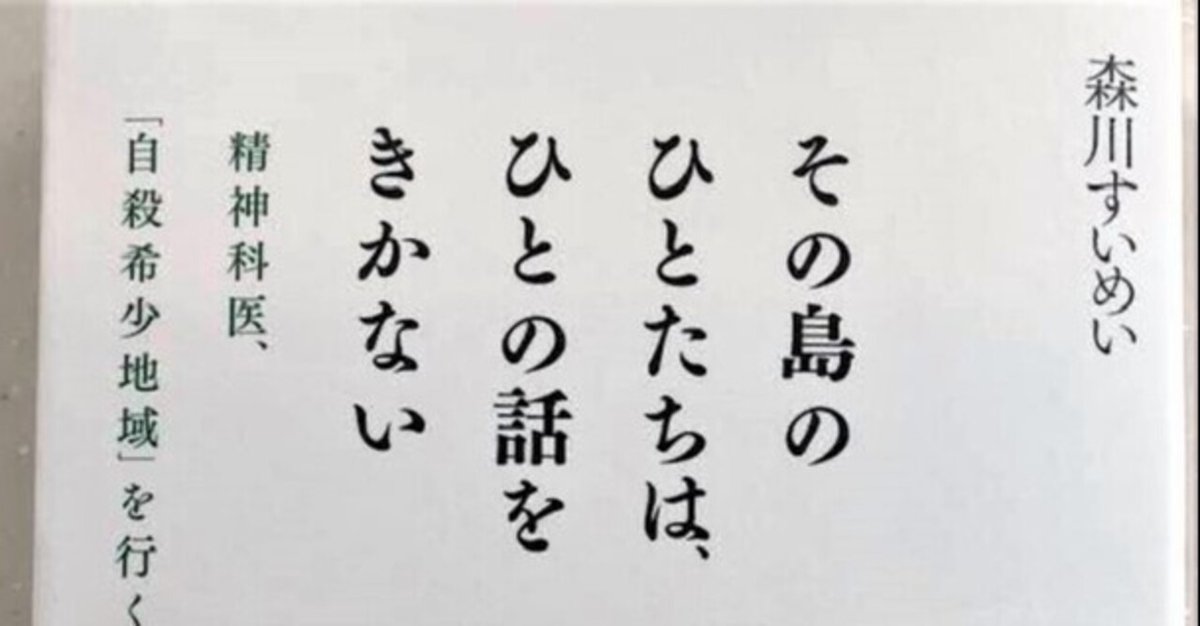

~すべては自分を知ることから始まる~「その島のひとたちは、ひとの話をきかない」読後感

「私は生きやすさとは何かを知りたかった。」という文章から始まる精神科医、森川すいめい氏が書いた本。取り寄せて奥付を見ると、わずか2年で7刷りになっていました。

1読目は今、心の病で苦しんでいる人や、過去に自死を選んだ人のことを思い浮かべながら読みました。自分のことではなくても、悩み苦しんでいる人のことを思い浮かべながら読んでいると、自然と心が落ちます。落ちながらも一気に読み終えることができたのは、平易な言葉で書かれていることと、行間に著者の優しさがかいま感じられたから。

ただ自分の中に留めていた「哀しさ」に左右されて読み終えてしまったので、もう一度言葉の意味をかみしめながら、生きやすさに着目し、気になる言葉は付箋をつけながら読み進めました。たとえば…。

ひとが多様であると知っていることは生きやすさと関係する

何かがあるのが当然としてこれを解決しようとする組織は変化に対応できる

相対的に自分の考えを持っている

人生の厳しさや未来の危うさをよく知っていて、それゆえに工夫する習慣がある

できることは助ける。できないことは相談する。

ありのままの自分を見てくれる

抜粋した文章を眺めてみると、生きやすさには、生きやすいように導く。つまり支援という言葉が浮かび上がってきました。

「生きやすい地域」に住む人々は強いと著者は感じます。困難にあったとき、困難にしなやかに向き合えるような強さ。著者はそれを「自分を知っている」と表現していました。さすれば支援も似ているかもしれません。

生きやすくなるために自分を知る。自分を知るため、もしくはお互いがわかり合うために開く場として最終章で著者はオープンダイアローグの手法を紹介しています。別の言葉でいうと対話。みんな違うということを知ることは、違いを知って受け入れること。受け入れやすい土壌として自分を知っていることが大切だと。この考え方は、私が周りに広めたい、広めようとしている自分史の世界に通じると感じ取りました。

著者は人々が生きやすい地域を旅した結果、「うまくいっている組織は、共通のゴールを目指している」と解釈しました。そこで著者が運営する診療所。主に高齢者を診る精神科クリニックの理念を「最高の人生を創造する」と定義します。するとクリニックのスタッフの動きが、よりスムーズになったそうです。

…であるならば私も、私が広げようとしている自分史の世界を、より伝わりやすくするための理念を考えたいと。クリニックの理念に付箋を貼りながら脳裏に浮かんだ言葉とは…。

幸せな未来をつくる 自分史

ふくしまの人たちが自分史を通して元気になる!