絵画とファッション 「スコットランド国立美術館展」で描かれた衣装について。

土曜日の夜にスコットランドへ行ってきました!

といっても実際に行って来たわけではなく、「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」展を観に行ったのです。(2022年9月25日まで神戸市立博物館にて開催中)

そこで今回は、展示された絵画たちを「衣装」という切り口で鑑賞してみました!

北国を彩る巨匠たち

周辺の壮大な自然環境と、起伏に富む重厚な街並みで「北のアテネ」とも称される古都・エディンバラ。その中心に位置するスコットランド国立美術館のコレクションは、まさに「北のルーブル」と呼べるほどの充実ぶりです。本展ではエル・グレコ、ベラスケス、レンブラントなどの西洋絵画の巨匠作品に加え、ゲインズバラ、レノルズ、コンスタンブルなど英国絵画の至宝が集まります。しかも多くの出品作品が日本初公開となります。

サタデーナイト・フォトアワーですって!?

会場となった神戸市立博物館では、「サタデーナイト・フォトアワー」というキャンペーンをやっていて、なんと、土曜日の17時半から19時半まで限定で、自由に展示室内の写真撮影ができるのです。(入場は19時まで)

そして写真はSNSに投稿しても良いのだそう。なんとふとっぱらな!うれしい!(※いくつか条件があったのでくわしくは神戸市立博物館のウェブサイトで確認してみてください)

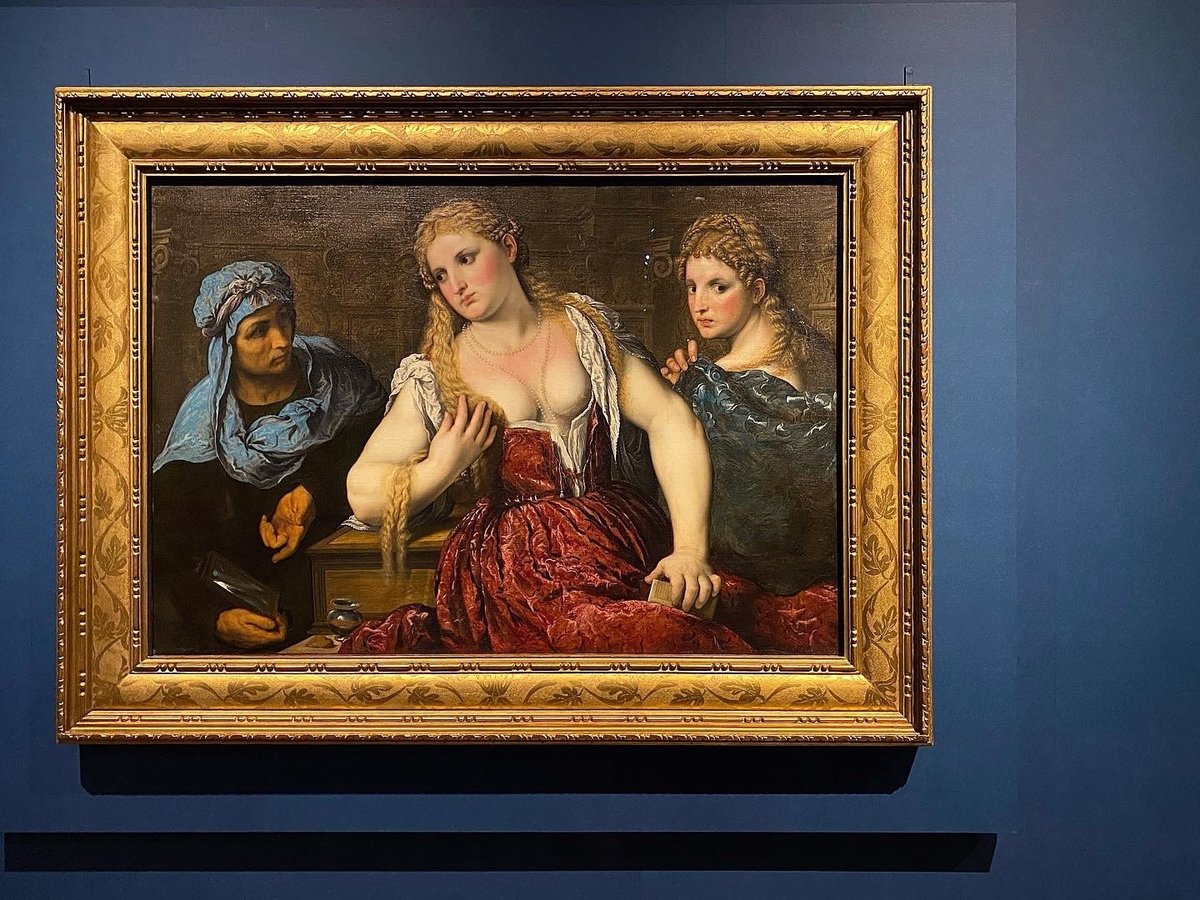

作品の図像は図録で見ることができるけど、額縁は掲載されないので、額縁付きで作品の写真を撮れるのはうれしいですよね。特にこの絵とか、額縁があってこそ、その素敵さが際立つと思うのです。

せっかくなのでわたしもたくさん撮影してきました。noteメンバーシップの申請が通過したことを記念して、どどーんと無料公開したいと思います。けっこうなボリュームです。

ただし、わたしはドレスの仕立て屋という仕事柄、ヌード画と風景画にまったく興味がなく、絵画に描かれた衣装に興味があるのです。なので、きほん着衣画しか撮影していません。偏りのある愛。ひとはそれを偏愛と呼ぶ。

それでは衣装への偏愛たっぷり、画像たっぷりで「THE GREATS スコットランド国立美術館」展のようすをお届けします。みなさまどうぞスコットランドへ〜🏴

スコットランドへ

展示のエントランスは、スコットランドの国旗のカラーのブルー(アジュール)で始まります。いかにもスコットランド!という感じでテンションが上がります。

これはスコットランド国立美術館の内部を描いたものだそうです。この絵画が壁にびっしりとかけられている感じ、たまらないですよね。まさにミュージアムのもつ「収集する」という欲求をあらわしているみたいでワクワクします。「好奇心のキャビネット」や「驚異の小部屋(ヴンダーカンマー)」ここにあり、って感じ。この絵の中にすうっと入ってみたいな。

ではアップで見てみましょう。女性たちが作品の模写をしています。絵を学ぶ学生さんでしょうか。落ち着いた色合いのドレスが素敵です。ひとが熱心に学ぶ姿を見るのはとてもいいものです。

ルネサンス

通称「ラスキンの聖母」です。この通称は、19世紀英国の影響力ある評論家であり芸術家のジョン・ラスキン(1819ー1900)の所蔵品であったことからこの名前がついたそうです。

余談ですが、いま副業先で「失われた時を求めて」のマルセル・プルーストについて調べていて(どんな副業先や)そこにジョン・ラスキンとプルーストの交流についての記載があったので、この絵を見たときけっこうびっくりしました。そういうことってたまにないですか? 一時期調べていたり聞いたり見たりしたことが偶然重なる、みたいな。呼ばれてる? でもいったいどこへ? そして誰に?

聖母マリアはベールを被り、青い着衣を纏っています。

聖母マリアの顔を縁どるベール。現代の結婚式で、顔を覆うようにつけるウェディングベールのことを「マリアベール」と呼びますが、これはこの聖母のイメージから名付けられたものです。そして聖母といえば、青い衣装のイメージがあります。

大学の芸術史の授業で、この「マリアの着衣、マリアベールと青い衣装のイメージはどこから来たのか」ということをテーマにしてレポートを書いたことがあります。聖母子像の図像をかたっぱしから調べまして、さらに青い染料の原材料や産出地域や当時の都市の経済状況まで調べあげ、青の絵の具の原料となる鉱物について書かれた英語の論文まで読みました。何もそこまで調べなくても…そもそも調べるうちに問われていることからズレてきているのでは? みたいな感じだったのですが(あかんやん)、衣装への愛と情熱があまりにも溢れていたからでしょうか。評価はなんとAでした。愛は問いを超えますね。

あと、聖母子像で「布」といえば、マリアは人間ですけれども、生まれたキリストは神ですから、人間であるマリアは神に直接触れないよう、薄い布ごしに触れているように描かれるべきだと考えられていたこともあったようで、聖母子像には薄い布が描かれていることがあります。この絵にも赤ちゃんのキリストのまわりに薄い布が描かれています。

次はこちらの絵画です。

この二人の若い女性はほぼ確実に高級娼婦だったそうです。白いシュミーズドレスの上にコルセットを着用しています。凝った模様に織られた生地の質感まで伝わってくるかのようです。くしと鏡、精油瓶は「ヴァニタス」(死を思え)の寓意だとか。

でもそんなことよりわたしは彼女がネックレスで金属アレルギーか何かを起こしているのではないかと心配です。ネックレスのまわりだけ赤くなっているから。

バロック

お次はベラスケスの「卵を料理する老婆」です。ベラスケスといえばスペインの宮廷画家というイメージがありますが、こんな庶民を描いた絵画もあるのですね。

この老婆が被っている布を見てみましょう。あきらかにシルクやオーガンジーなどとは質感が違っているのがわかります。綿か麻の混じった素朴な布のようにみえます。手にとったら少しざらっとするような。そして使い込んでくたっとしています。

手に触れる質感まで絵で表現するベラスケスの技量といったら。この絵を描いたときベラスケスはなんとまだ18歳か19歳だったというのだから驚きです。

いっぱいあるのでどんどんいきます。「リュートを弾く女性」です。

特徴的で凝ったドレスです。リュートでよく見えませんが、ふんわりした白いシュミーズの上に、カラフルな色の布をたすき掛けにしているように見えます。袖はスラッシュ装飾でしょうか。当時はやったスラッシュ(切り目)装飾の袖は、動きやすさと装飾性をかねそなえたものでした。たしかに楽器を弾くときには便利かもしれません。

さあ来ました、17世紀オランダの巨匠、レンブラント!

こちらはカーテンとリネンの質感がたまらない。レンブラントの布の表現ほんと大好きです。

レンブラントには着衣画の作品が多い印象があります。その理由のひとつとして、ギリシャの女神や神々を理想像として裸体画を描く、それまでの考え方に疑問を持っていたのではないかという説もあります。(ケネス・クラーク『レンブラントとイタリア・ルネサンス』1992年、法政大学出版局)おおざっぱにいうと、人間は神じゃないし、実際の人間の体ってけっこう醜かったりもするから、服を着ていた方がよいのでは? という考え方です。激しく同意です。共感のあまり「レンブラントと着衣画についてのレポート」を書いたほどです。こちらも衣装への愛が問いを超えました。

17世紀のオランダでは富裕市民層が台頭し、プロテスタント思想の新しい価値観が広まりました。(深井晃子『世界服飾史』1998年、美術出版社)着衣画の肖像画はこのころの北方ヨーロッパ(イタリアからみて北方、オランダやベルギーなど)の富裕市民層に大人気でした。彼らが画家たちに好んで描かせた襞襟(ひだえり)は、富の象徴なのです。

襞襟(ひだえり)って、これです。「ラフ」といいます。

エリザベスカラーとも呼ばれるこの襞襟はレースでできています。レースのふちのキュッとしてキラッとしている描写がたまらないですよね。当時レースはとても貴重なものだったのです。それをこんなに折りたたんでびっしり首の周りにつけるなんて、どれだけの用尺がかかるんだろう…。とにかくとんでもなく高級品だったはずです。それを身につけて肖像画を描かせるってことは、すなわち富と権力、ゆうたら「お金持ち」アピールですよね。

ロココ

さあ時代は18世紀に入りました。いわゆるロココの時代です。(1730年ごろから)こちらはいかにもロココ! って感じの絵です。

縞模様のシルクサテンのスカートがかわいらしいです。この時代には縞模様の織物がトレンドになっていたんですって。

どんどんいこう。

『田園の情景』3作。

シュミーズドレスの上にコルセット。コルセットは前で編み上げるタイプ。パストラルとは「羊飼い」のこと。転じて「牧歌的な」という意味もあります。つまりここに描かれているのは(理想化された)羊飼いの男女なので、コルセットはおそらく自分で着用するという前提なのでしょう。だったら編み上げは前じゃないと着けにくいもんね。

こちらは前で編み上げて、余った紐をくくってあります。コルセットでしめあげても、女性の体は着ているうちにからだがドレスに馴染んでゆるくなってくるので、こうして紐でしばって調整しているのだと思います。

これはもうドレスを作っているわたしの職業病でしょうか。つい裾の始末とか見ちゃう。こちらは1.5〜2センチ巾の三つ折り始末でしょう。最初の「愛すべきパストラル」はもっと細い三つ巻き仕様で、もしかすると裾にハリを出すためにコードか何かがいっしょに縫い付けられているかもな〜、とか絵画を見てても無意識に縫い方を考えてしまう自分がこわい。

こちらは若い花嫁を描いたものなのだそうです。

この頃の婚礼衣装はまだ純白ではなかったみたいですね。1840年のヴィクトリア女王のロイヤルウェディング以降に、世界的に白いドレスが定着したと言われています。

透けるオーガンジー、つやっつやのシルクサテン、きゅっと結ばれた青いリボン、パールの光沢、サテンのシューズ…萌え要素満載。

さあ、とうとう今回の展示会のメインビジュアルにもなった三美神の登場です!

白いモスリン(薄地の絹織物)のドレスを身に纏った女性たちが、刺繍や糸巻きをしています。

ああモスリン! 幼少時「赤毛のアン」や「あしながおじさん」に出てきたこの言葉に、わたしはどれだけ憧れたことでしょう。大人になってアパレル会社に勤め、生地見本で「モスリン」を見たときはぶるぶる震えるくらいに感動しました。これがモスリン(毛斯綸)だったのかと。

モスリンや、モスリンや。

あゝモスリンや。

絹レースも美しい。

次です。

白いサテンのドレス、ループ状にした真珠、コサージュとしてつけられたブルーのリボンは、画家自身のアトリエに常備されていたアクセサリーだったのかもしれないそうです。つやっつや。

19世紀の開拓者たち

ファッショナブルな黒のウォーキングドレス、赤いフランネルのペチコートが冬の景色に映えます。赤いペチコートに目を奪われますが、帽子や手袋、すみずみまでお洒落です。

黒いクロスのアクセサリー、金のバングルと指輪、淡いブルーグレーの革の手袋。袖口ふわっ、アクセサリーぴかっ、手袋をはめるときのきゅっという音まで聞こえてきそう。

さて、わたしが今回、唯一ポストカードを購入した絵がこちらです。

なんといっても題材が「結婚式の日に身支度をする花嫁」なのですから、そりゃ買うでしょう。白いドレス、ベール、いまのウェディングドレスのイメージに近いですね。

花嫁の背後にはお支度をする仕立て屋のおばあさんがいます。背中に何をとめつけているんだろう。刺繍レース素材のトレーンでしょうか。かたわらにピンクッションを差し出している助手がいますね。仕立て屋のおばあさん、顔が必死です。でもすごくよくわかるわ〜、その気持ち。結婚式当日の慌ただしさはどの時代もきっと同じなんじゃないかな。

年を取ってもいつだって自分の仕事に全力投球。

こういうおばあさんにわたしはなりたい。

最後にご紹介するのはラファエル前派のジョン・エヴァレット・ミレイの作品です。ジョン・E・ミレイといえば、かの有名な「オフィーリア」を描いた画家です。

籠の中に入っているのはスミレの花です。オフィーリアもそうですが、ジョン・E ・ミレイの描く野の花の可憐なこと。少女の服もびっしりと花柄。いわゆる柄オン柄なのにこんなに清楚で可憐にみえるのはミレイの「野の花マジック」によるものなのでしょうか。

▼関連note ラフェエル前派の絵画と衣装について

以上、「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」展の、衣装にかなり偏った鑑賞レポートでした。他にも、エル・グレコやルノワール、ターナーやコンスタンブルといった巨匠たちの作品もありましたよ。(巨匠をついでみたいにいうな)

そうそう、このルノワールの絵、やさしくてとても素敵でした。

土曜の夜に駆け足で訪れたスコットランド🏴

いつか、本当のスコットランドに行ってみたいものです。

参考文献

・『スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち』展覧会カタログ、毎日新聞社、NHK、 NHKプロモーション、2022年

・『博物館の歴史・理論・実践1ー博物館という問い』今村信隆編、藝術学舎、2017年

・『西洋の芸術史 造形篇Ⅱ 盛期ルネサンスから十九世紀末まで』水野千依、藝術学舎、2013年

・『世界服飾史』深井晃子、美術出版社、1998年

・『レンブラントとイタリア・ルネサンス』ケネス・クラーク、法政大学出版局、1992年

・神戸ファッション美術館 オンライン服飾文化セミナー「ロココ」

・神戸ファッション美術館 オンライン服飾文化セミナー「バッスル」

⭐︎記事内の写真はすべて写真撮影可能日にわたしが撮影したものです。

今回衣装への偏愛っぷりがものすごいnoteになってしまいました。愛を語るって気持ちがいいですね。#愛について語ること

#忘れられない展覧会2022 に参加しています

いいなと思ったら応援しよう!