ドラマ『泣いてたまるか』第25話「お家が欲しいの」をみる|〈住宅双六〉を生きる家族の物語

通称「百窓」で知られる名作(奇作?)住宅「試みとしての起爆空間」(富田玲子・林泰義設計、1966年)は、テレビ番組『ウルトラセブン』の第12話「遊星より愛をこめて」(1967年12月17日放送)のロケ地となったことでも知られます。

たしかに、100個もある丸窓がミステリアスな外観は、いかにも宇宙人的な世界観にマッチしていて、なるほどナと思えます。

この住宅「百窓」、実は特撮モノだけでなく、ごく普通の庶民派ドラマでも登場します。そのドラマとはTBS系列で1966年から放映された『泣いてたまるか』。第25話「お家が欲しいの」(1966年12月18日放送)におもむろに登場するんです。

それは、渥美清演じる、しがないサラリーマン木下栄作が、長男・茂雄といっしょに石焼き芋を食べている場面(図1)。

図1 百窓と石焼き芋

ふたりの前に建つ「百窓」をご覧あれ。

茂雄「あれ!?あそこの窓いくつあるんだろう。」

栄作「この辺はいつきてもスゴイ家があるなぁ。あんな家建てるのはどんな男なんだろうなぁ」

茂雄「1、2、3、4、5。ゴゴニジュウゴだから。それの4つで。すげえなぁ、ちょうど百あるよ」

かつて抽選で当たり、入居当初は感激した公団住宅も、夫婦に子どもが3人という家族にとってはもう手狭。しかも、ご近所の家族は次第にマイホームを手に入れて引っ越していく。そんな状況に栄作の妻・秀子はカリカリしています。家を建てたい。でも、そうもいかない現実。

茂雄は言います。「あんなうち建てた人ってどうやってお金持ったのかなぁ。働く時間だって、一生懸命さだって、お父さん絶対負けてないと思うんだ。おかしいよねぇ」と。

庭付き郊外一戸建て住宅をめざして

木下一家には子どもが3人。小学生である長男・茂雄の上には、高校受験を控える長女の桐子が。そして一番下が桃子。かわいそうに桃子はナレーションで「子どもは二人でやめようと言ってるときにまたできた、定員外の子である」と紹介されます。

定員超過となった2DK公団住宅からの脱出。つまりは「庭つき郊外一戸建て住宅」を手に入れることが妻・秀子の願いとなります。だからこそ、その甲斐性がみられない栄作への不満が家族の日常をギスギスさせるのです。

言ってみれば2DKという住戸の広さが、いわゆる夫婦+子ども2人という「標準世帯」を規定しているわけで、住戸にあわせて家族があり、生活がある。そんな2DKも子どもが大きくなり、そして「桐子の高校受験」が一つの契機、要因として問題化していることが描かれています。

戦後、新制大学制度が充実し、第一次ベビーブーム世代にあたる大量の地方出身者が都市部の大学へ続々と入学していきました。そして卒業後には大手企業に就職して日本の経済成長を支えていくことになります。彼らは一定の収入が確保されることで結婚し、そして家庭を持つに至る。そんな彼ら自身がまさに消費者の「団塊」として膨大な需要をもたらし、好景気をつくり出すことになっていきました。

そんな消費行動のなかで、最大かつ最終の目標が夢のマイホーム=「庭付き郊外一戸建て住宅」だったわけです。

そもそも戸建て住宅を持ち家として取得することは、戦前の農家で顕著なあり方でしたが、地方から出てきた若者たちにとって共同住宅が不慣れだっただけでなく、「実家」の暮らしを都会でコンパクトに実現することが理想となったのかもしれません。

また、夫は自営業中心からサラリーマン中心にシフト、妻は専業主婦として家庭を守るといった夫婦の職業の定型化も進みました。同時に所得も平準化されていきます。

家庭は子どもの養育がメイン・テーマになりました。まさに桐子の事例がそうであるように、公団住宅が受験期の子どもを抱える家族にとって狭すぎることも「庭付き郊外一戸建て住宅」への熱望をかき立てたといいます。

とはいえ、限られた所得から、持ち家取得に投入できる資金には限度があります。せいぜい公団住宅時代よりもマシになったという程度で面積は限られる。そして教育資金にもまた限度がある。それゆえ、子どもは「二人っ子革命」という言葉が生まれたほど、1955年以降、産児数が平均4人台から2人台へと急減していきました。

「住宅」というハードが「家族」の構成と暮らしぶりを規定し、分厚い「一億総中流化」をもたらしたのです。つまりは「庭付き郊外一戸建て住宅」へ向けた人生の定型化をも意味するわけで、それゆえ、のちに〈住宅双六〉と戯画化されたのでした。

住宅双六を生きる

地方の実家から都会へ進学・就職し、借家住まいから最後は持ち家を取得する。そんな定型の人生を建築家・上田篤らは「現代住宅双六」(1973)として描き出しました(図2)。

図2 現代住宅双六

お母さんのおなかから生まれた子どもは、まずはベビーベッドで。次に両親と一緒に川の字になって寝ます。そして最後は「庭付き郊外一戸建て住宅」を取得することが双六のあがりとして描き出されました。

この〈住宅双六〉の成立背景を考えるためには、住宅事情だけではなく、「庭付き郊外一戸建て住宅」を必要とし、同時に下支えする仕事・家族・教育といった領域をも包括的にとらえることが大切です。

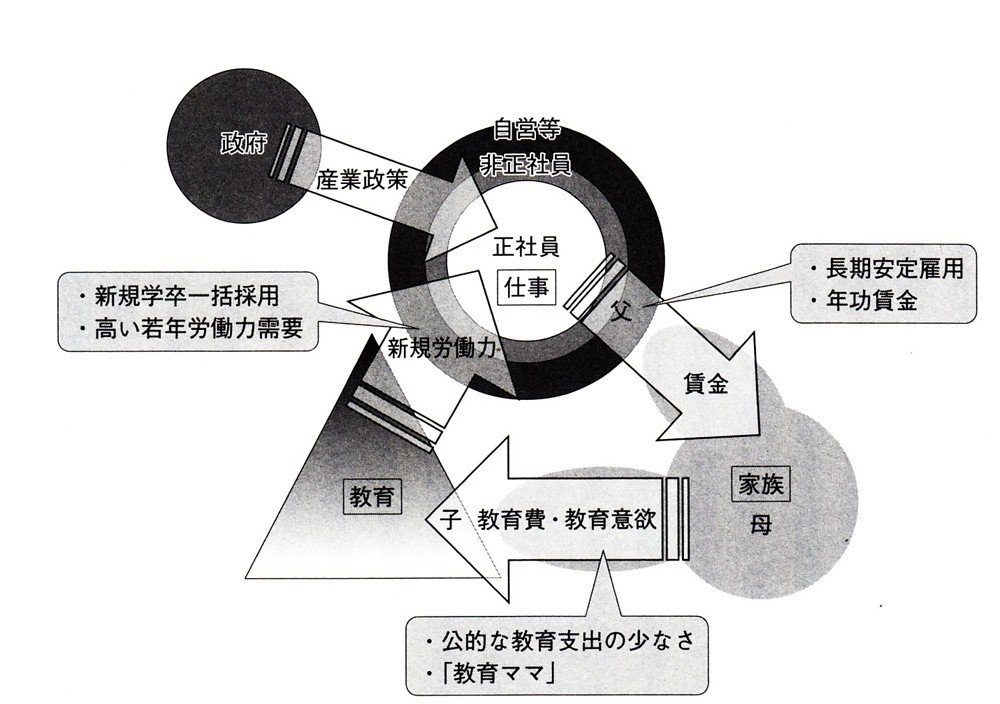

社会学者・本田由紀は、戦後日本の仕事や家族、教育の仕組みが一体となった社会があることを「戦後日本型循環モデル」(図3)として示しています。

図3 戦後日本型循環モデル

本田は「仕事・家族・教育という三つの異なる社会領域の間が、きわめて太く堅牢で一方的な矢印によって結合されていた」のが戦後日本だったと言います。

サラリーマンのお父さんがお給料を家に持ち帰り、そのお給料で主婦のお母さんは家計のやりくりをしつつ教育ママとなり、子どもはいい学校に進学していい会社に就職すべく学校に通う。そしてその子がやがて親になりサラリーマンとして働きつつ、お給料を家に持ち帰って・・・。

このサイクルが無限に循環していくというのです。「仕事・家族・教育」という3つの領域をグルグルと循環するモデルのなかに「庭付き郊外一戸建て住宅」が組み込まれているのです。

住宅ローンの時代

とうてい持ち家など取得できないと思っていた秀子は、甲斐性がない栄作をなじるばかりでしたが、あることをキッカケにマイホーム取得作戦に参戦していくことになります。

長女・桐子の高校入試を控え公団住宅が手狭になっているうえに、ご近所さんたちはどんどんマイホームを手に入れて引っ越していく。そんな状況にカリカリしていた秀子に光明をもたらしたのは住宅ローン。

秀子「だからね、借りるのよ、お金……借りて建てるのよ」

栄作「借りるって、誰に?俺にはそんなゴーセーで人の善い親戚も友達もいやあしないよ」

秀子「私もね、今まで知らなかったの。だから、ただイライラして、あなたに当たってばっかりいるよりしょうがなかったんだけど。ごめんなさいね」

公団住宅から引っ越していったご近所さんたちも「退職金をひきあてにして貸してくれる制度」をつかって、それを頭金に借り入れをするという計画なのでした。栄作の勤める会社の厚生課長はこう言います。

厚生課長「ああ、年収の三倍まで融資してくれる制度ができたそうだよ。うちの女房も目下夢中になって研究している。ただし、2・3割の頭金が必要だから、この三十万はきっとその一部にあてるつもりなんだよ、奥さん…」

厚生課長の言うとおりでした。秀子もまた栄作に説明します。

秀子「月収税込72,300円、ボーナス二期税込328,600円、概算して年収100万ちょっと越えるわけね、三倍までだから、300万は融資してもらえるわ。300万あれば、ま、なんとかここよりはましな家が…」

栄作「300万、300万って、ホントにそんなに借りられるのか」

秀子「ええ、年収の三倍まで大丈夫」

栄作「し、しかし、どうやって返すんだ、そんな大金」

秀子「15年間に分割して返済すればいいのよ。月にしたら大したことないわよ」

栄作「いくらくらいになるんだ?払いきれるのか?」

秀子「ここの家賃だっていらなくなるから、そっちへまわせるし。ま、任しておきなさいよ。これは財布を預かってる女房の仕事よ」

住宅資金の用立ては、完全に秀子が主導権を握っていきます。それだけでなく、住宅地から住宅の間取りに至るまで、秀子と長女・桐子がどんどん進めていくことに。

1950年に住宅金融公庫が設立(1954年に分譲住宅取得のための資金貸付開始)、あわせて割賦三社(殖産住宅相互・日本電建・太平住宅)による住宅の割賦販売をスタートさせていますが、これらルートを介して住宅を取得できた人はまだまだ一部だったといいます。

そんななか、このドラマが放映された1966年頃に、ちょうど借金をして土地付き住宅を手に入れることが一般化してきたのです。同年には、日本不動産銀行(後の日本債券信用銀行)による長期住宅ローンがサービス開始されています。住宅をローンで取得する作法が確立されたのです(「ローン」という言葉自体もこの頃から使われ始めたんだそう)。

住宅金融の歴史において、民間金融機関が昭和40年代において急速に成長したことが指摘されています。

40年代初めでは家計の住宅取得資金の8割近くが家計の自己資金であり、借入金依存度は極めて少なかったが、40年代半ばになると自己資金ウエイトは6割に低下し、代わりに民間金融機関や一般企業・共済組合の割合が大きくなってくる。そして40年代末には自己資金は4割となり、民間金融機関のウエイトが3割強と急激に増加する。

(高野義樹『日本住宅金融史』住宅金融普及協会、1997)

家族総力戦としての「家づくり」

どんどん進展するマイホーム取得計画に栄作は終始尻込みします。そんな栄作に秀子は一言。「お父さん、あなたはなにも心配なさることはないの。ただ真面目に定年まで勤め上げてくださればそれでいいんですよ」と。

釈然としない栄作の気持ちは、分譲住宅地の見学時に爆発します。電車とバスに揺られて、片道2時間かかる郊外。それが秀子たちが探し出した「私たちの家が建つ土地」でした。往復4時間もかかる場所に家を建てる。そんな現実がようやく理解できた栄作…。

栄作「いやです!僕はいやです!いやですよっ、こんなとこ!」

秀子「あなたっ!勝手なこと言ってらっしゃいますけどね、今、坪2万円足らずの地所で、どんなとこがあるか調べてみたことあるんですか?お金が有り余ってたら、亭主の稼ぎがよかったら誰がわざわざこんなとこへ来たいもんですか。人の気もしらないで」

栄作「それなら、今のところで我慢すりゃいいんだ。僕は今のところで結構ですよ」

秀子「わからず屋!エゴイスト!意気地なし!」

ひと悶着あってから、一時はマイホーム取得計画は頓挫かと思いきや、実は秀子と桐子は着々と進めていました。それを知った栄作は再び秀子と口論になります。

秀子が算段する住宅資金計画は、次のとおり。

①秀子の兄からの借入れ=50万円(月5千円返済)+②会社からの退職金引当=30万円

①+②=80万円のうち、60万円を頭金(=③)にする。残り20万円は予備費(家具等)。

④銀行からの借入れ=240万円。よって、③+④で総資金300万円。

この総資金300万円は、土地90万円、建物に210万円という内訳を想定。結果、建物は21坪になるのだという。

ただ、この兄と銀行への返済計画を完遂するためには、並々ならぬ苦労が必要。

秀子「全部で4万円くらいじゃないかな」

栄作「4万円って、秀子、お前一体オレの月給いくらだと思っているんだ」

秀子「手取り68,500円」

栄作「そのうちから4万円も払ったら一体いくら残るんだ!」

秀子「28,500円」

栄作「ばっ、ばかっ。それで一家5人が暮らせるとでも思ってるのか!」

秀子「ボーナスが二期で30万円あるわ。月にならせば2万ずつ、5万円もあればやっていけるわよ。せいぜい十年も我慢すれば返済金も楽になるし(※元利償還のため)、茂雄が大学に行く頃には学資くらい出せるようになりますよ」

栄作「そんな綱渡りみたいなことして。そんなことまでして家がほしいのか!」

秀子「ほしい。これからも私も遣り繰り上手くやるわ。うんと節約する。だから、あなたも協力してね。お小遣いも今までみたいにはあげられないけど。がまんして。タバコもやめてくださると助かるんだけどなぁ」

栄作はこの秀子の提案が、つまりはタバコだけでなく酒もやめることを意味し、つまりは「ただ働くだけの、それも往復4時間もかかって会社通い、ただ消耗するだけ」の人生になってしまうと抗議します。そんな栄作の主張に対する秀子の逆襲は、〈住宅双六〉を支える価値観を表現してあまりあるもの。

秀子「あなた…。自分の人生がエンジョイしたかったら、どうして結婚なんかなさったの?どうして子どもをつくったの?結婚し、子どもができた以上、その責任をとり、幸せにするのは夫であり父親である人の義務でしょう」

栄作「し、しかしだねぇ」

秀子「あなた一人じゃない、私だっていろんな努力をし、いろんな犠牲を払っているんです。自分ひとり被害者みたいな顔をしないでください」

秀子の理路整然とした反撃に、思わず「はいっ…」と応える栄作なのでした。それはまさに、家族総力戦としての「家づくり」のはじまりであり、その手綱を握る秀子の覚悟でもあるのでした。

栄作は定年までしっかり働き、秀子は節約倹約で内助の功を発揮。茂雄は大学進学が宿命づけられ、たぶん桐子・桃子は短大か専門学校に行く。そうした家族それぞれの守備位置をしっかり守り通す「家族の総力戦」。ここで戦争の比喩を使うのは不謹慎にも思えますが、当時、まさに戦争として家づくりは表現されていたのでした(図4)。

図4 サラリーマンと住宅特集(週刊現代1969.3.6)

そういえば、村川謙雄『公庫住宅の話:住宅金融公庫の手引き』(新建築社、1950)の自序には次のような表現が登場します。

住宅難に心から苦しんでいるのは婦人達で、同時に又住宅を建てようと思い、その目的を果たそうと最も熱意のあるのも婦人達だと信じています。一家の財政を切り盛りして、山内一豊夫人の例を引くまでもなく、何とか建築費の財源を生み出してゆくのは、主婦の努力に俟つところが大きい。住宅問題も結局、婦人問題だと思います。

村川謙雄「自序」1950

間取り検討という主体性の発揚

村川謙雄『公庫住宅の話:住宅金融公庫の手引き』の自序は、つづけて、「たとえ二割か一割五分の金でも、自ら骨を折って生み出すところに、熱も湧き、愛着も起こり、自然出来た住宅の有難さも沁々と感ぜられるのではないでしょうか」と述べ、家づくりへの資金調達を通じての主体性発揚を語ります。

そういえば、ドラマで栄作が公団住宅に帰宅すると、秀子と桐子がこっそり間取りを検討しているシーンが登場します。栄作はマイホーム取得計画がいまだ進行していることを知り、妻と議論している際にソワソワと本を手にしています(図5)。

この本は当時、理工学社から出版されていた間取り読本、吉田実ほか著『すぐに役立つ住宅図集No.2実例・設計図・工事の知識』(1960)です。

図5 『住宅図集』を手に取る栄作

戦後、この手の間取り読本がたくさん出版されていて、それこそ『すぐに役立つ住宅図集』を出した理工学社に限って見ても次のような状況です。

『住みよい家 設計・つくり方・実例』、1952年

『住みよい間取 No.1 決め方と実例300図』、1952年

『住みよい間取 No.2 設計のヒント・実例300図』、1954年

『住みよい間取 No.3 設計例と実例300図』、1959年

『家の設計図集 No.1 実例・設計・間取・各部の意匠』、1954年

『家の設計図集 No.2 プラン・部屋のデザイン・新築例』、1964年

『家の設計図集 No.3 実例・デザイン・住まいの知識』、1964年

『すぐに役立つ住宅図集 No.1 実例・間取・つくり方』、1960年

『すぐに役立つ住宅図集 No.2 実例・設計図・工事の知識』、1960年

『すぐに役立つ住宅図集 No.3 敷地・設計・設備と実例図』、1961年

『住みよい家 No.1 資金とプラン・新築例』、1963年

『住みよい家 No.2 建て方と間取り・意匠・新築例』、1966年

『住みよい家 No.3 間取り・デザイン・設備・新築例』、1967年

『間取り百科 すぐに役立つ住まいの図集①』、1967年

『間取り百科 すぐに役立つ住まいの図集②』、1967年

『間取り百科 すぐに役立つ住まいの図集③』、1967年

『わが家の間取り No.1 実例とデザイン・プラン集』、1968年

『わが家の間取り No.2 実例とプラン・インテリア集』、1968年

1960年代に前後して、この手の住宅図集がワンサカ出版されたのです。住宅新築マニュアル本やご近所さんからの口コミなどなどを手助けに、人生に一度の家づくりを試行錯誤していったのでした。

栄作が手にしていた本の前編にあたる『すぐに役立つ住宅図集 No.1 実例・間取・つくり方』(理工学社、1960年)に収録された「住宅を建築される方方へ」という文章にはこうあります。

自分の住宅は自分の金で建て、自分が住むということです。自分が責任を持たなければ自分の住まいは建ちません。従ってその場合、自分は建築については素人であるからといって卑下することはおかしいのです。一般の人は、建築家でない限り素人であるのが当然です。自分だけが素人であると考える必要はありません。参考図書を読んで建築家と論争するぐらいの気構えでなくては、自分の好みに合った住宅は建てられません。

(「住宅を建築される方方へ」1960)

こうした心持ちは立派なことなのですが、その背景には、戦後日本社会において、原則として国民ひとりひとりの自力建築によって住む場所を確保せざるをえなくなった住宅政策の貧困と表裏をなしていることもまた事実です。

そして「自分の好みに合った住宅」をちゃんと自分自身が決めなければいけないという圧力は、実はチグハグは日本の街並みともつながっているように思えてきます。

橋田壽賀子、方法としての下世話

さて、『泣いてたまるか』は、複数の脚本家たちが参加したことでも知られますが、この秀逸なドラマ「お家が欲しいの」の回を生み出した脚本家は、あの橋田壽賀子です。どうりでセリフが長い(笑)

ただ、橋田壽賀子だからこそ、ここまで当時の庶民感覚を浮き彫りにすることができたのでは中廊下とも思います。この「お家が欲しいの」のちょうど10年後に、橋田が手がけたドラマがあのNHK銀河テレビ小説でヒットした『となりの芝生』(1976年放映)です。

いってみれば『となりの芝生』は、10年の歳月を経て、木下一家がすったもんだの上に、ようやく夢のマイホームを手にしてた「その後」を描いているようにも受け取れます。

「お家が欲しいの」の最後は、新居に移ったお祝いの席で家族皆からお礼を言われる栄作の心境が描かれます。

ナレーション「栄作は突然、これでいいんだと思っていた。みんな優しくて生き生きしている。オレはこの幸せそうな笑顔のために、また、15年間営々と働き続けるだろうと思っていた。長く険しい道だろう。しかし、泣いてたまるか、泣いてたまるかである」

メデタシメデタシの「その後」。『となりの芝生』は、新居に移ったばかりの高平一家のもとに、夫の母・志乃が舞い込んでくることで起きる嫁姑問題、そして妻・知子の就労問題、それによっておこる夫婦問題を描き、嫁姑それぞれの立場から論争が起きるほどのブームを巻き起こしました。

『となりの芝生』のヒットから、さらに続編『となりと私』(1977年放映)が放映されます。ここでは、林を拓いて造られた小さな新興住宅地で起きる近隣トラブルを描き出しました。また、さらに『幸せのとなり』(1979年放映)では相続問題や会社倒産などを描いていきます。

橋田壽賀子が手掛けるドラマは、その時代の庶民感覚を下世話なまでに捉え、見事に描き出すがゆえに、いま改めて見直すと、戦後日本の庶民文化を読解する好個のテキストになっているのです(図6)。

図6 橋田壽賀子「となり三部作」

そこで描かれた「10年後の木下家」を眺めていくと、「お家が欲しいの」といって手に入れた住宅(図7)が、はたして家族を幸せにするものなのかどうか、不安になってきます。

図7 木下栄作一家の新居

〈住宅双六〉を生きた木下栄作たちは、親たちがもつ地方出身者として田舎の古い価値観も無意識に継承しつつ、都市部で育ったがゆえの伝統や旧習からの自由も知る世代。「庭付き郊外一戸建て住宅」を人生の「上がり」とするその価値観は、城を持つ甲斐性といった封建的な理想と、住宅取得が結果的にもたらす「家族の総力戦」という現実に引き裂かれながら展開していった新しい経験だったように思えます。

子供3人&長女受験のため公団住宅は狭くて住めない→それ以前にご近所さんへの対抗心で持家を取得せざるをえない→庭付き郊外一戸建て住宅しか選択肢はない→会社と銀行から資金を調達することで生じる縛り→マイホームを持つことで必然的に生じる種々のタスクができる。家も家族も仕事も目的化する。

先に紹介した「仕事・家族・教育という三つの異なる社会領域の間」をめぐる「戦後日本型循環モデル」は、一見したところ堅固に見えるものでしたが、3つの領域をめぐる矢印自体が次第に自己目的化していったといいます。

仕事・家族・教育のそれぞれの本質的な存在理由を空洞化させていくことにもなったと言います。なぜ働くのか、なぜ共に暮らすのか、なぜ学ぶのか、そして、なぜ「庭付き郊外一戸建て住宅」を持たねばならないのか。

「お家が欲しい」という思いが先行し、なぜ欲しいのかという理由をすっかり見失っていった頃、「仕事・家族・教育」という3つの領域で様々な社会問題が顕在化してくことになります。循環させる意味が見えなくなり、そして、そもそも循環させることが難しくなったのが、今わたしたちがいる時代です。

(おわり)

関連note

実家帰省の背後にある「住宅双六」について。

自分の家の「主体的検討」を強いる仕組みについて。

住宅双六崩壊後の住宅資金計画について。

参考文献

本田由紀『社会を結びなおす:教育・仕事・家族の連携へ』、岩波書店、2014年

村川謙雄『公庫住宅の話:住宅金融公庫の手引き』、新建築社、1950年

砂原庸介『新築がお好きですか?:日本における住宅と政治』、ミネルヴァ書房、2018年

橋田壽賀子『となりの芝生』、日本放送出版協会、1976年

橋田壽賀子『となりと私』、日本放送出版協会、1977年

橋田壽賀子『幸せのとなり』、日本放送出版協会、1979年

『泣いてたまるか』シナリオ復刻委員会『渥美清の泣いてたまるか:シナリオ集2』、サンマーク出版、2005年

高野義樹『日本住宅金融史』、住宅金融普及協会、1997年

住宅図集編集委員会編『すぐに役立つ住宅図集 No.1 実例・間取・つくり方』、理工学社、1960年

いいなと思ったら応援しよう!