【ジョモ・ケニヤッタ】名前の由来はマサイ族のベルト!?ケニア建国の父の生い立ち【ケニア共和国】

どーも、たかしーのです。

突然ですが、今回はケニアの歴史について、です!

記事の主人公としては、イギリス植民地から独立を果たし、初代大統領となった『ジョモ・ケニヤッタ』にフォーカスをして、書いていきたいと思います!

そもそもケニアとはどんな国か?

正式名称は「ケニア共和国」

諸説ありますが、国名の由来は、この国のシンボルであるケニア山からとられたとされています。

※なので『ジョモ・ケニヤッタ』の名から取られた、のではありません。

ケニア山は、アフリカ大陸で2番目に高い山であり、標高は 5,199メートルもあります(富士山の約1.4倍)。

また、「ケニア」自体の語源にも諸説あるのですが、ケニア山に雪が積もる山頂がダチョウの頭のように見えることから、現地の民族の言葉”キーニヤ”(ダチョウの山)が訛って「ケニア」になった説、同じく民族の言葉で”キリニャガ”(神の山)と呼んでいたのを、後からやってきたヨーロッパ人が解釈して「ケニア」となった説、などがあります。

国土の面積は、約58.3平方キロメートルあり、日本の約1.5倍。

人口は、約5300万人(2021年)で、これは日本の約0.4倍にあたります。

by Mandingoesque

場所は、東アフリカの赤道周辺に位置し、北はエチオピアと南スーダン、西はウガンダ、南はタンザニア、東はソマリアと接し、南東はインド洋に面しています。

国土のほぼ中央の赤道直下にケニア山があります。また、ケニアには、地球の裂け目の集合体であり、地震の巣とも呼ばれるアフリカ大地溝帯(リフト・バレー)が貫いることでも有名です。

国旗の紋章は「マサイ族の楯と槍」

この国旗は、1963年にイギリス植民地からの独立した際に制定がされました。

国旗の背景色である黒は国民を、赤は独立戦争で流された血と犠牲を、緑は草原が広がる大地と森林を表しています。また、それらの色をつなぐ白い線は平和と国民の団結を表しています。

中央にある紋章は、サバンナの牧畜民マサイ族の楯と槍を組み合わせて描かれており、国土と自由を守り抜く決意を表しています。

首都は「ナイロビ」

ナイロビはマサイ語で「冷たい水」を意味します。

理由は、赤道には近い場所にありますが、ケニア高原の標高約1600メートルに位置しているため、気候は冷涼で、また豊富な水が得られる土地にあったためです。

公用語は「スワヒリ語」「英語」

公用語は、イギリスの植民地であった背景から、長らく英語でしたが、2010年の憲法改訂によって、英語とスワヒリ語の2つとなりました。

また、ケニアは多民族国家であり、全部で42もの民族が住んでいることから、キクユ語、ルヒヤ語など、それぞれの民族言語も使われています。

宗教は「キリスト教」が8割

ケニア人の8割は、キリスト教徒です。

そのうち、プロテスタントが5割、カトリックが2割を占めています(その他は古代キリスト教など)。

カトリックは、大航海時代に訪れたポルトガル人からもたらされ、プロテスタントは、その後のイギリス植民地時代に定着をしました。

次いで、イスラム教徒が1割います。

これは、南東にある海岸地方がアラブ商人の貿易拠点として栄えたこともあり、伝えられました。

あと少数ですが、伝統宗教やヒンドゥー教を信仰する人もいます。

ヒンドゥー教は、イギリス植民地時代に労働力として連れてこられたインド人によるものです。

宗教の分布だけでも、ケニアの歴史がいろいろと見えてきますね。

主食は「ウガリ」

ケニアの主食は「ウガリ」と呼ばれる白トウモロコシの粉を湯がいて練ったもの。食べ方は片手で団子状にして、シチューなどと一緒に食べるそうです。また、民族によっては「オブスマ」などとも呼ばれるようです。

ちなみに、ケニアの名物料理は、スワヒリ語で「バーベキュー肉」を意味する「ニャマ・チョマ(Nyama choma)」。

By Shyqo

一般的にはヤギ肉のグリルだそうですが、牛肉も使われるそう。

また、塩とコショウを加えるだけという、いたってシンプルな味付けのようです。

通貨は「ケニア・シリング」

通貨は「ケニア・シリング(Shilling)」。

通貨コードはKES(日本だとJPY)、通貨記号はKSh(日本だと¥)。

※2023年6月現在では、1JPY=1KESといったレートでした。

現在は発行されていませんが、今回の主人公でもある『ジョモ・ケニヤッタ』も昔の紙幣では、このように描かれていました。

ケニヤッタが登場した時代背景

北アフリカからクシ語系民族がやってきた

紀元前2000年頃、北アフリカからやって来たクシ語系(クシ語派)民族が、現在ケニアの位置する東アフリカの一部に住み着くようになりました。

現在でも、このクシ語系の言語は、アフリカの角(ソマリア周辺)、タンザニア、ケニア、スーダン、エジプトで話されています。

※ちなみに、この頃の日本は縄文時代末期で、狩猟採集とかやっています。

by Listorien(wikipedia)

「クシ語系(クシ語派)」とは、アフロ・アジア語族の一派のことで、他には、セム語系もこの一派であり、古代メソポタミアに登場したサルゴン(アッカド人)やハンムラビ(アムル人)は、このセム語系民族出身です。

バントゥー/ナイル語系民族もやってきた

その後、紀元前1000年頃までに、バントゥー語系、ナイル語系といった民族も、このケニアの地に定住するようになり、現在のケニア共和国における多様な民族のご先祖様となります。

なお、バントゥー語系とナイル語系ですが、先住民であるクシ語系とはまた別の語族に所属する一派であり、バントゥー語系は、ニジェール・コンゴ語族の一派、ナイル語系は、まだハッキリとしていないようですが、ナイル・サハラ語族の一派とされています。

なので、バントゥー語系も、ナイル語系も、現在でも民族の言語として話されていますが、「こんにちは」で比べてみても…

オロモ語(クシ語系):アッカム(Akkam)

ショナ語(バントゥー語系):モロ(Mhoro)

マサイ語(ナイル語系):スパ(Supa)

まったく違うことがわかります。

アラブ商人たちもやってきた

それから時は経ち、7~8世紀頃になると、アラブ商人たちが交易のため、ケニア南東にある海岸地域を頻繁に訪れるようになり、やがて定住するようになります。このときに、交易活動の拠点として建設されたのが、ケニア南東の都市モンバサです。この都市はケニア第2の都市であり、今でもイスラム教徒が多く住んでいます。

10世紀頃になると、アラブ商人が使うアラビア語がバンドゥー語と融合して、スワヒリ語が生まれます。

ちなみに、アフリカのあいさつ言葉として、「JAMBO」というスワヒリ語がありますが、実はこれ単体では「こんにちは」という意味はなく「物事、事柄」という意味を持ちます。

実際、現地の人は「HU(あなた)」という主語を頭につけて、「HU JAMBO(あなたは何事もありませんか?=あなたは元気ですか?)」として使うそうです。

ポルトガル人もやってきた、が!

それから、また時は経ち、15世紀末になると、大航海時代を迎えたヨーロッパ世界から、ポルトガル王国のヴァスコ・ダ・ガマ船団がモンバサを訪れます。

なお、ヴァスコ・ダ・ガマは、このあとインド西岸にあるカリカットに到着し、これにより、インド航路の開拓を果たします。

このことをきっかけとなり、16世紀初頭に、ポルトガル人率いる艦隊がモンバサに上陸し、現地民の抵抗を抑えて、ポルトガルの極東貿易の拠点として占領を果たします。

しかしながら、17世紀になるとポルトガルの勢力にもかげりが見え始め、1698年、それまで攻防を繰り返してきたオマーン帝国によって、モンバサを奪われることとなります。オマーン帝国は、アラブ人が建てた国であることから、ケニアにおけるアラブ人による影響力が復活したことになります。

18世紀になると、ケニア内陸部にもオマーン帝国、すなわちアラブ人の影響力が強まり、奴隷貿易や象牙貿易が活発に行われました。

イギリス人もドイツ人もやってきた

それから19世紀になると、ヨーロッパの帝国主義諸国(列強)によるアフリカの植民地化がさかんになり、ケニアを含む東アフリカ地域は、イギリスとドイツによって争われることとなります。

こうした背景から、ドイツの政治家であったビスマルクは、アフリカ分割を提唱し、ベルリン会議を開催して、これら列強による利害調整が行われました。

これにより、東アフリカは南北に分割され、ケニアを含む北部は正式にイギリスが獲得することとなりました。

イギリス領東アフリカ、誕生

そして、1895年。イギリスの保護領として、イギリス領東アフリカが成立することとなりました。

「保護領(保護国)」とは、形式的には独立国ではあるものの、国家主権の多くを他国に譲りその保護を受ける国家のことを言います。

また、これはイギリスに限らず、主な帝国主義列強(フランス、イタリア、そして日本でも)では、このような他国の保護領(保護国)化が行われていました。

イギリス領東アフリカとなったケニアでは、海岸都市であるモンバサとケニア内陸部を結ぶウガンダ鉄道の建設が進められました。

この労働力として、同じくイギリス領であったインドから、多くのインド人がこのケニアの地にやってきました。

そんなイギリスの保護領となったイギリス領東アフリカで生まれ、のちに独立を果たし、ケニア共和国で初代大統領となったのが『ジョモ・ケニアッタ』です。

ケニヤッタが「ケニヤッタ」になるまで

キクユ族が暮らすンゲンダ村で生まれる

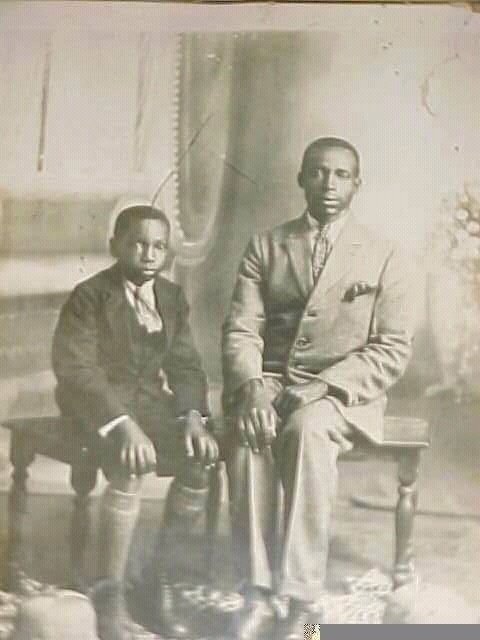

by Alexander Leisser(wikipedia)

ケニアッタは、キクユ族が暮らすンゲンダ村で生まれました。

実は、今なお生年月日がいつなのか不明なのですが、ケニアを含む東アフリカがイギリス領東アフリカとなった後(つまり1895年以降)には、どうやらケニアッタは生まれていたようです。

キクユ族は、紀元前1000年頃までにケニアの地にやってきたというバントゥー語系民族で、言語はキクユ語を話します。

現在のケニアでも、国民の人口の22%はキクユ族に当たるとされています。

ちなみに、キクユ語で「こんにちは」は、

wimwega mwiraho(ウィムウェーガ ムウィラホ)と言うそうです。

by Angela Sevin(wikipedia)

キクユ族の一員として生まれたケニアッタは、カマウ(Kamau)と名付けられました。父はムイガイ(Muigai)、母はワンブイ(Wambui)という名でした。一家は、ケニアを流れるサーイリカ川近くの農場に住み、そこで作物を育て、羊やヤギを飼育しながら暮らしていたそうです。

ケニアッタが10歳を過ぎた頃、父ムイガイが亡くなるのですが、キユク族の伝統に従って、母ワンブイは亡き夫の弟であるンゲンギと結婚することとなります。

これにより、ケニアッタはカマウと名乗っていましたが、「ンゲンギの息子カマウ」という意味をもつカマウ・ワ・ンゲンギ(Kamau wa Ngengi)と名乗るようになります。

ちなみに、母ワンブイは、新しい夫であるンゲンギとも子供を設けるのですが、この子供の名前は元夫と同じ名前のムイガイだったりします。(ややこしい…)

その後、新しい夫であったンゲンギが厳格な父親であったことから、母ワンブイは子供を連れ、実家に移り住んだのですが、そこで母ワンブイも亡くなり、ケニアッタは弟たちと一緒に、祖父の家へと移り住み、暮らすこととなります。

ケニヤッタ、ミッション・スクールへゆく

1909年、ケニアッタは家を出て、ソゴトにあるミッション・スクールで教育を受けることになります。

ミッション・スクールとは、キリスト教の教えを教育理念に掲げている学校のことで、生徒への教育は熱心なキリスト教徒である宣教師が行います。

ケニヤッタが教育を受けたのは、新しく設立されたスコットランド教会の伝道所でした。当時のイギリスは、先住民族にキリスト教を伝えて、東アフリカを文明化させることが、自分たちの使命であると信じていました。

ケニアッタは、そこで聖書の物語を学び、英語の読み書きを教えられたそうです。また、皿洗いや草むしりなど、雑用も行っていたそうですが、ミッション・スクールでの生活が長くなるにつれ、多くのイギリス人宣教師たちの恩着せがましい態度に憤慨するようになったそうです。

ケニヤッタ「せや、マサイ族のふりをしたろ!」

ミッション・スクールを出たケニヤッタは、いくつか職に就き、イギリス人が経営する企業でも働き始めます。また、1913年には、キクユ族の儀礼に従って、成人の儀式を受けていましたが、イギリス人宣教師たちからは反対をされていたようです。

その後、ケニヤッタは重病を患って、仕事を辞めることとなります。ですが、ちょうどその頃、イギリスは第一次世界大戦に参戦し、多くのキクユ族の人たちを徴兵していました。

ケニヤッタも、キクユ族なので、徴兵される運命にありましたが、彼はこれを避けることができました。それは、イギリスのために戦うことを拒否していたマサイ族のおかげでした。

この頃、ケニヤッタは、マサイ族の酋長と結婚した叔母の家族と一緒に暮らしていました。ケニヤッタは、マサイ族の習慣を取り入れ、マサイ族が身に着ける衣服やビーズのベルトを纏い、マサイ族のふりをして暮らしていました。

ちなみに、このとき彼が身に着け、お気に入りであったビーズのベルトを「Kinyata」と呼ぶそうですが、これがのちに自身を「ケニヤッタ(Kenyatta)」と名乗るようになった理由なのでは?といった説もあります。

ケニヤッタ「結婚したで!」宣教師「認めてへんで!」

マサイ族のふり作戦が成功したケニヤッタは、職場復帰し、1917年から1919年にかけて、最初の妻であるグレース・ワフさんと結婚し、その後、2人の子供を設けることになります。

※このグレース・ワフさんですが、非常に長生きで、2017年に110歳で亡くなったそうです。

しかしながら、この結婚もキクユ族の伝統に則って(のっとって)結婚式を挙げたのですが、キリスト教会が認めた結婚ではないことから、イギリス人宣教師たちから、またしても反対されてしまいます。

ケニヤッタは、このような経緯から、自分に教育を授けてくれたイギリス人宣教師たちに敬意は払いつつも、やはり次第に不信感を高めていったそうです。

とはいえ、ケニヤッタは、その後、農園労働者、商店の事務員、ナイロビの水道局職員等を掛け持ちで働き、当時のイギリス人から見ても、かなり裕福な暮らしを送っていたそうです。

一方その頃、イギリスは第一次世界大戦でドイツに勝利したことにより、ドイツ領であった東アフリカ南部も手に入れていました。

また、1920年には、ケニアは保護領から、正式にイギリスの植民地とされました。

ケニヤッタ、政治活動を始める

こうした背景から、ケニアでは反帝国主義の感情が高まっていました。

ケニアの人口を占める割合の大きいキクユ族の間でも、イギリスの植民地政府に対して、不平不満を訴える組織が必要だという考えが広まり、1919年にキクユ協会(KA:The Kikuyu Association)が結成されていました。

ですが、このキクユ協会の姿勢が生ぬるいと感じた、当時の書記ハリー・トゥクは、仲間とともにキクユ協会を離れ、1921年、新しくキクユ青年協会(YKA:The Young Kikuyu Association)を設立して、より戦闘的な政治活動を展開していきます。

また、ハリー・トゥクは、協会の名前を東アフリカ協会 (EAA:East Africa Association)と改め、ケニア以外のイギリス領東アフリカ(ウガンダ、タンガニーカ)にも活動範囲を広げていきました。

しかしながら、1922年にイギリスの植民地政府により、トゥクは逮捕され、その圧力によりEAAは解散させられてしまいます。

ですが、キクユ族による反帝国主義の感情は、これで抑えられるものではありませんでした。元EAAであったメンバーによって、新たにキクユ中央協会(KCA:Kikuyu Central Association)が立ち上がり、再び政治活動を始めることとなります。

一方その頃、ケニヤッタは何をしていたかというと、1923年頃からナイロビで食料品店「Kinyata Store」の経営を始めていました。(店の名前にもちゃっかり「Kinyata」って名前をつけてる…)

ですが、このお店はもぐりの居酒屋のようなこともしていたため、そこが民族運動家の溜まり場となり、どうやらこれが政治活動への興味につながったようです。

by Bobby.W.B

ケニヤッタは、KCAの幹部であったジェームス・ボータと友情関係にありました。ボータがウガンダに移住をしても、ケニヤッタとは連絡を取り合っていたそうです。(お互いどこで知り合ったといったことは、調べてもわかりませんでした…)

そんなケニヤッタに、転機が訪れます。

KCAが代表として、ボータにロンドンに行くよう要請をしたのですが、英語が堪能ではなかったボータに代わって、ケニヤッタに白羽の矢が立ったのです。ケニヤッタは、子供のころ、ミッション・スクールで英語を学んでいたため、英語が堪能でした。

ケニヤッタは、このオファーを、自身の職を辞さないといけなかったことから、1度は断りますが、現職と同等の賃金をKCAが支払うことを条件にこれを承諾し、1926年にKCAの書記として、政治活動に本格的に参加することとなりました。

※ちなみに、ケニヤッタはキクユ中央協会(KCA)にも参加していたので、これが初めての政治活動はないようです。

なお、この頃から自身のことを「ケニヤッタ(Kenyatta)」と呼ぶようになったそうです。この名前の変更には諸説あり、前述のマサイ族のベルト「Kinyata」からとった説と、「ケニアの光」という意味をもつ名前にしたという説があります。(どっちなんでしょうねー)

ケニヤッタ、ロンドンへ!

1928年、KCAは、キクユ語の月刊新聞「Mũigwithania(ムウィギタニア)」を創刊しました。新聞タイトルには、キクユ語で「団結させる者」という意味が込められていました。この新聞は、キクユ族の団結が目的でした。

ケニヤッタは、この新聞の編集者ではなく、キクユ語の翻訳を任せられていました。

また、この新聞は、KCAの政治資金調達も目的としてありました。

こうした活動によって、十分な資金を集めることができたKCAは、1929年にケニヤッタをモンバサからロンドンへと派遣させることになります。

おわりに

これ以上書くと、1万文字以上行きそうなので、今回は一旦ここまでとします。

ケニアの歴史は、世界史でも日本史でもあまり触れられない歴史ではありますが、非常に興味深いことが多いなあと思い、書くに至りました。

ロンドンへと派遣されたケニヤッタが、このあとどうなったのかについては、次回となりますので、続きをお待ちください!

他にも、この歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!

それでは!