【盤古】あの巨人の話とよく似ている!?3万6千年をかけて世界となった天地開闢の創世神【中国神話】

どーも、たかしーのです。

今回は、中国神話における創世神『盤古』について、書いていきたいと思います!

そもそも中国神話とは?

中国神話とは、文字通り、中国に伝わる神話や伝説のことです。

主に、漢民族に伝わるものを指しますが、広義的な意味としては中国に住む少数民族の伝説や中国人が神にしようとした人間・概念の話も含まれています。

中国神話は、中国の古代神話研究の第一人者である 袁珂(1916-2001)によって、その内容がまとめ上げられ、体系化がなされました。

※それまでは、複数の文献資料に断片的に残されていました。

この袁珂によると、中国神話に含めるべき話は、いくつかに分類することができるのですが、その中で特に重要なものは、以下であるとしています。

神話 - 自然現象や災害や不思議なことを合理的に説明する自然崇拝としての竜王や雷神などの形で崇めた。当時の社会生活や古代宗教の巫術のイメージから神が作られたもの。

伝説 - 現実の話などが誇張や改変されて伝わったもので、大抵は現実世界の法則からは外れない。

仙話 - 神話の変形で神仙故事とも言う。道教に登場する仙人たちの話で、もとの神話や伝説に登場する人間や神を道教の仙人として取り入れたケースもみられる。

歴史 - もともと歴史であるのに神話的な性格を付与されている神話化された歴史と、もともと神話であるのにのちに歴史化された神話が含まれる。

で、今回、紹介する『盤古』ですが、分類としては「神話」に属する神様となります。

「盤古」とはどんな神様か?

天地開闢の創世神

盤古は、中国神話に登場する神であり、天地開闢の創世神とされています。中国語では、パンクー(Pangu)と呼ばれています。

中国の書物では、盤古は角のある毛むくじゃらの巨人として描かれています。

伏羲と女媧よりも後に誕生した?

中国神話の神様には、他にも人類創造の神として伏羲と女媧が登場します。

この伏羲と女媧は、司馬遷によって編纂された歴史書『史記』(前漢代)や、中国の伝説や民間信仰などを著した『 風俗通義』(後漢代)に、その記述が残されています。

しかしながら、伏羲と女媧よりも前に存在していたはずの盤古については、どちらの書物にも記録がなく、初登場したのは、そこから後の呉代に成立した神話集『三五歴紀』からでした。

つまりは、伏羲と女媧よりもあとに考え出された神様である可能性が高いのです。もしかしたら、伏羲と女媧を考え出した後に「じゃあ天地は誰が創造したの?」となり、古代中国の人たちが盤古をあとで思いついたのかもしれません。

盤古が天地開闢をした話

それでは、盤古が 天地開闢した話について、見ていきます。

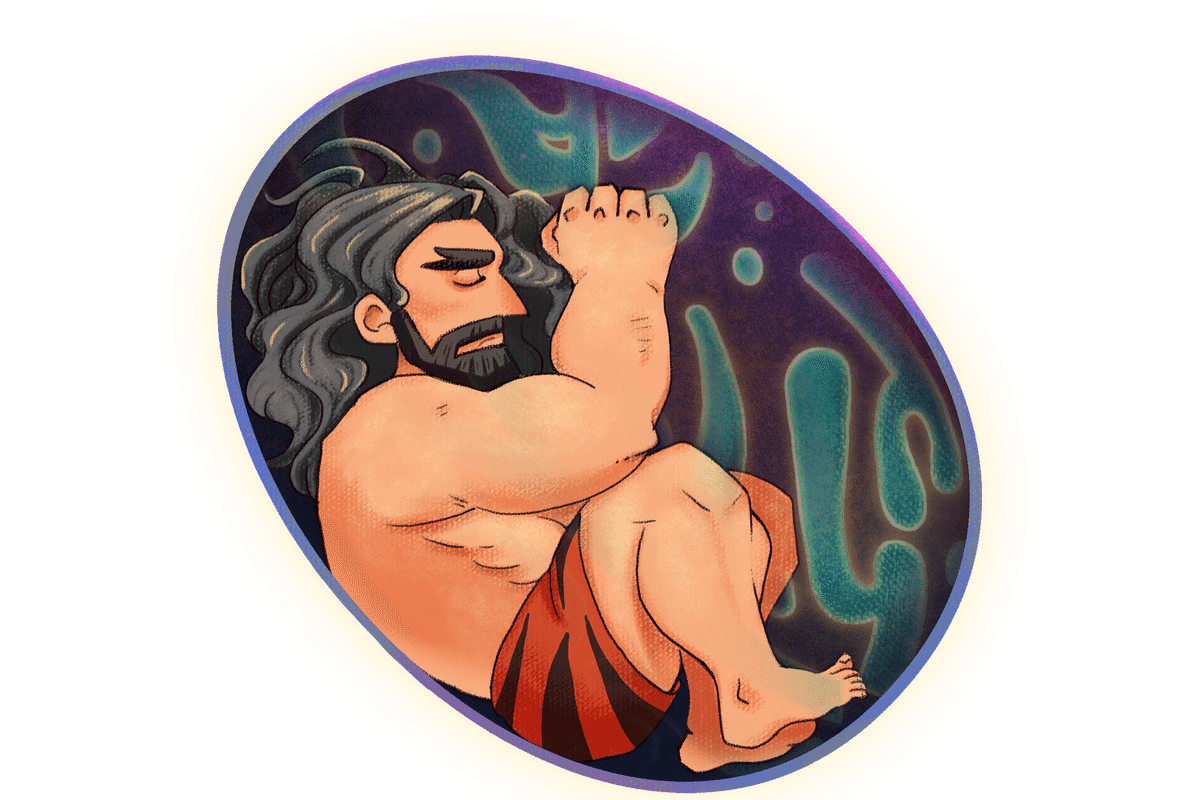

盤古、1万8千年にわたって眠る

天地が開闢する前。

世界は、全て卵の中身のようにドロドロで、混沌としていました。

そんな世界で、様々な物質やエネルギーが相互に作用した結果、盤古が誕生します。

盤古は、1万8千年にもわたって、眠り続けました。

そして、眠り続ける間に、盤古はこの卵のような世界の中で、成長をし続けました。

盤古、1万8千年にわたって天地開闢する

1万8千年の時が過ぎ、盤古が目覚めると、そこには真っ暗な世界が広がっていました。それは、耳を澄ましても、何も音が聞こえない、無の世界。

そして、この世界は成長した盤古にとって、窮屈なものでした。

この環境に落ち着かなくなった盤古は、自身が持っていた魔法の斧(!?)で、この卵のような世界の殻を壊すことを決断します。

盤古が、魔法の斧で、内側から世界の殻を割ると、世界は雷のように轟きながら二つに割れ、ゆっくりと陰と陽が分離され始めました。

そして、暗く重いものは下に落ち、地を形作り、また軽く明るいものは漂い、天を形作りました。

こうして、天と地が分かれたワケですが、世界は割れただけで、また閉じてしまうことを恐れた盤古は、この卵のような世界の割れ目の間に立ち、もう二度と閉じないよう、自身が支えることにしました。

天と地は、盤古が支えたことにより、毎日、天は1丈(約3.03m)ずつ高くなり、地は1丈ずつ厚みを増しました。※ちなみに、中国神話では、天と地の厚みが一緒と考えられていたことが、ここからわかります。

この間に、盤古も成長をし続け、天や地と同じく、毎日、身長が1日に1丈ずつ成長するようになりました。盤古は天と地が安定するまで、1万8千年の間、これを続けました。

盤古、世界になる!

また、1万8千年の時が過ぎ、盤古は背丈9万里(約35万1千km)の大巨人となりました。

しかしながら、1万8千年もの間、天と地を支えていた労苦が、ついにここでピークを迎え、盤古は大きな音を立てて倒れ、そのまま亡くなってしまいました。

すると、ここで、奇跡が起きます!

なんと、倒れた盤古の最期の一息は、風と雲になり、声は轟く雷となったのです。

さらに、倒れた盤古の身体は、自然へと変貌を遂げていくのでした。

盤古の左目→太陽

盤古の右目→月

盤古の手足→山

盤古の血→川

盤古の肉→肥沃な土地

盤古の骨→鉱石

盤古の歯や爪→金属

盤古の皮膚のウブ毛→草木

盤古の汗→雨

こうして、3万6千年(1万8千年×2)もの年月をかけ、盤古により、世界が作られることとなりました。

他の神話との共通点

ところで、この話を読んで、何かに似てると思いませんでしたか…?

そう、北欧神話に出てくる始祖の巨人ユミルの話と、とてもよく似ています!

↓ 北欧神話のユミルの話はこちらから。

ユミルの場合は、オーディン3兄弟によってバラバラにされたという違いはあれど、巨人の身体が自然へと変貌を遂げたという点では、同じようなオチに帰着しています。

また、盤古の左目が太陽に、右目が月に…という話ですが、これは、日本神話でイザナギが禊をした際に、左目からアマテラス(太陽の神)が、右目からツクヨミ(月の神)が誕生した話があり、これらもよく似ていることがわかります。

↓ 日本神話のイザナギの禊の話はこちらから。

イザナギの禊の話は、中国神話をもとに創作した可能性はありますが、ユミルの話と盤古の話の帰着が似ている点については、もしかしたら我々ホモ=サピエンスが、自らが置かれている圧倒的な自然環境に加え、生物は死ぬと自然へと還っていくさまを重ねて考えたときに、世界は人の身体から形作られたんだと自然と捉えてしまう生き物であるから、なのかもしれません。

おわりに

今回は、『盤古』について、書いていきました。

正直『盤古』の話を知ったときは、ユミルの話と似ていて、とても驚きました。

他にも地域は違えど、内容はよく似ていた神話は多く残っているので、どこに移住をしようが、我々は同じホモ=サピエンスなんだと感じられる話があれば、またnoteに書いていきたいです!

他にも、歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!

それでは!