【論文レビュー】心理的資本の測り方:Ikeda et al. (2023)

心理的資本(Psychological Capital:PsyCap)という概念をよく見かけるようになってきました。これは、希望(Hope)、自己効力感(Self-Efficacy)、レジリエンス(Resilience)、楽観性(Optimism)という4つの下位概念から形成されます。自己効力感の「自己」をカッコにくくって4つの単語の頭文字を取るとHEROになるので、そちらで呼ばれることもあります。ただ、日本語版の尺度がないとなかなか実証研究で使いづらいので、池田めぐみさんを筆頭筆者にして、田中聡先生や中原淳先生といった研究グループの皆様が日本語版を開発したのが本論文です。

Ikeda, M., Hatano, K., Tanaka, S., & Nakahara, J. (2023). Validation of the Japanese version of the revised version of the compound psychological capital scale (CPC-12R). Frontiers in Psychology, 13, 1053601.

「CPC-12R」という尺度

本論文によれば、心理的資本を測定する主要な尺度にはいくつかあるようです。中でもよく使われるLuthans et al.(2013)が開発したPCQ(Psychological Capital Questionnaire)はメジャーではあるものの、仕事の場面でしか活用されないという制約があるのが難点であるとしています。

そのため、職場だけではなく教育現場でも活用可能なCPC(Compound Psychological Capital Scale)を日本語訳することにした、というように著者たちは説明しています。具体的にはCPCの改訂版であるCPC-R(Dudasova et al., 2021)を本論文では翻訳しています。

因子構造

職業病なのか、モデル適合度は気になってしまいます。結論から言うと、モデル適合度(仮説モデルが指標の観点から適合していると言えるかどうかの度合い)はOKですので、マニアックに知りたい方以外はこの項目は読み飛ばしてください。

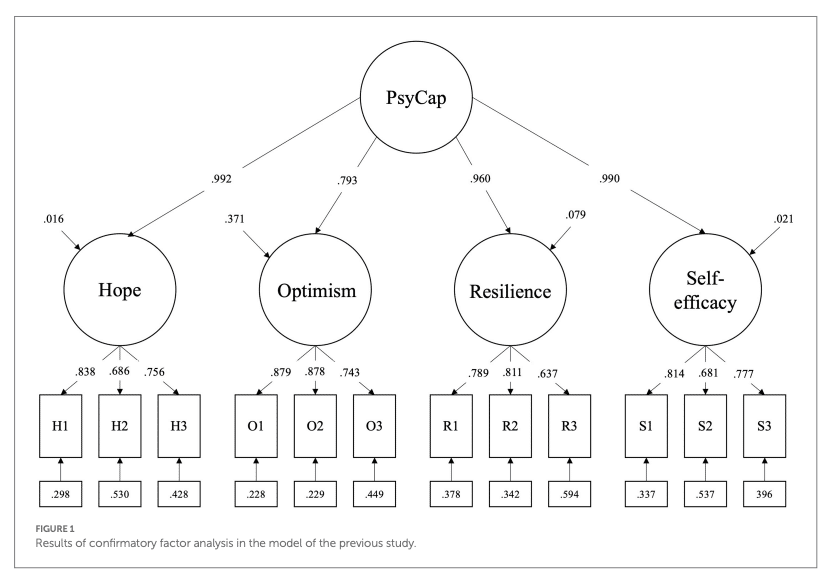

2次因子モデルの主要な適合度指標は、CMIN=217.617、RMSEA=0.077、CFI=0.960、という許容範囲になっていると報告しています。RMSEAは若干高めではあるもののHooper et al.(2008)は0.08未満であればOKとしているので、許容範囲にあるとはいえそうです。

2次因子から下位因子への値を見ると、希望と自己効力感への値がだいぶ大きいものの、それ以外の二つはやや高いのと中程度というようになっているようです。

構成概念妥当性

測りたい概念について、他の概念と区別されながら測れているかどうかの確からしさを検証するものが構成概念妥当性です。本論文では、原文尺度での先行研究を参考にして、職務満足、ワーク・エンゲージメント、およびビッグ5の中から誠実性(conscientiousness)、外向性(extraversion)、否定的情動性(negative emotionality)との相関関係を見ています。

結論としては、先行研究での値の傾向と近いものが得られたと報告し、構成概念妥当性が検証されたとしています。さらには、職務場面で考えれば、職務満足やワーク・エンゲージメントとの相関が中程度に見られたということは、仕事における状態性指標に対する先行要因として心理的資本が重要である、ということが言えるのではないでしょうか。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました!