琵琶湖疏水の夷川船溜

↑2023年12月28日 船溜の北垣国道像

・鴨東運河は約150年前に開発された

・江戸時代から京都には水車がたくさんあった

・熊野寮南の夷川船溜南側では掘削時に出た土砂による高低差が水車と工場地帯を生んだ

・熊野寮のグラウンドは近所の子どもの遊び場だった

熊野寮A棟から見える鴨川疏水の水力発電所にある立像は、1881(明治14)年の京都府知事北垣国道である。手に持っているのは疏水の設計図である。彼は旧制三高を京都に誘致した一人だ(第三高等中学校設置問題再考 -府県と官立学校一 田中 智子)。寮周辺の鴨東開発の歴史を、南禅寺から平安神宮南側を通り、夷川船溜(夷川ダム)を通じて鴨川に接する鴨東運河を中心に見てみよう。お近くにお住いの、古老とそのご長男とうどん店店主にも話を聞いてみた。

疏水の鴨東運河

北垣は奠都以降元気を失った京都を盛り上げる明治期の京都三大事業である、第二疏水開削、道路拡張及び市電敷設、上水道整備を行った。水力発電所は市電を動かす電力源になり、鴨川運河周辺は水車で動く工場地帯になった。疏水は5年の歳月を費やし17人の殉職者を伴った大工事だ。工部大学校(のちの東大工学部)で卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」を書いた田辺朔郎が21歳で工事の責任者となる。1885(明治18)年に起工を祝って、夜に将軍塚で提灯による山腹に「水」という文字が描かれた。1890(明治23)年4月9日、夷川船溜での竣工式には鉾が並び、如意ヶ嶽の大文字が点火された(日本遺産琵琶湖疏水HP「歓喜に沸いた起工式・竣工式」)。あのへん、祇園祭みたいになっとったのか。

疏水ができたばかり、もしくは工事中の岡崎の写真が残されている。

図 13は地ならし後に撮影されたもので,琵琶湖疏水と岡崎道に囲まれた区画の中に,菰の列が多く見られる。おそらく,この菰の中で油障子を用いた温床栽培がおこなわれていたのだろう。

平安神宮や動物園や公園ができる前は一面畑で、聖護院大根や聖護院株が促成栽培されていた。1892(明治20)年の古地図と比較すると、写真左奥に見える煙突はおそらく第一絹糸紡績のもので、今の熊野寮と同じ敷地にあった。その右の樹々は熊野神社周辺とみられる。

以前の記事にも書いたが、1900(明治28)年前後の鴨川運河の様子が写真に残っている。

当時、この辺で大きい煙突は第一絹糸、のちの絹糸紡績からの鐘淵紡績上京工場しかない。鴨東船溜、のちの夷川船溜周辺は荷上場で、馬が見える。遊泳している方々は大日本武徳会遊泳部で、後の京都踏水会だ。

工事の様子は絵図でも残されており、これらは北垣が京都府画学校(現在の京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校の前身)の洋画教師達に依頼して作成してもらったものだ(琵琶湖疏水記念館デジタルアーカイブ)。

蹴上インクラインから夷川船溜に至る鴨東運河の工事の様子

この疏水、がよく見るとルートが不可解だ。

わざわざ岡崎で北に400m北上し、こんな感じの ⁻⁻|__ 直角折曲ルートを取っている。北東が高く南西に低い京都盆地の形状からみても流れが北向きに逆行している。素人目には南禅寺の北から西にまっすぐ鴨川に抜ければいいのに、北から鴨川に接続している。この理由は、北垣が斜行を嫌ったとも新市街区画計画の存在とも流速緩和ともいわれているが、この論文では府による土地買い上げの際に社寺や住宅の密集地を避け、買い上げやすい田畑を通したことが大きい理由だと指摘している。

疏水の東から「疏水東濱町」「疏水中濱町」「疏水西濱町」と地名が振り分けられ、畑から工業地帯に変貌を遂げる。それを支えた一つの要素に水車がある。

北白川の水車

明治大正の京都には水車がたくさんあった。北部キャンパス周辺もそうで、吉田山の北の北白川追分の子安観世音周辺にもたくさんあった。百万遍から東、吉田山の北の大きいお地蔵さんのあたりだ。

とげとげのついた円の上半分だけみたいな地図記号が水車である。戦後期に北白川小学校児童がまとめた傑作「北白川こども風土記」にもある。

白川の水車は江戸初めの元禄11年頃から始まり、明治3-40年頃まで盛んな時代だったとしている(同 p. 231)。水車の用途は様々だが、精米や製粉や伸銅などが多かった。伸銅とは金属加工手法の一つである。どの水車でも水神様を祀る社があり、毎年11月9日にはお札を取り換えておこしやみかんをお供えし、枯れたスギの葉などを燃やしながらお酒をかけて食べると病気にかからなくなり、おさがりは夕方近所の子供にわけていた、とのこと(同 p. 234)。

このように白川には、たくさんの水車ができていたのですが、これもいいかげんに、どこでもすきな場所に水車をつくったのではないのです。上の方の水車と、下の方の水車の高さの差は、二十尺(約六メートル)以上ということにきまっていたのです。そうでないと、もしその差が少ない場合は、下の水車のため、上の水車が水につかって動けなくなるからです。それで流れの急な所には、水車が固まっていて、流れのゆるやかな所では、水車ははなして作ってあったのです。

水車は共同管理されており、設置基準が明確にあったため、水路の高低差により分布があったようだ。よく調べられている。

いっぽう、1895(明治23)年に田辺博士の努力で疏水運河化完成した後、蹴上の発電所から得られる電力が水車にとって代わり、さびれていったとある(同 p. 234)。実際は、疏水開削によって明治以降に新たに生まれた水車もある。

聖護院の水車

先日、熊野寮の近くにお住まいの古老に疏水の話を聞きに行った。1930(昭和5)年生まれ、93歳になる地元の元自治会長のお家で、ご長男もご一緒お話を聞いた。

長男「たった93年以内のことしかわからんけどな」

――じゅうぶんです。

古老「昔はダンプカーもなかったから、疏水から掘った土を南側に上げたままにした。その高低差を使って水車ができた。河村製粉、青木染工、コープ鴨川になった三谷伸銅、二条のジャスコになった岡田伸銅も水車を使っていた」

文献にも同一の記載があった。

疏水全体の半数以上の水車が夷川船溜周辺に建設された。夷川船溜周辺は,琵琶湖疏水開発後,精米,製粉,伸銅,金銀箔など,豊富な水と舟運を活かした水車工場が展開し,水車の町として活況を呈した。夷川船溜は,都市に蓄えられた「平地のダム」であり,疏水舟運の係留,荷揚げ場,水車動力,水力発電など,琵琶湖疏水の多目的な水利用を体現する地域となる。

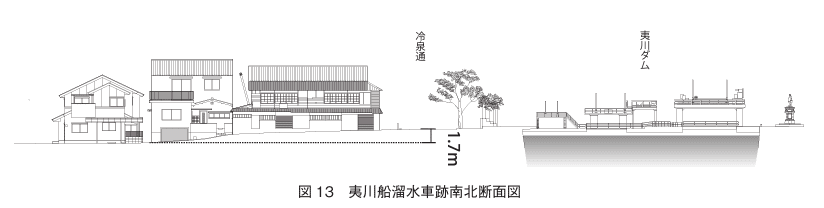

図右の北側が標高が高く、図左の南側は低い。

当地に水車が集中した要因として,疏水開発時の地形改変の際に生じた夷閘門と周囲の護岸造成地の落差が水車利用に適していた点があげられよう。夷川ダム南側の冷泉通と旧水車跡までの高低差は約 1.7m にも及ぶ(図 13)。

古老のお話にあった河村製粉は大正10年創業で、今も操業中だ。

夷川船溜にあった水車は昭和40年代、熊野寮開寮の1965年頃にはギリギリまだあった。

古老「この写真の人は誰かわからんけど。この辺は、もともと谷口さんて方が地主で、谷口さんは戦時中に満州で顔役をされてた。台湾や外国から労働者を集めたのはこの辺の地主の谷口さんらしい。あと、疏水という名前の銭湯が疏水の南にあった」労働者の話はまだ裏どりできていない。

鴨東運河周辺に標高差は確かにある。

疏水南側の水色から青のエリアの存在は、南北の同一ラインと比較してやや標高が高いことを示す。明治から大正にかけて、この鴨東船溜(のちの夷川船溜)周辺の水車利用について調査した論文がある。

論文には三谷、谷口の名前がある。図の点線で示されるように、疏水からは暗渠が四方に伸びている。それらが煉瓦で出来てきていることがわかる写真もある。

琵琶湖疏水で使用された煉瓦のほとんどは、山科にあった工場で作られていた。

水車の話に戻ろう。先ほどの北白川こども風土記に、熊野付近の様子が記載されている。

それから少しのぼると、「三木の水車」といって、伸銅をしていたという水車のあとがありました。この伸銅の水車は、今、十条や熊野あたりで同じ伸銅の仕事をやっている、三谷伸銅という工場の親にあたるそうです。

古老の話にあった三谷伸銅は、北白川の伸銅工場がルーツだったらしい。

伸銅工場

以前の記事にも示したが、夷川船溜北側の三谷伸銅は上記文献にもある三谷卯三郎が1916年に設立した。

明治25年(1892)の俵黄銅製造所(昭和7年三谷伸銅が買収)による電動機による黄銅板の圧延の開始に次いで、ここに弊社のルーツ・三谷伸銅の元を築いた三谷卯三郎も聖護院蓮華蔵町に工場を設立。京都岡崎の疎水脇の冷泉通は近代伸銅工場がずらりと並ぶ「伸銅通」へと変容したが、この中で著しい成長を遂げたのが現在も続く京都の名門・三谷伸銅を創業した三谷卯三郎の伸銅工場であった。

写真には水車も見える。手前は秋月橋だ。

北白川こども風土記に、水車を使った伸銅の詳細がある。

私はおばさんから伸銅の仕事いついて、くわしく教えていただきました。

伸銅をするための材料は、主に銅で、しんちゅうでそれに、アルミなども利用したそうです。そういうものから出来た品物は、電線が主で、次には、金網に使う細い線や、そのほか、かやのつり手なども作ったそうです。それから、伸銅をする仕事の順番は、最初、牛車で運んできた長さ十メートル余りの太い銅線や、しんちゅう線を、「長しちりん」といって、これも十メートルほどもある長い火のかまでまっ赤にやいてから、それを「銅線板」(たて二十センチ、よこ十センチ、あつみ三センチぐらいのもので、銅線の通るような穴が、大小八か所ある)のあなにさしこんで、だんだんと細くしていきます。あなから細くなって出てくる線は、水車の力を利用して、水車のじくに用意されたまきものに、自然にまき取れるようになっているのです。この仕事の名前を、「ばんたたき」とよんでいたそうです。

場所は違うが、京都以外でも伸銅に水車はよく使われていたらしく、展示が朝霞にある。

また、岡崎から三条にかけての白川筋にある時忘舎という施設は竹中精麦所という水車跡が利用されている。もっこ橋など明治大正期を偲ばせる設備が保存されている。

プール

古老「桟橋があって、この船溜で僕は勝手に泳いでた。上流の動物園の檻から糞尿が流れてるのか、水が汚くてすぐに結膜炎になったから、一週間くらいで泳ぐの辞めた。息子は踏水会にいれた。」

夷川船溜は踏水会が泳ぐ施設もあった。

船溜北端を東から西に向かっての撮影とみられる。船の往来もあり、南側は倉庫がたくさんあった。

古老「お~!懐かしい」

公害や水質悪化で屋内プール設立に至ったと書く資料にはよく書かれている。古老の話では、事故もきっかけだったとしている。「金波・銀波」という渡し船屋さんが取水口らへんにあった。当時はいろいろな船の往来が多く、熊野橋から飛び降りて遊ぶこどもが西から来た船に衝突する事故があったらしい。裏どりはまだできていない。

1978年の資料にプールの写真に、熊野寮A棟かB棟の西面が見えている。

この文献曰く、明治の遊泳講習所開設以来、夏の間二か月間は夷川船溜で泳いでいた。戦前は大日本武徳会・遊泳術講習所を知らないと日本の水泳界ではもぐりだといわれていた。踏水会は戦前からオリンピック選手も排出していた、とある。

古老とご長男からは面白い話をめっちゃ聞けたので、また別の記事にあげたい。

前の記事にも書いたが、熊野寮の敷地は戦時中は軍需工場があった。

古老「熊野寮のあたりはニッコクって工場があった。熊野寮ができる前からそう呼んでたし、柵乗り越えてよく遊びに行った。違う時代には鐘紡の工場があって、その寮も近くにあった。戦時中は西京極のグラウンドでイモ育てに行って、それをもらいよったりした。」

長男「昔は丸ゼットいうて、学生運動してる人らが川端警察署にデモに行ってから逃げるとき、変な柄のヘルメットをその辺の道に捨ててた。子供の時分、寮に遊びに行ったらおんなじヘルメットがあって、じっと見てたら青白い顔した学生服の学生がぬっと覗いてきて『そんなん見てたらあかんでー』とか言うてきた」

ーートラウマっすね

元自治会長とご長男のお二人、急な訪問にもかかわらずご丁寧にいろんなお話をお教えいただいて、ありがとうございました。

うどん屋さん

早起亭店主の谷口さんにも、お店でうどんを食べながらお話を聞いた。2019年の寮祭パンフに寄稿された方だ。祖父母の金婚式祝いの掛け軸を熊野寮の学生が読解したものとともにを店に貼ってらした。

もともと谷口製麺は1924年創業で製麺所をしていたが、2014年からうどん屋になった。出汁には利尻昆布や鰹節が使われている。

店主「昔はそこの疏水に30cmくらいの浅瀬があり、洗濯場として使っていたりしていた。踏水会は私も入っていた。水車は聞いたことがあるようなないような。」

店主「私は1956(昭和31)年生まれ、谷口性だけどこの辺の地主の谷口さんとは関係がない。祖父が疏水という銭湯をやっていたが8歳の時に父が亡くなり、母がうどんを継いだ際に銭湯はやめた。祖父は兵庫県城崎の生まれで、おそらく北但馬地震がきっかけで京都に仕事を探しに来た。当時から京都のうどんや餅屋は城崎の人が多い。千成餅食堂や相生餅食堂も城崎の人たちのはず。」

店主「そういえばこないだ、琵琶湖疎水大百科を作った方が寄贈してくれた。お店に置いている。」

ーー熊野寮とのおかかわりは

店主「6,7年ごろ前まで熊野寮にはうどんを納めていた。当時の栄養士さんは厳しかった。一個一個必ず数え終わるまで帰れんし、普通は一袋200gのところを350gの特大サイズで卸していた」

ということは、私が在寮中にコンパの鍋や昼食で散々食べたうどんと同じものだ。そういえばこの太さとコシが似ている気がする。

店主「熊野寮のあたりは子どものころからニッコクと呼んでいた。東の空き地でソフトボールの練習をしによく行ってた。当時は子供が多く13チームぐらいあり、対抗戦をしていた。」

寮設計相談役も、1968年の来訪でチビッコの存在を記載している。当時、店主とすれ違っていたかもしれない。

ところで食堂の方を除くと、内部はアコーディオン式間仕切りで、北の方がオルガン室とピンポン室に区切られているのであるが、このピンポン室でさかんにゲームをやっているのはひどく体の小さいチビッコである。「あれは何だ?」ときくと、あそび場のない近所の子供がやってくるのだという。地域社会との融合というのであろうか。学生たちはこういう事に寛大(?)である。

2002年ごろ、ニッコクこと東のグラウンド付近ではご近所の少年たちが遊んでいる。

店主「最近の寮生は大人しい。私が子供の頃は新歓の時期から6月くらいまで屋上でずっと騒いでるのが聞こえた」

うるさくしててすいませんというか、最近はおとなしくてすいませんというべきか。早起亭さん、在寮中は安く大量にうどんを卸してくれてありがとうございました。

まとめ

こうしてみると、鴨東地域は疏水の開発をはじめ工場ができたり、アグレッシブに変遷しまくっていることが分かった。北垣らの作った明治大正期は水運や防火に利用されていた疏水が、現在は船溜に桜が植わっており、春は十石船に乗った観光客がみられる。

これまた余談だが在学中、記憶が正しければ、この記事で引用した論文の著者の一人中島先生の一般教養の授業を受けていたことがある。居住環境史って名前だったか、確か吉田南キャンパスの共北あたり、水曜2限か3限だった気がする。京都の古い建物を次々と紹介してくれ、いつもは通り過ぎていた景色が新しく見えて、今思えばエキサイティングな授業だった。卒業して10年以上経ってから、その先生の論文を読むことになるとは思わなかった。面白い授業と論文をありがとうございました。

京都は街自体が学べる素晴らしいキャンパスなので、学生の皆さんは逍遙しまくってほしい。