マーケティングはこれだけ! その1: 当社製品価値を理解する

こんにちは、Tak です。

お立寄りいただきありがとうございます。

この『マーケティングはこれだけ!』では、本当に私が外資系事業会社でリアルビジネスで使ってきたセオリー、考え方をシェアしていきたいと思います。

話の全体感はどんな感じなの?という方は以下リンクをご覧くださいませ。

ポイントは3つです。

1) マーケティングの基本だけを抑えよ

2) 会社にとってのリターンを目に見える形で出せ3) 結果を出すマーケティングリーダーシップ

ここでは、1) マーケティングの基本だけを抑えよ、というテーマでその1、『価値』についてお話ししたいと思います。ちょっと長いので目次をご覧ください。

・価値とは顧客にとっての嬉しさ

顧客にとっての価値とは何でしょうか。ひと言で言い換えると『嬉しさ』というのが適した表現ではないかと考えています。その製品やサービスに対して対価を支払ってもなお感じる嬉しさです。

価値というと製品性能を思い浮かべたりしますが、それが顧客 にとってすなわち嬉しいことなのかというと別だったりします。

「レビットのドリルの穴理論」は聞いたことがある人も多いと思いますが、「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく『穴』である」というものです。ホームセンターで「穴を開けるドリルを探しているのですが。」というお客さんに対して「あいにく売り切れていまして・・・。」と言って、せっかく来店したお客さんを返してしまうのか、それとも、「何のために穴を開けるのですか?何か作るのですか?」と尋ねてみるのでは大きく違います。実は、小さい子供の踏み台を作ろうとしていたかもしれません。そうすると、1年間に何度も使うこともない、数万円もするドリルを購入するよりも、簡易に組み立て可能な踏み台キットや、好きな木材を選んで穴あけまでしてくれるサービスを提案した方がお客さんにとっては嬉しいかもしれませんよね。

こういう提案力のある営業さんは顧客の嬉しさを生み出していると思います。私もある時、靴屋さんでブランドの革靴でソールも革になっているものを買おうか悩んでいたら店員さんからどんなお仕事されているのですか?と聞かれて、出張も多く外出も多いというような話をしていたら、「お客様には、その靴よりもメンテナンスしやすいこちらの靴の方がよいですよ。」と、より安価な靴をお勧めされたことに驚いたことがあります。そういうお店にはもう一度通いたいと思う、これが顧客にとっての嬉しさにも繋がるのではないかなと思います。

ウォンツとニーズいう言葉も押さえておきましょう。ウォンツは具体的なアクションを伴いこうしたいという買い手の行動です。ニーズは何のためにどうしたいのかという買い手の希望です。この例では、ドリルを買いたいというのはウォンツであり、ニーズは穴を開けるということです。顧客や消費者側に知識がない場合、彼らが言うウォンツというのは必ずしもプロから見て最適なニーズを満たすものになっていないことが多くありますので、これらを解消して顧客が得る価値を最大限に引き上げることで、互いの利益を創出することが可能になるということは覚えておいていただければと思います。

Levitt, Theodore. (1986). The marketing imagination Theodore Levitt . New York: The Free Press.

・価値を表す公式とは

皆さんが日々何かを購入する際、無意識的になんとなくそれを買ったりしているようですが、ほとんどの場合は、有意識的に判断しています。つまり、何となくとは言え、何かの目的や意図を持って買ったり、サービス対価を支払っているのです。フラッと立ち寄った居酒屋であっても駅から近いからとか、その時食べたいものがあったとか何らかの理由を持って選択しています。例えば、コーヒーショップに入る場合でも様々な選択肢があります。美味しいコーヒーを飲みたい、心地よい空間でリラックスしたい、会議や打ち合わせをしたい、少し時間が空いたので一休みしたい、スマートフォンの充電をしたいなど様々な理由があると思います。価格もそれぞれお店によって異なります。例えば、ホテルラウンジのカフェであれば1杯1,000円前後しますがちょっとした打ち合わせをする場という場所代としては、安いと考えることができます。一方でスマホを少し充電したいということであれば、席が狭くても充電さえ出来れば良いので、1杯のコーヒー代金は安い方が良いと思うでしょう。つまり同じ一杯のコーヒーでも顧客が捉えるベネフィットの内容やその重要度も異なるため、許容できるコストが異なるということになります。

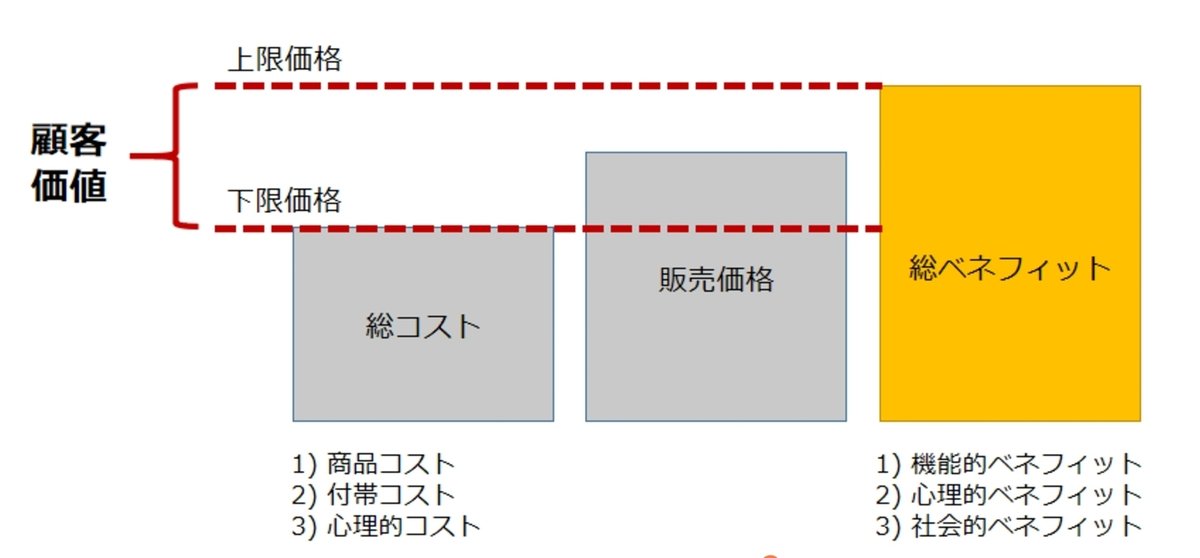

その顧客価値については、公式で表すこともできます。『顧客価値 = 総ベネフィット- 総コスト』 となります。ベネフィットについて分類すると、大きくは3つです。

1) 機能的ベネフィット

2) 心理的ベネフィット

3)社会的ベネフィット

コーヒーの例で言えば、機能的ベネフィットとはコーヒー豆にこだわりがあり美味しいとか、健康になれるという商品の機能が品質について消費者が得られる嬉しさを指します。

心理的ベネフィットとは、いつも変わらぬ味で安心して訪問できるとか、空間として落着いて安らぎを得られるなど、精神的に得られる嬉しさを指します。

最後に社会的ベネフィットとは、例えば、おしゃれな人達が行っているカフェに行くことで得られる満足度であったり、インスタグラムで投稿して仲間と得られる共感が社会的な嬉しさとなります。

一方、コストについても3つに分類することができます。

1) 商品コスト

2) 付帯コスト

3) 心理的コスト

商品コストはズバリその商品やサービスとして支払う金額となります。

付帯コストとは、メインのサービスや商品に付随するコストが挙げられます。例えば配送料が掛かる商品だったり、お店なら席料が掛かるなどです。また、少し幅広い概念として、例えばそのカフェに入るまでに並ぶので時間が掛かるというのもコストになりますし、わざわざ電車でひと駅先まで行くのも付帯コストに含まれます。

最後に心理的リスクは、スイッチングコストとも言われるものとなります。新たな製品、サービスに切り替える場合、『本当に今まで使っていたものと同じレベルの性能があるのだろうか。』と不安になることや、注文方法が異なるだけでも面倒だなと思うこと、新たな製品の使い方を覚えることも大変に感じることがコストに含まれます。

これら全てを合算して、総ベネフィット ー 総コストを行ったものが顧客価値となり図の通りとなります。単純に言えば、高く売る為にはベネフィットを高めれば良いですし、コストを下げることで顧客価値を高め競合に勝つことが出来ます。しかし、難しいのが、ベネフィットを高めようとすればコストが高くなりますし、コストを下げればベネフィットが低下する恐れがあり、トレードオフ関係になってしまう点です。またターゲットした顧客層によってベネフィットやコストの評価が異なるため顧客とは誰か、どのような顧客セグメントなのかを見極めてアプローチしなければならないことも難しさです。従って、ターゲットによって、どのようなベネフィットを高めるのか、どのようなコストは掛けないのかということを決めていくことがとても重要になります。

コーヒーショップの例で言えば、電源さえあれば良いという客層であれば各テーブルに電源タップを設置するお金は掛ける一方、内装にはお金を掛けず一人当たりのスペースは狭くするなど、ベネフィットとコストのバランスを考え、ターゲットした客層への価値提供を考えることになります。それらを決めていくために重要なことはバリュープロポジションとなります。また、この顧客価値に応じて、販売価格をどのように設定するかを決めることができますので以下の図を参照ください。

・顧客価値とプライシング

プライシングについては体型的な考え方がありますが、ここでは全てを説明しませんが、最も大事な考え方で、私自身常に意識していたのが総ベネフィットに対する値付けです。バリューベースドプライシングと言います。

以下の図の通り、総コストに対して値付けするのが下限価格です。これだと商品コストと顧客が感じるコストが含まれるので多少儲かりますが、あまり儲かりませんね。営業からすると製造コスト以上で販売していれば利益が出ているじゃないか、ということが会社の中でよくある話です。総ベネフィットがもし高いところにある場合、もっと利益を得られるのに、お人好しで安売りしてしまう可能性があります。だからこそ価値を正しく知ることが重要になるのです。

・実務で使うための問いかけ

『あなたの製品・サービスの顧客にとっての価値とは何ですか?』

・既存顧客または潜在顧客から製品価値を知る

既にあたなの会社で販売活動している製品・サービスであれば、当然ながら既に購入しているお客さんがいて、その価値を認めているからこそ購入していると思います。その価値は何でしょうか。その価値がはっきりと分からなければ社内の営業に聞いたり、また顧客動向でなぜ当社製品を購入しているのか聞いてみましょう。

それでも価値とはなにか、という問いに対して迷宮入りする場合もあります。人によって言うことが違ったりもしますので意外と難問なのです。

『うちの製品はコモディティで差別化も難しくてあまり価値がないんです。』

という営業もいます。

これを聞くと私は、『なぜ今のお客さんは御社から購入しているのでしょうか。』と問い返してしまいます。繰り返しになりますが、何か価値があるからこそあなたの会社から製品を購入しています。あなたの会社だからこそ提供している価値が何かあるはずです。価格競争力かもしれませんし、お客さんの近くに売り場があるからかもしれません。あるいは、配送条件が良いなどの買いやすさ、営業サポートがよい、梱包単位が少なくて良いなど、

3Cや4P に照らして考えると色々と出てくるかもしれません。それが自社や自社製品の価値であり、顧客にとっての嬉しさです。小さなことであってもそれが他社との違いであなたの製品を買っているのです。

新製品であれば潜在顧客からその製品やサービスの価値を知るというのも重要なポイントです。次章以降のツールを活用して顧客層ターゲットと価値を定めてパイロットプランを作り、その前提でターゲットされた顧客が本当に購入するのかをヒアリングし、スモールスタート、パイロット販売を行い、実際に想定していた価値が顧客に届いているかどうかを確かめるというプロセスを踏むことによって把握できることもあります。一気に大きく始めて価値設定が間違っていたら売れない製品の在庫が大量に余ってしまいますのでスモールスタートで価値を確認していくことは大切です。

マーケッターは、顧客価値さえしっかり理解していれば、次のアクションにつなげていくことができます。

例えば、同じようにその価値を認めてくれる人たちを増やすためのプロモーションはどうあるべきかというように、次なるプラン展開が可能になります。製品戦略の観点では、顧客にとって最も大きな価値になる要素を更に強化して他社の追随を許さずマーケットシェアを伸ばすということも一つの策になります。製品コスト戦略としては、その価値だけによりフォーカスしてオーバースペックになるような不要な製造コストを削減し、利益向上を目指すというのも戦略となります。これを考えるのがマーケッターの仕事になります。

価値についての理解が深まりましたでしょうか?

マーケティング業務を遂行する上でのツールなどは日々生まれていると思いますが、その前に当社価値についてしっかりと把握して皆さんで理解を一致させた会社運営になっているかどうかは重要です。それが曖昧な状況でプロモーションしたり、顧客管理ツールを使ってリードナーチャリングだとか言っても上手くいきません。

まずは古典的ですが大事なところから入らせていただきましたが、次はその価値をどうポジショニングしていくかというお話をしたいと思います。

ご読み頂きありがとうございました!