#農業

「さとふる社長が農業現場で見つけた『根深すぎる課題』、DXで目指す持続可能な農業とは」 ビジネス+IT 2021/10/19

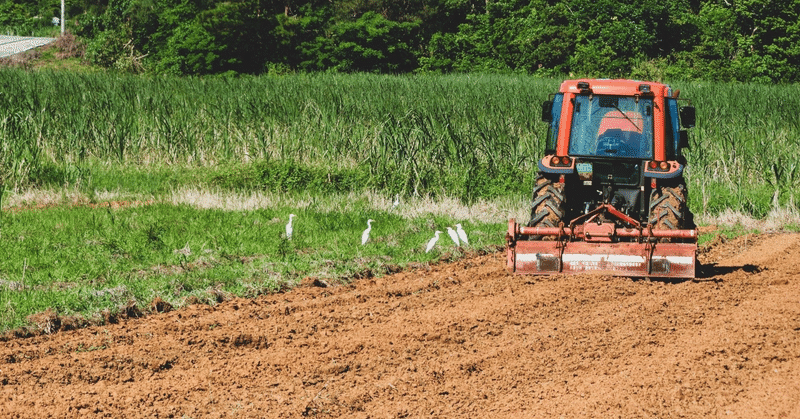

【記事の要約】 さまざまな業界でDXが叫ばれる中、ふるさと納税サービス「さとふる」の代表取締役社長の藤井宏明氏は、農業は断片的にしか近代化が進んでいないと語る。トラクター利用などで一部の農作業は効率化さたが、農業全体の無理や無駄の解消までは果たされていない。特に「極端な労働波形」が深刻な問題であり、人に優しい労働波形を作らなければ、農業は持続可能にならないと語った。 【私の考え】 農業は、自然を相手にする仕事であるため、人間の都合に合わせ作業を行うことが難しい仕事であると考

「ワーケーションするなら…若者ほど『農村希望』 農泊、多面的機能は認知度低く 内閣府調査」 日本農業新聞 2021/10/3

【記事の要約】 内閣府の調査によると、旅行先などで仕事をするワーケーションを「農山漁村でやりたい」と望む割合は、全世代では42%であり、世代別では若者世代ほど望む傾向が強いことが分かった。また「農泊」や「農業の多面的機能」の認知度も全世代で低くく、農業や農村への理解促進の方法が課題に浮かび上がった。 【私の考え】 JA北海道やホクレンは、農業に関する理解促進のために、テレビ番組やSNSを用いて情報発信を既に行なってはいるものの、昔からのネガティブなイメージを払拭することに苦