Painful arc testについて

今回は、肩の評価で何かと使うことのあるpainful arc testについて。

このテストから分かること、合わせて考えておきたいことについてまとめました。

Painful arc testの捉え方

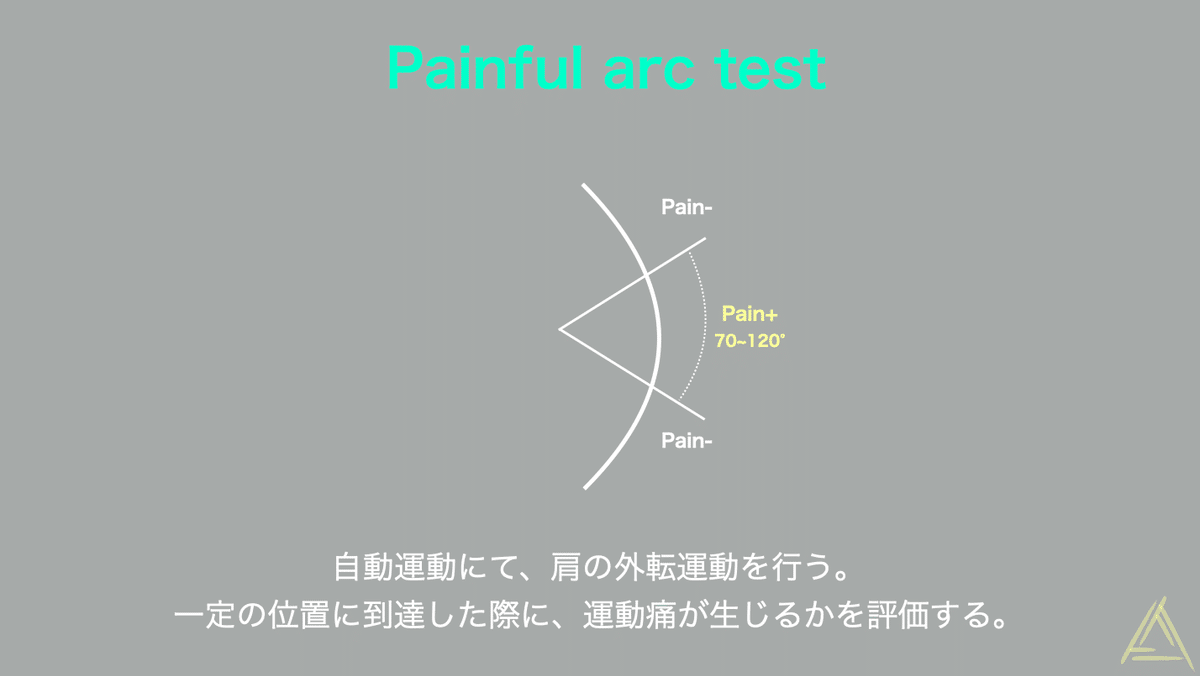

肩関節の自動外転運動の中で、痛み(運動痛)が出ないかを評価するもの。

外転70°付近より120°までの間で運動痛が出た場合を陽性としている。(1-1)

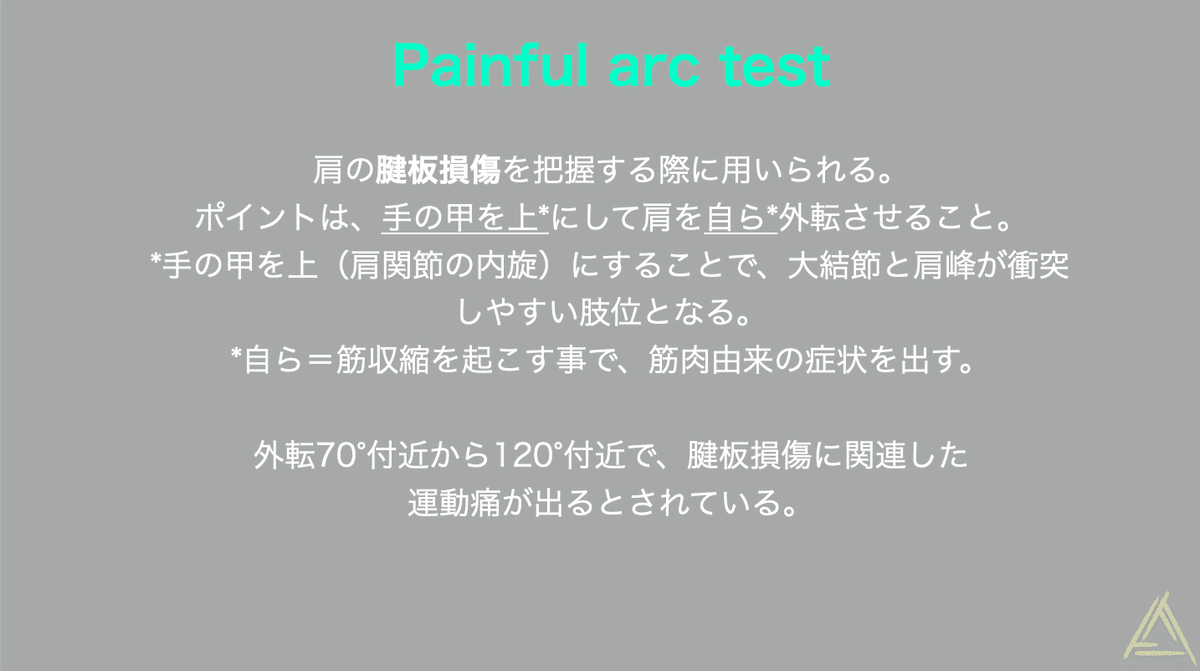

ポイントは、実施において肩関節を内旋位で実施することにある。*

また、実施において肩甲骨の動きを目視できる環境での実施において、テスト陽性となる要因を把握しやすい。**

*このテストは、肩峰(烏口肩峰アーチ)に大結節を接近させ症状を誘発するテストである。GH(肩甲上腕)関節を内旋位に据えることで、烏口肩峰アーチと大結節を接近させやすい肢位となり症状を再現しやすい.(1-2)

**肩甲骨の動きに問題がないかを評価する。特に外転時に十分な上方回旋が生じているか。外転位から内転位への運動方向が変わって以降は、肩甲骨の内側縁に浮き上がり(翼状肩甲*Winging Scapula)が生じないか把握することが重要となる。

Painful arc testとImpingementについて

Painful arc testは前述の様に、烏口肩峰アーチ下に大結節を接近させ症状を誘発するものである。

言い換えると、烏口肩峰アーチ下を走行する組織に負担(圧刺激&摩擦ストレス)が生じている場合、(腱板損傷に限らず)痛みが出る可能性がある。

肩峰下滑液包が挟み込まれても痛みが出る可能性がある。

つまり、アーチ下で何かが衝突Impingmentしていれば、自ずと結果は陽性となりやすい。

よって、このテストだけで「腱板だ!」と判断するのには無理があると言える。

このテストについては、個人的には上腕骨頭が何らかの理由で安定性(臼蓋に対する求心性)を保持できていない結果、痛みが生じるもの。と認識している。

例えば、上述した様に滑液包がスペースに挟み込まれたとしても、腱板自体に炎症があったとしても痛みは出るはず(である)。

つまり、上腕骨頭を上方へ押しやる何かが、結果的に痛みを出していることになる。(2-1)

上腕骨の臼蓋に対する位置関係を逸脱させる要因として関節包の後下方の柔軟性低下だって該当する(可能性がある)。他には、単純にOuter Muscleの過度な運動が引き起こしているかもしれない。(2-2)

大切なことは、痛みがあるかどうか。という部分もだが、それ以上に何が痛みを出しているのか?を明確にすることである。

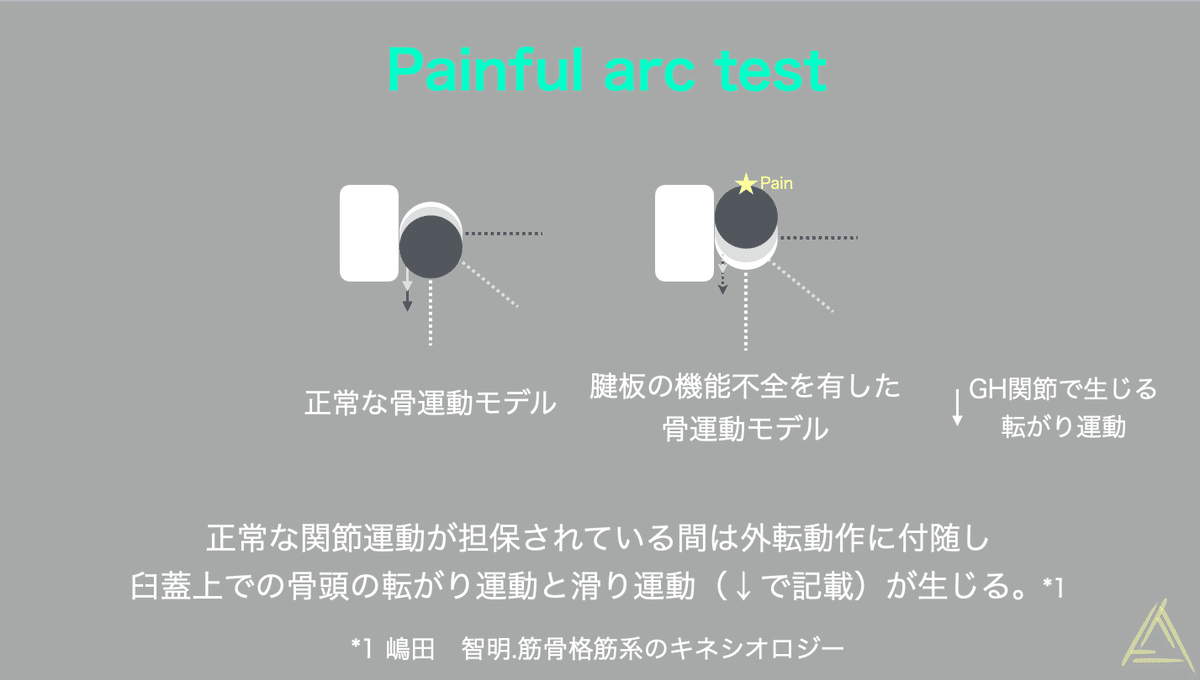

また、本来の骨運動と本来生じない骨運動を退避して理解ておくと、徒手介入が行いやすくなる。(2-3)

本来の関節運動では、外転角の増大により上腕骨頭は転がりと滑りを合わせ持ち

円滑な運動ができる環境を担保している。

inner muscleの求心性保持と、Outer muscleの実質的な関節運動が噛み合い

円滑な関節運動が成立する。

Painful arc test陽性となる要因

上述した様に、このテストを単体で扱い、「腱板損傷」とは結論づけれない。

それは他に要因がある為である。(3-1)

このテストと併せ持って複数のテストを同時に評価する中でその妥当性を高めていきたいものである。

Painful arc testと合わせて実施しておきたい評価項目

複数のテストを併せ持つことで、より核心へと歩み寄れる。

2023.7.31 Tsubasa.Kaito

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?