#15 ゲームモデルの有無は分析の精度に影響を与える

例えば自分の英語力が知りたい時、あなたならどうしますか。

方法はたくさんあると思いますが、一般的な方法は

テストを受ける

だと考えられます。

例えば英検やTOEICなどは、英語力の証明として入試や就活などでも使用されます。

テストは点数がでます。

これにより、現在地や今後の方略、成長の実感を得ることができます。

ではサッカーではどうでしょうか。

近代スポーツの特徴の一つに数量化があげられるように、サッカーにおいても様々な切り口からの数量化が進められています。

しかし、サッカーを数量化できる項目のみで評価するのは非常に難しい、というか不可能に近いと考えています。(サッカーの複雑さは植田さんの本で説明されています。とても面白いです。)

同じように、主観のみで評価することもまた危険です。

人間の特性上、気分や先入観で観点が変化したり評価指標が変わってしまう可能性があるからです。

ではどのように評価すべきか。

個人的には以下の二つの方法が良いと思っています。

数量化できることは全て数量化して、主観も組み合わせながら評価をする

観点を固定して主観を数量化する

1に関しては、予算や人材などに制限がある場合は難しいです。

多くのチームで取り入れることができるのは2なのではないでしょうか。

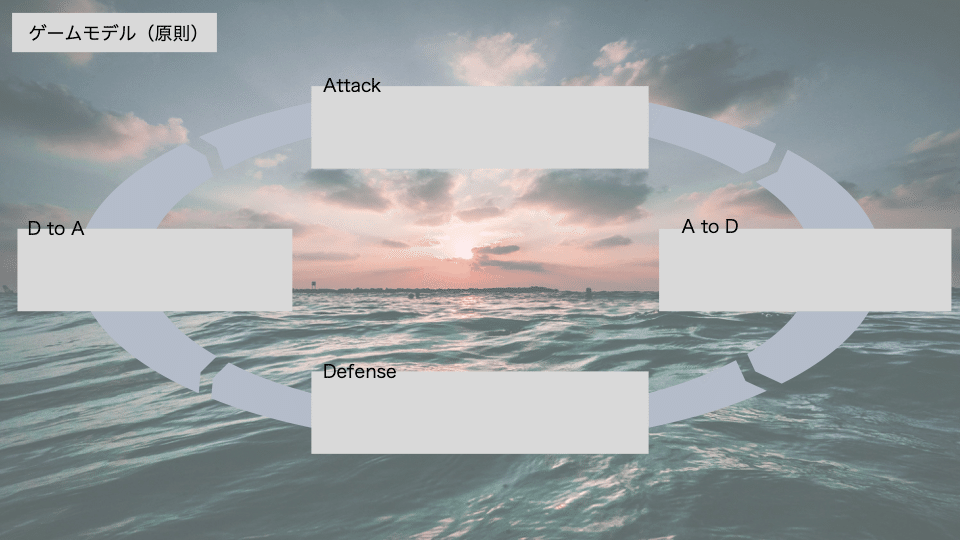

この、「観点の固定」で重要となるのがいわゆる「ゲームモデル」です。

つまり、自分たちなりの正解を設定して、分析という答え合わせをしやすくする作業になります。

ゲームモデルに関する本は多く出版されていますし、情報はネット上に落ちているので解説はそちらに譲ります。

ゲームモデル(自分たちなりの正解)がない場合は、分析も曖昧になります。答えのないテストを受けるのと同じです。

さらに、多くのチームに必要だと思われることは、ゲームモデルの明文化とチーム全体への共有です。

明文化と共有ができていれば、評価指標も共通になり、方略も明確にしやすくなります。

明文化も様々な方法がありますが、例えば簡易にこのような図で作成しても良いと思っています。

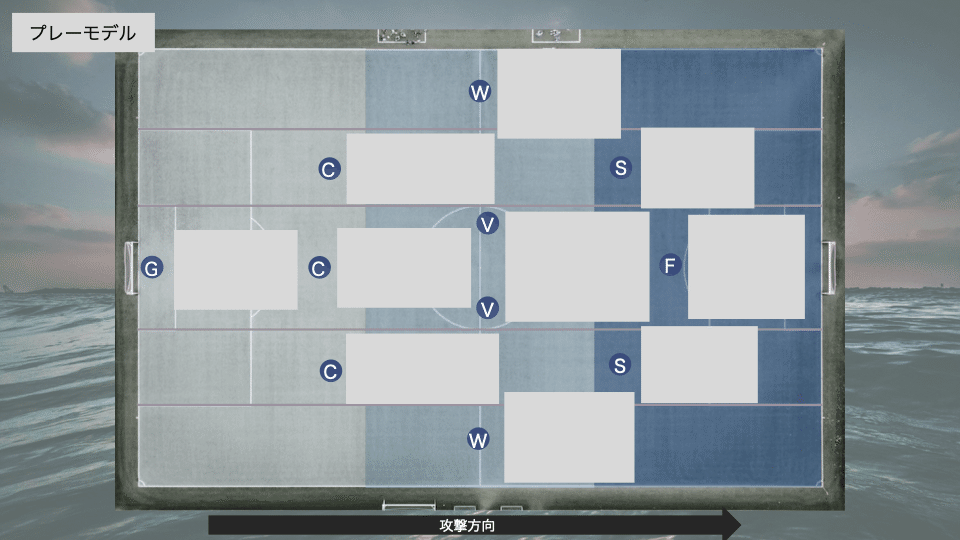

局面を細かく分けたり

選手毎の役割を明確にするのにも役立ちます。

共有方法もなんでも良いですが、今シーズンはnotionを使用しています。

評価方法は、試合での達成度合いを各観点ごとに星5つで評価する、などで良いです。(もちろん100点満点にしても良い。)

当然、ゲームモデルを作ったから絶対に試合に勝てる、ということはないですが、分析の精度や適切な評価のためには必須なのではないかというのが私の見解です。

きちんとやろうとすると簡単な作業ではないですが、やる価値はあると思っています。