新聞社と出版社の相性を探る②系列出版社との関係は(新聞書評の研究2019-2021)

はじめに

筆者は2017年11月にツイッターアカウント「新聞書評速報 汗牛充棟」を開設しました。全国紙5紙(読売、朝日、日経、毎日、産経)の書評に取り上げられた本を1冊ずつ、ひたすら呟いています。本稿では、2019年から2021年までに新聞掲載された総計約9300タイトルのデータを分析しています

なんでそんなことを始めたのかは総論をご覧ください。

過去の連載はこちらをご覧ください。

シェアで比べてみる

前回は、各新聞社がどの出版社の本をより多く書評したかを調べました。全紙合わせた書評数の上位50位までを表にしています。

前回の分析で、新聞社ごとに出版社との相性がありそうなこと、それには、新聞社の系列出版社との関係も反映されていそうなことが示唆されました。

今回はこのデータを深堀りしていきます。前回は実数で比較しましたが、今回は正確を期して、各新聞社の書評総数に占めるその出版社の書籍のシェアを比べてみます。

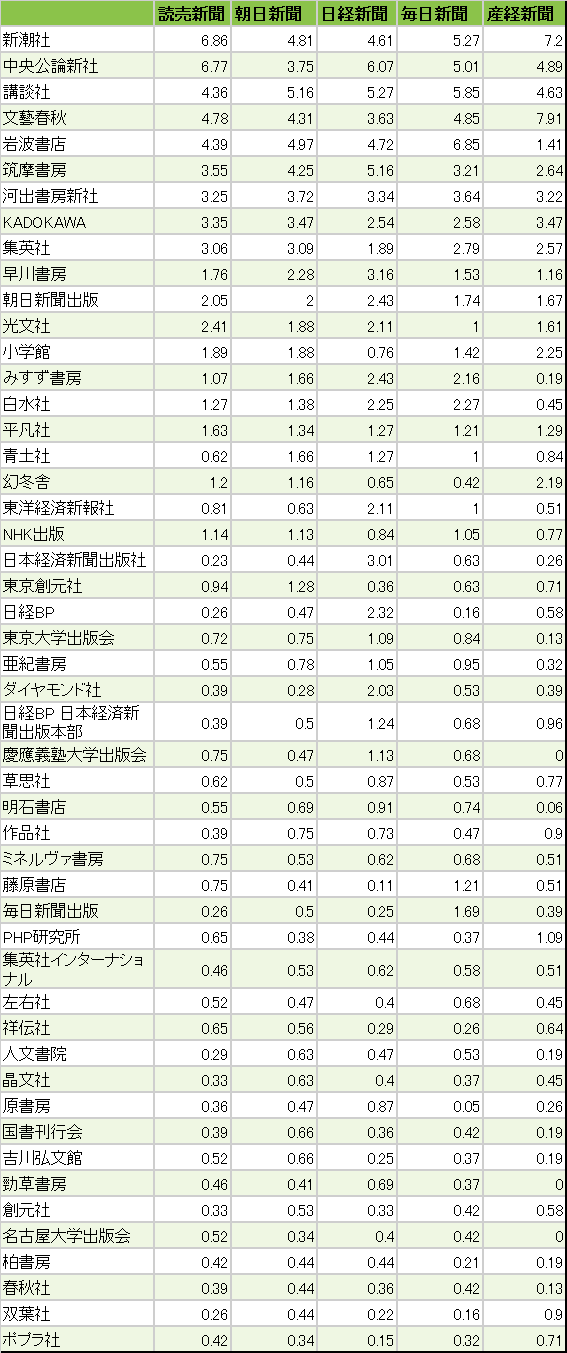

書評回数上位50出版社と、各新聞社の書評に占めるシェア

各紙のトップシェアを見ると、それぞれ違っています。読売新聞は新潮社、朝日新聞は講談社、日経新聞は中央公論新社、毎日新聞は岩波書店、産経新聞は文藝春秋です。同じトップシェアでも、産経の文藝春秋と朝日の講談社では3%弱もの差があります。

では、この中で、新聞社の系列出版社に注目してみたいと思います。

新聞の系列出版社と各紙の書評に占めるシェア

中央公論新社では、グループ会社の読売新聞のシェアが一番高く、朝日新聞のシェアがかなり落ち込んでいますが、極端な差にはなっていません。朝日新聞出版は、どの新聞社の扱いもほぼ同じといっていいでしょう。

この2社以外は様相が違います。

毎日新聞出版は毎日新聞の、扶桑社と産経新聞出版は産経新聞の、日経3社は、日経新聞のシェアが、明らかにそれぞれ多くなっています。

(便宜的に日経3社としていますが、実際には日経BPと日本経済新聞出版社は経営統合し、統合後の表記が「日経BP日本経済出版本部」です。また、扶桑社はフジテレビグループであって、産経新聞グループではありませんが、フジサンケイグループとして括っています)

※この稿の最後に、データの偏りをさらに詳細に検証しています。

読売、朝日、毎日の書評の流儀

5紙のうち、外部の固定メンバーが書評子を務めているのは読売新聞、朝日新聞、毎日新聞で、さらにこのうち、書評子の合議で書評本を決める委員会方式を採用しているのは、読売新聞と朝日新聞です。読売新聞の場合は読書委員会、朝日新聞の場合は書評委員会と呼んでいます。

このうち読売新聞の場合は、以下のリンク先に詳しいのですが、

委員の著書は一切紹介しない

同一の作家、著者の本は、原則1年に1冊しか紹介しない

同じ紙面に同じ出版社の本が何冊も出てくることは避ける

という原則があるようです。

朝日新聞の場合は最近の様子がわかりませんが、

によると、少なくとも20年ほど前までは、委員の本は書評の対象にならなかったようです。

毎日新聞は会議は開かず、以下にあるように、書籍選択の自由度はかなり高いようです。(「今週の本棚」は毎日新聞の書評欄の名前です)

もう一つの大きな持ち味は、掲載する書籍を決める会議を設けないことだ。新聞社の書評は、執筆者が集まる会議を定期的に開き、話し合いの中で書籍を選び、執筆担当を決める方式が定番とされる。しかし、「今週の本棚」は、執筆者が取り上げたい本を個々に探して選ぶ仕組みになっている。

また、書評執筆者が書いた本であっても、良いと思えば遠慮せずに書評で取り上げることにした。著者の顔ぶれでバランスを取ることは考えず、良い作品であれば特定の著者の本が短期間に複数回掲載されることも認めるなど、なるべく制約のない形にした。池澤さんは「自由闊達(かったつ)な雰囲気ができ、明るく楽しい書評欄になった」と考えている。

上記の比較から、委員会方式を採用している読売新聞と朝日新聞のほうが、毎日新聞よりも書評本を決める制約が多いことがわかります。

しかし、毎日新聞の書評に占める毎日新聞出版のシェアの高さは、これでは説明できないように思えます。むしろ書評子が自由に選べば、シェアは平均に近づくような気もします。

記者が紹介する毎日方式

そこで、毎日新聞の書評に掲載された毎日新聞出版社の32タイトルを改めて調べてみました。すると、書評子が紹介したのは、全体の3分の1以下の10タイトルだったことがわかりました。以下がそのリストです。

「ほとほと」(高樹のぶ子著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) April 4, 2019

毎日新聞3/24

緑の石の中に生きる最愛の妻(「翡翠」)、毎夏、夜空に託す姉妹の願い事(「笹まつり」)、二匹の秋の虫になって奏でる愛の歌(「虫時雨」)ほか…巡る季節の中で紡がれる24のストーリー。https://t.co/gmPyt91369…

「誰が科学を殺すのか」(毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) December 14, 2019

毎日新聞11/24

「平成の国力衰退」をもたらした科学政策「大改悪」の驚くべき真実をあばく!政治、経営、そして科学の現場からの報告。https://t.co/o6wBPlticq…

「人間」(又吉直樹著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) January 13, 2020

毎日新聞12/22

説明:僕達は人間をやるのが下手だ。38歳の誕生日に届いた、ある騒動の報せ。何者かになろうとあがいた季節の果てで、かつての若者達を待ち受けていたものとは?初の長編小説にして代表作、誕生!!https://t.co/PxE7GIn9GY%…

「誰にも相談できません みんなのなやみ ぼくのこたえ」(高橋 源一郎著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) March 30, 2020

毎日新聞3/8

「恋をしたことがありません」「夫のすべてに悪寒が走る」「就職決まらず孤独で絶望」あなたの話、聞かせてください。人生のままならぬ悩み、どうしたらいいの?https://t.co/ehwmEKNpSt…

「ぜんぶ本の話」(池澤夏樹/池澤春菜著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) September 2, 2020

毎日新聞8/8

はじめて読んだ本をおぼえていますか?ページをめくれば溢れだす、しあわせな時間と家族の思い出。文学者の父と声優の娘が語りつくした「読書のよろこび」。https://t.co/ihry4I6iG6

「炉辺の風おと」(梨木香歩著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) November 30, 2020

毎日新聞10/31

炎に映る孤独はひたひたと一人を満たす。他の誰でもない、自分の生を生きていく。大転換の時ー八ケ岳の山小屋から“新しい日常”を探る地球視線エッセイ。https://t.co/QvlqlQmpga

「反日韓国という幻想」(澤田克己著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) January 28, 2021

毎日新聞12/19

私たちは、一体いつまで、嫌韓を続けるのか?日韓関係をめぐる「虚構」の正体を、気鋭の専門家が暴く。https://t.co/VK0dbmIVCG

「アンダークラス2030」(橋本健二著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) March 19, 2021

毎日新聞1/30

非正規雇用で所得が低い階級「アンダークラス」は1200万人。その多くを占めるのが氷河期世代だ。もはや自助努力では這い上がれない「時代の犠牲者」を救えるか?階級構造研究の第一人者が警告する未来。https://t.co/IHYu0BjLkX

「清六の戦争」(伊藤 絵理子著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) September 29, 2021

毎日新聞7/24

戦時に統制下に置かれた新聞は、戦地では支配の末端をも担った。若き日「百姓だって人間だ」と書いた記者・清六はいかに働き、いかに愛し、いかに死んだのか。https://t.co/8Ql0sma0ZP

「すごいトシヨリ散歩」(池内 紀/川本 三郎著@毎日新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) February 18, 2022

毎日新聞11/27

愉快に老いる。トシをとると日々は楽しい。名エッセイスト二人が語りあう、人生の幸福。その来し方行く末。https://t.co/fVtyRbt7Lk

では、残りの22冊はというと、書評子ではなく、記者が本を紹介するコーナーに紹介されていたのです。「本と人」、「新刊」(いずれも2020年3月まで)や2020年4月から始まった「著者に聞く」などがそのコーナーです。

また、書評子が紹介した10タイトルについては、半数の5タイトルが、日本近代文学研究者の持田叙子さんが手掛けていたこともわかりました。偶然とは思えないほど多い感じがします。

さてここで、他紙と比較してみます。毎日新聞出版のシェアは、朝日新聞が0.5%、産経新聞が0.39%、読売新聞が0.26%、日経新聞が0.25%です。毎日新聞は1.69%もあるわけですが、これを書評子の手によるものに限れば、0.5%程度まで落ちますので、朝日新聞に並びます。

連載を書評する産経方式

読売、朝日、毎日とは違うやり方をしているのが、日経新聞と産経新聞です。それぞれ、固定した書評子はおかず、その都度、適切と思われる評者を選ぶ方式をとっていると聞いています。

このうち産経新聞は、産経新聞出版の本を18冊紹介しています。他紙はゼロですから、この突出ぶりは際立っています。

この18冊を調べると、以下の12冊は、産経新聞と、系列の論壇誌『正論』の連載を単行本にまとめたもの、および、産経新聞の現役・OB記者の手によるものでした。

<産経新聞の連載を書籍化した7冊>

「怪しい戦国史」(本郷和人著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) August 19, 2019

産経新聞8/4

歴史は疑うから面白い。本郷教授が定説を疑いまくる。https://t.co/zlhdHIkLV6

「「違和感」の日本史」(本郷和人著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) May 22, 2021

産経新聞3/28

中世から近代までの通説に人気歴史学者が“威勢のいい学説”を疑う。https://t.co/BeowHffw3c

「韓国でも日本人は立派だった」(喜多由浩著@産經新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) March 28, 2019

産経新聞3/17

財政を立て直すため、借金を棒引きし、日本の一般会計から多額の資金を投入した。日本よりも税率を低くし、農民のために、低利融資を行う金融組合をつくった。これのどこが「搾取」なのかhttps://t.co/dgaxOJIDan…

「消された唱歌の謎を解く」(喜多 由浩著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) August 5, 2020

産経新聞7/12

GHQが塗り潰した「日本人の心」。『われは海の子』『水師営の会見』『桜井のわかれ』『村の鍛冶屋』…教科書から排除、切り刻まれた歌詞には、先人が大切にした価値観や美徳がある。https://t.co/Ru8Ih5iUg5

「李登輝秘録」(河崎眞澄著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) September 18, 2020

産経新聞8/23

正々堂々、中国共産党と渡り合った男。https://t.co/gPXc1jhrBL

「国難の商人 白石正一郎の明治維新」(宮本雅史著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) December 9, 2020

産経新聞11/8

西郷隆盛、高杉晋作、平野國臣…。幕末に彼らを支えたのは奇兵隊のスポンサーにして隊員の商人・白石正一郎だった。今の日本人へのメッセージ、白石の「国を護る覚悟」を紐解く。https://t.co/HgTBQqaYa1

「香港人は本当に敗れたのか」(藤本欣也著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) March 17, 2022

産経新聞12/19

「20年前の香港」と「国安法施行の香港」現地取材した記者が中国支配の恐怖に迫る。香港メディアも取り上げ大反響を呼んだ産経新聞1面記事「香港は死んだ」を含む一連の香港報道を書籍化。https://t.co/IKmZQB8PFZ

<「正論」の連載を書籍化した2冊>

「台湾を築いた明治の日本人」(渡辺利夫著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) May 4, 2020

産経新聞4/12

なぜ日本人は台湾に心惹かれるのか。「蓬萊米」を開発した磯永吉。東洋一のダムを築いた八田與一。統治を進めた児玉源太郎、後藤新平。国家のため台湾住民のため己の仕事を貫いたサムライ!https://t.co/ceTVUaKVKY…

「国家の行方」(西尾幹二著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) March 9, 2020

産経新聞2/16

1985年から2019年までの産経新聞「正論」欄101篇をすべて収録。書き下ろし40枚。不確定の時代を切り拓く洞察と予言、西尾評論の集大成。https://t.co/lVPkgW5kuO…

<産経新聞の記者・OBが書いた3冊>

「軍歌と日本人」(大野敏明著@産經新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) May 26, 2019

産経新聞5/19

明治から昭和まで80年近い帝国陸海軍の歴史の中で生まれ、現代まで唄い継がれる名曲、知られざる佳曲ー軍歌が唄われた時代の日本の姿を浮き彫りにする。https://t.co/XyVB6l7dYu…

「天皇と法王の架け橋 軍服の修道士 山本信次郎」(皿木喜久著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) January 14, 2020

産経新聞12/22

「バチカン」とともに共産主義に対抗、カトリックの海軍軍人として日露戦争を戦い、昭和天皇の側近としてバチカンとの架け橋となった山本初の本格評伝。https://t.co/sIMgTBsv4h…

「敗戦は罪なのか オランダ判事レーリンクの東京裁判日記」(三井美奈著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) January 27, 2022

産経新聞11/7

東京裁判判事団の中で誰よりも日本を探訪し友を作り、日本人を理解しようとしたベルト・レーリンク。日記と70通の書簡から見えてくる「戦争犯罪とは何か」-。https://t.co/EijYlldQWT

また、以下の書籍は産経新聞や「正論」に連載や寄稿をよくする知識人の書籍です。

「「脱炭素」は嘘だらけ」(杉山大志著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) September 9, 2021

産経新聞7/4

米国の共和党支持者は温暖化危機説がフェイクであることをよく知っている。しかし日本はそうなっていない。のみならず強固な利権ができてしまった。この一冊でわかる温暖化のファクト。https://t.co/tCa0TdMzno

「憲法の正論」(西修著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) December 21, 2019

産経新聞12/1

東大憲法学の欺瞞がよくわかる一冊。https://t.co/jjkfxmDtoR

「疫病2020」(門田 隆将著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) August 29, 2020

産経新聞8/2

一〇〇年に一度と言われるウイルス禍の日本、中国、世界。再び「あのとき」を体験し、検証し、本質を抉る全く新しいノンフィクション。https://t.co/kiu8HrZaiu

「ゼロコロナという病」(藤井聡/木村盛世著@産経新聞出版)

— 新聞メタ書評報「汗牛充棟」 (@syohyomachine) December 18, 2021

産経新聞10/3

テレビ・専門家・医師会・分科会を徹底批判。欧米に比べて日本は「さざ波」と発信し続けた元厚労省医系技官と、「過剰自粛」を断罪し続けた元内閣官房参与がコロナ禍の嘘と真実を炙り出す。https://t.co/EVmbQfka5j

こうしてみると、産経新聞は、自社連載や自社の記者が書いたコンテンツの書籍化→自社書評での紹介、というルートが確立しているように思います。『正論』の連載・常連メンバーの書籍も多いの特徴でしょう。

これは、書評対象を新聞社側が選ぶという方式が寄与していることは間違いないと思います。ただ、本質は、産経新聞の書評欄は、新聞社としての言論活動の一つという色彩が強いからだと感じます。

新聞の書評欄は、情報提供という側面とともに、新聞社の主張を反映するのは、以下の連載の中で分析した通りです。

情報提供という意味ではテレビ欄、レシピ、家計などの生活情報などと同じですが、書評は新聞の主張・論説をも反映します。産経の書評欄はかなりストレートにそれが出ているといっていいのではないでしょうか。連載や記者の書籍であることは、熱心なファンである購読者には分かっているはずでもあります。

扶桑社については割愛します。

経済紙ならではの日経

日経新聞の場合は、他紙とは事情が少し異なります。日経は経済紙であることから、そもそも書評される本に経済関連が多いのです。これは、タイトルを分析した過去の連載にも明らかです。

従って、自社系列の出版社を多く紹介しているのが、経済関連本が多いという特質によるものなのか、それ以外の理由によるものなのかが、データからはわからないです。

印象を記せば、それにしても多い、という感じがしますが、データを見る人次第ではないかと思います。

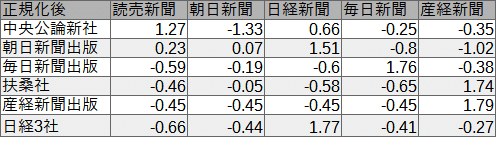

詳細な検証

最初に出てきたシェアのグラフを正規化してみます。正規化というのは平均をゼロ、標準偏差を1にして、原データの数字の大きさに関係なく、データを比較できるようにすることだと思ってください。

絶対値が大きいほど、数字が偏っていることを示しています。

最大のものは産経新聞出版に対する産経新聞で1.79、次が日経3社に対する日経新聞で1.77、続いて毎日新聞出版に対する毎日新聞1.76、以下、扶桑社に対する産経新聞1.74、朝日新聞出版に対する日経新聞1.51、中央公論新社に対する朝日新聞▼1.33、中央公論新社に対する読売新聞1.27となっています。

朝日新聞出版に対する日経新聞のプラスの偏り具合と、中央公論新社に対する朝日新聞のマイナスの偏り具合は、中央公論新社に対する読売新聞のプラスの偏りより具合よりも大きいことがわかります。

訂正

毎日新聞の書評子が紹介した毎日新聞出版の本に1冊の漏れがありました。佐藤優さんが紹介した『堂々と老いる』です。これに伴い、

「毎日新聞出版社の32タイトル」

とあるのは、

「毎日新聞出版社の33タイトル」

「以下の10タイトル」

とあるのは、

「以下の11タイトル」と訂正します。