写真から建物のある風景を描く

2019/8/20.作成

2024/5/21.加筆校正

風景スケッチは,野外で描くのが最も自然なことです。野外で見た風景をその場所の記憶と共に描くのがスケッチの醍醐味だからです。そうして描いたスケッチは,「自分の目を通して見たこと」の記録でもあります。

しかし,実際には,いろいろな事情があり,その場で描くことができないこともあります。できれば,短時間でラフなスケッチでも描いておくと良いのですが,それが出来ない場合に,写真に撮っておくことがあるでしょう。あとで絵を描く時の参考にとアングルや視野を変えて数枚とることもあります。

家に戻ってからそれを見てみると,その場所で見た時とはかなり違っていることに気づかされます。それは,レンズを通して写した画像に「ゆがみ」が生じるからです。特に建物ではその歪みが顕著で,建物の縦の線が内側に倒れ込んで見えたり,屋根の傾きが変わって見えることもあります。あきらかに画像の周辺部分にゆがみが出ています。

写真から「風景スケッチ」を描くときの問題点

➀ カトリック教会の回廊(

(サンテミリオン.フランス)

この写真は,サンテミリオンの「カトリック教会」で見た「回廊」を写したものです。列柱の縦線が両端に近づくほど内側に傾いているのが分かります。正面の列柱も,全体として右側に倒れています。屋根の向こうに見える塔を正面にして写した写真ですが,その位置より左右に離れるほど歪みがでてくるようです。

列柱の縦線が内側に倒れ込んだように見えるということは,その屋根も実際よりは角度が緩やかに見えているはずです。正面の回廊は正対しているので,屋根が水平に見えているはずが,写真では,かなり傾いて見えます。

また右側の回廊は,立っている場所から斜め右側にあるので,奥に行くほど縦線の間隔が狭くなり,屋根の傾きも正面側より大きくなっています。

この回廊の風景を写真の通りに描いてしまうと,実際とはかなり違ってしまうだけでなく,正しくとらえていないことになります。写真の通りに描くとこうした問題が生じます。

私たちが日常的に見ている風景画像には,このような歪みのあるモノがたくさんあります。国内外の街を紹介する旅番組などもこの類で,縦の線(軸)が内側に倒れ込んでいる画像をよく見かけます。

問題なのは,こうした歪みのある画像が私たちの周りに溢れていて,日常的に目にする機会が多いために,それに慣らされてしまい不自然に感じないようになってしまっていることです。せめて,絵を描く人くらいは,

そうした影響から解き放たれて,より自然に,まともに見ることを大事にしたいものです。

2.写真の歪みを補正して見る

つぎの写真とスケッチを比べて見てください。

(写真の一部)

(スケッチ)

①-2は,先ほどの写真から一部を切り取ったもので,②は,同じ場所で描いた「スケッチ」です。ほんの数分,その場に立って建物の様子をメモのように描いてみました。カメラのモニターから見たものと,どう違うのか確かめようと,描いた絵です。

二つを比べてみると,これまでの話の内容を理解していただけるかと思います。スケッチしたものは,かなりラフなものですが,それと比べて写真の画像にかなり歪みが生じていることが分かります。

私の立っている場所は,回廊の屋根の後ろに立つ塔を正面にしています。その位置から回廊を見ると,右に列柱が続いているのが見えていて,画面の真ん中よりやや右の所が一番遠くなっています。回廊はそこから直角に曲がって右側に続いています。こうしたその場の状況や位置関係を描くには,その曲がっている辺りが一番遠くに見えるように表現することが大事です。

スケッチでは,正面(回廊)の屋根は,私の立っている所(塔の見える位置)から右にかけて遠くなって見えているので,緩やかな右下がりの傾斜(ほとんど水平に近い傾斜)になっています。それに比べて右側の回廊は右端に行くほど自分に近く見えていて傾斜もかなりの右上がりに見えています。

写真では,正面は屋根の傾き以外大きな歪みは無いように見えます。しかし右回廊の列柱の縦線が全体に左に倒れているので,右の回廊全体が左に傾斜して正面側に倒れ込んでいるように見えます。さらに回廊全体が,後ろ(塔のある方)に倒れ込んでいるようにも見えます。垂直方向に建っているはずの回廊が後ろ側に倒れている感じです。➀の写真でわかるように,回廊の建物全体が巨大な手で左右から押しつぶされているように見えます。

ですから,この写真から,そのまま「スケッチ」をすると,実際の回廊の様子や状況を正しくとらえたことにはなりません。その場所で実際に自分の眼で見て確かめることが,風景スケッチを描く時には極めて大事なことです。現場の実際を知らずに描くことはできないわけです。

そうした写真画像の問題を理解したうえで,それを参考にして描くとすれば,画像の歪みを補正して見るしかありません。建物の場合は,縦線と屋根や庇(ひさし),窓など奥行きを示すものに歪みが生じるので,それを,実際に目で見た状況に近いものへ補正することです。

この時に大事なことは,自分の体(胸)が向いている正面に見える物を基準にして,それ以外の物を見ていくことです。描こうとする風景に正対して,自分の体の正面にある物から体(胸)を動かさないで見ることが大切です。左右にある物を見るときに体の向きを変えてしまうと,奥行きを示すそれらのモノの角度や傾きもズレてしまう(歪んでしまう)からです。

興味のある物があると,ついそれにつられて顔や体が動いて,その物を

よく見ようと体が動いてしまいます。自然に動いてしまうので,そのことに気づかないことがほとんどでしょう。描いていたらいつのまにか体の向き(正面)が変わってしまい,画面に収まらなくなったということはありませんか。 風景スケッチする人が陥りやすいトラブルの一つです。

写真画像のような歪みとは違いますが,描き手である自分の姿勢がくずれると,見ている風景(建物)の見え方にも,ズレや違い(歪み)が生まれてくるわけです。実際には,そうしたズレや歪みは,ほんのわずかな違いで,見ている本人にもわかりずらいところです。しかし,絵に描いたものと実際の風景(建物)とを比べてみれば,歴然とした違いが出ているはずです。描きながら実際と比べて確かめる,違いがあれば直すということが,スケッチを進めていく時の極めて大切なポイントです。(話を元に戻しましょう)

この写真(➀,あるいは➀-2)から描く場合は,

体が向いている正面側の回廊は,列柱の縦線をまっすぐ立っている

ように補正して見ること

正面側の回廊の屋根は,傾きをほぼ水平にして,右奥の角に向けて

右下がりの緩やかな傾斜にして見ること

右側の列柱は,真っすぐ立たせ,それに合わせて屋根の傾斜角度を大きく(急な角度)にして見ること

スケッチの表現としては,正面から右奥の角へ遠くなり,角をすぎて右手前へと近くなるという,L字型の構図として見る

ことです。

しかし,写真から,こうした「補正した見方」を引き出すことはかなり難しいことです。写真の歪みを見て,それを補正し,実際に現場で見たようなスケッチにしていくには,かなりの経験の積み重ねが必要でしょう。

野外で「実際の風景からスケッチすること」を大事にして,見た通りに正しく描写する経験を重ねること。さらに,自分で見たものと,写真の画像との違いを繰り返し確かめながら,どのような歪みが生じやすいか見ていくことです。

現場でスケッチするときに,カメラのモニターを通して見て,目で見た時と,どう違うのか確かめるのも良い方法です。特に奥行きのある風景を描く時など,建物の屋根や窓などの傾きを見るのに役に立つと思います。

スケッチや絵というのは,自分の眼で見たものを自分の手で描き表す「手作業」ですから,何よりも,その場で「見る」ということが重要です。そこに描く人の感覚や感じ方といったものも出てくるわけで,興味をもって眺めたことが記録として残るでしょう。

それに比べて写真は,あっという間の瞬間をレンズを通して記録したものです。大変に機械的で,正確無比ですが,取捨選択の余地がなく,すべての物が写りこんでしまいます。また,器械がゆえに,レンズを通した画像に歪みが生じてしまうわけです。

こうしたことを理解したうえで,写真を参考にスケッチや絵を描かれると良いかと思います。

3.写真から距離感や時刻,明暗をよみとる

つぎの③の写真(サンテミリオンの町中)は,元の画像から一部を切り取ったもので,元の写真には周辺の様子がもっと写りこんでいます。

デジカメで写真をとるときに注意しないと,実際に見た風景よりも広範囲に写ってしまい,物との距離感が大きく違ってしまうことがあります。

調整をせずにデジカメで写真をとると,実際にその場で見たものよりも,

かなり後ろに下がってしまったような感じに写ります。レンズの働きで,

より広範囲の視野で写るのでしょう。

対象と自分との距離感を大事にして絵を描くためには,写真をとるときに,目で見た時の距離感に合わせて,少しズームインして,近づいて見た感じにとると良いでしょう。カメラのモニター画面を見ながら,自分の視野(P6サイズのスケッチブック横の広さ)に近い範囲で,写真をとれば,

目で見たままの大きさと同じ距離感になります。モニター画面の見え方をあらかじめ2×3のサイズに調整しておくと便利です。

③ サンテミリオンの町中

(写真)

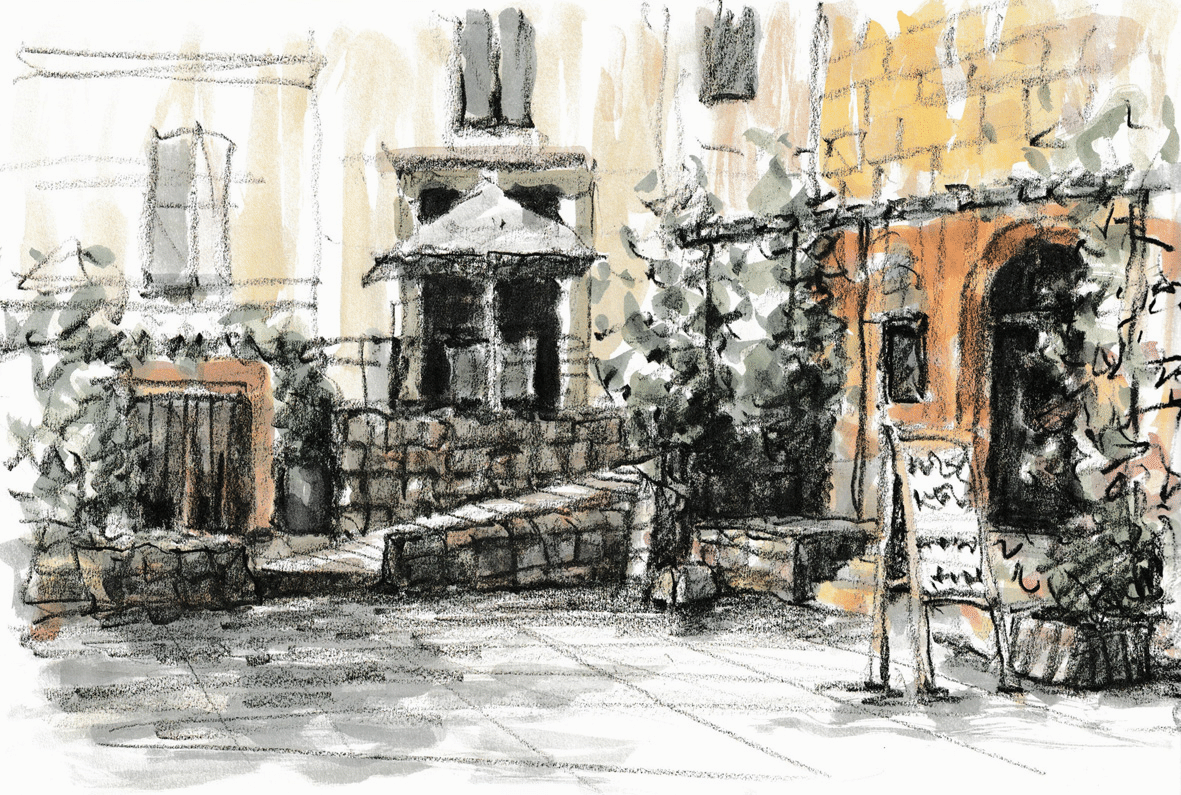

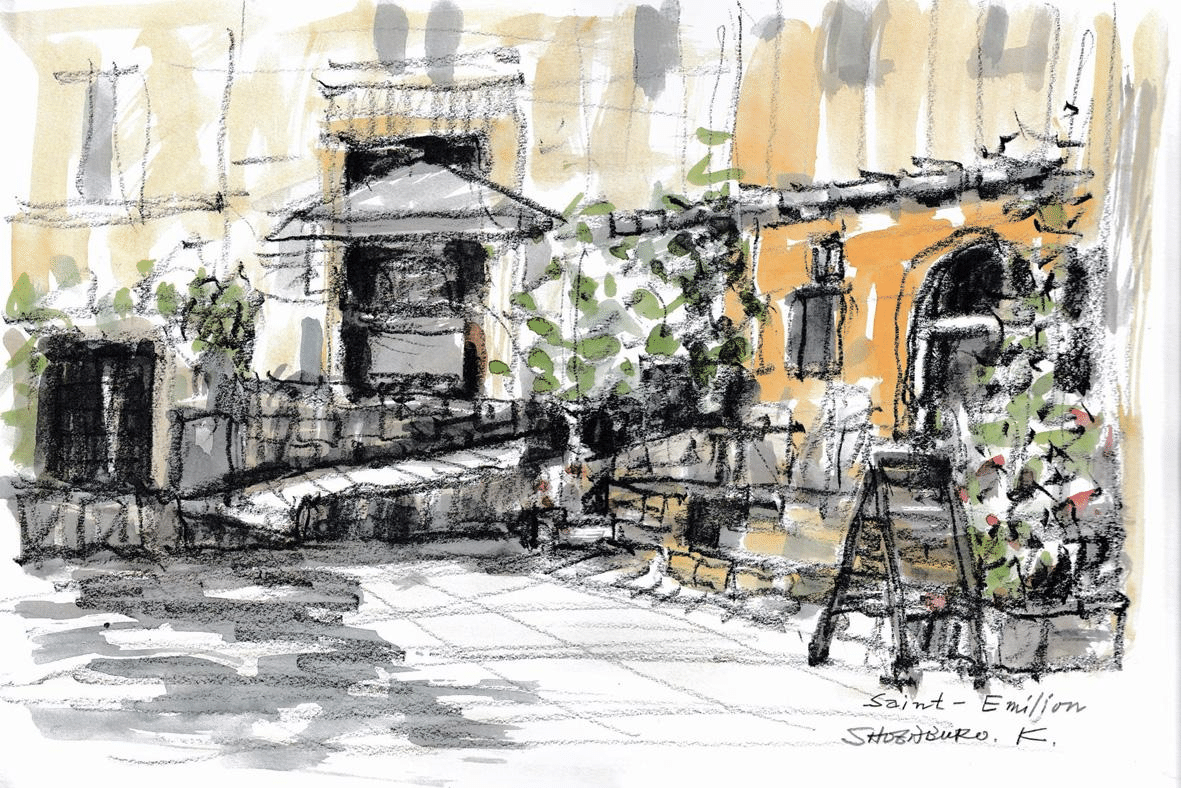

④ サンテミリオンの町中(スケッチ)

(スケッチ)

⑤ サンテミリオンの町中(元の画像)

(元の画像)

③と⑤を比べるとかなり距離感に違いがあることが分かります。

⑤の写真の距離感で描くよりも,私だったら③の距離で,実際に立って見た感覚で描きたいと思いますが,いかがでしょう。

③の画像は,⑤に比べて,あまり「歪み」が無いように見えますが,スケッチしたものと比べていただくと,建物の縦線や,日除けや窓枠などに微妙な歪みが出ています。それらを補正して見ると,日が当たっている坂道が少しだけ広く,傾斜がゆるやかになっていることが分かります。

少しの違いですが,その場に居なくては気が付かない点でもあります。どのようにして見たのかが問われるところです。

写真を写しておくと良いことがいくつかあります。まず,その場で見た時の時刻や天候,日が当たっていて影ができているなど,その場の状況が分かることです。③の写真は,2019年7月24日の午後2時半ごろに写しています。太陽が高いところにあって,天気も良く風景全体の明暗が良く分かります。

その場でスケッチしていると,いつの間にか時間がたって太陽が動いてしまい,陰の見え方も大きく変わります。なるべく時間をかけずにスケッチを終えることで,初めに見た印象を描きたいものです。時間がたつほど,最初の印象は薄れてしまうものですから,おおざっぱでラフなスケッチでも良いので,一通りの記録として描くようにすると良いでしょう。

その場で完成しようと思わずに,その続きは後でもできると考えてはどうでしょう。その場でないとできないことを優先して描くこと,初めに見た時の印象,「いいなあー」と感じたこと,距離感であるとか,建物に圧倒されたことなど,見たままにメモをとるように描いていけばいいです。

写真から描く時も,この,現場で描く時の臨場感や緊迫感のようなものを想像して描くことが大事です。写真のように動かないものを前にすると,いくらでも時間をかけて描くことができると考えがちです。

でも,そういう気分では,スケッチになりません。スケッチはある意味,瞬間芸のようなもので,短い時間に凝縮するからこそ生きてくるところがあります。

4.写真を使って描く時のポイント

Ⅰ. 写真の歪みを補正して見る

Ⅱ. 長い線から描く

・目の高さ(水平)を示す横線をいれる

・体の正面(胸)が向いている所に見える

長い縦線を引く・・・横線と縦線が交わった所が

「見る時」の基準

・斜めに大きく走る斜め線を引く

・それらの長い線を元に,全体を分割して 塊ごとに区分けをする

Ⅲ. 薄い色のラフなスケッチに彩色する→イメージを膨らませる

・初めのダーマートグラフは柔らかな淡い色でスケッチする

・そのダーマートグラフの色に合わせた明るさと濃さの色で彩色する

Ⅳ. 彩色したら,その上からダーマートグラフで加筆する

・軽く彩色したスケッチに,実際の様子と比べて,足りないところを加えたり,違っているところを描き直す

・少しダーマートグラフを立てたり,強く押したりして線の強弱をつける

Ⅴ. もう一度,彩色を重ねて,色の深み,明暗など表現する

・一部に,ダーマートグラフで加筆

ここまでにかける時間は長くても30分を超えないことです。

なるべく簡略にして手数をふやさずに,スケッチと彩色を交互に繰り返してすすめましょう。④のスケッチは,そうした手順で描いたものです。時間にしても,20分ほどで,描いた絵です。

これだけを見ても,どのような手順で,どこからどのように描いたのかが分かりません。一見するとダーマートグラフの線が強く引いてあるように見えますが,初めからこの線を引いてあるわけではないのです。

描いたものを見ても,描いた手順や方法は分かりにくいものです。この絵も②のスケッチと同じようにL字型の構図になっていますが,②と④では,描いていく手順が違います。

絵にはその絵に相応しい描き方のようなものがありますので,一概に「描いていく手順」や「描き方」を示すのは,むずかしいことです。

ダーマートグラフで描く「スケッチ淡彩」の場合,基本として押さえていた方がよいのは,上にかいたⅠからⅤまでの進め方ということになるでしょう。

Ⅰ,Ⅱ 写真の歪みを補正してる→長い線から描く

Ⅲ ダーマートの色に合わせた淡い彩色

Ⅳ ダーマートグラフで加筆

Ⅴ 彩色を重ね色の深み,明暗の表現→一部ダーマートの加筆

ここで改めて④のスケッチと,Ⅴのスケッチを比べてみましょう。

下側の④の絵は,現場で描いたものですが,Ⅴの方は,その場所で写した写真から描いたものです。どちらが良いかということではなく,かけた時間と手間を比べてほしいのです。現場で描いた方は,20分程度で一気に描いたものですが,後の絵は,手順やポイントを説明するために,1コマずつ描いたのでのべ1時間ほど費やしています。

あきらかに後の方が細かに何回も見ているために,説明するかのような丁寧な部分が出ています。現地で描いたものは粗削りですが,その場で過ごした時間や雰囲気が表れているように思います。

丁寧なことが良くないということではなく,丁寧に時間を架けすぎるとそれだけ手数が増えて細かくなり,説明したくなるということです。太陽の高さや明暗,日差しや風の動き,人の気配のように「具体的な形として見えないようなこと」は,細かくして説明しようとすればするほど余計に伝わりにくくなります。

「スケッチ淡彩」の方法で,写真から風景スケッチを描くときは,その場に自分が立っているような感覚で,短時間のうちに,メモ描きするような気分で描くことが極めて大事です。写真とそっくりに描くのではなく,写真を参考にしてイメージを広げて描くことです。

歪みの生じている部分は補正しながら描くという難しい内容も含んでいますが,スケッチ淡彩の方法では,初めて見たもののイメージを,彩色とスケッチの段階でさらに深めていくことができます。

自分の手の動きに任せて,1枚でも多く描いてみましょう。習うより慣れろということもありますので・・・・

今回の講座では,フランスで撮ってきた写真を用意しました。建物のある風景が多いですが,なるべく樹木との関わりを見ることができるような題材を選んでみました。

ぜひ,丁寧になり過ぎないように,簡略で簡潔なスケッチを心がけてください。1枚,完成度の高い絵を描こうなどと考えずに,途中までのラフなスケッチで良いので,気を楽にして,何も考えずに手を動かしてください。

考えると手がとまります。どうしたらよいかと悩むと手が動かなくなります。自分の手の向くままに,目で見たことを即,手に伝えてあげるような気分で描いてください。目と手の動きを直結させて,その間に「頭で考える」ことをいれないことです。

大ざっぱに大まかに,大らかにスケッチを描かれることをお勧めします。

加藤正三郎