干物×ソミュール液 #01

■干物とソミュール液

干物を作ることになった。

調べてみると工程は4つ。

①魚を開く

②魚を洗う

③塩水に浸す

④魚を干す

難しいこともなさそう。これではすぐ出来上がってしまいそうだといろいろ思案していると、薫製では『ソミュール液』なるものに食材を浸けてから燻す作業に入ることを知る。

ソミュール液もつまり塩水のことなのだが、ハーブやスパイスを使うようだ。肉の臭み取りと風味付けと思われる。

干物作りを調べても、あまりそうした記述には出くわさない。

ソミュール液で干物を作れないか?

干物も薫製も「水分を抜き塩分を入れる」ということでは同じだろうと、かなり乱暴に共通点を見出したつもりになる。

俄然興味を持って、日頃薫製作りに精を出す知人の廣瀬さんにソミュール液のアレコレを聞きながら、干物を作るというより、干物に合うソミュール液を作ることを目的に据えた。

思い立ったが吉日。

さっそく鯵を買いに行く。

■ひとまずやってみる(工程①②)

時間は午後3時。この時間が後ほど仇になる。

駅近の鎌万というスーパーに、小柴(金沢文庫)で朝採れたという小ぶりな鯵を見つけたので3尾購入。

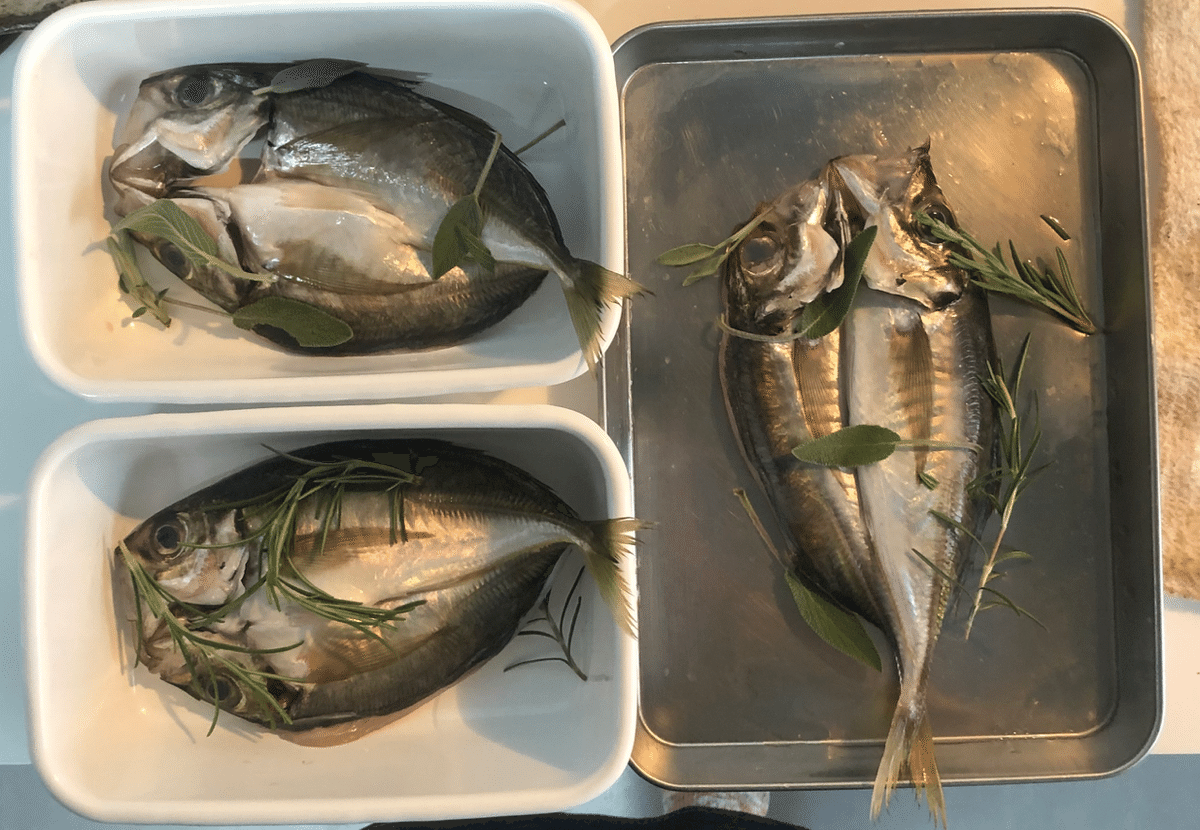

エラを除き、開いて内臓を取り、タワシで洗う。ちなみに私は背開きにした。干物なのでウロコもゼイゴも取っていない。

■さてどうするか(工程③)

ソミュール液をどう作るか。

次の材料を用意するようだ。

・水

・塩

・砂糖

・白ワイン

・ハーブやスパイス

水1リットルでスタート。

調べるとソミュール液の塩分濃度は10〜15%。濃い場合で30%程度まで。干物の記述もそうしたものが多い。今回は15%とした。つまり1リットルの水に150グラムの塩。

砂糖は塩の半分とするのがポピュラーなようだ。今回は75グラム。

白ワインは「あれば」と書かれているので今回はなし。

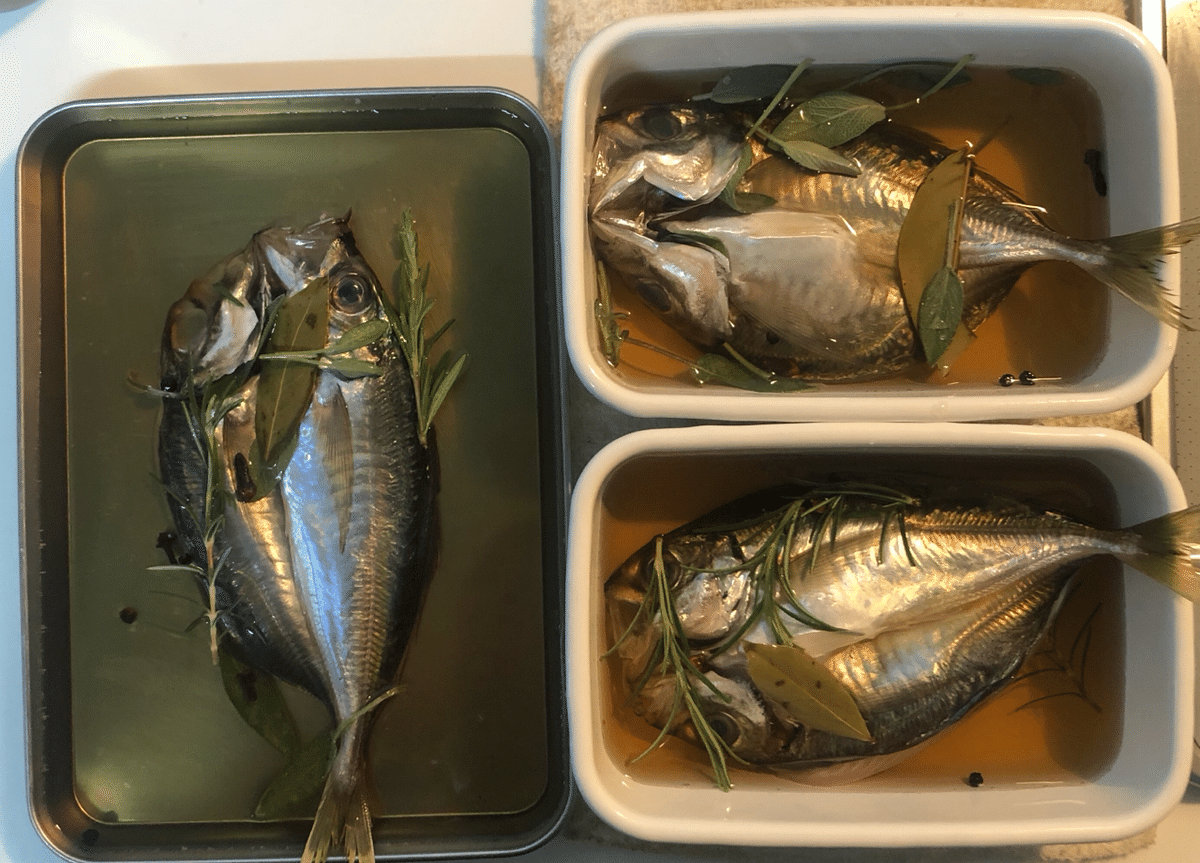

上記の液に、ローリエ(3枚)、黒胡椒ホール(5粒)、丁字ホール(5粒)を入れて煮た。

冷ました液で鯵を浸す。

ハーブはローズマリーとセージを用意した。

90分浸してみた。

■さてどうしたものか(工程④)

ここでハタと気づく。

時間は夜の7時。

干そうにも陽はとっぷりと暮れている。

あと先考えないとはこのことだ。

今回の収穫のひとつは「時間配分について考えながら作ること」。

ここ大事。

仕方なく扇風機で、干すというより、乾かす。

3時間、乾かす。

ちなみに写真のストーブは台として使ってるだけで火は入れてない。念のため。

目安は指で押して指紋が付くくらいだという。

■ひとまず焼いて食べてみる

食後の感想。「しょっぱい」。

食べられなくはないが。

焼き方は魚焼きグリル(電気)の強火。本来の干物のようには焼き色が付かず、表面は白焼きのような色だ。メイラード反応(香ばしい風味と褐色の焼き色)が起きているようには見えない。

しょっぱさは、魚が小さくて染みすぎたということは考えられるのだろうか。ハーブの風味は尻尾に近い部分で少しだけ感じられる。

身がもろく、しっかりしていない。干し方(乾かし方)に問題があったのだろうか。

■次回へ向けた対策

しょっぱい

☞塩分濃度を下げる

☞浸ける時間を試す

☞もう少し大きめの鯵を用意する

身がもろい、メイラード反応なし

☞日中に陰干しをする

to be continued