筑波芸専「手のデッサン」と「デザイン構想」の入試対策をしよう

こんにちは、しわです。この度、2025年度推薦入試にて筑波大学芸術専門学群に合格しました。晴れてご学友ですね。

この記事は、同大学同学群の「A2(鉛筆デッサン)」と「P2(デザイン構想)」を受験する方々へ向けたものです。

▶︎筑波「芸専」の入試とは

芸術専門学群、通称「芸専」の個別試験の形式は以下の通り。

午前はA1かA2のどちらかひとつ、

午後はP1〜P5のうちからどれかひとつ選んで受験。

過去問題やその他詳しい情報は下のリンクへどぞ。

つまり私は、

午前A2「鉛筆デッサン」

午後P2「論述(デザイン構想)」

という科目で受験したことになります。

自分が得意なことで勝負できるというのが芸専の大きな魅力です。全く絵を描かず、午前も午後も論述(つまり小論文)で受けるという人もいますし、他の美大と比べて自由度はとても高いということですね。

では以下、私が受験したA2とP2の概要・対策内容・本番当日の様子・参考作品です。

ちなみに参考作品ですが、私が受験にあたって製作した作品をまとめた記事がこちら。この記事に乗せている作品も載っています。

▶︎A2「鉛筆デッサン」

▷概要

筑波大の芸専における「鉛筆デッサン」とは、「モノを持った手のデッサン」です。解答用紙はB4のM画用紙ボード。試験時間は2時間とタイトな設定。持つことになるモチーフはだいたい同じような傾向にありますが、2025年度推薦入試では一気に複雑になりました。

モチーフの変遷

【2021年度】

推薦:カラーボール

前期:サテンリボン

【2022年度】

推薦:空のペットボトル(300㎖)

前期:ストライプ柄生地(35cm × 35cm)

【2023年度】

推薦:金属スプーン

前期:紙袋

【2024年度】

推薦:金属の目玉クリップ

前期:A4判の色紙

【2025年度】

推薦:コンセントに使うアダプタ

▷対策

全ての科目に言えることですが、とにかく描きまくること。ではもっと詳しく、私が実践した練習法を以下に挙げます。

〈其の壱・毎日クロッキー〉

毎晩寝る前、10分だけ時間を使って、

自分の手をクロッキーすべし。

初めのうちは手だけを描く。

慣れてきたら、

「身の回りにある小物を持った手」を描く。

デッサンとは「チリツモ」である。

〈其の弍・模写〉

大手美大のサイトをみると、

過去の受験者の作品がずらりと並んでいる。

「多摩美入試 デッサン 参考作品」

とでも検索して参考作品を漁るべし。

そしてそれを模写し、技術を盗むべし。

先人に学ぶことが、上達への一歩である。

〈其の参・講評〉

自分のデッサンを人に見てもらうべし。

理想は、画塾や予備校に行くこと。

しかし難しい場合もあると思う。

そんな時のために、

学校の美術の先生と仲良くなっておくこと。

客観的な感想と指導を受けるべし。

人の目は、自分の成長の糧となる。

私は〈其の参〉の観点では、画塾に通いました。絵は得意だしなんとかなるだろうと高を括っていましたが、もちろん現実は甘くなく。高校2年生の冬、画塾の冬季講習に参加したのをきっかけに、高3のこれを書いている今まで続けています。

正直、〈其の壱・毎日クロッキー〉ってモチベないですよね。

そこで毎日クロッキーのモチベを保ち続ける方法として、インスタのストーリーの活用をお薦めします。

受験期、私はひたすらストーリーにクロッキーを投稿し続けました。誰かはいいねしてくれます。そういう暖かい人たちに支えられることで、モチベが高まっていくわけです。彼らには感謝の気持ちでいっぱいです。ほんとうにありがとう。

そのクロッキーですが、私のインスタでハイライトとしてまとめられたものをみることができます。

私一回、ハイライトの個数上限に達したことがあって。そのハイライトには計100枚のストーリーが格納されているわけですが、画面上方のバーがとんでもなく細かくなってます。

▷本番当日

会場はそこまでピリついているわけではなく、かといって落ち着けるわけでもなく。程々の緊張感だったと思います。割と友達と一緒に受験に来てた人もいた模様。私は本州の北の国からやってきたソロプレイヤーでしたが。

ここでちょっと注意事項を書いておきます。

会場には時計がありません。

さすがに壁掛け時計くらいあるだろって思ってましたか?残念、ありません。午前の試験は2時間と非常に短いので、時間配分をミスるとかなりまずいです。必ず時計を持参しましょう。

もうひとつ、会場の机と椅子は固定されています。会場が講義室のような部屋でしたので。でも、おそらくこれは例年通り。人によっては狭いと感じるかもしれません。練習段階から机と椅子の距離感を少し狭めにしておくと、本番でもそこまで調子狂うことはないと思います。

ちなみに、立ち上がってデッサンを確認することもできません。手を伸ばして確認するしかないということですね。

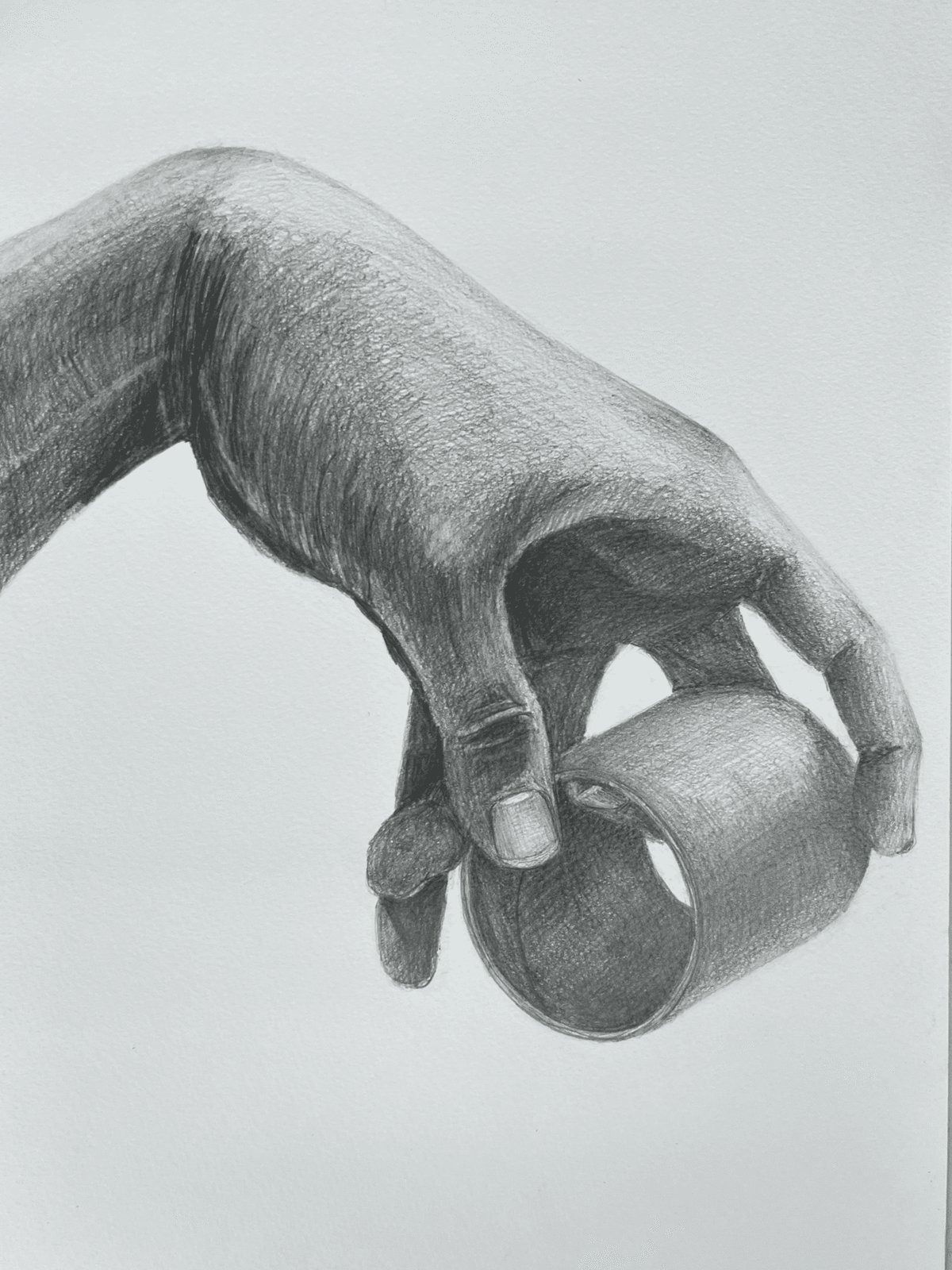

▷参考作品

自分の作品を参考作品だなんて提示するのは烏滸がましい気もしますが、私はこんなのを描いたよっていうものを載せておきます。ここに掲載するデッサンは全て画塾で取り組んだものです。

試験は11月28日だったので、ここには比較的受験間近に描いた作品を載せたことになります。

この子たちが皆さんの参考になれば嬉しいです。

▶︎P2「デザイン構想」

▷概要

筑波のデザイン構想は、私の感覚的にはですが、長岡造形大学の入試科目のひとつの「提案書」に似ている気がします。というか、筑波のデザイン構想の出題傾向はとても多様でよくわからないんです。具体的にどんな問題が出るかといいますと、下の通り。

【2023推薦】

高校が教員にとって「仕事と子育てを両立しやすい職場」になるために何ができる?

【2023前期】

あなたが知ってる文化施設が「地域の価値が高まる場」になるために何ができる?

【2024推薦】

廃校となった小学校をプレイパークに改修するとして、どんなプレイパークにする?

【2024前期】

図書館が学生にとって「グループ活動がしやすい場」になるために何ができる?

ちょっと噛み砕いて書きました。

こうしてみると、「具体的な場所が設定されて、そこにある問題点を解決するための策を問う」という点では共通しています。というのも、それこそがデザインの本質だからです。

デザインとは問題の本質を発見し、それを解決するための計画・設計をすること

このように、デザインというのは問題解決の手段なんです。デザイン構想に取り組むにあたっても、この意識はとっても重要です。

では次。

実際の試験での出題のされかたはこんな感じです。

【2024前期試験】

問題.

図書館に関する、次の⑴〜⑶の設問に答えなさい。

⑴図書館の現代的な問題点について、あなたの考えを述べなさい。(1,000字程度)

⑵あなたのよく知る図書館の一部を、高校生のグループ活動のための場所に改修することになったとします。あなたの考えるグループ活動のための場所を、図や絵を用いて表現しなさい。(A3判PM PAD 1枚)

⑶⑵のアイデアを文章で表現しなさい。(600字程度)

(試験時間は全て合わせて4時間)

うーん、大変そう。

完全初見の人はそう思いますよね。

筑波のデザイン構想の特徴として、とにかく文章を書かせるというところがあります。

まず⑴で普通の小論文を完成させます。そして⑵では図解をする技術が求められ、最後の⑶でさらにそれを言葉で説明させる。

他の美大じゃこんな出題形式をとっていません。ある意味筑波らしい感じもします。

ちなみに、⑴とか⑶で順番がつけられていますが、本番はどの括弧から始めても問題ありません。問題用紙は1枚にまとめられていますし、解答用紙も一度にまとめて配布されるので、やりやすい順番で取り組むといいかと。

私のおすすめは、

⑴をやりきる→⑵と⑶を同時並行で進める

というやりかたです。

さっきの言葉を思い出してください。「デザインとは問題解決の手段」です。ということは、問題を明らかにしないと論点がズレまくります。

つまり私のやり方を言い換えると、

問題を明らかにする→問題の解決策を言葉で説明しながら図示も同時に行う

ということになります。

概要が長くなってしまいました。

では対策内容をみてみましょう。

▷対策

デザイン構想の受験対策をするときは、こんなことを意識してみましょう。

〈其の壱・思考プロセスの模索〉

自分に合った「考え方」をみつけるべし。

例えばマインドマップ。

例えばロジックツリー。

様々な発想法を試すもよし。

オリジナル発想法を生み出すのもよし。

〈其の弍・調査〉

現実にあるよいデザインを調査するべし。

よいデザイナーとは、

よいデザインのコレクターである。

〈其の参・添削〉

デッサンと同じ。

客観的な感想と指導を受けるべし。

〈其の壱〉が最も重要だと思います。どうすれば自分の思考を柔らかくでき、問題を見つけ出すことができるか。これを是非模索してみてください。

ちなみに例でマインドマップを出しましたが、私にはこれが全くと言っていいほど合いませんでした。

では私が最終的に辿り着いた発想法ですが、百聞は一見になんとかといいます、ご覧ください。

どうでしょうか。ほぼ文字です。字が美しくないのはご愛嬌。

ちなみにこれは2021年度の前期試験の問題をやったときのものですね。このノートからわかる私の思考プロセスは、下記の通り。

⑴ターゲットを絞る

(上野動物園を利用する中高生カップル)

⑵特性を書き出す

(写真撮影を楽しむ・デートスポットとして利用)

⑶利点・問題点を書き出す

(利点:駅に近い・写真スポット)

(問題点:渋滞・2人きりになれない・広すぎ)

⑷問題解決の方法を考える

(2人きりになれるシステム・広大な敷地を縦横無尽に移動できるシステム)

ざっとこんな感じです。もちろんやり方は人それぞれ適不適ありますから、いろんなやり方を試してください。

次。〈其の弍〉について、調査ってどんなことをすればいいかわかりませんよね。

それは例えば、「地元の駅前は利用者にとって、どういうふうに優しい設計がされているか」など。

身近な施設に目を向けてみることです。

身近な施設を詳しく観察すると、

意外と問題点は見つかるんですよ。

「ここって利用者の割に駐車場小さくない?」

「ご高齢の方もいるのに、エレベーターがなくて階段しかなくない?」

「待ち時間が長くて退屈だな、、、」

などなど。

大切なことは、一度俯瞰してじっくり観察すること。

そうすれば、盲点だったものを見ることができるようになります。

最後に、どんな問題で練習すればいいかについて。

筑波の過去問をひたすらやるものいいですが、いろいろな美大の構想表現の問題に取り組んでみてください。

私のおすすめは長岡造形大学の「提案書」という科目です。模擬問題は下のリンクから。

【2022年度模擬問題】

【2023年度模擬問題】

【2024年度模擬問題】

なぜ長岡造形大をおすすめするかというと、筑波の2025年度推薦入試が長岡っぽかったから、、、です。より現実の複雑な問題をテーマに持ってきたなという感じがしたんです。

ただ、繰り返しますが、様々な現実の問題に対して普段からアンテナを張っておくことがとても重要です。今後も傾向が変わり続けることが予想されます。ですからいろんな過去問に取り組んだり、または自分で入試問題を作って自分でやってみたり。というかむしろこれが一番力になります。

そこで〈其の弐・調査〉が役立つわけです。

▷本番当日

本番、デザイン構想を受験したのは私含め9名。ほぼ平面構成かデッサンに行ったという印象です。

会場は、一般的な教室という感じ。机は1人につき2台。横並びで使用し、1台が作業用、1台が荷物(色鉛筆、鉛筆削り、飲み物など)を置く用に使えました。

▷参考作品

デザイン構想って本当は、参考作品を見てしまうとそればっかりになってしまうんです。つまり、思考が一度見たものに引っ張られてしまうということです。

だからあんまりよくないよなーと思いながらも、せっかくなので私の作品を公開します。デザイン構想って参考作品少なすぎますしね。あくまでも一つのヒントとしてご覧ください。

では、ひとつめ。

⑴

中高生→家族の利用という観点で、動物園の利点と問題点を述べる

⑵動物園が中高生→家族にとってより利用しやすくなるためのアイデアを文章で書く

⑶⑵のアイデアを図と絵で表現

上の問題文に取り消し線があるのは、私が勝手に問題文を改変したからです。これにはさすがにちゃんと理由があります。

実は上に乗せた画像のものは、取り組むのが二回目なんです。一回目はちゃんと原文のままでやりました。ただ二回目の取り組みにあたって、添削をしてくださっていた先生との話し合いのもと、「中高生」という対象を変えようという話になったんです。同じじゃつまらないからと。

言い訳はここまで。

では「▷対策」で挙げた「私の思考プロセス」に沿って上の作品について解説します。

⑴ターゲットを絞る

・上野動物園を利用する家族客

⑵特性を書き出す

・家族客の来園は休日

(みんな同じことを考えるから混む)

⑶利点・問題点を書き出す

利点:

・他の動物園じゃみられない動物もいっぱい

・非常に教育的な場所

(動物に関する知識、ふれあい体験など、子供にとっても大人にとっても新しい学びが多い)

問題点:

・めちゃくちゃ混む

・長蛇の列(待ち時間が退屈)

・混むと、利点である「学び」が不十分となる恐れがある(混むと満足に動物をみられず、時間的にも個々の満足度が減るかもしれないから)

⑷問題解決の方法を考える

・待ち時間が楽しくなるようにする

・待ち時間すら学びの場にする

コツは、「問題点は利点の裏返し」という認識を持つことです。

上でも、「学びが得られる」という利点が「混むと学びが十分に得られない」というように若干反転していますよね。ではその差を埋めるために何ができるのか、、、というように思考を巡らせると、ふっといいものが浮かぶことがあります。

続いて。

⑴「エネルギー問題に対する小学生の当事者意識向上」という観点で、商業施設の利点と問題点を述べる

⑵商業施設に、「エネルギー問題に対する小学生の当事者意識向上」ができるような場を作るとして、アイデアを文章で書く

⑶⑵のアイデアを図と絵で表現

これ、問題にいちゃもんつけるつもりはないんですが、「エネルギー問題に対する小学生の当事者意識」ってなんだよ!ってなりました私は。問題文が難解な年もありますのでどうか怯まず。では解説。

⑴ターゲットを絞る

・商業施設に親と一緒に訪れた小学生

⑵特性を書き出す

・親は買い物、子は遊んで待つ、ということもある

・小学生は「遊び」を通して様々なことを学ぶ

・親と遊ぶことも多い

⑶利点・問題点を書き出す

利点:

・地元の企業と提携して、企業の取り組みを紹介するコーナーを作ることができる

・スーパーという商業施設には、子供も頻繁に訪れる(であろう)

問題点:

・企業の取り組み紹介したとして、小学生が理解してくれるのか

・そういう場所に小学生は自ら足を運ぶのか

⑷問題解決の方法を考える

・遊びながらエネルギー問題を学ぶワークショップ

・最も身近なエネルギー問題に対する取り組みは3Rだから、それに関するワークショップを開催

・家から持参したゴミを、新たな遊び道具にリサイクルするためのワークショップ

・恒常的な来訪を促すため、定期的にイベントも開催

ここで大事なことは、恒常的な利用を促すための何かをつけることです。よく「一過性」なんて言いますが、つまり「一回行って飽きたからもういいや」となってしまってはいけないんです。なにか飽きさせない工夫を凝らす。デザイン構想の楽しいところの一つでもあります。

では最後。

⑴図書館の現代的な問題点について述べる

⑵図書館の一部を、高校生のグループ活動のための場にするとして、アイデアを図と絵で表現

⑶⑵のアイデアを文章で書く

自分で言うのもなんですが、結構気に入ってるんですこれ。あ、節々にみられるネーミングセンスの乏しさについては目を瞑ってください。では解説。

⑴ターゲットを絞る

・図書館をグループで利用する高校生

⑵特性を書き出す

・話し合いをする

・スマホ、PCを頻繁に利用する

⑶利点・問題点を書き出す

利点:

・図書館→集中できる

・資料に恵まれている

・他の図書館利用者の目線もあるので、それが刺激となってより集中できる、こともある

問題点:

・館内は静かにしなければ

・飲食禁止(喋ると喉乾くのに)

・わざわざ本を取りに行くのが億劫

⑷問題解決の方法を考える

・心置きなく会話ができるように部屋を設置

・他の利用者の視線を感じるための透明な壁

・本を勝手に持ってきてくれるロボ

・他のグループと情報交換をするための掲示板

私が気に入っている理由は、図書館の内部をひとつの村にしてしまったからです。つまり、屋内に屋外を追加したんです。

これを添削指導をしてくださった先生に見せたら、「トンデモ案だな」と褒めていただきました。

デザイン構想のやり方は、どうやら大きく分けて二つあるようです。

リアル重視案か、トンデモ案か。

リアルを重視して「なるほどね」を狙うのが前者、

ぶっとんだアイデアを提案して「そういうやり方があるのか」を狙うのが後者。

どっちもアリだと思います。他の受験生を大きく差をつけるための勝負に出るならトンデモ案でしょうね。私はそれがちょっと苦手だったので、リアル重視のものが多かったんですが。

▶まとめ

いかがだったでしょうか。

今更カミングアウトしますが、実は私は中高美術部で作品もたくさん入賞して~という人間ではありません。

私は中学は剣道部、高校は合唱と応援と演劇に明け暮れていました。ほぼ美術を専門的に学んだことはありません。前述した通り受験近くになってようやく画塾には行き始めましたけどね。

だから私は早々に、単純な技量勝負でいくのはやめようと考えました。その代わり、論理的な思考で勝負しようと考えました。筑波大学芸術専門学群の入試では、自分の得意分野で勝負できます。伸ばせる長所はどんどん伸ばしましょう。

こんなに長い記事を最後まで読んでくださった受験生のみなさんにとって、何か有益なものが一つでもあったなら幸いです。

では。