脳と心とヨガ哲学②Yoga Sutra1-2 ヨガとは何かを考える

『脳と心とヨガ哲学』と題して始めたシリーズ、第二回です。

前回はヨーガ・スートラ1-1「今、ここにヨーガの学びが始まる(Atha Yoganusasanam)」について触れました。「今」から「始まる」という宣言を通じて、心がどんな風な反応を示すのか、始めるということについてヨーガ・スートラ1-1のこのフレーズがどんな影響を与えるかを解説しました。

今回はヨーガ・スートラ1-2に進んで「Nirodha(止滅)」という概念を中心に、現代の脳科学が示す私たちの内的プロセスとの関連を解き明かします。瞑想やヨガがいかに脳に働きかけ、心の平穏を導くか、その道筋を追いながら、私たちの実践が脳と心にどのような影響を与えるかを考えていきます。

では早速、内容に移りましょう。

1-2 Yogaś citta vṛtti nirodhaḥ(ヨガとは心のはたらきを滅することである

Yogaḥ (Yogaś) = Yoga (is)

citta = of the mind-stuff, mind field

vṛtti = modifications

nirodhaḥ = restraint.

「心のはたらきを滅する」というヨガの目的について、どんな風に感じるでしょうか。驚きや反発を感じることもあるかもしれません。それでもOK、その感情に一旦目を向けてみましょう。

ひと呼吸おいて、次に進む準備ができたら、続きをお読みくださいね。

「心」の意味と思い込み

さて「心」という言葉は私たちにとって馴染み深いものですが、実際には多層的で、さまざまな意味を含んでいます。ヨーガ・スートラにおける「心(チッタ)」は、思考や理性、記憶、感情など、内側で生じるあらゆる活動を含むものです。

「心」というのは目に見えず、あまりに曖昧なものなので文化や個人によっても定義が少しづつ違っているかもしれません。日本語の「心」は「heart(感情的な心)」の要素が強い印象がありますが、チッタについては「mind(理性的な心)」の面が強調されます。

mind は知性や理性に基づく精神の働きであり、思考、判断、記憶などの合理的な側面を強調しています。一方で heart は、愛情や感動、同情などの感情面の働きを示し、心の感性的な側面を表しています。

ヨガの文脈での「チッタ(心)」は、理性と感情の働きを統合した「心の活動全体」を指しています。

ではnirodha(ニローダハー)=抑制する、拘置するとはどう言うことなのか。心の座である脳を中心にして考えてみましょう。

Nirodhaはどこにある?

かつて、それは議論され続けてきましたが、21世紀となった今、心の座は脳にあると考えるのが自然でしょう。

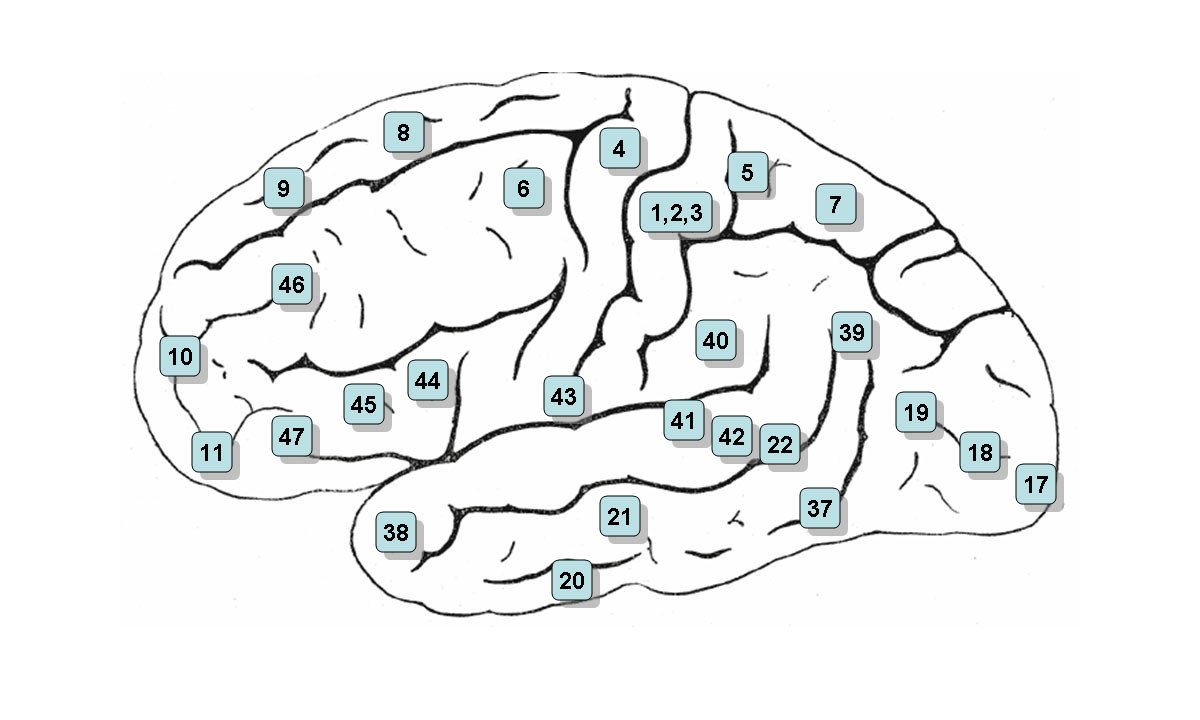

外からの刺激を受け、それを処理し、感情や理性を経て行動にアウトプットする。それが脳の主たる役割です。さらに脳には、様々な領域に細分類され、それぞれ異なる働きを担っているという性質があり、これを「機能局在」と呼んでいます。もちろん、心のはたらきを滅するためのはたらきに関係する脳部位も存在します。

それが「前頭前野(PFC; prefrontal cortex)」と呼ばれる脳の最前面の部位。思考や創造性を担い、人を人たらしめると言われる脳領域です。

前頭前野は感情やストレスに対する反応を適切に制御するはたらきがあります。ニローダハは正に、この領域のはたらきがなければ成されることはないと言えるでしょう。

例えば「心のはたらきを滅する」という表現に、私たちは驚きや反発を感じることがあるかもしれません。しかし、それは「心」と「心のはたらき」を同一視しているからではないでしょうか。そして、その混同は反射的で感情的ではなかったでしょうか。

わたし達は感覚神経を通じて、身体の内外の情報を得ます。それを脳の様々な部位で感知し、情報を統合し、最終的に前頭前野がその情報を判断し意思決定をします。つまり、このプロセスそのものが心のはたらき(citta vṛtti)であり、前頭前野だけがnirodhaを担っています。

前頭前野について少しだけ

前頭前野の機能低下は感情や行動の制御に重要な役割を果たしていることが知られるようになったきっかけは、1848年に鉄道工事現場でフィニアス・ゲージが頭蓋骨内を鉄の棒が貫く事故によってでした。

奇跡的に一命を取り留めたものの、ゲージの人柄は一変しました。前頭前野を失ったゲージは衝動的で感情や行動が制御できなくな利ました。このことから、ゲージが失った脳領域こそ、理性的な行動の要であるという仮説が生まれ、検証されてきたのです。

日常的には、このような外傷がなくても、ストレスや生活習慣によって前頭前野の機能低下が起こることがわかっています。

ストレスが直接ダメージに

前頭前野の機能低下リスクとは

特に強いストレスは脳に直接的なダメージを与えます。コルチゾールというストレスホルモンには前頭前野の神経細胞を抑制するはたらきがあり、慢性的なストレスによって集中力の低下や情緒不安が引き起こされます。これらは長期的なストレスによる絶え間ないコルチゾールの分泌が原因であると考えられています。

他にも、睡眠不足やアルコール、加齢などにより前頭前野の機能低下が引き起こされる可能性が示されています。睡眠不足は脳の回復を妨げ、衝動的な行動や集中力の欠如を引き起こします。長期間のアルコールは摂取で脳を萎縮させることがわかっていますし、加齢による神経接続の劣化は認知症の原因となります。

睡眠不足やストレスに悩まされることが多い上に、理性的な行動を求められる現代人。でもどうか悲観しないで。この矛盾に立ち向かうべく、脳の健康が守られる条件についての研究報告もどんどん出てきているのです。

ヨガの実践と前頭前野の健康

長期の瞑想実践者の脳で、前頭前野の灰白質(脳の表面のニューロンがたくさんある層)が増加していることが確認され、特に感情制御や自己認識能力が強化されていることが分かっています( Lazar et al,2005, 2011)。

瞑想と比べてヨガに関する脳の研究はやや遅れをとっています。それは身体運動を伴うことによって、ヨガを行なっている最中の脳活動の観測が難しいから。それでも少しずつ運動や、運動を伴うハタヨガを実践する人の脳への理解が進んでいます。

例えばのEricksonらの高齢者を対象とした研究(2011)では、有酸素運動の実践が前頭前野を含む脳の灰白質を増加させたことが報告されています。これは、一定の年齢に達した人でも運動を始めれば脳にポジティブな変化が起きることが示されています。また認知機能を担う領域の容積増加は、機能改善の可能性も期待できます。

ヨガに関する研究としては、Afonsoら(2017)による比較化実験があります。60代以上の女性ハタヨガ経験者(8年間以上、週に2回以上練習)は、同程度の運動習慣がある群よりも左前頭前野の大脳皮質の厚さが増加していることを発見しました。

長い実践経験があるヨギの脳が同年代の健康な成人と比べても健康であること、それはYoga citta vritti nirodhaに基づいた理性を保つための適切なプラクティスが行われた結果であるとも考えられるでしょう。

初心者の脳変化についての研究はまだほとんどありませんが、週1回90分のヨガセッションを12週間続けたグループで認知機能や注意力の向上が確認された実験結果もGotheら(2016)によって報告されています(注:行動指標、心理質問紙などによる結果)。

実際、始めたばかりの頃は色んな効果を実感しやすいはずです。続けていくうちに実感は薄くなることもありますが、適切なプラクティスは理性を保つ脳領域である前頭前野の健康を守っているのだと言うこともできるでしょう。

内なる静けさこそがヨガである。そしてヨガ実践者は内なる静かさをもたらす脳領域の機能低下や萎縮が少ないことが研究結果でわかっています。

最後に

難しいポーズを取ることや、周りからの称賛に気を取られてしまうこともあるかもしれません。しかし、そういった欲、つまり心のはたらきから距離を置き、その波を鎮めることがヨガであると言うことを時々思い出すことは、とても大切なことなのではないでしょうか。

ヨガを始めて、このフレーズに出会ってから20年近く、頻繁にYoga Citta vritti Nirodhaの意味を考えます。

なんとなくビールを開けてしまった時や、本当に必要か考えて商品を棚に戻したときなど、日常の小さなタイミングで、あるいは何も決断が必要のない時に。その積み重ねはわたしの脳と行動を変える手助けをしてくれたはずですが、そのメカニズムについてはまたいつか別の機会にお話ししますね。

長い記事でしたが最後までお読みいただきありがとうございます。感想や質問など、ぜひお気軽に!

SVAHA YOGA well-being studio

豊かな指導経験から得た現場の知恵と、科学的な見地に基づいたアプローチに基づく現代的なハタヨガスタイルのレッスンが受けられます。ビギナーには取り組みやすく、長年のヨガ実践者にも実りある練習ができる環境を提供しています。東京都中央区、茅場町駅・八丁堀駅徒歩5分

https://svaha-yoga.com

いいなと思ったら応援しよう!