ピアニストが描きだす音楽の線と色彩。(作曲家‐ピアニスト、石田幹雄さんの世界。)

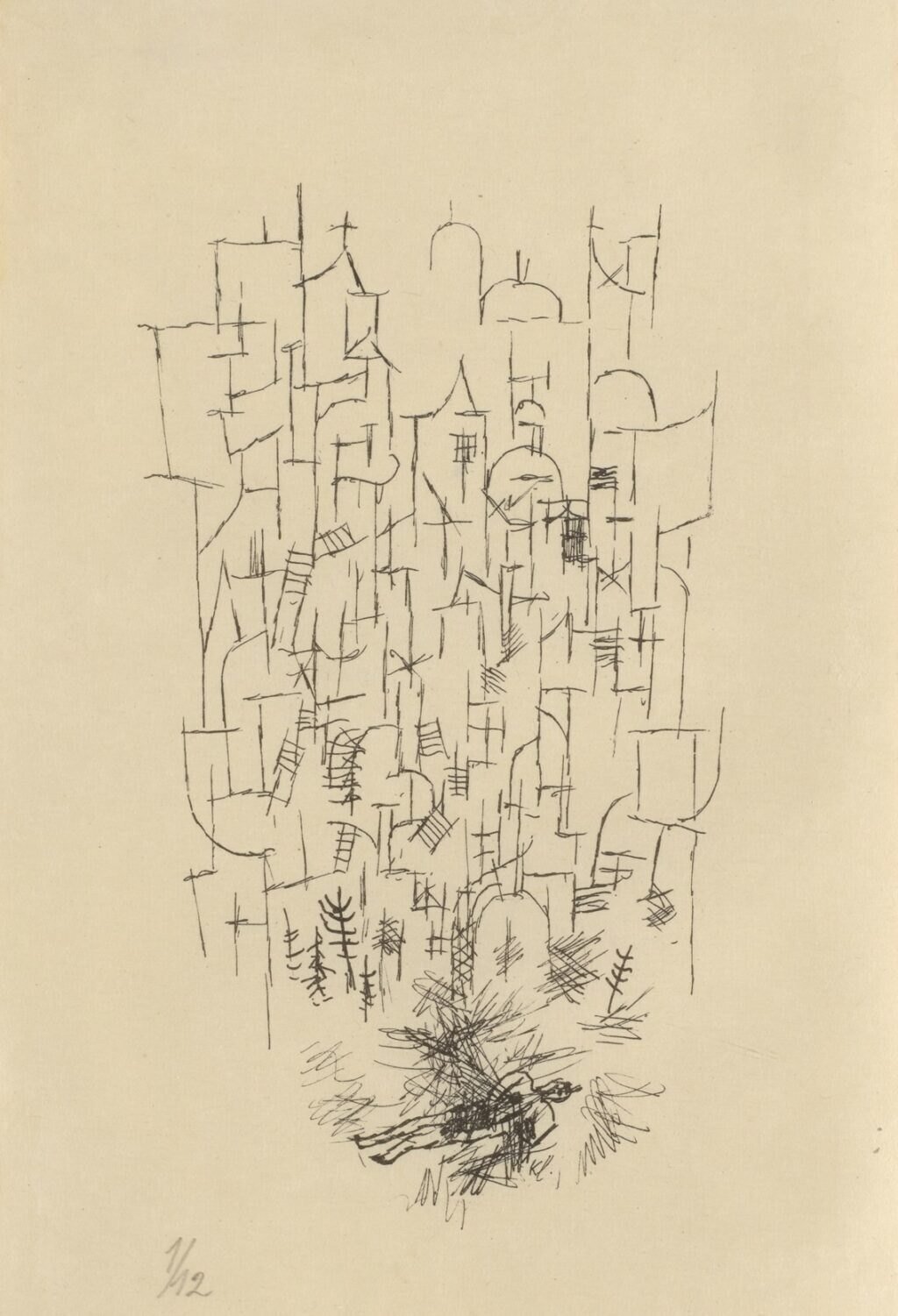

ピアニストの指が動き、

音が生れ、やがて音は線を描き、

線が運動をはじめる。

なめらかで歌うような線。

そっと囁きかけるような線。

ジグザグな線。

弾け飛ぶような線。

聴き手にとってはまるで

画家が線描を描いている姿を、

傍から眺めているようだ。

いつしか聴き手は、音楽が生れ、

息づき、動き、変化してゆく、

生きている時間のなかへ、

放り込まれる。

ピアニストは色彩も使う。

夕陽のように柔らかで温かい色彩。

夜明けの湖のように青く怜悧な色彩。

夜の闇のような漆黒の色彩。

ピアニストは線に色彩を添える。

あるいはただ色彩を置き、

また別の色彩を並置することを試み、

色彩と色彩のコントラストの妙に、

ピアニスト自身が驚き、愉しむ。

きのう西荻窪のアケタの店で、石田幹雄さん(b.1981-ピアノ)と三島大輝さん(b.1991-)(ウッド・ベース=コントラバスをおもに指ではじき、稀に弓も使う)のデュオライヴを聴いた。飛び入りゲストに山田丈造さん(b.1991-トランペット)も数曲加わって、スリリングなライヴだった。構成は石田幹雄さんが作曲した楽曲を中心に、セロニアス・モンクや、エリック・ドルフィーの曲も演奏された。3人で演奏するスロウな曲では山田丈造さんのミュート・トランペットは、若い頃のマイルス・デイヴィスの抒情家の面をぼくに連想させた。また、ハードな曲での3人の壮絶なインタープレイの応酬はまさに火花が散った。そんなときの石田さんの熱演はそのインテンシヴな集中力と、鍵盤の上を激しく動き回る指、そして曲の構造を微分化しつつ積分化させ炸裂させ続けるその運動と熱量によって、さながらセシル・テイラーをぼくに想起させた。3人での演奏のなかには、石田幹雄さんのソロアルバム『時景』(2018年)の1曲目「輝彩」もあって、ソロピアノの抽象的な美とはまた違って、メロディをトランペットが吹くことによって、この曲はジャズの黄金時代1950年~66年のふんいきを纏った。

アンコールでは、三島大輝さん作曲のバラード『哀歌』が石田さんと三島さんのデュオで演奏された。イントロは石田さんがシングルノートで、三島大輝さんが書いた12音風ながらもちょと泣きも入ったメロディを奏でることによってはじまる。ぼくはこの曲に、はじめて聴いた不思議な驚きを感じた。