思い込みが変わったこと その二

私の二つ目の大転換は

技術屋->事務屋

であった。私の20代は、マイクロプロセッサによる、監視制御装置のソフトウエア開発で、いくつかの分野で標準化などで、成果を出していた。例えば、同業他社が同じ規模の増設改造に、10人が1ヶ月かかる現地作業を、3人で1週間で終える等の技術力による合理化を実現した。

こうした、技術者としての作業は、本質的には

物理学のように正解がある

問題の解決であった。数学の証明を行うように、決まった事項から、ち密にプログラムでの実現を考える。こうした発想で、技術者として成果を上げていた。

さて、私は30代半ばで、社員研修を行う総務部門に異動した。総務部門は、事務屋の世界であり

社会科学など文系の文明

へ考え方を切り替える必要があった。ここで

「論理的でない!」

と何度も批判された。そこでは、私も

技術者としての論理

はしっかり展開していたので、戸惑うことが多かった。この違いを理解するために

社会科学の議論法

について、色々と学ぶことになった。そこで

基本原理から展開する法律の発想

影響する事項を切り出す経済の発想

の思考法について、当時の上司から教わったことが転機になった。それまでにも、ヘイグの「理論構築の方法」小松・野中訳・白桃書房や、ヴィーコの「学問の方法」上村・佐々木訳・岩波文庫を読んでいたが、正直

「何を言っているのか解らない」

状態であった。

それでも、色々な文書を作っていくと、何となく

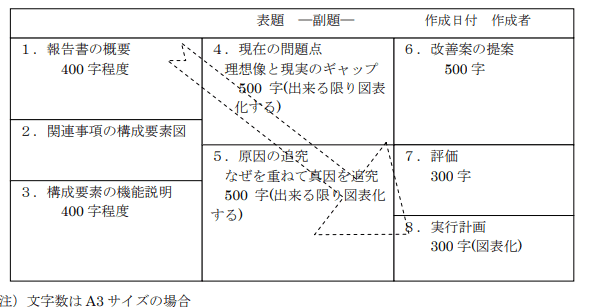

全体像を描きながら因果関係を示す

等のコツがつかめるようになった。特に、A3用紙一枚にまとめる訓練は、厳しいモノがあったが有効な方法であった。

こうして

議論の前提は人により異なる

従って

背景の説明も大切

という風に

技術屋の狭い発想から解放

されるようになった。

この変化は、10年ぐらいの長い時間をかけたが、自分の考え方は大きく変わったと実感している。