#254 「習慣化」は悪魔との戦い? 肝は仕組みづくり

『「続ける」習慣』 習慣コンサルタント・古川武士

コーチングの先生から紹介され本。

■「続けられない」のメカニズム

三日坊主症候群の呪い

書店へ行くと、複数のコーナーに並べられている「習慣化」のハウツー本。

ハウツー本や啓発書が飛ぶように売れるのは、世の中には成功したい人、成功できずにいる人が多いことの証明でもある。

部屋の片付けや断捨離もそのひとつかもしれない。

基本的に部屋は散らかるものだ。

特に小さな子どもがいる家庭はそんなものだ。

私自身、習慣化できていることと、できていないことが混在している。

成功率2~3割、失敗率7~8割。

「まちがいさがし」の間違いのほうへ迷い込んでしまったと思うこともあったけど、間違い探しの正解のほうだときっと気付けなかったこともあったと思う。

米津玄師みたいだな・・・・

自分の講義では、物事を継続的に取り組む習慣は努力・根性が足りないとか意志が弱いという問題ではない、という話をしている。

習慣化に必要なことは、まず始めに人間の生態と脳の特質を理解することと、そのうえで個別最適なしくみをつくることが重要だと言われている。

ハウツー本に書かれていることや、他者の成功の法則を自分に当てはめたとき、そのやり方に再現性があるかどうかということになる。

私自身、教師や上司から、散々、目標とか目的思考を解説され、それを取り入れても、うまく仕組みをつくれずに失敗したことは数知れずある。

若い頃、勉強と柔道に関しては、厳しいメンターの支配下に置かれ強制されて一定の成果を上げてきただけであって、自律的であったとは言い難い。

自主性から主体性へと昇華させるのは難しいことである。

大人になってからその困難さに気付き、自分にとっての答え合わせをしっかりしたうえで、自分ならではのルーティーンを獲得して習慣を確立させることができるようになった。

日々の講義で話していることは「こうしなさい」ではなく、「習慣化できないのはあなたの意思が弱いからということではない」というところから入っている。

私たちの体には、体外環境が変化しても体内の環境を一定に保とうとするしくみがある。

この機能はホメオスタシス(生体恒常性)と呼ばれている。

【ホメオスタシス】

気温や気圧など、場所・時間によってさまざまに変化する体外環境はいくつも存在するが、その影響は、私たちの体の細胞レベルにまで及ぶ。

例えば、暑い時は、体温を下げるために汗をかく。寒い時は、体温を上げるために体を震えさせる。

このホメオスタシスは、精神にも影響をもたらす。

脳は、新しい変化に遭遇すると「いつもどおり」を維持しようとする。

つまり、環境の変化に応じて精神状態を一定に保とうとするのだ。

習慣化のプロセスでもホメオスタシスが働く。

新習慣は心の安定を脅かす存在となり排除する対象となる。

「新しいことは受け入れるな!」である。

生物にとって変化のない「いつもどおり」が最も安泰で心地がよくいられる状態ということだ。

変化は脅威でしかない。

「学生諸君、だから諦めよう!」という話ではない。

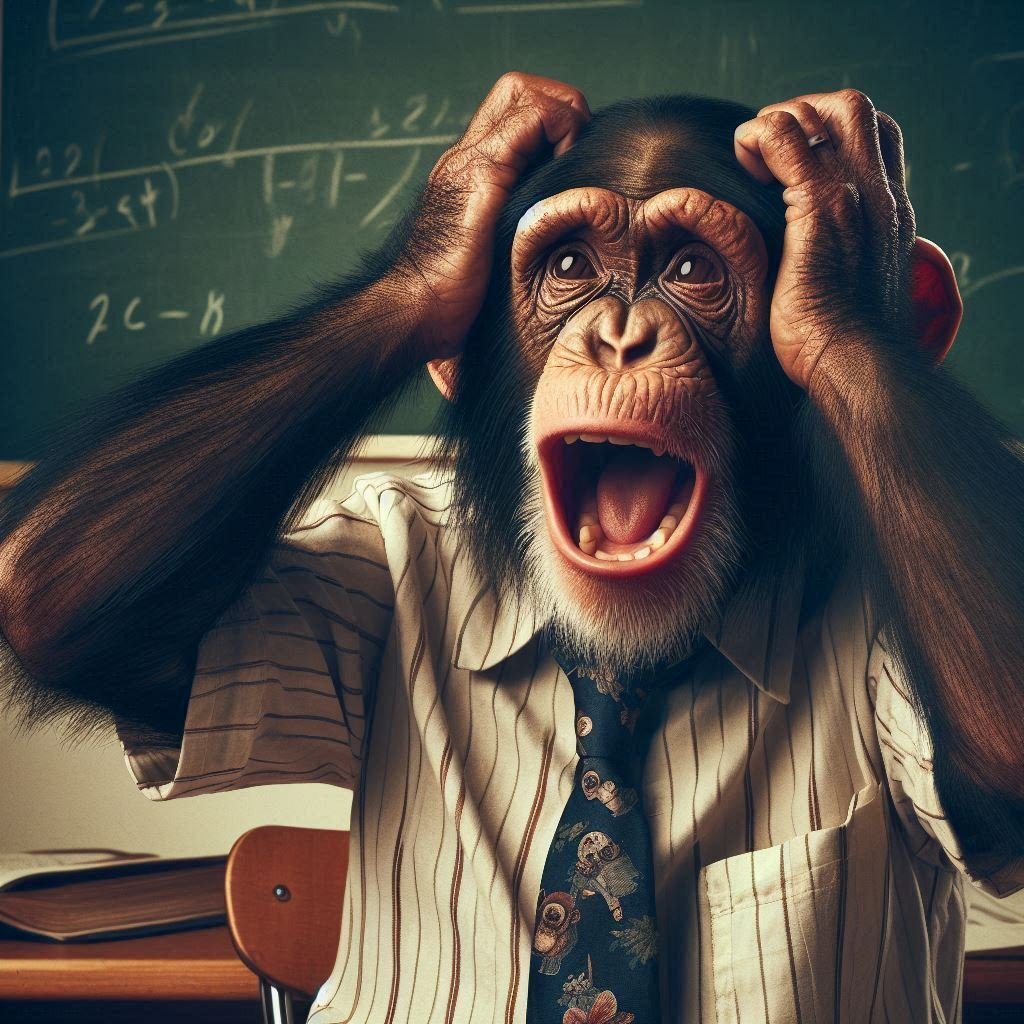

「それでいいのか?」と問いを立てるのがチンパンジー先生の仕事である。

これは、人類にとって歴史的、哲学的、文化的、学問的、心理学的な重要テーマとして何千年にもわたって引き継がれてきた問題だ。

■習慣化の道のりは平坦ではない

習慣を定着させるためには、反発期・不安定期・倦怠期の各段階をひとつひとつ着実に乗り越えることが必要になる。

(1)反発期(1~7日間)

挫折率42%

100人中42名脱落(生き残り58名)

心の中は新しい習慣に抵抗する力が強く働き、不安感が増幅し、挫折感、自己嫌悪感が強くなる。

調子に乗ってハードルを上げず質や量を抑えて記録することを重視。

(2)不安定期(8~21日)

挫折率40%

生き残り58名中23名脱落(生き残り35名)

アクシデントや想定外の突発的な出来事によって習慣がストップする時期。「今日だけはいいかな」という気の緩みが重なることでドロップアウトすることが多い。

特定の行動とセットにして儀式化したり邪魔なものの悪魔祓いが必要。

他人に褒めてもらったり、自分にささやかなご褒美を与える。

(3)倦怠期(22日~30日)

挫折率18%

生き残り35名中6名脱落(成功者29名)

マンネリ感を覚える時期。習慣化に近づくにつれ刺激が少なくなり「飽きた」「効果が上がっていないのでは?」という懐疑心も芽生えてモチベーションを維持する対策が必要になる。

あと一息なのでバリエーションを増やして変化を楽しむこと。

習慣化に必要な期間

(1)行動習慣(30日間)

勉強、片付け、読書、食事、節約

(2)身体習慣(90日間)

運動、食事・ダイエット、禁煙

(3)思考習慣(180日間)

ポジティブ思考、論理的思考

・・・・といったことは、古川氏の書籍だけでなく、いろいろな心理学者やコーチング、カウンセリング、コンサルタントをやっている方々が様々な提案をしているので、自分に合った持続可能な方法を見つけることだろう。

■報われないやり方からの脱却

私が教職課程で教えている学生たちは、教師になりたいという志を持っている者たちだ。

心底やりたいことなら、何かしらの行動を起こすはず。

いいこと言うより、いいことやろう。

行動こそが本心を示す証だ。

ミニッツ・スターターになることだ。

1~3分間の取り組みは、1~3分後の未来に結果がわかる。

「やった!」という実感=短期に可視化・認識すること。

それを徐々に増やしていくこと。

子どもたちに「よい習慣」を身に付けさせることも仕事のひとつだ。

まずは自分自身で体感しなければならない。

(1)勉強時間 × 日数 = 成果とは限らない

「才能 = 量 × 質 」

(2)自分に合う学び方 = 私のスタイルを確立する

(3)小分けし確実に消化する

step by step

little by little

bit by bit

day by day

こころを整理するチンパン先生