クロマグロのケースからニホンウナギ完全養殖普及への課題を学んだ話~持続可能な漁業②

昨日のnote「うなぎをためらいなく食べられる日は来るのだろうか ~持続可能な漁業を学ぶ①」では、ニホンウナギの完全養殖に関する話題をとりあげ、その価値は「海の資源を傷つけずに済む」ということにあると学んできました。

今回は、すでに完全養殖を実現しているクロマグロのこれまでの取り組みと現在の状況を学ぶことで、ニホンウナギ完全養殖が普及するためにはどんな壁があるのか、どうすれば打破できるのかを見て行きたいと思います。

1.ブランドになった「近大マグロ」

今回、ニホンウナギの完全養殖を発表した近畿大学水産研究所は、2002年に世界で初めてクロマグロの完全養殖を成功させた研究所でもあります。

ここで完全養殖された完全養殖マグロは、大阪や銀座の飲食店で「近大マグロ」の名前でお客を呼べるほどのブランドになっています。

2.研究期間はマグロ30年・ウナギ50年?!

32年間挑戦し続けたクロマグロの完全養殖

「近大マグロ」は、高級マグロと呼ばれるクロマグロです。

近畿大学水産研究所のクロマグロ養殖とその種苗生産に関する研究は、なんと1970年から始まっていたそうです。1979年には世界で初めてのクロマグロの採卵とふ化した仔魚を全長79mmの稚魚にまで育てることにも成功しましたが、その後、採卵した卵から育てて生き残った親魚になって産卵できたのは昨年・2002年、実に32年間におよぶ挑戦の末だったそうです。

その後、ふ化した仔魚を飼育、育成し、世界で初めて完全養殖クロマグロ2年魚(約20 kg)の出荷に成功したのは2004年のことでした。途方もない時間と労力、そして費用がかかっていたんですね…。

ニホンウナギの完全養殖研究が始まったのも1970年代

調べてみたところ、ニホンウナギの完全養殖もクロマグロ以上の年月を研究に費やしてきたようです。

近畿大学水産研究所での研究は1976年にスタートし、1984年・1998年に採卵・ふ化が成功。しかし仔魚が餌を食べるまでには至らなかったために研究は中断を余儀なくされていたそうです。

ようやく再開できたのは2019年だったそうです。受精卵が得られたのは2023年7月のこと。仔魚がふ化して、この時点で完全養殖に成功してはいたわけですが、ここから稚魚として育つまでは大々的に発表しなかったということでしょうか、完全養殖成功のニュースが聞かれたのは2023年10月26日のことでした。

3.かつてクロマグロがたどった道を見ると

コストと生存率だけではない、大きな問題がある

クロマグロと同じように稚魚にまで育てることに成功した、ニホンウナギ。これから、天然のシラスウナギに変わって養殖のシラスウナギを種苗とした養殖が進めば、ニホンウナギの資源を回復しつつ、私たちもうなぎを食べやすくなるのでは…と期待したのですが、話はそう簡単ではないようです。

当面の課題はコストと生存率と言われています。

商品化に向けた課題は、飼育コストや生存率の低さという。今後は、早く成長・成熟するための飼育環境やエサの研究を進める。

「「近大マグロ」の次は「近大ウナギ」…近畿大学がニホンウナギの完全養殖成功「商品化へ」

仔魚(しぎょ)と呼ばれるウナギの赤ちゃんは、 光を嫌うなど非常に繊細で、シラスウナギまでに育てる過程が難しく、課題となっていました。

餌やりは1日5回。汚れた水槽から移動させる作業も必要で、すべて一筋縄とはいきません。

田中教授

「この時期の魚(仔魚)というのは、網ですくうとみんな死にます。 体の表面が傷ついて全部死にます。 だから、網ではすくえません。水と一緒に移動させる必要がある」

20年前の16倍!価格高騰のウナギ、近大が完全養殖化に成功

安定供給への期待値も”うなぎ上り”

しかし、仮にコストと生存率の問題が解決したとしても、ニホンウナギの完全養殖が普及し、「海の資源を傷つけずに済む」という最大の価値が発揮できるかは正直なところ、わかりません。

なぜなら、同じく完全養殖を実現したクロマグロでは今、人口種苗の利用が頭打ちになってしまっているという現実があると知ったからです。

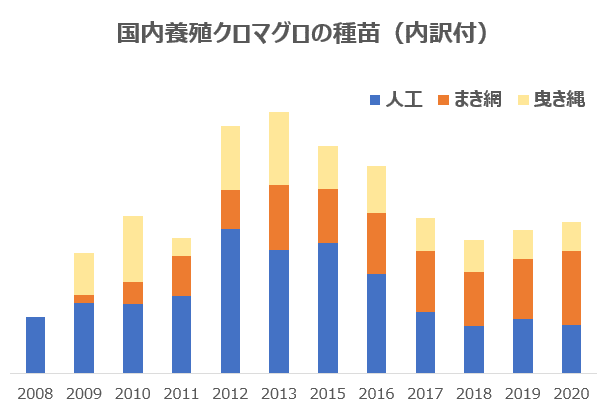

水産庁「令和4年における国内のクロマグロ養殖実績(令和5年3月31日時点)」を使って調べた、国内で養殖されたクロマグロの種苗数とその内訳の推移をご覧ください。

この要因について、近畿大学水産養殖種苗センターのセンター長である岡田貴彦さんへのインタビュー記事では、次のように説明されています。

「近大が完全養殖のクロマグロの稚魚を出荷し始めたのが2004年。天然の稚魚が取れなかった時代にも重なって、そのころわれわれの人工種苗はけっこう需要が高まっていました」。

(中略)

岡田さんは過去を振り返りながら、人工種苗の人気低迷の理由を次の3点に見出す。

1点目が、完全養殖魚の生残率の問題。

2点目が、成魚の体の変形や奇形が目立っていたこと。

3点目が、天然種苗が安定的に捕獲できるようになったことだ。

「まき網漁で幼魚をとれるから人口種苗はいらない」で良いのか

しかし、1点目と2点目の要因については、努力の結果「非常に改善してきている」のだそうです。また、ここでは挙げられていませんが、コストの面でも天然種苗の価格を基準とすることで、高くならないようにしてきたそうです。

それでも人口種苗の利用が増えないとしたら、その要因は「天然種苗が安定的に捕獲できるようになったこと」ではないでしょうか。

この点について、先の記事では次のように説明されていました。

3点目の天然種苗については、日本海でのまき網漁の影響が大きいという。「かなり安定して天然の幼魚が取れるようになった。そのタイミングとちょうどリンクした」と岡田さんは話す。これが人工種苗の人気低迷にとどめを刺した格好だ。

その結果、企業によるクロマグロの養殖では人工種苗の導入が減り、ほとんどが天然種苗を使ったものへと移行していった。そして、現在もその状況に大きな変化はない。

水産庁の資料で調べてみると、確かにそのとおりでした。

先ほどのグラフの天然種苗の部分を「まき網」と「曳き縄」に分解すると、まき網の伸びとともに人口種苗が減っている構図が見えてきます。

しかし、まき網漁で安定して幼魚が手に入るようになったから人口種苗を使わなくて良いとするのは、天然資源保全の観点からは望ましいことではありません。ニホンウナギにしても、シラスウナギがとれれば人口育苗はいらないとしたのでは絶滅危惧種である種を回復することはできないでしょう。

このような状況を変えるためにはどうすれば良いのでしょうか。

4.消費者の意識が変われば養殖は成長産業に

完全養殖なら安くなる、の意識を捨てなければならない

クロマグロの例で見られたように、技術面の課題は、研究者の方々が日夜解決に向けて努力をしてくださっています。だからこそ、今、状況を変えるために私たちにできること――というより私たちが「しなくてはならない」ことの重要性が高まっています。

少し長いですが、ここは今回、私にとっての一番大きな発見でしたので、引用をさせてください。

育種と並んで、完全養殖のもう一つの大きな課題となっている「消費者のマインドセット」。結論から言うと、クロマグロも、ブリも、ウナギも、完全養殖が今後主流になるかどうかは、私たち消費者が、「完全養殖で美味しい高級魚が安く食べられる」という発想から抜け出せるかどうかが大きなポイントになる。

2004年に「近大マグロ」が初出荷されたとき、あるいは2010年にニホンウナギの完全養殖が世界で初めて成功したとき、いずれもメディアがこぞって大きく取り上げた。そのたびに、「これで将来、高級魚が安く食べられる日が来るかもしれない」などという紋切り型の総括が溢れた。

しかし、そもそも「美味しくてできるだけ安い方がいい」というのは、日本人ならではの発想だ。これは魚に限った話ではないが、バブルが崩壊してから、日本はモノの値段が下がり続けるデフレのまま30年あまりが過ぎてしまった。その間、他の国では物価も賃金も上がっていったのに、日本だけが横ばい状態が続いてきた。そのため、「美味しくてできるだけ安い方がいい」という思考がスタンダードになっていったの。ただ、その思考を引きずったままだと、「この先いずれ日本は買い負ける」と谷口さんは懸念を示す。

「今、我々の業界でも、エサ代や飼育環境を維持するための光熱費など、コストがどんどん上がっている状況です。そうなると当然、製品の価格も上がりますよね。例えば、1パック398円だった魚の切り身が498円になったとすれば、消費者のみなさんは、同じタンパク源として肉と魚を比較した結果、『魚は高いから肉にしよう』という選択をする人も多いはずです。魚が売れないと、養殖業者さんからの出荷量が減る。『これじゃあ養殖業を続けられない』という話も出てくる。そこを解決するには、完全養殖で育てた魚の付加価値を認めてくれるところに出荷していくしかありません」(谷口さん)

もっと踏み込んで言うと、「日本に相手にされないなら海外に出していくしかない」と谷口さんは言う。

「例えば、ノルウェー産のサーモンがわかりやすい。最初は、日本がどんどん輸入して食べていましたが、他国が『こんなに美味しいならうちも食べたい』と言って日本よりも高い値段を払うようになった途端、日本に入ってくる量がぐっと減りました。これは日本が買い負けたわかりやすい事例ですが、こうした状況は、今もエサの原料なども含めて至るところで起こっています」(谷口さん)

逆に、もし日本人が、「完全養殖で美味しい高級魚が安く食べられる」という発想から抜け出せることができれば、魚食の未来は大きく良い方向に転がりだす可能性が高い。

例えば、近畿大学水産研究所の田中さんは、完全養殖ウナギについて、「必要なコストを掛ける覚悟があれば、量産化は不可能ではない」と語る。量産化が一向に進まないのは、「天然種苗より安く作ろうとしているから」だというのだ。

「必要なコストをきちんと掛ければ、量産化はすぐにでも実現可能です。でも、実現しないのは、企業が効率化を重視して短期的な利益を求めてしまうから。完全養殖の本来の目的であり一番の価値は、天然資源に負担をかけることなく、美味しい魚を持続的に食べ続けられることです。これを実現するには、ある程度のコストは掛けなきゃいけない。ここを理解してもらえるなら、完全養殖ウナギの量産化は道が拓けてきます」(田中さん)

2018年にアメリカのマーケットを視察しに行った谷口さんは、完全養殖魚の値段が、天然ものより1.5倍ほど高いにもかかわらず、「消費者のみなさんが、生産工程を説明したパネルをきちんと見てどんどん買っていくので驚いた」と話す。欧米では、「たとえ安くても、資源を考えずに漁獲された魚は食べるべきではない」という考え方が社会に広まっていて、「多少は値段が高くても、天然資源に影響を与えない方法で生産された魚を食べたい」という人が増えているという。

「アメリカは、サステナビリティやネイチャーポジティブ(生態系回復)、アニマルウェルフェア(動物福祉)などの意識が社会に浸透しています。だから何気ない一般のスーパーであっても、肉であれ魚であれ、すべての製品の生産工程が売り場のパネルに書かれているんですよね。それを消費者のみなさんが読んで納得したら、1.5倍の値段差があってもどんどん買っていく」(谷口さん)。

一方で、日本では普段、「これは完全養殖で生産された魚かどうか」を意識しながら買い物をする人は、おそらくまだまだ少数派だ。そもそも、人工種苗を使った養殖と天然種苗を使った養殖の2種類があることすら、社会で広く認知されているわけではない。2013年には、「これは人工種苗を使った完全養殖で作られた魚です」というのを認証するエコラベル「SCSA認証」がスタートしたが、現在も一部の商品に使われているだけで、普及にはほど遠い。

完全養殖技術が拓く魚食産業の未来(後編)

魚のサステナビリティに無関心すぎる私たち

私たち日本の消費者の多くが魚のサステナビリティに無関心であることは、東洋経済の記事「『魚が獲れない日本』と豊漁ノルウェーの決定的差 漁業先進国では『大漁』を目指さない合理的理由」でも指摘されていました。

この記事で紹介されていたのは、フランスの調査会社「イプソス」が28カ国の人々を対象に実施した調査の結果です。(図、記述ともに上述の記事が出典)

世界平均で80%の人が水産物を選ぶ際に、サステナビリティを非常に重要、もしくは重要と捉えているのに対し、日本人の平均はわずか40%と段トツに低く、下から2番目のロシアでも73%です。また、まったく重要ではない、が11%もあります。この項目が2桁の国は他になく、サステナビリティ意識の面で国際的に大きく後れを取っています。

なお、この調査の原文はこちらのリンク(Sustainable Fishing)からご覧いただけますので、ご興味あるかたはぜひご参照ください。

海外では養殖は成長産業

世界人口が拡大し、水産資源の消費量も増えています。天然の水産資源が足りなくなるなか、養殖の重要性はこれまで以上に高くなるはずです。

私たち消費者が水産資源を管理し、守り育てることへの意識を持ち、情報に関心を持つこと。魚をただ食べるのではなく、適正な価格を支払って食べるとの意識を持つこと。完全養殖とその価値を理解し、その対価としての価格を支払って支える行動をとること――こうしたことができれば、養殖が成長産業になる未来も見えるのだそうです。

日本の水産養殖業全体のトレンドは1988年の143万トンをピークに、2012年現在107万トンまで減少が続いている。国内における魚価の低迷やエサ代の高騰等が影響しているものと思われる。

一方、世界の水産養殖業に目を向けると、その生産状況は2012年現在9,043万トンであり、2002年から2012年にかけて69.3%増加している。日本の養殖業とは異なり、世界の養殖業は紛れもなく成長産業となっている。

今回のニホンウナギの完全養殖成功のニュースは、コラムニストのかたも関心を持ち、noteを書いておられます。

少しでも多くの方がこうしたnoteを読み、理解が促進され、行動につながっていくことを願います。もちろん私も、明日からスーパーの魚売り場に足繁く通って買い物をしようと思います!

以上、サステナビリティ分野の仕事についたばかりの私の「1000日連続note更新への挑戦」19日目(Day19)でした。

それではまた明日。