ルールは「作ったもん勝ち」 ~国際海運業界の排出規制をめぐる事情を学ぶ

サステナビリティの世界に足を踏み入れた私が、基礎知識を身に付けるために1000日連続のnote更新をめざす挑戦を続けています。今回は、12日目(Day12)です。

1.はじめに

昨日は「国」のカーボンニュートラルへの取り組みとその背景にあるもの(「9つの前提条件)について学んできましたが、本日は、「国」別の管理になじまない業界のお話として「国際海運」を採り上げます。

2.国際海運の排出を国別に規制できない事情

ドイツ1国と同じぐらいの排出量がある国際海運

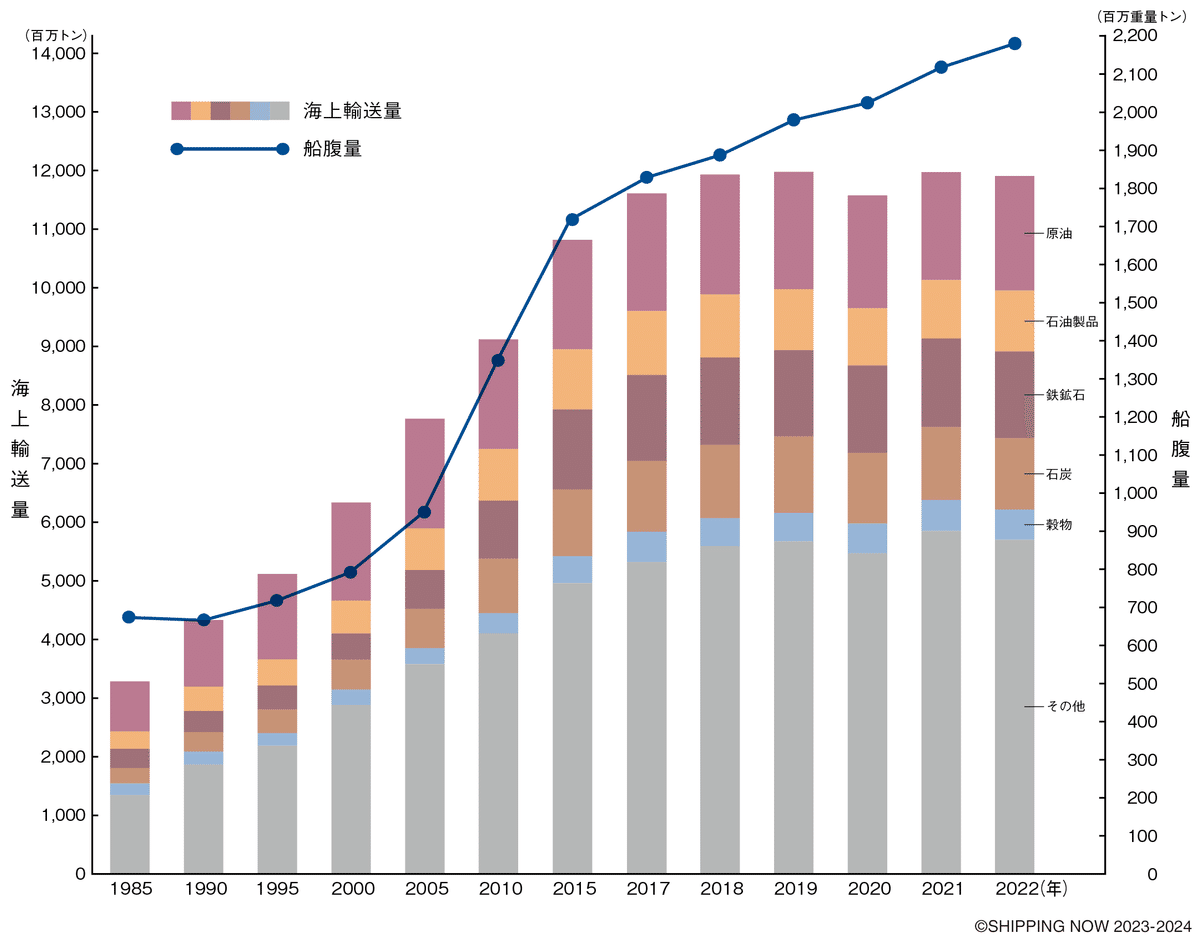

海上物流は国際物流の9割以上を担っているとも言われ、世界海上輸送量は高い水準を保っています。

出典:日本海事広報協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2023-2024」

国際海運からのCO2排出量は、ドイツ一国分の排出量に匹敵するとも言われています(世界全体の約2.1%)。すごい量ですね。

「次世代船舶の開発」プロジェクト

海運のカーボンニュートラルをとりまく動きと追加研究開発について

船主はシンガポールで船籍はパナマ、運航者は日本?!

このように排出量の多い産業でありながら、国際海運は、京都議定書で国別の協定の対象「外」となりました。

その理由は、関係国が多岐にわたるから。

国際海運では、下図のようなことが当たり前にあるので…。

「海事分野の低・脱炭素化に向けた取組」

(そのあたりの事情はこちらのページを読むとわかります)

3.国際海運では負けられない!日本の事情

IMOにゆだねられた国際海運の排出量削減

このような事情のもと、国際海運の排出量削減は、海事分野に関する国連の専門機関であるIMO(国際海事機関)が世界共通の安全・環境ルール(国際条約)を策定することとなりました。つまり、IMOが決める国際ルールが日本に大きな影響を与えるというわけです。

国際海上輸送は日本の存立基盤であり、生命線でもある

ここで、国際海運に関する不利なルールを決められてはならない、そう日本が考える理由は大きく2つあります。

ひとつは、国際海運が日本の生命線であることです。四囲を海に囲まれた日本は衣食住の面で欠くことのできない多くの資源を輸入に頼っていて、その輸入の約99.6%(2022年)は海運が担っているのです。

出典:日本海事広報協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2023-2024」

国際海運は日本にとって重要な産業

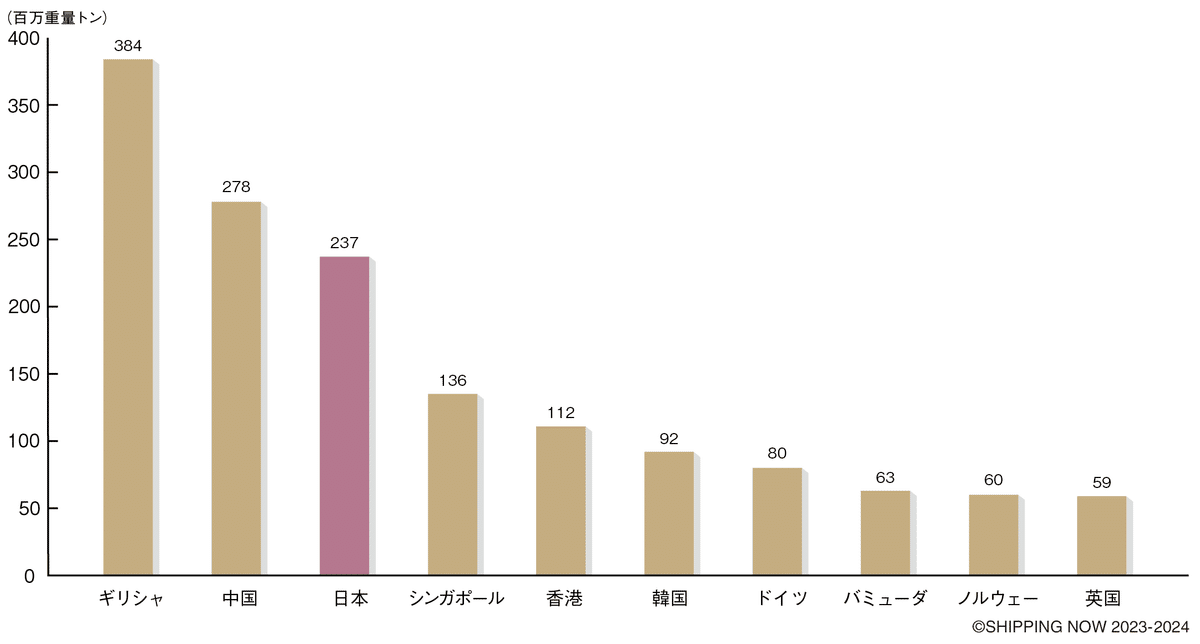

実は、日本の船会社が実質保有する船腹量は世界第3位の規模なのです。(注:実質保有とは、日本の船会社が保有する日本籍船及び海外子会社が保有する外国籍船の合計)

出典:日本海事広報協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2023-2024」

また、2022年の日本の商船建造量は960万総トン。日本と韓国、中国が世界の9割以上を占める三大造船国となっています。

出典:日本海事広報協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2023-2024」

4.IMOへの働きかけを続けてきた日本

海洋環境保護委員会の重要ポストに人員を派遣

こうした事情を踏まえ、日本は「国際海運分野で自国の技術的優位性が発揮できるように」IMOで船舶の環境規制の国際ルール整備を主導するよう努めてきました。

(海洋環境保護委員会(MEPC)にねらいをしぼって、人員を派遣するなどしてきたように見えます)

「海事分野の低・脱炭素化に向けた取組」

「次世代船舶の開発」プロジェクト

海運のカーボンニュートラルをとりまく動きと追加研究開発について

船舶の国際燃費規制等の多くを日本が提案、国際合意、ルール化

最近では、2023年7月、IMOは「世界中を航行する船舶から排出される温室効果ガスを2050年頃までに実質ゼロにする目標」を採択しました。

これは、日本が2021年に米国・英国・ノルウェー・コスタリカと共同で提案した案で掲げた目標に沿った形だそうです。(出典:国土交通省プレスリリース)。

実は今回だけでなく、日本はこれまでにも船舶の国際燃費規制等の多くを日本が提案、国際合意、ルール化してきた経緯があるようです。(今回初めて知りました!)

「次世代船舶の開発」プロジェクト

海運のカーボンニュートラルをとりまく動きと追加研究開発について

5.次に調べたいこと

ここまで調べるのに思ったより時間がかかってしまったので、また明日、続きを書きます。

次は、日本が国際ルール整備にあたって「国際海運分野で自国の技術的優位性が発揮できるように」していたとの記述を受けて、どのような技術を、具体的にどんな形で活かそうとしているのかを学びたいと思います。

それではまた明日!