甘い誘いにご用心?! 目標の認定はあくまでスタート ~SBTについて調べてみた②~

サステナビリティの世界に足を踏み入れた私が、基礎知識を身に付けるために1000日連続のnote更新をめざす挑戦をしています。

今日で10日目(Day10)となりました。本日も、昨日に続き「SBT(Science Based Targets、科学に基づく目標設定)」について調べていきます。

1.はじめに

昨日の記事では、SBTとは何か?に始まり、SBTを認定する側の思いや、SBTを活用する企業側のメリットについて書きました。

SBTに取り組む企業側のメリット、前回はざっくりと見てみただけでしたが、今回は環境省の資料に沿って、「対投資家」の観点での説明を読むところから始めようと思います。

2. 環境省2021年資料に書いてあったこと

(1)SBTに取り組むメリットは「アピールできる」こと?!

資料にはこう書いてありました。

企業が①投資家、②顧客、③サプライヤー、④社員などのステークホルダーに対し、持続可能な企業とアピールすることで、評価向上やリスクの低減、機会の獲得といったメリットにつなげられる

SBTはパリ協定に整合する持続可能な企業であることをステークホルダーに対して分かり易くアピールできる

アピール、アピールと連呼されているのが気になります。

アピールすればいいという問題ではないのでは…と思うのですが。

(うーん…2021年と2023年ではやはり違うのか…)

ともあれ、先に進みましょう。

次ページからはステークホルダー別のメリットが書かれています。

(2)対投資家のメリットは…

SBT設定は持続可能性をアピールでき、CDPの採点等において評価されるため、投資家からのESG投資の呼び込みに役立つ

2017年以降のCDP質問書ではSBT認定を受けていると、「リーダーシップ」の得点を獲得することができる

なんかこう…露骨な感じになってきました。

さらにこんな具体例も載っていたりして。

「SBT(Science Based Targets)について」p.15

ちなみに、個人的に「?!」となったのはこちらのスライドです。

「SBT(Science Based Targets)について」p.20

タイトルの「目標設定のメリットを企業が実感」って…なんだかこう、そこはかとなく、化粧品や健康食品の広告に載っているうたい文句みたいな印象が… いやもちろん、環境省としても企業さんの側も至極真面目に取り組んでいらっしゃることは疑いないのですが。

ともあれ、2021年頃に「とにかくやりましょうよ!」という雰囲気があったのだな、といいうことが伝わってきました。

3.高まる「グリーンウォッシュ」指摘の声

(1)投資家の9割が企業の対策を「見せかけ」と回答

それから1~2年が経過した最近では、こんな声がよく聞かれるようになりました。

投資家の9割が企業の環境対策に見せかけの「グリーンウォッシュ」が含まれると考えていることがPwCの調査で分かった。持続可能性に関する取り組みなど企業の実績について、「根拠のない主張が一定以上存在する」との回答が87%に達した。ESG(環境・社会・企業統治)格付け機関からの情報を多く活用している投資家は22%にとどまり、企業の環境対応への信頼度にはなお課題がある。

PwCが2022年9〜10月に世界の43地域の投資家やアナリスト227人を対象に調査した。

「投資家の9割、環境対策「見せかけ」と指摘 民間調査」

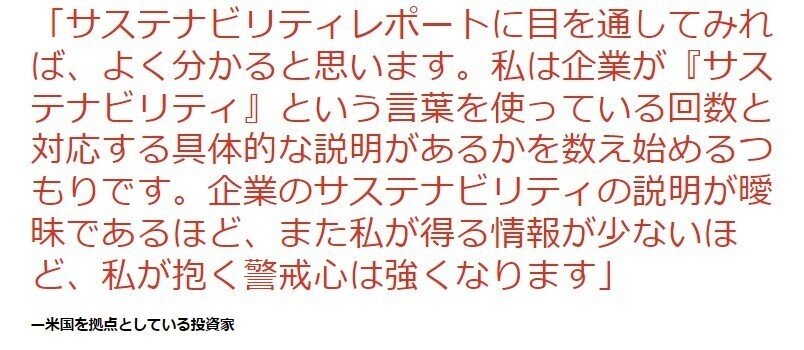

民間調査というのはおそらく、PwC「グローバル投資家意識調査2022」と思われます。このページ、末尾にはこんな投資家からのメッセージが書いてありまして。(せっかくなので、画像で貼ってみました)

PwC「グローバル投資家意識調査2022」

(2)Climate Integrateの重い指摘

2022年に発足した日本に拠点をおく独立系の非営利組織Climate Integrate〈クライメート・インテグレート〉が、今年(2023年)5月に「ネットゼロを評価する:日本企業10社の気候目標レビュー」というレポートを発表しています。この内容は、私にとっては衝撃でした。

詳しくは、ぜひレポート本文をお読みいただきたいのですが、日本の主要企業10社の気候目標の透明性と環境統合性を評価した結果、対象10社全ての環境統合性が「低い」に属するとされたのです。

対象には、SBT認定を受けている企業も含まれています。

どうしてこのような評価になったのか、このレポートをよく読んで勉強したいと考えています。

4.実行と成果が問われる局面

もちろん、上記の話は、「にわとりが先か、卵が先か」の側面もあると思っています。つまり、企業の環境対策に見せかけの「グリーンウォッシュ」とみなされるものが含まれているからこそSBTが始まったという側面は大いにある(というか、それが主たる理由)でしょう。

とはいえ、熱意をもって、あるいは、投資家や取引先、社内といったステークホルダーに誠実な対応をする意図でSBTの認定を受けた企業であっても、「目標設定」から数年が経ち、実際に削減が進んでいるのか?という進捗を問われるようになった今、困難を抱えていることもやはり現実としてあり得るのではないでしょうか。

そこに対して企業経営者は、投資家は、どのように対応しようとしているのでしょうか。政府やNGOの動きはどうなっているのでしょうか。

このテーマ、引き続き追っていきます。

では今夜はこのあたりで。