うなぎをためらいなく食べられる日はやって来るか ~持続可能な漁業を学ぶ①

「近大マグロ」で有名な近畿大学水産研究所が、大学として世界で初めてニホンウナギの完全養殖に成功したとの発表がありました。

このニュースに興味を持ったので、本日と明日は完全養殖魚やサステナブルな漁業について学んだことをnoteにまとめていこうと思います。まず今回は、ニホンウナギの完全養殖の何がすごいのかを学んでいきます。

1.ウナギが高嶺の花になったわけ

ウナギは絶滅危惧種だらけ

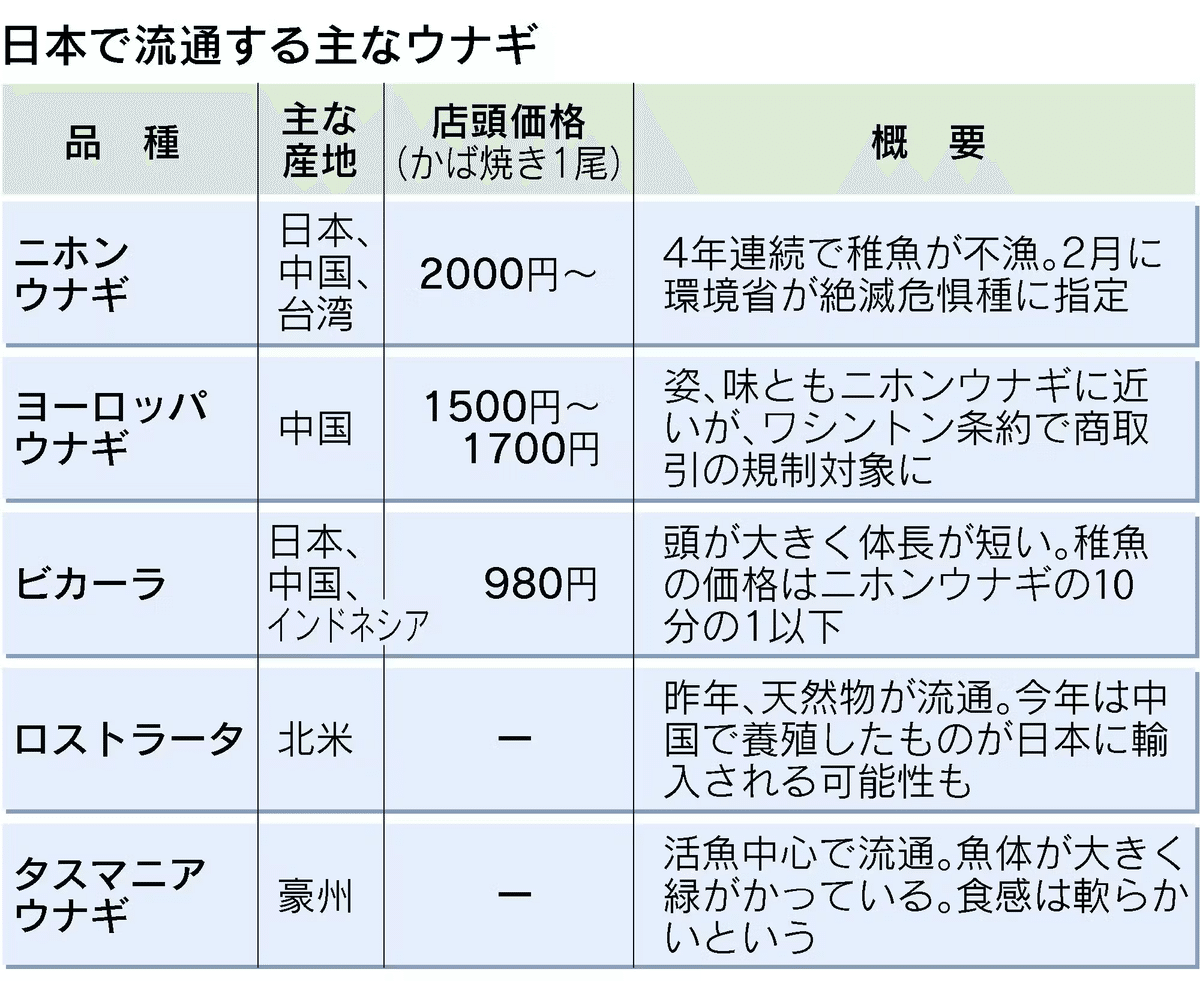

ウナギは世界で18種類(または19種類)存在しているそうですが、その中で食用にできるものは限られています。

「ウナギ界の救世主?「ビカーラ種」を食べてみた」

ですが、これらの食用ウナギは今、その大半が絶滅危惧種に指定されているのです。

国際自然保護連合(IUCN)は、平成26年6月、ニホンウナギを絶滅危惧IB類、ビカーラ種を準絶滅危惧としてレッドリストに掲載。同年11月には、アメリカウナギも絶滅危惧IB類として掲載(ヨーロッパウナギは既に絶滅危惧IA類として掲載済)。

ピーク比で約3分の1まで減った国内供給量

平成19年にヨーロッパウナギがワシントン条約附属書に掲載されることが決まり、平成 21 年からは貿易取引の制限対象となったこともあって、ウナギの輸入量も減っています。

養殖生産量は近年、横ばい傾向が続いているため、結果として日本国内のウナギ供給量はピーク比で約3分の1まで減ってしまいました。

数値データの出典は農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」及び財務省「貿易統計」

2.ニホンウナギを増やせないのはなぜ?

養殖の「もと」となるシラスウナギが激減

輸入ができないならば養殖の生産量を増やせばいいのでは?と思ってしまいそうですが、実はそれができない事情があるようです。

ウナギの養殖は、天然のシラスウナギを捕獲して水温を30℃近くまで高めた養殖池で行います。配合飼料に魚油や水を加えて練り合わせた餌を食べさせ、半年から1年あまりで蒲焼にできるサイズまで育てます。

しかし、養殖に必要な天然の稚魚は絶滅が心配されるほど減少しており、資源管理に向けた対策が進められています。

「『土用の丑の日』日本人が食べるウナギの99%は養殖って知ってた?」

国内で養殖されているウナギは、ほぼ二ホンウナギ(ソースは水産庁資料)ですが、そのニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)が激減しているのです。

気候変動がシラスウナギの数を減らしている可能性も

シラスウナギが激減している背景には海流変動の影響があり、(断定を避けてはいますが)地球温暖化がこうした海流変動に関係しているとの研究報告もあると、JAMSTEC(海洋研究開発機構 )は指摘しています。

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という)アプリケーションラボのYu-Lin Chang研究員、宮澤泰正ラボ所長代理は、日本大学の研究グループと共同で、海流予測モデル「JCOPE2」によって計算した過去の海流推定結果である海洋再解析データを用いて、過去20年(1993年-2013年)にわたる海流変動は、日本付近に回遊してくるシラスウナギの数を継続的に減らすように働いていたことを示しました。

(中略)

過去20年でこのような海流変動を生じさせた海上風分布の長期変動には、地球温暖化が関係しているという研究報告もあります。しかし、図4にもみられるように海上風は、1990年代以前にも同様に数十年の長さで変動をくりかえしており、原因の解明にはさらなる研究の進展が必要です。

「過去20年の海流変動は日本にやってくるシラスウナギの数を減らしていた

なお、海水温の上昇がニホンウナギの幼体(レプトセファルス)の動きに影響する可能性があることは、ニホンウナギの産卵場所を発見した人物である塚本勝巳教授も著書で指摘していました。

たとえば産卵場付近の高水温はレプトセファルスの発育を促進し、その結果、日周鉛直移動を早く始めてしまうことになる。夜間表層に浮いてきたレプトセファルスは地球の自転に基づく北向きのエクマン輸送の力を早くから強く受け過ぎてしまい、夜ごと北に少しずつ移動させられて、ついには北赤道海流の北側にある渦に取り込まれてしまう。これらのレプトセファルスは東アジアにはやってこられなくなってしまう。

3.「結局、ウナギは食べていいのか問題」

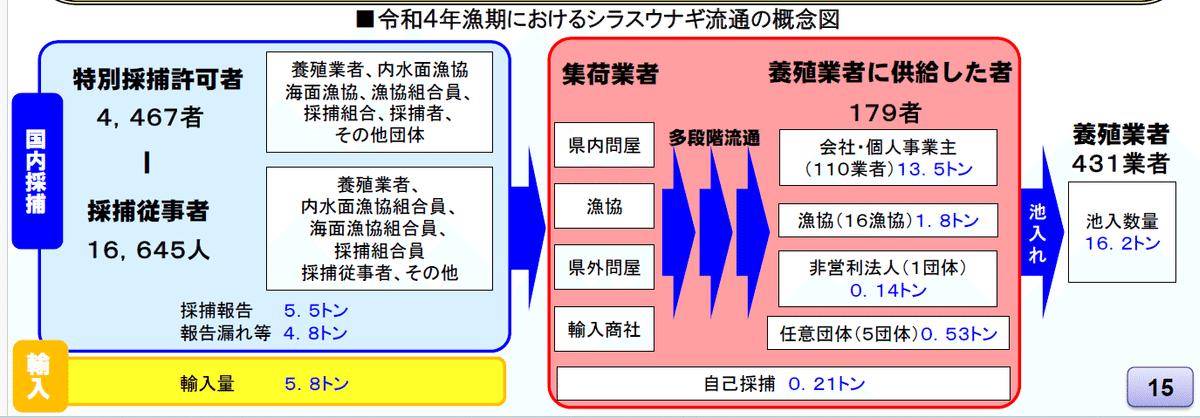

こうした状況を受けて、平成24年6月には国内で「ウナギ緊急対策」が定められ、シラスウナギの採捕は都府県知事が特別に採捕許可を出しておこなうこと、また、採捕量を報告することが定められています。

しかし、水産庁の調べによれば、令和4年漁期におけるシラスウナギ流通では「採捕報告」があったシラスウナギの量が5.5トン、報告漏れ等が4.8トンと、”不適切な”流通が多いことがわかっており、この中にはいわゆる密漁(つまり無許可)採捕も含まれているようです。

中央大学法学部の海部健三准教授は、「国内で養殖されているニホンウナギのうち、半分から7割程度のウナギが、不適切に漁獲・流通したシラスウナギから育てられている」「国外で漁獲されたシラスウナギが輸入される際も、原産国から密輸されている可能性が高いと考えられている」と指摘しています。

こうした中、私たち個人ができることは「現状では、消費を削減するべきです。同時に環境を回復していく努力も重要ですが、環境の回復には時間がかかってしまいますね。消費削減は即効性が期待できると考えます」とのことで…やはり、ウナギを食べるのは大いにためらうべきこととなってしまっているようです。。。

4.ニホンウナギ「完全養殖」の意義と課題

「完全養殖」が養殖と大きく違う点は

説明に時間がかかってしまいましたが、ここまで調べたことでようやく、近畿大学水産研究所が発表した「ニホンウナギの完全養殖」の利点が理解できました。

完全養殖は、「人工養成したウナギから」「人工受精によってふ化仔魚(レプトセファルス)」を誕生させ、稚魚(シラスウナギ)へと育てます。

つまり、海からシラスウナギをとってくることはしないので、海の資源を傷つけずに済むのです。

課題はシラスウナギを育てる技術とコスト

とはいえ、もちろんまだ課題もあります。

研究所内でウナギを卵から育て、そのウナギから作製した受精卵が今年7月に 孵化ふか し、初めて完全養殖に成功。現在までに体長1・7~3センチの稚魚が600匹近く育っている。

商品化に向けた課題は、飼育コストや生存率の低さという。今後は、早く成長・成熟するための飼育環境やエサの研究を進める。

この点については、明日のnoteで詳しく見て行こうと思います。

5.みどりの食料システム戦略と完全養殖

今後、世界的な食料不足やたんぱく源の危機が予測される中、水産物の完全養殖への期待は世界的に高まっています。

日本でも、農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」では、現在養殖されているクロマグロ、ニホンウナギ、ブリ、カンパチについて、2050年までに完全養殖にすることを目標に掲げているそうです。

ということで明日は、「みどりの食料システム戦略」でも完全養殖が目指されているクロマグロについて、特に「近大マグロ」の現状と課題を中心に調べていく予定です。

以上、サステナビリティ分野の仕事についたばかりの私の「1000日連続note更新への挑戦」18日目(Day18)でした。

それではまた明日!