クローズアップ「ラ変」【カタルシス古典文法②補足】

あり・をり・はべり・いまそかり、我は求め訴えたり。出でよ、ラ変!

やった、遂にラ変を呼び出したぞ!

古文の単語や活用、呪文のように憶えましたよね。その中でも、皆さんが真っ先に思い出すものの一つが、ラ行変格活用(ラ変)の動詞を挙げるこのフレーズではないでしょうか。「ゆる言語学ラジオ」ゲスト出演動画、第4回はラ変フィーチャリング回です。前回から【カタルシス古典文法】と題して話をしていますが、ラ変は古典語の様々な場面に登場し、大活躍しているスター。ラ変を制する者は古文を制すと言っても過言ではない、ということで、今回はラ変を軸に話題を展開していきました。この記事は、第4回の動画について補足するものです。動画の視聴がまだの方は、こちらからご覧になった上でお読みください。

【カタルシス古典文法②】

なお、この動画は前回からの続きです。前回の動画と補足記事をご覧になっていない方は、先にこちらからどうぞ。

【カタルシス古典文法①】

https://youtu.be/W234JLB3t8w

【カタルシス古典文法①補足】

https://note.com/sunday_hornist/n/n27d8bd5cd180

今回は、前半でラ変型の活用をする助動詞を取り上げ、後半でラ変と幾つかの仲間が姿を消した活用の歴史的変遷について話しました。前回までと同様、バラバラだった点同士を繋ぐ=「コネドる」をキーワードに、色々なことを一つに括っていきましたが、いかがでしたか? ポイントを簡単にまとめておきましょう。

ラ変型助動詞は全て語源に「あり」(てあり・あり→たり・り/きあり→けり/見あり→めり/音あり→なり(推定)/にあり→なり(断定))。

ラ変型助動詞の意味は語源から理解可(「たり・り」の存続、「けり」の詠嘆、「めり・なり」の視覚・聴覚による推定、断定「なり」の存在)。

中世に起こった終止形と連体形の合一化に端を発し、両者が異なる活用が消失(ナ変・ラ変は四段と合流して五段に、上二段・下二段は一段化)。

それでは以下、動画の内容に関する補足をしていきます。

文語文法と口語文法の活用、どこが違う?

古文なんて、すっかり忘れてしまった。そんな方も多いと思います。動画の内容に関する補足をする前に、文語文法(古典文法)と口語文法の活用の違いについて、簡単に確認しておきましょう。

活用の基本おさらい

まず、動画の内容を理解するために必要となる、ごく基本的なことを確認します。今回の動画、活用表を傍らに置いて観ていただいた方が分かりやすいでしょう。文法書などがお手元にある方はよいのですが、そうでない方のために、文語文法と口語文法それぞれの動詞活用表を挙げておきます。

文語文法の活用について、少し説明します。古典語の動詞の多くは、四段・上二段・下二段(活用表中、ピンクで表示)のいずれかです。その他の活用をする動詞は、次のように数が限られているので、憶えてしまいましょう。

上一段活用 :「干る」「射る」「着る」「似る」「煮る」「見る」

「居る」「率る」(ひいきにみ(て)いる)など10数語下一段活用 :「蹴る」の1語

カ行変格活用:「来」の1語

サ行変格活用:「為」「おはす」の2語

ナ行変格活用:「死ぬ」「去ぬ(往ぬ)」の2語

ラ行変格活用:「あり」「をり」「侍り」「いまそかり」の4語

これ以外の動詞が四段・上二段・下二段のいずれの活用をするかは、打消の助動詞「ず」を付けて、未然形の語尾がどうなるかで見分けるんでしたね。

ア段になるもの→四段活用(例:聞く―聞かず/遊ぶ―遊ばず)

イ段になるもの→上二段活用(例:起く―起きず/過ぐ―過ぎず)

エ段になるもの→下二段活用(例:受く―受けず/捨つー捨てず)

口語文法の活用も同様に、「ない」を付けて、未然形の語尾がどうなるかで見分けることができますね(ア段→五段/イ段→上一段/エ段→下一段)。

文語文法と口語文法の活用の大きな違いは、文語文法の動詞の活用は終止形と連体形が異なるものがある(活用表中、赤字で表示)のに対して、口語文法の動詞の活用は全て終止形と連体形が同じ形であるという点です。古典語で終止形と連体形が異なるのは、正格活用(規則正しい活用)のうち上二段・下二段と4つの変格活用(不規則な活用)の動詞ですね。

活用はどう変化した?

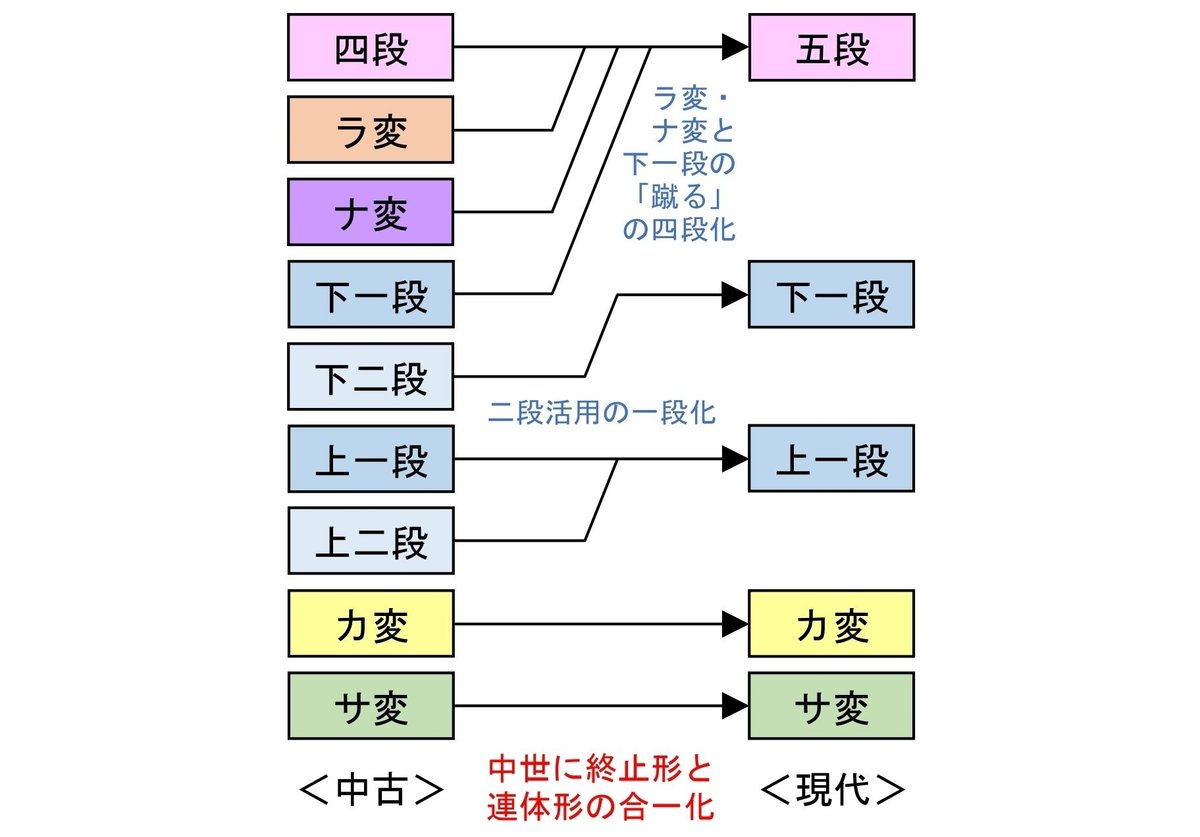

古典語では9種類あった動詞の活用が、上で見た終止形と連体形が異なる活用のうち、上二段・下二段・ナ変・ラ変の4種類が無くなった(カ変・サ変は活用の仕方が変わったものの残存)結果、現代語では5種類になっています。動画で説明したように、これは、中世(鎌倉時代~室町時代)に起こった終止形と連体形の合一化に端を発する変化です。中古(平安時代)から現代にかけての活用の変遷を、分かりやすく図にまとめておきましょう。

ここには、大きく2つの変化が見られます。

ラ変・ナ変(と下一段の「蹴る」)が四段と合流して、五段になった。

上二段・下二段が上一段・下一段になった(二段活用の一段化)。

1のうちナ変の四段化については、広い意味では、中世以降の終止形と連体形が同じ形になっていく流れの中に位置付けられますが、ラ変とは異なり、「連体形終止の一般化」(連体形が終止形を兼ねるようになった変化)によるものではありません。そのため、動画では、この用語を使わずに説明しました。話を分かりやすくするため、ラ変とナ変をまとめて挙げましたが、大学の授業では、中世の終止形と連体形の合一化に起因する変化として、ラ変の四段化と二段活用の一段化のみを挙げています。ナ変の四段化は、「死ぬ」については室町時代、「去ぬ」については江戸時代中期にその例が見られます。下一段の「蹴る」の四段化は、江戸時代中期まではその例が見られず、江戸時代後期に起こったと考えられます。

また、2の古典語の二段活用が現代語の一段活用になったという変化は、しっかり頭に入れておきましょう。「過ぎる―過ぐ」「植える―植う」のように、現代語の一段動詞が古典語でどのような形だったのかが、すぐに分かります。それから、古典語で終止形が漢字一字だった下二段動詞、憶えていますか? 「得」「寝」「経」ですね。これらは、現代語では「得る」「寝る」「経る」という下一段動詞になっています。このようなことがスッキリ理解できて、役に立ちます。

こんなところにもラ変!

さて、ここから動画の内容について補足をしていきましょう。今回、前半では、ラ変型の活用をする表現は語源に「あり」を含むとし、そのような助動詞について話しました。これは助動詞以外の表現にも当てはまるので、幾つか例を紹介しておきます。

まずは形容詞。形容詞の活用、憶えているでしょうか。忘れてしまった? ク活用とシク活用の2種類がありましたね。どちらの活用かを見分けるには、動詞「なる」を付けて連用形を考えます。「高し」は「高くなる」となるのでク活用、「楽し」は「楽しくなる」となるのでシク活用です。それぞれの活用表を挙げておきましょう。

赤字で示した下段(縦書きにすると左の列)に注目してください。「から・かり・○・かる・○・かれ」、これを「カリ活用」と言います。終止形と已然形は空いていますが、ラ変型の活用になっているのが分かりますね。つまり、カリ活用の形は語源に「あり」を含むと考えられます。「高し」を例にすると、「高かり」は、連用形「高く」に「あり」が付いた「高くあり」が変化した形です。このカリ活用の形は、主に助動詞が付く時に用いられます。例えば、「恋し」に推量の助動詞「べし」が付くと、どんな形になるでしょうか。「恋しかるべし」ですね。百人一首・68番、三条院の歌に、この表現が出てきます。

心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな

[現代語訳]

心ならずも、このつらい世に生きながらえていたならば、きっと恋しく思い出されるにちがいない、この夜更けの月であるよ。

ちなみに、ボカロソング「神のまにまに」にも「そうさ 男と女も恋しかるべき」という歌詞が出てきます(2番)。終止形接続の「べし」が連体形「恋しかる」に付いている点に注意してください。助動詞の活用表の一番下にある接続の欄を見ると、終止形接続の場合、必ず「ラ変型の語には連体形」という但し書きが付いています。カリ活用は語源に「あり」を含み、ラ変型の活用。だから、形容詞に終止形接続の助動詞が付く時には、連体形「~かる」に付くというわけですね。このことを憶えておくとよいと思います。

それから、もう一つの例として連体詞の「さる」「かかる」を紹介しておきましょう。「さる人」「かかること」のように名詞(体言)を修飾する表現です。これらは「そのような人」(転じて「立派な人」)「このようなこと」という意味になりますね。「さる」「かかる」は、「そのように」「このように」という意味の副詞「さ」「かく」に「あり」が結合した「さり」「かかり」の連体形に基づきます。「そのように」という意味の副詞「しか」に「あり」が結合した「然り」も同様の表現です。これは現代でも、「然るべき」(そうあるべき、相応しい)などの表現で用いられていますね。ここでも、終止形接続の「べし」が連体形に付いています。

このように、助動詞以外のラ変型の表現についても、「あり」を含むことから、語源や意味をうまく理解することができます。「ラ変型の表現を見たら、『あり』が隠れていると思え。」かなり強力な“古文ハック”ですよね。他にもラ変型の表現を探して、この観点で考えてみてください。

「けり」にも見られる「過去シフト」

また、ラ変型助動詞が語源に「あり」を含むと話したくだりでは、「けり」についても取り上げました。「けり」の語源は「来+あり」(過去の助動詞「き」+「あり」という説もあります)と考えられ、事態が過去から来て目の前にあるというところから、「詠嘆」の意味が説明されます。「けり」が表すのは、ただの詠嘆ではなく、今まで気づいていなかったことに気づくことで生まれる驚きを伴うものです。事態そのものは過去からずっと続いてきてここにあるのに、自分はそれに気づいていなかった。今、初めて気づいた。そのような感慨ですね。動画では、紀貫之の「人はいさ…」という歌を挙げて、これを説明しましたが、別の例として百人一首・40番、平兼盛の歌を挙げましょう。

しのぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで

[現代語訳]

心に秘めてきたけれど、顔色や表情に出てしまっていたんだな。私の恋は、もの思いをしているのかと、人が問うほどまでになって。

ここでは、「けり」によって、自分の恋心が顔色や表情に出てしまっていることに初めて気づいたという感慨が表現されていますね。

この「けり」の詠嘆、気づきの意味は、「た」の〈発見〉の意味に似ています(上の歌の訳で「出てしまっていた」と「た」が使われていることに注目してください)。ゲスト出演動画の第2回で、モダリティの「た」について話した際、〈発見〉と〈想起〉は、認識の側面において〈完了〉と〈過去〉に対応する意味だとしました。これは、それぞれの意味を表す文が次のようにパラフレーズされることから分かります。

[家族構成の書かれている資料を見て]伊藤には妹がいたんだ!〈発見〉

→伊藤に妹がいることを今(直前に)知った。[以前聞いた話を思い出して]そう言えば、伊藤には妹がいた。〈想起〉

→伊藤に妹がいることを今よりも前に知った。

パラフレーズされた文の「知った」の意味を考えると、それぞれ〈完了〉と〈過去〉になっていますね。

ここから、〈発見〉は「認識の完了」と言うことができますが、そうすると、「けり」がそれに似た詠嘆(気づき)と共に〈過去〉を表すことが少し疑問に思われます。〈完了〉ではないのかと。動画で、水野さんもこの点に引っかかっていましたね。「けり」における詠嘆と〈過去〉の関係については、「た」における〈発見〉と〈完了〉の関係とは違った説明を与える必要がありそうです。

ここで思い出すべきは、「けり」が表すのがただの過去ではないということです。過去の助動詞には「き」「けり」の二つがありますが、「き」は直接体験の過去、「けり」は間接体験(伝聞)の過去を表すと、古文の授業で習いましたよね。間接体験(伝聞)によって知ったことは、自分自身が直接体験したことに比べて、知識に吸収されている度合いが低いと言えます。また、今知ったばかりのことも知識に充分吸収されていないと考えられます。知識に吸収されるには、ある程度の時間が必要だからです。このように知識への吸収度が低いという点で、「けり」の表す間接体験の過去と詠嘆(気づき)は繋がっていると説明できます。なお、現代語で「最近いつ会ったっけ?」のように使われる「け」は「けり」の末裔ですが、この「け」は、(直接体験したことであるものの)不確かになってしまったことに対する思い出しを表します。一度は知識に吸収されながら吸収度が下がってしまっている点が「けり」と共通していますね。

また、東北方言では、この「け」が標準語よりも広い用法を持っていますが、先の「た」と東北方言の回に出てきた「た」が持つ6つの意味について言えば、用法が限定されています。僕が調査研究を行ってきた岩手県遠野方言の「け」は、6つの意味の中では〈想起〉だけを表します。「けり」の詠嘆の意味に相当する〈発見〉は表しません。

確か、あそごの軒先さ、ツバメの巣、{あった/あるっけ}。〈想起〉

こんなどご(所)さ、ツバメの巣、{あった/*あるっけ}!〈発見〉

*:文法的に容認されないことを示す。

遠野方言の「け」は、元々の意味である〈発見〉から〈想起〉へと意味を広げた後、〈発見〉の意味を切り捨てたと見られます。〈発見〉と〈想起〉が認識の側面において〈完了〉と〈過去〉に対応する意味であることを踏まえると、動画で話したように、これは「た」の意味変化と並行的に捉えられます。「てあり」を語源とする「たり」が変化した「た」は、現在の状態から過去の運動へ比重を徐々に移していくことで、〈結果状態〉→〈完了〉→〈過去〉の順にその意味をシフトさせていった。これと同様に、「きあり」を語源とする「けり」が変化した「け」も、現在から過去へ比重を移していくことで、〈発見〉→〈想起〉とその意味をシフトさせた。こう考えられます。動画では「過去シフト」と言っていましたね。「た」の意味変化と東北方言の「け」については、それぞれ第1回の補足記事(「僕ら3人、繋がっていた」の項)、第2回の補足記事(「『け』~もう一人のスペシャリスト」の項)に書いていますので、よろしければお読みください。このように、事態の側面における「た」の意味変化と認識の側面における「け」の意味変化の並行性をはっきり指摘している研究は、管見の限り他にないと思います。異なる場所で同じ景色が見えた! 研究において、学びにおいて、最も気持ちのよい瞬間ですね。

ここが問題!学校文法の活用表

今回、後半では、活用の歴史的変遷について話しました。その中で、四段・ナ変・ラ変が合流して五段になったという話が出てきましたが、古典語の四段活用が現代語で五段活用になっていることは、皆さん元々ご存じでしたよね。だけど、いざその理由を聞かれると、答えられない。そんな人が多いのではないでしょうか。これは、意志表現の変化と関係しています。古典語では、未然形に「む」の付いた形が意志を表しましたが、中世に「む」が「う」に転じます。「いざ行かむ」のように言っていたのが「さあ行かう」になったということですね。ここから音変化によって「行こう」が生じます。思い出してください。歴史的仮名遣いで「あう」は「オー」と読むという規則がありましたよね(例:やうやう→ヨーヨー)。そのため、未然形の活用語尾にオ段の音を加えて「五段活用」と呼ぶようになったわけです。

このように四段活用から五段活用に変化した結果、未然形の活用語尾がア段とオ段の2つの音になりました。「立つ」を例として、四段と五段それぞれの活用表を挙げておきましょう。

ですが、五段活用を読み上げる時に思いませんでしたか。「た・ち・つ・つ・て・て・と」と命令形まで行って、また未然形に戻ってくる。未然形に2つの音を押し込まず、別の活用形にしないのはなぜか。そうすれば、すんなり続くのに、と。そのような目で五段活用の表を見ると、連用形にも2つの音が入っている。これは、古典語で「立ちて」「立ちたり」のように言っていたのが、現代語では「立って」「立った」のように音便形を用いているからですね。

異なる形なら異なる枠に入れれば、1つの枠につき1つの形となってスッキリするのに、そうしていない。逆に、終止形と連体形は、同じ形なのに異なる枠に入れている。現代語では、形容動詞は「公園は静かだ」「静かな公園」のように終止形と連体形が異なる形ですが、動詞は終止形と連体形が同じ形なので(形容詞も「空は青い」「青い空」のように同じ形です)、これらを区別する必然性はありません。なぜ、このように異なる形を1つの活用形にまとめたり、同じ形を異なる活用形に分けているのか。それは、古典語を解釈するための文法の枠組みを、そのまま現代語に当てはめているからです。古典語では、意志の「む」が打消の「ず」と同じ形に付いたり(例:行かむ、行かず)、接続助詞の「て」が音便形ではない形に付いたり(例:行きて)し、終止形と連体形が異なる活用もある。学校文法の活用表は、それに合わせて作られているので、古典語についてはきれいに整理されています。ですが、それを現代語に当てはめようとしても、体系が異なるので、うまくいきません。そのような口語文法の活用表を、高校で文語文法を学ぶための準備として、中学校で先に教えられている。なかなか理解できない生徒が多いのも無理はないですね。前回の動画の補足記事で、「未然形・連用形・終止形…」という活用形の名付け方は、複数の基準が混在しており、MECEではないという話をしました。そのような整理のうまくいっていない部分がつまずきのもとになっている。つまずいてしまうのは、生徒の責任ではない。活用表についてもそれが言えますね。

なお、非母語話者を対象とする日本語教育においては、学校文法とは異なる次のような形で活用を整理しています。

動詞と後に付く形式をひとまとめにして、未然形の2種類の形をそれぞれ「ない形(否定形)」「う・よう形(意志形)」と呼ぶ。

連用形を、五段動詞の場合に音便化する「て形/た形」(例:立って/立った)と「ます形」や「中止形」(例:立ちます、立ち)に分けて扱う。

終止形と連体形をまとめて、「辞書形」と呼ぶことが多い。

ここでは、上記のような問題が解消されていますね。

これも説明できるんだ…!

四段・ナ変・ラ変が合流して五段になったという話と関連する話題を、他にも取り上げましょう。この並びを見て、何か思い出しませんか? ピンときた方もいらっしゃるでしょうね。そう、受身の助動詞「る・らる」の接続に関する説明に、この三つの活用の組み合わせが出てきました。「る・らる」の接続には、次のような違いがあります。

「る」 ―四段・ナ変・ラ変の未然形に付く。

「らる」―それ以外の動詞の未然形に付く。

使役の助動詞「す・さす」の接続にも、これと同様の違いがあります。ここで考えたいのは、「らる」の接続における「それ以外の動詞」の内訳です。古典語の動詞は9種類もの活用がありますが、先にお話ししたように、その多くは四段か上二段・下二段のいずれかです。それを踏まえると、四段・ナ変・ラ変以外の動詞のうち、多くは上二段・下二段ということになります(残る上一段・下一段とカ変・サ変の動詞は少数)。「それ以外」と言われると、雑多な印象を受けますが、こう考えればスッキリしますね。

さて、古典語の「る・らる」「す・さす」は、現代語では「れる・られる」「せる・させる」になっています。これも実は、二段活用の一段化による変化です。「る」と「れる」で考えると、それぞれ次のように活用します。

古典語「る」 ―れ・れ・る・るる・るれ・れよ 【下二段活用】

現代語「れる」―れ・れ・れる・れる・れれ・れろ【下一段活用】

前回の動画で、堀元さんと水野さんに古典語の使役の助動詞を挙げてもらった際、「す・さす」がなかなか出てきませんでした。受身の「る・らる」が「れる・られる」に変化したのと同様、何かが「せる・させる」に変化したというヒントを出しましたが、当てはまる形が一向に導き出せなかった。ですが、古典語の下二段が現代語の下一段になったことが分かっていれば、すぐに出てきますね。

また、現代語の「れる・られる」の接続について考えてみましょう。これらの接続には、次のような違いがあります。

れる ―五段の未然形に付く。(例:聞かれる、望まれる)

られる―上一段・下一段の未然形に付く。(例:起きられる、寝られる)

話を分かりやすくするために、変格活用については省いて示しましたが、「れる」はサ変の「する」(例:される)の未然形、「られる」はカ変の「来る」(例:来られる)やサ変動詞のうち語幹末が促音のもの(例:察せられる)の未然形にも付きます。使役の助動詞「せる・させる」の接続にも、これと同様の違いがあります。お気づきでしょうか? これらが古典語と同じだということに。上で確認したように、古典語で「る」が付いた四段・ナ変・ラ変は、現代語では五段になっており、古典語で「らる」が付いたそれ以外の動詞の多くは上二段・下二段で、それらは、現代語では上一段・下一段になっています。ここから、古典語の「る・らる」の接続と現代語の「れる・られる」の接続は、基本的に同じだと言えますね。

以上のように、①四段・ナ変・ラ変が合流して五段化した、②上二段・下二段が一段化したという日本語の活用の変遷における二つの大きな変化を頭に入れておくことで、古典語の「る・らる」「す・さす」が現代語の「れる・られる」「せる・させる」に変化したこと、それらの接続が基本的に同じであることがうまく理解できます。関係すると思っていなかった古典語と現代語の事柄が、その間の歴史的な変遷について知ることで繋がる。コネドる気持ちよさを存分に味わっていただけたのではないでしょうか。

もっと早く知りたかった?

ラ変型助動詞が語源に「あり」を含み、「あり」の意味からそれぞれの助動詞の意味が発展したという話を聞いて、水野さんが「こう教えてほしかった」と言ってくださいました。「学生の頃にこれを知っていたら、もっと古文が楽しめた」と。リスナーさんからのコメントの中にも、同様の言葉がありました。そのような感想をいただき、とても嬉しく思います。ですが、同時に、水野さんもリスナーさんも、大人になってこれを知ったからこそ、そう感じることができたのではないかとも思います。

高校生の時に、最初からこの説明を聞いたとしたら、それなりに納得感はあったかもしれませんが、「なるほど」と腑に落ちるところまではいかなかったでしょう。ある程度の面白さは感じても、胸が躍るほどの興味は憶えなかったはずです。頑張って勉強したけど、今一つよく分からなかったという経験を過去にしていたことで、それが理解できた時に納得感や面白さがより強く感じられたのだと思います。

そもそも、高校時代に曲がりなりにも身に付けた知識がなければ、今回の話を聞いても理解できていないのではないでしょうか。たとえ断片的なものであっても知識があったからこそ、それらが繋がっていくことで理解に辿り着けた。学びは山を登る行為にたとえられますが、一度トライして登れなかったとしても、その時、岩壁に打ち込んだハーケン(くさび)が再び登ろうとした時の助けになる。よく分からないなりに憶えたり考えたりしたことが、後でそれを学び直した時や新たなことを学んだ時にふと繋がり、気づきをもたらしてくれる。それによって感動が生まれる。

このように考えると、すぐに答えが分かるのは必ずしもよいこととは言えません。前回の記事で、寄り道や無駄が学びを豊かにしてくれるという話をしました。今は内容や意義がよく分からなくても、後になって、それが思わぬことと繋がるかもしれません。様々な知識や考え方を身に付けて「分かる」を増やしていくのが学校での勉強ですが、それと同じくらい大切なのが「分からない」を増やしていくことではないでしょうか。後の「分かる」に繋がる「分からない」を増やす。勉強を苦行のように感じている人達も、そんな考えを持って、楽しみながら学んでいってほしいなと思います。

すぐに答えが分からなくてもいいということと関連して、もう一つ。できれば、話を聞いて満足するのではなく、さらに自分自身で考え、発見することを楽しんでください。古文に限らず、何かを勉強する際に大事なのは、複数の事柄の共通点や繋がりを見つけて、一つにまとめることだと思います。今回の【カタルシス古典文法】の動画や補足記事でお話ししていることは、僕が自分で発見したことばかり。皆さんも勉強を進めていく中で、「これとこれは似ているな、繋がるんじゃないか」と感じる点が色々あるでしょう。そんな点に注意を向けて、自分なりの法則を見つけていただければ。もし本を見たら書いてあったとしても、自分でそれに辿り着いたことには大きな価値があります。自分の足で頂上まで登って眺める景色は格別。ロープウェイで頂上まで行った時とは全く違うはずです。

次なる展開は…?

さて、全3回でお届けする【カタルシス古典文法】、次回はいよいよ最終回です。その時はよく分からなかったことが、時を経て思わぬことと繋がる。上でそんなことを話しましたが、皆さんにも経験がありますよね。僕自身、そのような経験を沢山してきました。中でもとりわけ印象深いことを、次回の動画で取り上げます。僕がことばに興味を持った原点とも言うべき経験。それを紹介することで、皆さんに、答えを急いで求めなくてもいいなと思っていただければ。

今回は、活用の変遷を見ていくことで、古典語と現代語の繋がりを考えました。中世に起こった変化に端を発して、終止形と連体形が異なる活用が姿を消していった。そのような変遷について説明しましたが、実は、この大きな流れ、今も続いています。次回は、この流れと軌を一にする様々な変化が現在進行しているという話をすることで、古代語と現代語の繋がりを考えたいと思います。怒涛の伏線回収をお楽しみください。

次回【カタルシス古典文法】最終話「暗渠は合流する」。多くの流れが今一つに。その瞬間を見逃すな!!