どれだけおもてなしの心に気づけ、感謝出来るのか、自分の感性を磨く場所(初めての初釜の備忘録・その1)

三斎流という「細川忠興公」の流派であるお茶を習い始めてから3年が経ち、初めて家元の初釜に出雲まで行って来ました。

「茶事と茶会は全く違う」とは教えていただいていましたが、本当に全く違いました。集合が10:45で庵を出たのが16:00をまわっていましたので、5時間はお邪魔していたことになります。しかも、ぼーっとしている時間は、ほぼなく、あっという間の5時間でした。

流れはこんな感じです。

(1)寄付待合(よりつき・まちあい)

汚れた足袋などを替え、荷物を置き、身支度を整えてから、お白湯をいただく。お世話は末客の方(おつめ、とも言われていらっしゃいます)がしてくださいました。お声が掛かれば、腰掛待合へ移動します。

(2)腰掛待合(こしかけ・まちあい)

お部屋に、お声がかかったら腰掛待合へと移動します。

ぞうりが用意されていて、気持ちの良い庭の中を歩きながら進みます。

敷石は水を打ったのち、再度丁寧に拭き取っていただいているそうです。全てがきれいに整えられていました。

日本の美しいおもてなしの文化を体験でき、感激です✨

待合に全員が揃ったら、末客の方が板木(ばんぎ)を参加の人数分の回数カンカンと鳴らして亭主にこちらが揃ったことをお知らせします。

(3)迎付(むかえつけ)

亭主(今回はお家元)が「迎付」(むかえつけ)のあいさつに来られます。正客を筆頭に、待合から出て敷石の上に一列に並んでしゃがみ、亭主とあいさつをします。*挨拶に集中していて写真なしです。

(4)蹲(つくばい)

「蹲」(つくばい)にて手と口を清めます。数寄屋袋などの荷物やハンカチは帯の中に入れてしまうか、次の人に持ってもらいます

*蹲(つくばい)とは、石をもちいて作られた手洗い場

(5) 席入り(せきいり)

いよいよ茶室への「席入」。

正客が先頭です。にじり口からにじって入ります。

にじって入ったら、草履は自分の向きに方向を変えます。

それを次に入る方が、草履の裏を合わせて横に立てかけます。

また次は自分の草履を脱いでにじって入り、草履を自分の方へ向きを変え、次の方がそれをまた、立てかける、という流れです。

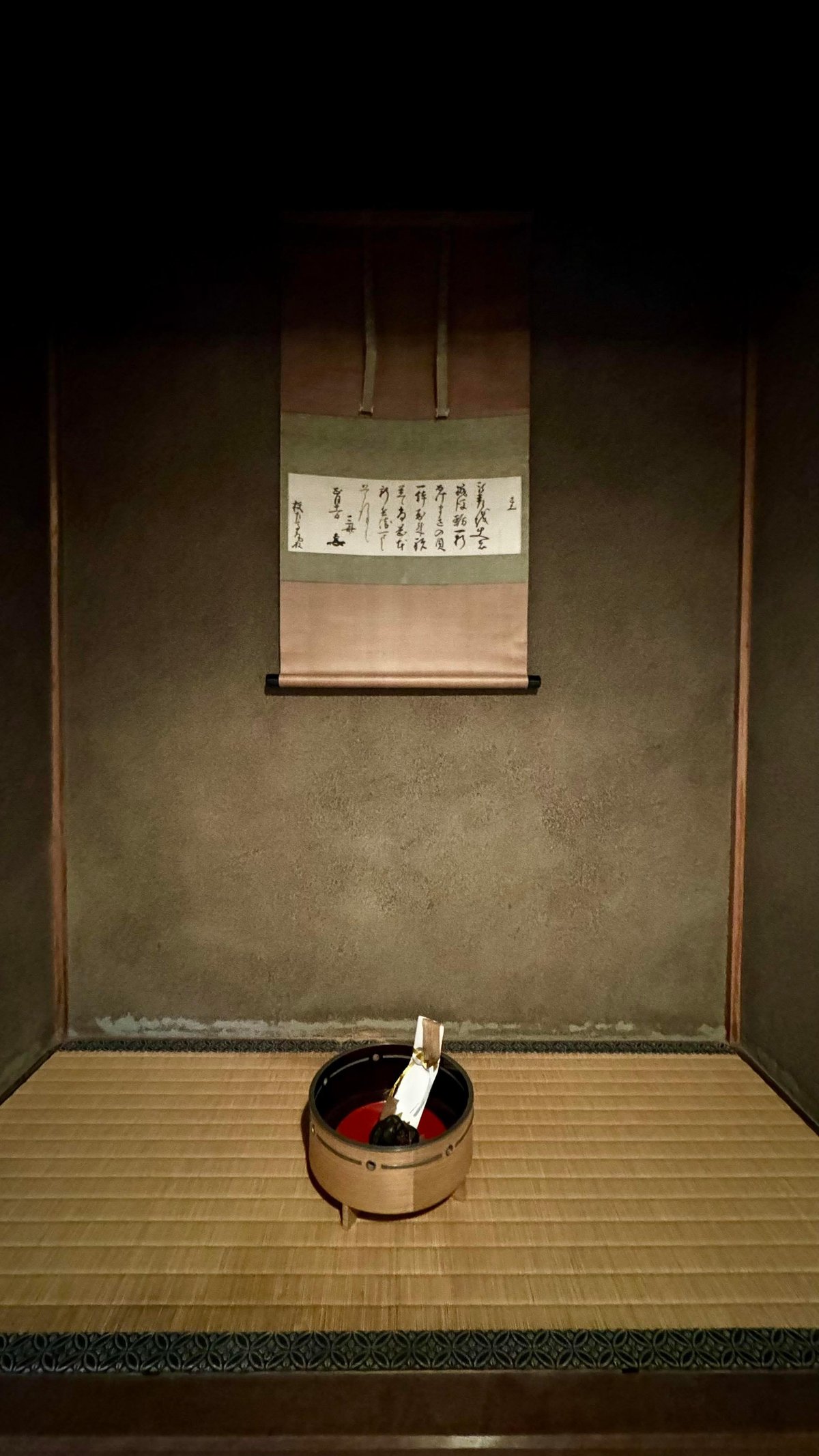

(6)床の間拝見(とこのま・はいけん)

茶室に入ってまず行うことは、床の間の「掛け軸」やお花を拝見することです。

今回は細川忠興公のお手紙のお軸がかけられていました。

床の間の前に、扇子を置いて正座ですわります。

そしてお辞儀をして拝見です。

(7)茶室に入り細川忠興公の像にご挨拶

三斎流だけかもしれませんが、茶室に入ると忠興公の像があり、その前にまず進んで、扇子を出してご挨拶します。

*ご先祖様だけあって細川護煕様に似ていらっしゃいました。

(もちろん写真を撮れません..)

(8) 釜(かま)と、水指を拝見

その後、ぐるりと回って、釜と炉のところまで移動し、正座して扇子を出して炉と釜から拝見し、その後、水指を拝見し、席につきます。

(9) ごあいさつ

拝見が終わると、「亭主(今回はお家元)」が茶室に入り正客とごあいさつされます。

正客さんはやりがいありつつも本当に大変です(正客のMちゃんのおかげでリラックスしつつ、楽しむことが出来ました)

(10)炭点前(すみてまえ)

茶のお湯を沸かすため、亭主が炭火を起こします。

炭の灰を美しく整えるところを拝見し、最後には炉の周りに近寄って炭の景色を皆で拝見します。「景色」という表現が素敵ですよねぇ。

お家元が灰で汚れたところを清めるために、ワシの羽が使われるのですが、なんとも優雅なこと✨

ワシや白鳥の羽が大きくて良いそうですが、今は動物愛護の関係から入手が難しいとのことでした。

亭主が炭のそばに「練香」を置かれると、香りが茶室にじんわりと広がり、幸せな気持ちになります。

【重要】

この炭点前の後、2時間後くらいでお湯が「最高の状態」になる済みの状態になるそうです。そのため、本来は、その後の懐石料理+主菓子+中立(休憩)までを2時間で終えて茶室に戻るのが最適とのことです。

(11) 香合拝見(こうごう・はいけん)

炭点前が終わると、「香合」が正客から順番に回ってきて、拝見をします。

控えられておらずで覚えられていないのですが、拝見後、確か江戸中期のものだったと知り、何もなくてよかった..💦 と「ほ」っとしたのでした。

その後、ハネ(ワシ)や釜鑑(かまかん・象嵌)、火箸(持ち手のところが桑)、炭取り(唐物)なども一緒に拝見します。

ここまで全てのお道具やお軸などについてのご質問は、正客が全員を代表してなさり、お家元がお答えになります。

全てのことについて聞くのは無粋というものらしく、皆が知らなくて、でも知ると「あぁ、そうなのですね!」と勉強になる良い塩梅の質問するのが肝要でだからこそ難しそうです。

今回はほぼ初心者のメンバーでしたので、正客が色々と気を遣ってくださり、丁寧に聞いていただき本当に勉強になりました。

一旦、亭主は釜に入れるお湯を汲むため、水屋へ下がられるのですが、

その後も、茶室には入られないまま、開けた戸の前(廊下)に座され、お道具を拝見している間、黙って待っておられました。

これも意味があるそうで、拝見中にお道具が壊れるなどの不注意がないように見守っておられ、万一何かがあったとしても、全て亭主が見ている間に起こったこととして、その責が客に及ばないようにするための心遣いだそうです。

この後、懐石をいただき、主菓子をいただき、中立で準備を整えるところまでが「初座」と言われるそうです。

実は懐石についても色々と知らないことが多く、コンテンツがたっぷりになりそうですので💦、次回にしっかりとご紹介します。

来年も初釜に伺おうと心に誓っておりますので、覚えておきたくて出来るだけ細かく書いているのですが、お茶事にご興味のある皆様の、お役にも立てれば嬉しいです。

初釜記録はあと2回ほど続きます☺️

いいなと思ったら応援しよう!