【学ぼう‼刑法】抽象的事実の錯誤と構成要件の「重なり合い」の判断~それは主観か客観か?

第1 はじめに

このところ「入門編」が結構続いたので、久しぶりにそれ以外の記事を。

今回は、抽象的事実の錯誤のお話です。

抽象的事実の錯誤とは、構成要件的事実の錯誤のうち、錯誤が異なる構成要件にまたがって生じた場合をいいます。例えば、行為者が実現しようと意図していたのは「甲罪」の構成要件に該当する事実であったが、実際に発生したのは「乙罪」の構成要件に該当する事実であったという場合です。

構成要件的事実の錯誤がある事案では、これによって発生事実に対する構成要件的故意が阻却されるのか、あるいは、錯誤があっても発生事実に対する構成要件的故意が認められるのか、が問題となります。

そのため「錯誤論は、故意論の裏返しである」とか「錯誤論は裏返しの故意論である」などと言われることがあります。しかし、この言葉の意味するところには、注意が必要です。

「錯誤」というのは、ある現象を表す言葉です。構成要件的事実の錯誤であれば、構成要件事実について行為者が思っていた事実と実際に発生した事実が食い違ったという現象を意味しています。

「錯誤論」では、この「錯誤」という現象が犯罪の成否に対してどのように影響するのかが問われ、それが研究されています。前述したように、構成要件的事実の錯誤の場合であれば、これによって構成要件的故意が阻却されるかが問題とされています。

一方「故意論」では、犯罪において故意はどのようにあるべきかが問われ、これが研究されます。そこでは「犯罪」という法制度の側からその在り方が議論されていると言えます。

このように、刑法学上の論点は「現象」の側からも「制度」の側からも捉えることができるものです。

これは例えば「不能犯」という現象は「実行行為」という制度(における危険性判断)をどう構成するかの問題と捉えられていること、また「偶然防衛」という現象は「正当防衛」という制度(における防衛の意思の要否)をどう考えるかという問題として捉えられていることにも表れています。

同様に「錯誤」という現象が犯罪の成否にどのよう影響するかという問題は、制度の側からは「故意」をどのように解するか、どのようなものとして構成するか、ということによって解決される問題であると捉えられます。

しかし、この意味で「錯誤論」の裏面に「故意論」が存在することは間違いないとしても、「故意論」だけが「錯誤論の裏面」全体をカバーしているかと言うと、必ずしもそうではありません。

特に、異なる構成要件間の錯誤(抽象的事実の錯誤)を扱うときに、解決のためのキーとなる「構成要件の重なり合い」の問題は、主観的要素としての「故意」の問題についてだけではなく、客観的事実に対しても用いられるものです。

そして、ここに錯誤論を本当の意味で理解するうえでの大きなポイントがあり、また、これこそが議論の混乱を招いたり、錯誤論の理解を困難にしているところでもある、と私は考えています。

今回は、抽象的事実の錯誤に対する法定的符合説による処理を取り上げながら、この問題について考えたいと思います。

イヤぁ~、結構、長いです。覚悟してください。途中で読むのがイヤになってしまう可能性がありますので、何度かに分けて読んだほうがよいかもしれません。全体的な解説のほか事例を6個も扱っていますので。

第2 法定的符合説の考え方

法定的符合説は、構成要件的事実の錯誤を処理するために主張されている学説で、現在、判例・通説として最も有力な見解といえるものでしょう。

法定的符合説の基本的な考え方は、構成要件的故意は、構成要件の枠によって抽象化されたものであるというものです。

例えば、Aが殺人罪を計画し、実行する場合、Aが内心に持つ事実の認識は、具体的な人である「X」を包丁で刺し殺すというものであるかもしれません。しかし、構成要件的故意の内容として意味をもつ事実の認識は、あくまで「人」を殺すという抽象的事実の認識にすぎない、と法定的符合説は考えます。

そのため、具体的事実の錯誤(同一構成要件内で生じた錯誤)の事案で、例えば、AがXを殺そうと思って、Xとおぼしき人影に向かってピストルを撃ち、これを殺害したが、Xと思っていたのは実はYであったという場合、「Yに対する殺人罪の成否」が問題となっているにもかかわらず、法定的符合説は、Aに(Yに対する殺人罪の)構成要件的故意を肯定します。

確かに、この場合、Aには、事実としては「X」を殺すという意図しかありませんでした。しかし、Aは、この事実を内心に抱いていたことによって「人」を殺すという認識・予見を有していました。そこで、このような構成要件事実の認識・予見があった以上、発生したYに対する殺人罪においても、Aの構成要件的故意には欠くところはない、と評価されるというワケです。

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実の認識・予見であり、これは客観的事実が行為者の内心に反映されたものですが、それは「生の事実」をつぶさに写し取ったものではなく、いわば「構成要件」というフィルターによってモザイクを掛けられ粗くされた事実(抽象化された事実)を写し取ったものであり、それで足りる、と法定的符合説は考えます。

なぜなら、故意において重要な事実の認識は、その事実を認識したことによって、法が行為者に対して直ちに反対動機の形成を要求してよいということであり、その意味で、故意の認識対象としての事実は、反対動機の形成に必要な情報があれば充分だと考えられるからです。

つまり、殺そうとした対象が「X」であるか「Y」であるかをAが誤認していても、いずれも「人」であり、Aが、殺人罪の反対動機の形成に必要な「人を殺す」という限りにおいて正しい認識を持っている以上、Aに対して故意責任を問ううえで何ら不足はないと考えられるからです。

第3 抽象的事実の錯誤と2つの処理

抽象的事実の錯誤は、冒頭にも述べたように、構成要件的事実の錯誤のうち、異なる構成要件間にまたがって生じた錯誤です。

例えば、Aは、甲罪の構成要件に該当する事実を実現することを意図して実行行為に出たが、実際に実現したのは乙罪の構成要件に該当する事実だったという場合です。

そして、このような事例において「Aの罪責は何か?」と問われた場合、私たちが検討すべき課題は、大きく分けて2つあります。

1つは、Aに乙罪が成立するかという問題です。

Aが客観的に実現したのは乙罪であるため、まずこれが話題とされます。この場合、客観的に実現された事実は「乙罪」のものなので、構成要件の客観面にはまったく問題ありません。この場合は、甲罪を実現する意図であったAについて、乙罪の構成要件的故意を認めることができるか、ということが問題となります。これはまさに「故意論」によって解かれるべき問題です。

もちろん、後に見るように、ここでも「構成要件の重なり合い」が問題とされますが、ここで議論されているのは、あくまで「故意の抽象化」の問題だということは明確に意識しておく必要があります。

抽象的事実の錯誤の事例を解くうえでのもう1つの課題は、Aに甲罪が成立するかという問題です。

もともと、Aには「甲罪」を実現しようという意図があったのですから、この場合、Aの主観的態様は問題となりません。問題となるのは、この主観的な態様に対応する客観的事実を「ある」と言えるのか、また、仮に結果はあるとは言えないとしても、実行行為だけでも「ある」と言えないか(甲罪の未遂罪の成否)という問題です。

この2つ目の課題を解くとき、私たちは、故意の問題には触れていません。あくまで発生した客観的事実について考察しています。

ここでも、もちろん「構成要件の重なり合い」を問題にしますが、ここでの問題は「故意の抽象化」の問題ではありません。あくまで、客観的な構成要件事実相互間の概念の関係を論じています。そのことを失念すると、とんでもない過ちを犯すことになるので、注意が必要です。

以上のとおり、抽象的事実の錯誤を扱う場合、私たちには2つのことを検討することが期待されています。2つの罪の構成要件該当性の問題を扱っていると言ってもよいでしょう。1つの問題を扱い、1つの結果を求めているワケではないのです。2つの問題を扱い、2つの結果を求めています。ですから、必ず明確に2つの手順を踏むべきです。この点をゴチャゴチャにして、ひと纏めにして論じるべきではありません。

第4 法定的符合説による処理の原則

法定的符合説は、構成要件的故意における認識の対象を構成要件の枠で抽象化する見解です。

そのため、同一構成要件内の錯誤(具体的事実の錯誤)であれば、行為者の認識のズレは構成要件の枠内におさまっているため、問題を生ぜず、構成要件的故意は阻却されません。

しかし、構成要件をまたがる錯誤(抽象的事実の錯誤)の場合は、構成要件の枠を超えるため、甲罪を実現しようという行為者の意図は、乙罪の構成要件的故意と評価することができないのが原則です。つまり、抽象的事実は構成要件的故意を阻却するのが原則です。

もっとも、甲罪と乙罪の構成要件の間に特殊な関係が成り立つ場合は別となります。

この特殊な関係とは、甲罪の構成要件が乙罪の構成要件要素を完全に包含しているような場合です。これは、大小関係とか包摂関係とも表現されるものです。

また、甲罪が「a+b」という客観的構成要件要素で、乙罪が「a」という客観的構成要件要素で出来ているという場合とも表現されます。この場合、甲罪と乙罪の客観的構成要件要素は、共通している「a」の範囲で重なります。

そこでこの場合、行為者が甲罪(a+b)という意図をもっていたことは乙罪(a)という認識を含んでいるため、行為者には「a」という認識を内容とする乙罪の構成要件的故意を認めることができるということになります。

もっとも、この処理が可能なのは、甲罪の法定刑が、乙罪と同じか、乙罪よりも重い場合です。典型的には、甲罪が乙罪の加重類型であったり、乙罪が甲罪の補充類型であるような場合です。

強盗罪と窃盗罪、業務上横領罪と単純横領罪、建造物損壊罪と器物損壊罪などの場合がこれに当たることは疑いありません。逆に、甲罪のほうが乙罪よりも軽い場合には、行為者に乙罪の故意を認めることができません。この点は、刑法38条2項に明記されているところです。

刑法

(故意)

第38条 (1項略)

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

(3項略)

以上をまとめると、構成要件的事実の錯誤に対する法定的符合説の処理は、次のとおりとなります。

【法定的符合説】

具体的事実の錯誤は、構成要件的故意を阻却しない

抽象的事実の錯誤は、原則として故意を阻却する

抽象的事実の錯誤の場合でも、両構成要件が重なり合い、かつ、実現された構成要件事実の罪が、意図した構成要件事実の罪と同じかそれよりも軽い場合には、例外的に、重なり合う限度で、実現された構成要件事実の罪について構成要件的故意の成立を認めることができる

第5 構成要件の重なり合いの判断

上述したように「構成要件が重なり合う」場合に、軽い犯罪の限度で構成要件的故意を認める見解を、法定的符合説の中でも特に「構成要件的符合説」と呼びます。

しかし、この構成要件的符合説の中でも、この「構成要件が重なり合う」か否かの判断を、形式的に厳格に行うか、実質的に緩やかに行うかで、形式説(厳格説)と実質説とが対立しています。

前述したように、意図した甲罪と実現した乙罪とが「a+b」と「a」という大小関係(包摂関係)にある場合に、重なり合いを否定する見解はありません。ただ、形式説は、厳格にこのような場合にだけ重なり合いを肯定します。

これに対し、このような場合にだけ符合を認め、それ以外の場合に構成要件的故意を否定するとなれば、強盗の意図で恐喝を実現した場合、虚偽公文書作成罪の意図で公文書を偽造した場合、覚醒剤輸入の意図で麻薬を輸入した場合などに、後者の故意を否定することになり不当であると、実質説は形式説を批判します。

現在では、実質説が一般的な支持を集めているといえます。

実質説は、さらにどのような点に着目して両構成要件の符合を認めるかをめぐり諸説が分かれています。その意味で、学説の分類としては実質説に属するとしても、必ずしも結論が同一であるというワケではありません。

そのような状況の下、実質説の中では、保護法益の同一性と行為態様の同一性から符合を認める見解が比較的有力かもしれません。

構成要件の枠によって構成要件的故意の認識対象を抽象化する法定的符合説において、構成要件相互間の包摂関係を問題として「a+b」の意図に「a」の認識が包含されているがゆえに「a」の故意を認めることができるとすることは、論理必然の帰結です。そこには何の修正も加えられていません。抽象的事実の錯誤があるにもかかわらず構成要件的故意の成立が認められる「例外的な結論」ではあっても、それは「理論の修正による結論」ではありません。

これに対し、厳密には「重なり合い」がない場合にも、そこに何らかの実質的な評価を加えて符合を認め、構成要件的故意を肯定することは、構成要件の枠を超えて、更に構成要件的故意の認識対象の抽象化を推し進めることを意味します。

実質説は、この道を歩むものです。が、しかし、この道を歩むことも故意論に関する限り、そこに問題はありません。

なぜなら、故意は、客観的事実の内心への機械的な反映ではないからです。それは、客観的に実現された犯罪事実に対して、それに対する反対動機の形成を直ちに要求することができるのに充分な情報が行為者の内心に与えられていたかを問題とするものです。

そこで、錯誤が構成要件の枠を超えたとしても、実現事実について行為者に対して故意責任を問うのに充分な情報とは何かを考え、それが与えられていたと評価できるのであれば、そこに行為者が意図した事実(の構成要件的評価)と実現事実(の構成要件的評価)との間の実質的な符合を認め、実現事実についての構成要件的故意を認め、行為者に故意責任を問うたとしても、必ずしも責任主義に反するとは言えません。

ですから、構成要件的符合説が、その論理的帰結である形式説の範囲から一歩を踏み出し、実質的な符合という評価的・価値的考慮への道を歩み出したとしても、それ自体は必ずしも悪いことではありません。

ただ、これが悪いことではないのは、あくまで学説としてのその守備範囲(射程)が守られている限度においてです。その守備範囲を踏み出して、本来の適用範囲の外にまで「実質的な符合」を流用することになれば、それはもはや類推解釈の禁止違反の誹りを免れない結果となるでしょう。

ここで私が何を言いたいのかは、抽象的な言葉を重ねているだけでは理解しがたいと思いますので、以下では、事例を通じて具体的に考えてみたいと思います。

第6 具体的事例を通じて

ここからは、少し具体的事例に対する検討を通じて、この問題に対する理解を深めてみましょう。

1 建造物損壊罪と器物損壊罪の錯誤

まずは、明らかに重なり合いが認められる事例を使って、抽象的事実の錯誤に対する法定的符合説(構成要件的符合説)からの原則的な処理について確認してみます。

【事例1】 オフロードバイクを趣味にしているAは、その日もバイクで、いつも遊んでいる荒れ地に行った。崖の上に走り上がると、その日は、トラックのものと思われる大きなタイヤが捨てられていた。一方、崖の下を見ると、前回来たときにはなかった建物らしき建築物が建っていることに気づいた。ついこの間ここを訪れた時には建っていなかったので、あれはきっと建物ではなく、建物に似せた看板か何かに違いない、とAは思った。そして、ふと崖からタイヤを転がして下にあるあの「建物のような看板」を壊したら面白いと思い、面白半分に崖の上からそれに向けてタイヤを転がした。すると、タイヤは、もの凄いスピードで崖を転がり落ち、狙い通り、目標物に命中し、それを大破させた。しかし、それは「建物のような看板」ではなく、建物だった。Aの罪責如何?

Aが、器物損壊罪(刑法261条)の意図で、建造物損壊罪(刑法260条本文)の事実を発生させてしまったという事案です。それぞれの条文は次のとおりです。

刑法

(建造物等損壊及び同致死傷)

第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という法定刑で、建造物損壊罪は「5年以下の懲役」という法定刑ですから、この【事例1】は、Aが「軽い甲罪の意図で、重い乙罪の事実を発生させてしまった」というタイプの錯誤の事案です。

これは第Ⅰ類型の錯誤と呼ばれますが、ここではこれを直感的に分かるように「頭の軽いタイプ」と呼ぶことにします。

この第1類型「頭の軽いタイプ」は、すでに見たように刑法38条2項が「その重い罪によって処断することはできない」と規定している錯誤です。

ところで、刑法の事例問題では、重い罪から検討してゆくというのが基本的なルールです。そのため、このルールに従えば、この事案では、Aが実現した事実である重い建造物損壊罪の成否から先に検討すべきことになります。

そこで、まず、Aの行為が建造物損壊罪の客観的構成要件を充たしているかを検討しましょう。

しかし、この点については、深く考えるまでもなく、Aは崖からタイヤを転がし、結果として「建造物」を破壊しているので、認められると言ってよいでしょう。

次に、建造物損壊罪の主観的構成要件を充たすか、つまり、構成要件的故意を認めることができるかを検討します。

後述するように、建造物損壊罪と器物損壊罪の構成要件は重なり合います。しかし、その重なり合う範囲というのは「軽い器物損壊罪の限度」においてです。器物損壊罪の事実の発生を意図していたことによって、Aに建造物損壊罪の認識・予見があったとは評価されません。

なぜなら、この場合のAは、建造物損壊罪の反対動機の形成を直ちに要求できるだけの情報を与えられていたとは言えないからです。Aが有していたのは、あくまで器物損壊罪の反対動機を形成できるに足りる情報だけです。

そこで、この場合、Aに対して建造物損壊罪の故意責任を問うことはできません。刑法38条2項が「その重い罪によって処断することはできない」と規定しているのは、こういうことを意味していると言えます。

以上により、Aには、建造物損壊罪の構成要件的故意を認めることができず、建造物損壊罪は成立しないということになります。

そこで、次に、器物損壊罪の成否を検討します。

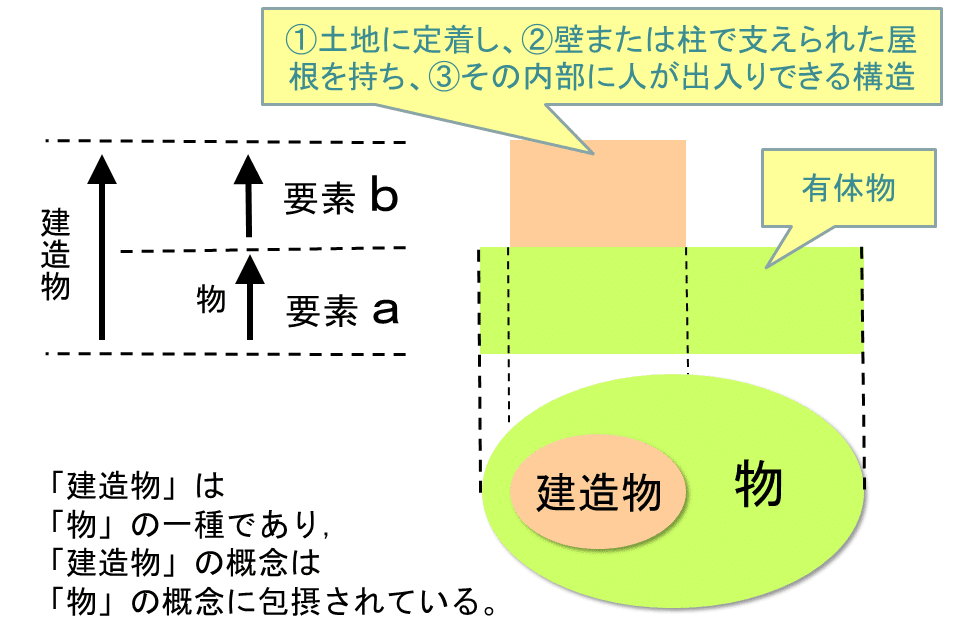

その際、まず検討すべきことは、器物損壊罪の客観的構成要件を充たすかですが、ここで、建造物損壊罪と器物損壊罪の構成要件の重なり合いが問題となります。

ただ、ここでは、主観的要素(構成要件的故意)の問題としてではなく、客観的実の問題として「他人の建造物を損壊した」という事実は「他人の物を損壊した」という事実として評価することができるか、ということが検討課題とされます。

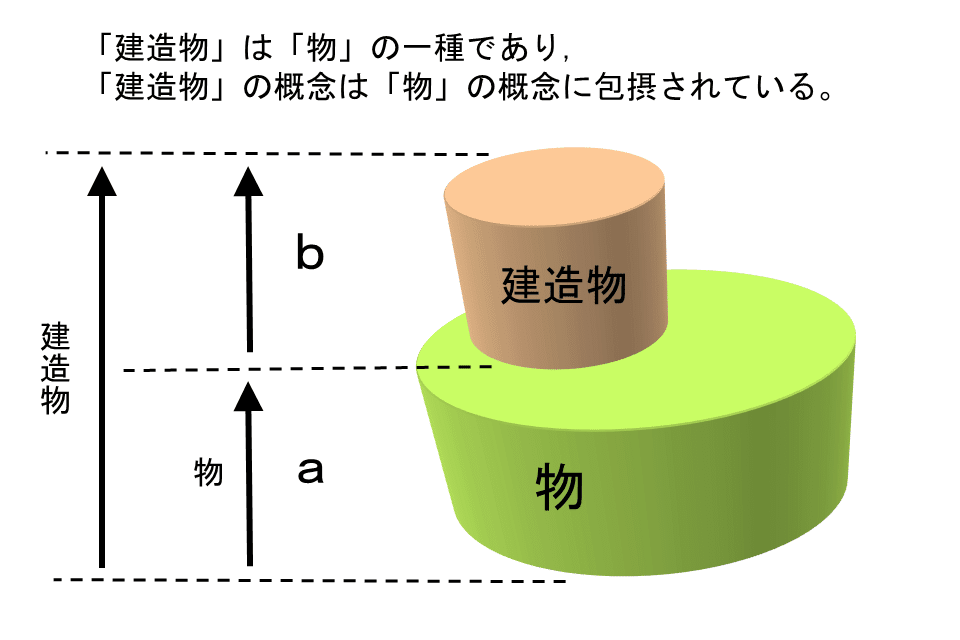

そして、この点について「建造物」と「物」の概念を比較すると、両者の関係は「a+b」と「a」という関係に立つことが判ります。

つまり、「建造物」とは、家屋またはこれに類似する建築物で、土地に定着し、柱や壁によって支えられた屋根を持ち、内部に人が出入りできる構造のものを言いますが、それは、有体物である「物」の一種です。ですから、物と建造物とは、大小関係にあり、「物」の概念は「建造物」の概念を包摂しています。そのため、「建造物」を損壊したという事実は、概念上当然に「物」を損壊したという事実を意味することとなります。

注意しなければならないことは、いまここで私たちが「重なり合いがある」と判断したのは、Aが発生させた客観的事実についてです。「構成要件的故意の認識対象の抽象化の程度」というような主観面の話をしているワケではありません。

確かに、私たちは、いまここで「錯誤論」を解いています。それは、抽象的事実の錯誤が犯罪の成否にどのように影響するかという問題を解くものですが、しかし、いまここで議論しているのは「故意論」ではありません。

「錯誤論は故意論の裏返しである」と言われ、それは必ずしも間違いではありませんが、錯誤という現象が故意をめぐる問題だけで処理されているわけではありません。

その意味では「錯誤論」の裏面には、故意論ではカバーされない部分が存在します。そして、いま私たちが議論しているのは、まさにその故意論ではカバーされていない「錯誤論の裏面」の部分であり、ここでは「客観的事実の概念相互の関係」が問題とされています。

法定的符合説、構成要件的符合説は、構成要件的故意がどうあるべきかを論ずる学説です。

そして、そうだとするならば、いま、ここで、私たちは、法定的符合説や構成要件的符合説の話をしているのではありません。この問題については、また後で触れることになりますが、ここではまずこのことだけを強調しておきたいと思います。

とりあえず【事例1】において、Aが「他人の建造物を損壊した」という事実は、客観的に「他人の物を損壊した」という事実と評価できる、ということを確認し、先に進みましょう。

次に、器物損壊罪の主観的構成要件が問題となります。Aには器物損壊罪の構成要件的故意があるでしょうか?

本件のAは、そもそも器物損壊を意図していました。ですから、Aに器物損壊罪の構成要件的故意があるかを問う限り、ここでは「錯誤」は問題となりません。客観的事実が「器物損壊罪の構成要件に該当する」と評価できる以上、法定的符合説では、Aにはその認識・予見である構成要件的故意の存在を肯定することができる、ということになります。

よって、Aの行為は、器物損壊罪の構成要件を充足し、同罪の構成要件に該当します。加えて、特に違法性阻却事由、責任阻却事由も存しないので、Aには器物損壊罪が成立することとなります。これが【事例1】の結論です。

*****

次に、逆の事例について考えてみましょう。行為者が「重い甲罪の意図で、軽い乙罪の事実を発生させてしまった」という錯誤の場合です。

第Ⅱ類型の錯誤と呼ばれるもので、ここでは「頭の重いタイプ」と呼ぶことにします。

【事例2】 オフロードバイクを趣味にしているBは、その日もいつもバイクで遊んでいる荒れ地に行った。崖の上に走り上がると、その日は、トラックのものと思われる大きなタイヤが捨てられていた。一方、崖の下を見ると、前回来たときにはなかった建物が建っていた。Bはふと崖からタイヤを転がして下にあるあの建物を壊したら面白いと思い、面白半分に崖の上から建物に向けてタイヤを転がした。タイヤは、もの凄いスピードで崖を転がり落ち、狙い通り、目標物に命中し、それを大破させた。しかし、それは建物ではなく、映画撮影用のセットだった。Bの罪責如何。

さて、この【事例2】の場合も、【事例1】と同様、Bに対して成立する可能性のある犯罪としては、建造物損壊罪と器物損壊罪の2つがあります。

そして、検討の順番としては、ここでも刑法の事例問題を解く場合のルールに従って、重い建造物損壊罪の成否から検討することにしましょう。

そこで、まず、建造物損壊罪の構成要件該当性ですが、同罪の構成要件は、「他人の建造物又は艦船を損壊した」というものです。この場合、結果は「他人の建造物又は艦船」を「損壊」の状態、つまり、効用を侵害された状態にしたことであり、その実行行為は「これらを損壊の状態に至らせる現実的危険のある行為」だと考えられます。

そこで、Bの行為にそのような危険があるかを考えると、Bが建物(つまり建造物)だと思ったのは、実は映画用のセットで、建造物ではありませんでした。つまり、そこに建造物は存在しませんでした。

しかし、だからと言って、Bの行為に「建造物を損壊する現実的危険」がなかったということには、必ずしもなりません。

Bの行為は、生きているものと誤認して死体に向けてピストルを撃った場合と似ています。そこで、もし死体に向けてピストルを撃った行為が殺人罪の実行行為と認めることができる理論が存在するならば、同様に、本件のBの行為についても建造物損壊罪の実行行為と認めることができる余地があるということになります。

みなさんは、このような理論をご存じですか?

つまり、不能犯論における具体的危険説を適用すれば、この場合のBの行為にも建造物損壊罪の実行行為性を認めることができるでないかということです。

もっとも、発生した結果については、あくまで「建造物の損壊」ではなく、単なる「物の損壊」にすぎません。そのため、建造物損壊罪の「結果」は存在していないと言わざるを得ません。つまり、建造物損壊罪の「既遂」は成立し得ません。

そこで、通常ならば、次に「ならば未遂罪の成否が問題となる……」とやりたいところですが、ただ残念なことに、建造物損壊罪には未遂処罰規定がありません。そこで、建造物損壊罪についての検討はここで終えざるを得ません。

以上により【事例2】の場合、建造物損壊罪については(その既遂も、未遂も)これを認めることができないという結論となります。

そこで、次に、器物損壊罪の成否の検討に移ります。

器物損壊罪の構成要件は「他人の物を損壊し、又は傷害した」というものですが、後段の「傷害」は、家畜などの動物が死傷した場合を意味しています。本件の対象は動物ではないので、本件で問題となるのは前段の「他人の物を損壊し……た」という部分です。つまり、Aは「他人の物を損壊」したか否かです。

この点【事例2】において、Aは、まさに「他人の物」である映画のセットを大破させ、その効用を侵害しています。これは「他人の物を損壊」したことに該当します。そこで、Aの行為は、器物損壊罪の客観的構成要件を充足しています。

そうすると次の問題は、Aに器物損壊罪の構成要件的故意があったかどうかです。

この点、本件でAには自分の行為によって「他人の建造物」を損壊するとの意図がありました。問題は、これを「他人の物」を損壊することの認識・予見と評価することができるかどうかです。

ここで、再び、建造物損壊罪と器物損壊罪の構成要件の重なり合いが問題となります。そして既に見たように「建造物」と「物」の概念は「a+b」と「a」という関係が成り立ちます。

そこで「他人の建造物を損壊する」という認識・予見は、当然に「他人の物を損壊する」という認識・予見を含み、Aの内心における建造物損壊の意図は、発生した器物損壊罪の認識・予見(つまり構成要件的故意)と評価することが可能です。

よって、Aは、器物損壊罪の客観的構成要件だけでなく、主観的構成要件(構成要件的故意)をも充たすので、Aには器物損壊罪の構成要件該当性が認められます。しかも、Aには、特段、違法性阻却事由、責任阻却事由も存しないので、Aには器物損壊罪が成立するでしょう。これが【事例2】の結論です。

2 覚醒剤譲受け罪と麻薬譲受け罪の錯誤

次に、構成要件相互の「重なり合い」に対する判断が、構成要件的符合説の形式説と実質説とで分かれる事例を検討してみましょう。

実務で、抽象的事実の錯誤が最も問題となる領域に薬物事犯があります。刑法上にも「あへん煙に関する罪」が規定されていますが(第14章)、現在、問題となるのは、覚醒剤、麻薬、向精神薬、大麻で、特に、覚醒剤と麻薬が主なものでしょう。また、覚醒剤や麻薬の場合、粉末や錠剤の形をしており見分けがつきにくいという特徴もあるため、事実の錯誤の問題になりやすいとも言えます。

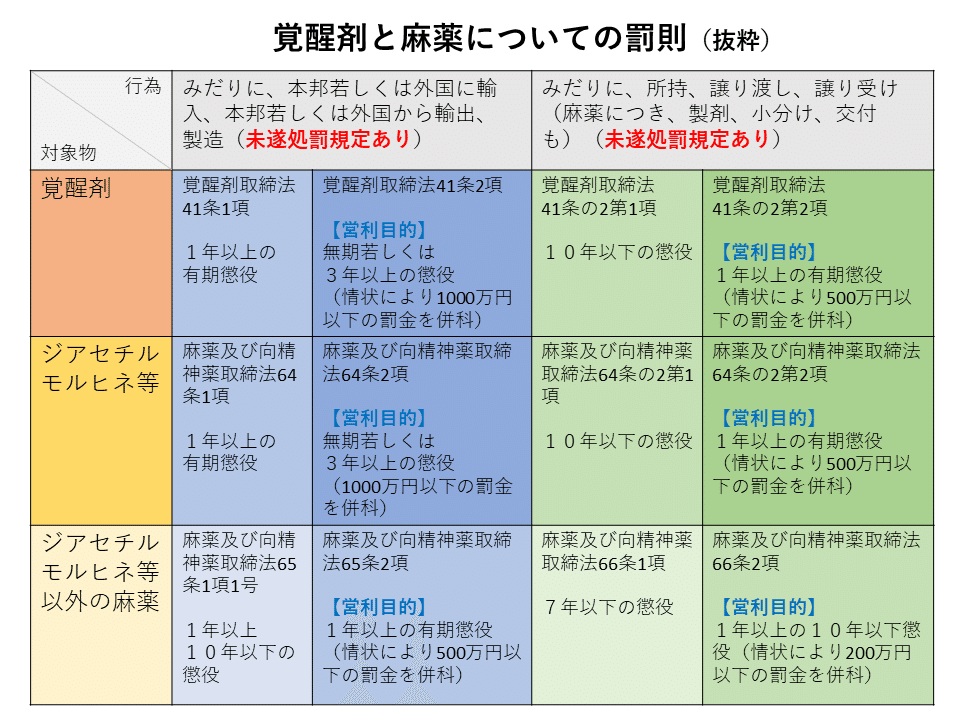

覚醒剤と麻薬についての罰則の一部を一覧表にまとめました。いずれに対しても、みだりに、輸入、輸出、所持、譲渡し、譲受け等をすることにつき罰則が設けられていますが、輸入、輸出とその他とでは前者が重く、後者が軽く設定されています。

また、それぞれにつき営利目的による加重類型が設けられています。

さらに、未遂処罰規定もあります。

麻薬については「ジアセチルモルヒネ等」と「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」が区別され、前者の刑が重く、後者の刑はこれよりも軽く設定されています。

「ジアセチルモルヒネ等」とは、いわゆるヘロインがこれに当たります。

他方「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に当たるものとしては、コカイン、MDMA、ケタミンなどがあります。

以上の知識を前提として、覚醒剤を譲り受ける意図でMDMAを譲り受けたという事案の処理について考えてみましょう。

【事例3】 Cは、六本木のクラブで見ず知らずのXから「いい薬あるよ」と話しかけられた。Cは、MDMAなら買いたいと思い「エクスタシーなら欲しい」と言うと、Xは「そうだよ」と答えた。そこでCは、MDMAを買うつもりでパケ(小さなビニール袋)に入った錠剤を購入した。その日の帰り道、Cは警察官から職務質問を受けたところ、錠剤を発見されてしまい、警察で取り調べを受けることとなった。その結果、Cがクラブで購入したのは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」にあたるMDMAではなく、覚醒剤を含有するものであることが判明した。Cの罪責如何。

この事案は【事例1】と同じく、行為者が「軽い甲罪の意図で、重い乙罪を実現してしまった」という場合(第Ⅰ類型)のもので、ここでは「頭の軽いタイプ」と呼んでいるものです。

この場合も、刑法の事例問題の定石に従って、重い犯罪から検討してゆきましょう。

本件の場合では、覚醒剤の所持、譲受け等が「10年以下の懲役」であり、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持、譲受け等が「7年以下の懲役」ですから、覚醒剤取締法違反のほうが重いと言えます。

そこで、客観的に実現された覚醒剤の譲受け罪または所持罪から検討しましょう。

本件の場合、Cが六本木のクラブでXから覚醒剤を譲り受け、所持していたことは客観的には事実です。しかし、Cには、それが覚醒剤であるという認識はなく、MDMAつまり「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」であると思っていました。

この場合、仮に両罪の構成要件に重なり合いが認められたとしても、刑法38条2項が「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定しており、本件は、まさにこれに当たるので、Cを覚醒剤所持(または譲受け)罪の刑で処断することはできません。つまり、覚醒剤取締法違反は不成立です。

そこで、次に考えるのは、Cに麻薬譲受け罪または所持罪を認めることができるかどうかです。

本件でCは、客観的事実として「覚醒剤」をXから譲り受け、所持していましたが、この事実を「麻薬の所持(または譲受け)」の事実として評価することができないかが問題となります。つまり、両罪(の客体)の構成要件的な重なり合いの有無です。

この点「覚醒剤」と「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」との概念の関係が「a+b」と「a」という関係に立つのであれば、覚醒剤を所持(または譲り受け)したことは、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を所持(または譲り受け)した事実を包含することになりますから、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬所持(譲受け)罪の客観的構成要件に該当する事実が存在することになります。

しかし、残念ながら「覚醒剤」と「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」とは概念的にこのような関係には立ちません。

覚醒剤取締法は「覚醒剤」の概念を次のように定義しています。

覚醒剤取締法

(用語の意義)

第2条 この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。

一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの

三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

つまり「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」を基本としつつ、これと同種の覚醒作用を有する物については「政令で指定」した場合に「覚醒剤」に含まれるとしています。それゆえ「政令で指定」されていないものは、同種の覚醒作用を有するものでも、覚醒剤の概念には含まれません。

他方、麻薬及び向精神薬取締法は「麻薬」につき、次のように規定しています。

麻薬及び向精神薬取締法

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

(二号以下略)

そして「別表第一」には、「一」から「七十六」の「ロ」まで、規制の対象となる物質が列挙されています。

つまり、覚醒剤取締法も、麻薬及び向精神薬取締法も、対象である「覚醒剤」や「麻薬」を限定列挙しているのです。ですから、これらの掲げられた薬物については、なぜそれが規制対象とされたのかという共通性・類似性はあるでしょうが、概念的には別々のもので、論理的に「重なり合う」という関係には立ちません。

ですから、覚醒剤を譲り受けた事実または所持したという事実は、あくまで「覚醒剤」である物質を譲り受けた事実まはた所持した事実であって、これを麻薬を譲り受けた事実または所持した事実と評価することはできない、ということになります。

まあ、この点は、ごく当たり前のことを述べているだけですから、常識的に理解できるところでしょう。

そうすると【事例3】において、Cについて、麻薬譲受け罪や麻薬所持罪の構成要件該当性を認めることはできないということになります。

そうすると、何とかCに犯罪を成立させるために、ここに構成要件的符合説の実質説の考え方を適用し、Cは実質的に「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」を譲り受けた事実または所持した事実と評価することができないか、という発想が生まれるとしても無理はありません。

しかし、これは本来の法定的符合説、構成要件的符合説の守備範囲を逸脱することになります。

そもそも、法定的符合説は、故意をめぐる学説であり、構成要件に該当する客観的事実の認識・予見は、構成要件に該当する生の事実が内心に反映したものではなく、構成要件の枠で抽象化されたものであると解することを主張するものでしょう。

しかし、いまここで議論されているのは「故意」という主観的要素の問題ではありません。「麻薬」という物質をCが譲受け、所持していたかという客観的事実を問題にしているわけです。

そして、法によって「麻薬」と規定された物質がそこに存在しない以上は、Cは麻薬を譲り受けてはいないし、所持してもいないのです。ここで「覚醒剤」と「麻薬」との共通性や類似性を語っても意味はありません。あくまで、Cが持っていたのは「覚醒剤」であって「麻薬」ではないからです。

もしその事実を無視して、ここに麻薬譲受け罪や麻薬所持罪を適用したとしたら、覚醒剤の譲受けや所持の事実に対して、麻薬取締法を類推適用したこととなるでしょう。そうなれば、それが罪刑法定主義(の派生原則である「類推解釈の禁止」)に抵触するものであることは明らかです。

では、この問題はどう解決すべきでしょうか?

1つの方法は、麻薬の譲受けや所持の「結果」は認めることができなくても、「実行行為」を認めることはできるのではないか、ということです。ここで用いる理論は、不能犯論における具体的危険説です。

具体的危険説は、結果犯の実行行為に必要とされる「構成要件的結果発生の現実的危険」の有無を判断するにつき、行為者が知っていた事情および行為時の行為者の立場に立って一般人(平均的な注意能力を有する人)であれば知り得たであろう事情を基礎として、結果発生の可能性の有無を判断するという説です。

そこで、この具体的危険説に従った場合、CがXから「覚醒剤」を譲り受けたときに、覚醒剤であることを知らず、また、当時のCの立場に一般人がいたとしても、譲り受けた薬物が「覚醒剤」であることを知り得なかったであろうと考えられる場合は、これらが危険性判断の基礎事情から除かれます。

そのうえで「譲り受け」とは、売買等の取引によって麻薬につき処分権を伴う占有を取得することを意味しますので、このような「占有を取得した」という「結果」はないとしても、Cの行為によってCが「麻薬につき処分権を伴う占有を取得する可能性」があったかを検討します。

また「所持」は、麻薬につき事実上自己の実力的支配内に置く行為をいいますから、麻薬を「実力的支配内に置いた」という「結果」はないとしても、Cの行為に「麻薬をその実力的支配内に置く可能性」があったのかを検討します。

ですから、本件では「Cは、エクスタシー(MDMA)ならば購入すると言い、また、Xからそうだと言われたうえで、(覚醒剤かそうでないかは)不明な薬物を譲り受けた」という事実を基礎として、Cのその行為によってCが麻薬について処分権を伴う占有を取得する可能性があったか、Cが麻薬を実力的支配内に置く可能性があったかを判断することになります。

そうするとこの場合、対象がMDMAである可能性が否定できない以上、その売買によってCが、MDMA(つまり麻薬)につき処分権を伴う占有を取得する可能性は否定できません。また、麻薬を自己の実力的支配内に置く可能性についても同様です。そこで、このCの実行行為(取引)には麻薬につき処分権を伴う占有を取得するという麻薬譲受け罪や、麻薬を自己の実力的支配内に置くという麻薬所持罪の「結果を発生させる現実的危険」は存在したということになります。

これにより、Cの行為(Xから薬物を購入した行為)は、麻薬譲受け罪の実行行為または麻薬所持罪の実行行為と認められることになりますから、Cには、麻薬譲受け未遂罪または麻薬所持未遂罪の構成要件該当性を認めることができます。

なお、Cにはもともと「MDMAを譲り受ける」=「MDMAを自己の実力的支配内に置く」という意図がありましたから、Cの主観的態様が「麻薬譲受け未遂罪」や「麻薬所持未遂罪」の主観的構成要件を充足することは言うまでもないでしょう。

よって、Cには、既遂罪こそ認めることはできないものの、麻薬譲受け未遂罪または麻薬所持未遂罪の構成要件該当性を認めることができ、違法性阻却事由、責任阻却事由もないので、これら罪が成立するものと考えられます。これが【事例3】の結論です。

なお、実際上は、麻薬譲受け未遂罪か麻薬所持未遂罪かいずれか認定すればよいでしょう。所持(未遂)の場合は、売買等の取引行為によらない場合も含まれるというだけですから。

*****

次は逆の事例について考えてみましょう。行為者が「重い甲罪の意図で軽い乙罪を実現した」という第Ⅱ類型の錯誤、ここでいう「頭の重いタイプ」の事案です。

【事例4】 Dは、六本木のクラブで見ず知らずのYから「いい薬あるよ」と話しかけられた。Dは、覚醒剤なら買いたいと思い、「それって、冷たいヤツ?」と聞くと、Yは「もちろん」と答えた。そこでDは、覚醒剤を買うつもりでパケ(小さなビニール袋)に入った錠剤を購入した。ところが、その日の帰り道、Dは警察官から職務質問を受けたところ、錠剤を発見されてしまい、警察で取り調べを受けることとなった。その結果、Dがクラブで購入したのは、覚醒剤ではなく、麻薬及び向精神薬取締法で禁止されている「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当するMDMAであることが判明した。Dの罪責如何?

今回も、重い罪であるDが意図していた覚醒剤譲受け罪(または覚醒剤所持罪の成否)から検討することにしましょう。

覚醒剤譲受け罪の構成要件的結果は、売買等によって「覚醒剤につき処分権を伴う占有を取得した」ということですから、その実行行為は、売買等の「覚醒剤につき処分権を伴う占有を取得する現実的危険のある行為」ということになります。そこで、まずは、Dの行為にこのような危険があるか否かを検討する必要があります。

本件の場合には、覚醒剤について占有は取得できていないので「結果」がなく、覚醒剤譲受け罪(や覚醒剤所持罪)の既遂が成立する余地はありませんが、未遂罪は成立する余地があります。

そこで、Dの行為に、覚醒剤譲受け罪(覚醒剤所持罪)の実行行為性があるか、つまり、覚醒罪につき処分権を伴う占有を取得する(覚醒剤を自己の実力的支配内に置く)現実的危険があったのかが問題となります。これは、不能犯と未遂罪かの区別の問題と言えます。

この点は、【事例3】で見たように、具体的危険説を採るか否かで結論は変わります。重複するので思考過程の説明は省きますが、具体的危険説を採る場合には、覚醒剤譲受け罪の実行行為性は肯定することができるということになります。詳細は【事例3】で説明したところを参考にしてください。

他方、客観的危険説を採った場合は、実行行為性を認めることはできません。客観的危険説は、行為当時に存在した全事情を基礎として結果発生の可能性の有無を考え、これが肯定される場合に結果発生の現実的危険性を認める見解ですが、これを本件にあてはめると、Yが所持し、Dに交付した錠剤がMDMAであり、覚醒剤ではなかった以上、DのYから薬物を購入する行為には、処分権を伴う覚醒剤の占有を取得できる(覚醒剤を自己の実力的支配内に置く)現実的危険はなかったということになります。よって、Dの行為には、覚醒剤譲受け罪(覚醒剤所持罪)の実行行為性は認められず、そこに同罪の実行の着手を認めることができず、Dには覚醒剤譲受け未遂罪(覚醒剤所持未遂罪)の成立を認めることはできない、ということになります。

以上により、具体的危険説に立つのであれば、Dには覚醒剤譲り受け未遂罪(覚醒剤所持未遂罪)の構成要件該当性が認められることになります。むろん、違法性、有責性も阻却されないでしょうから、Dにはこの罪が成立するということになるでしょう。

こうしてDに覚醒剤譲受け未遂罪(覚醒剤所持未遂罪)が成立するのであれば、この罪自体の法定刑が充分に重いので、これ以上検討する必要もないと言えますが、一応、併合罪の余地もありますので、客観的事実に沿った「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」の所持罪についても検討しておきましょう。

なお、覚醒剤や麻薬の「所持」と「譲受け」の関係については、譲受けに伴う当然の所持については、譲受け行為に包括吸収され別に所持罪を構成しないとされ、しかし、譲受け後の時間的空間的関係の変化によってによっては別罪を構成すると解されるのが一般のようです。

そこで、麻薬所持罪の成否についてですがは、まずこの場合に、客観的事実としてDが「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」であるMDMAを所持していたことは疑いありません。問題なのは、主観的構成要件要素である、この麻薬所持罪の構成要件的故意があると言えるのかという点です。

この点、Dには、もともとMDMAを所持しているという認識はなく、覚醒剤を所持しているものと思い込んでいました。そこで、問題は、このDの「思い込み」は、麻薬所持罪の構成要件的故意として評価されるかどうかです。

この点、構成要件的符合説のうち「構成要件同士の重なり合い」を厳格に解する形式説を採り、甲罪と乙罪とが大小関係(包摂関係)にある場合にだけ、軽い乙罪の限度で符合を認めるならば、この場合には符合を認めることはできない、ということになります。

しかし、実質説を採り、保護法益の同一性や行為態様の同一性を頼りに、構成要件的故意の認識対象の抽象化をさらに推し進めるのであれば、この場合に麻薬所持罪の構成要件的故意を認めることも可能でしょう。

実際、Dが「覚醒剤を所持する」という意図や思い込みを有していたのであれば、Dの内心に与えられた情報は「麻薬の所持」という行為に出ないという反対動機の形成を法が要求するのにも充分な内容だと言えます。ですから、この場合に、Dに対して麻薬所持罪についての故意責任を問うとしても、それは責任主義に反しないと考えられます。つまり、ここは実質説をまさに正当に使うことができる場面です。

そこで、Dには、覚醒剤譲受け未遂罪のほか、麻薬所持罪も成立します。これが【事例4】の結論です。

なお、両罪の関係ですが、Dが、購入場所から時間的場所的に離れた状態で麻薬を所持している場合であれば、両罪は併合罪となるとしてよいように思いますが、譲り受け後、間もなく、すぐ近くで摘発されたのであれば、包括して一罪と評価される(あるいは覚醒剤譲受け未遂罪に吸収評価される)ことになるでしょう。

ところで、この【事例4】と類似のコカイン所持の意図で覚醒剤を所持してしまったという事例について、コカイン所持罪の成立を認めた最高裁判例があります(最高裁判所第一小法廷昭和61年6月9日決定)。

この最高裁の結論は、ここまで解説してきたことと真っ向から対立します。しかし、この最高裁決定はメチャクソおかしい、と私は思っています。客観的事実として行為者は覚醒剤を所持し、コカインはそこに存在していないのに、何故にコカイン所持罪の客観的事実が認定できるのか、不思議で仕方ありません。そう思いませんか?

唯一の方法は「いや、コカインが現実には存在しなくても、コカイン所持罪の成立を認めることはできるのだよ。行為者の心の中にコカインがあればね」と言い張ることでしょうね。

法解釈論としては、刑法38条2項が「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定していることの反対解釈として、この条項は(そこにその罪の客観的構成要件に該当する事実が無かろうが)「行為者が意図していた軽い罪によって処断することができる」ということを規定しているのだと解釈することでしょうか?

まあ、そういう解釈もできないことはないと思いますが、しかし、上記最高裁決定を読んでも、同決定が意識的にこのような法解釈論を展開しているようには思えません。唯一、谷口正孝裁判官だけは、補足意見の中でこの点に触れていますが。

しかし、こうなると、これはもはや構成要件的符合説とか、実質説とかではないでしょうね。そこだけは間違いないでしょう。

なお、上記最高裁決定のおかしさについては、松宮孝明先生が『刑法総論講義』の中で詳しく解説してくれていますね(第4版191~2頁参照)。第5版が出ているのに、第4版までしか買っていないので、第5版の頁数が示せません。すみません。

3 窃盗罪と遺失物横領罪の錯誤

最後に「構成要件の重なり合い」を判断するにつき、構成要件に対する理解が重要だということが解る事例を検討しましょう。

【事例5】 Eが、ある日公園を散歩していると、ベンチの上に男モノのセカンドバッグが置かれていた。Eはそのバッグを見て、だれかが置き忘れたものだろうと思い、これはラッキーだと考え、そのバッグをこっそりと持ち去った。しかし、そのバッグは、忘れ物ではなく、近くでバドミントンに興じていたそのカップルの男性Zの所有物だった。Zは、気がつくとベンチの上に置いていたバッグが消えているので、だれかに盗まれたものと思い、警察に通報した。Eは、公園を出たところで、警察官に呼び止められ、Zのバッグを持っていたので逮捕された。Eの罪責如何?

本件では、窃盗罪と遺失物横領罪の成否が問題となります。両罪の罰条は次のとおりです。

刑法

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(遺失物等横領)

第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この事例も「頭の軽いタイプ」の第Ⅰ類型の錯誤です。

重い窃盗罪の成否から検討してゆきましょう。

Eは、窃盗罪の構成要件に該当する客観的事実を実現しています。ただ、Eにはそのつもりはなく、置き忘れられたバッグを持ち去るつもり、つまり遺失物横領の意図でした。これは、刑法38条2項が規定する「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった」場合に当たるので、この場合にEを「その重い罪」つまり窃盗罪によって「処断することはできない」ことになります。

そこで、次に遺失物横領罪の成否を検討します。

まず、遺失物横領罪の構成要件に該当する客観的事実が存在すると言えるのかが問題です。Eが客観的に実現したのは窃盗罪の構成要件該当事実だからです。そこで、この場合、両構成要件が重なり合うか否かが問題となります。

どう思われますか?

遺失物横領罪における「横領」とは、単純横領罪などにおける横領の概念とは異なり、占有者の意思に基づかないでその占有を離れたものについて、(不法領得の意思に基づいて)占有を取得することを言います。

他方、窃盗罪における「窃取」とは、一般には、他人の占有する財物をその意思に反して自己または第三者の占有下に移転することであると言われることが多いでしょう。なお、窃盗罪が成立するためにも不法領得の意思を必要とするのが、判例・通説です。

そして、このように表現すると、窃盗罪における「他人の財物を窃取」することと、遺失物横領罪の「占有を離れた他人の物を横領」することとは、重なり合わないようにも感じられると思います。

遺失物等横領罪の客体が「占有を離れた他人の物」であるのに対して、窃盗罪の客体は「他人の占有する財物」です。これは「重なり合う」どころか、財物は「占有されていない」か「占有されている」かどちらかですから、択一的な関係だと言えます。

また、遺失物等横領罪の実行行為・結果が「客体の占有を取得すること」であるのに対して、窃盗罪の実行行為・結果は「占有者の意思に反して財物の占有を移転すること」です。

しかし「窃取」の定義を上記のように表現することにつき、私は賛成しません。そして、定義をすこし変える(正確にする)ことによって、事態の見え方は変わっていきます。

上記の「窃取」の定義を私が嫌いなのは、「意思に反して」とか「占有を移転する」などと表現すると話が鈍くなるからです。

そうではなく「窃取」とは、他人の占有する財物をその意思に基づかないでその占有から離脱させ、自己または第三者の占有下に入れることをいう、と表現すべきです。

なぜか?

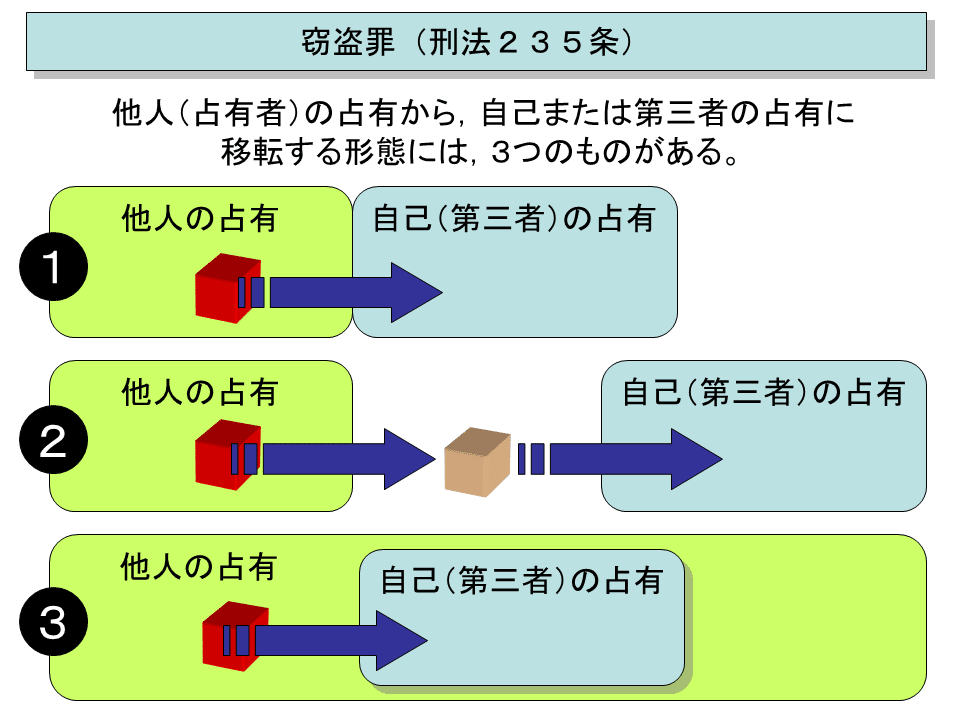

他人の占有から、自己または第三者の占有へと移転する形態には3つのものがあると言われていますが、このうち、注目すべきは②のタイプです。

②に属する形態の窃盗としては、例えば、貨物列車の中から積み荷を落とし、後でその積み荷を回収に行くというタイプがあります。

この窃盗の態様の場合、列車から積み荷を落とした時点では既遂とならず、後に落とした荷物を回収して初めて既遂になると解されています。

なぜそうなるのかと言えば、列車から積み荷を落とす行為は「占有者の意思に基づかないで財物の占有を離脱させる」ことであり、その後、落とした荷物を回収する行為が「自己または第三者の占有下に入れる」ことだからです。

こうして見ると、窃盗罪の実行行為と結果は、本来「占有者から財物の占有を離脱させる実行行為と結果」と「自己/第三者が財物の占有の取得する実行行為と結果」という2段階から構成されていることが解ります。

もちろん、①や③の場合のように、この2段階が同時に実現されることもありますし、そうであることのほうがほとんどでしょう。しかし、厳密に言えば「窃取」という事実は、この2段階から構成されていると考えられます。

そして、このことを正確に表現するならば、先ほどのように「窃取」とは「他人の財物を占有者の意思に基づかないでその占有から離脱させ、自己または第三者の占有下に入れること」と表現されることになります。

しかも、このように表現することで、あら不思議!

「他人の財物の窃取」と「占有を離れた他人の物の横領」とが概念上「a+b」と「b」という関係に立つことが明確になります。

つまり、遺失物等横領罪とは、窃盗罪の2段階ある「実行行為・結果」のうち、2番目の「実行行為・結果」(占有離脱物の占有取得)という部分だけが独立の構成要件とされている犯罪だということが解ります。

その証拠に、先ほどの例で、貨物列車から落とした荷物を、たまたま近くで見ていた人が(不法領得の意思に基づいて)その占有を取得した場合、これはまさに遺失物等横領罪となります。それは、落とされた状態の荷物が遺失物だからです。

このように考えると、窃盗罪の構成要件と遺失物等横領罪の構成要件とは、後者の限度で概念上重なっているということが解ります。

そこで【事例5】においても、Eが実現した窃盗の事実は、遺失物横領の事実を包含しているので、これを遺失物横領の事実と評価することができるということになります。

そして、Eには、もちろん、その認識・予見がありますし、窃盗罪や遺失物横領罪に特に要求されている超過的内心傾向である「不法領得の意思」も備えていますので、Eの行為は、遺失物横領罪の構成要件に該当することとなります。また、特に違法性阻却事由・責任阻却事由も見当たらないので、Eには遺失物横領罪が成立することとなります。これが【事例5】の結論です。

*****

最後に逆の事例についても考えてみましょう。第Ⅱ類型の「頭の重いタイプ」の錯誤の事案です。

【事例6】 Fが、ある日公園を散歩していると、ベンチの上に男モノのセカンドバッグが置かれていた。Fはそのバッグを見て、近くでバドミントンに興じているカップルのうちの男性の所有物だろうと思った。しかし、そのカップルはバドミントンに夢中になっており、バッグに気を留めていない様子だったので、これはチャンスだと思い、そのバッグをこっそりと持ち去った。だが、実は、そのバッグは、前日にVが置き忘れたもので、遺失物だった。

この場合も、まずは重い窃盗罪の成否から検討してみましょう。

Fが意図していたのは、窃盗の事実ですが、実際に実現しているのは遺失物横領の事実です。そして実際、他人の占有する財物がその意思に基づかないでその占有下から離脱されたという「結果」はありません。

しかし、Fの行為には、その危険性があったのかが問題となります。その危険性を肯定することができるならば、Fの行為は、窃盗罪の実行行為と認められ、結果が発生していないために既遂とすることはできなくても、その未遂罪の成立を認めることができるからです。

そして、すでに何度も見ているように、不能犯論における具体的危険説を用いれば、この場合にも「窃盗罪の構成要件的結果を発生させる現実的危険」を肯定することができるので「実行の着手」はあるものとして、窃盗未遂罪の成立を認めることができるでしょう。

なお、Fにはもともと窃盗をしようという意図があったのですから、Fに未遂罪の主観的態様および不法領得の意思があることは明らかです。

以上のとおりですから、【事例6】のFには、窃盗未遂罪の成立を認めることができるでしょう。

また【事例5】で検討したように、窃盗罪の構成要件と遺失物横領罪の構成要件の重なり合いにより、窃盗罪の意図には、当然に遺失物横領罪の認識・予見が含まれていると解されますので、Fには遺失物横領罪の構成要件的故意を認めることができまた。また、Fには不法領得の意思も認められます。

そこで、Fには、窃盗未遂罪のほか、遺失物横領罪も成立も認めることができ、両罪は観念的競合となるものと解されます。

第7 おわりに

長々とお疲れ様でした。

今回の記事で、抽象的事実の錯誤や、法定的符合説、構成要件的符合説、また、実質説などについて、何か新たな気づきがあれば幸いです。

え? かえって混乱した? それは困ったなぁ……