【学ぼう‼刑法】入門編/総論08/正犯と共犯/教唆犯・幇助犯の構成要件/共同正犯の効果と成立要件

第1 はじめに

今回のテーマは「正犯と共犯」です。

「共犯」については、教唆犯、従犯(幇助犯)の構成要件がどうなっているか、共同正犯の効果や成立要件がどうなっているか、について学びます。

最後に、伝統的な犯罪共同説からの正犯と共犯の整理、位置づけについて説明します。

第2 正犯と共犯

1 基本的構成要件と正犯

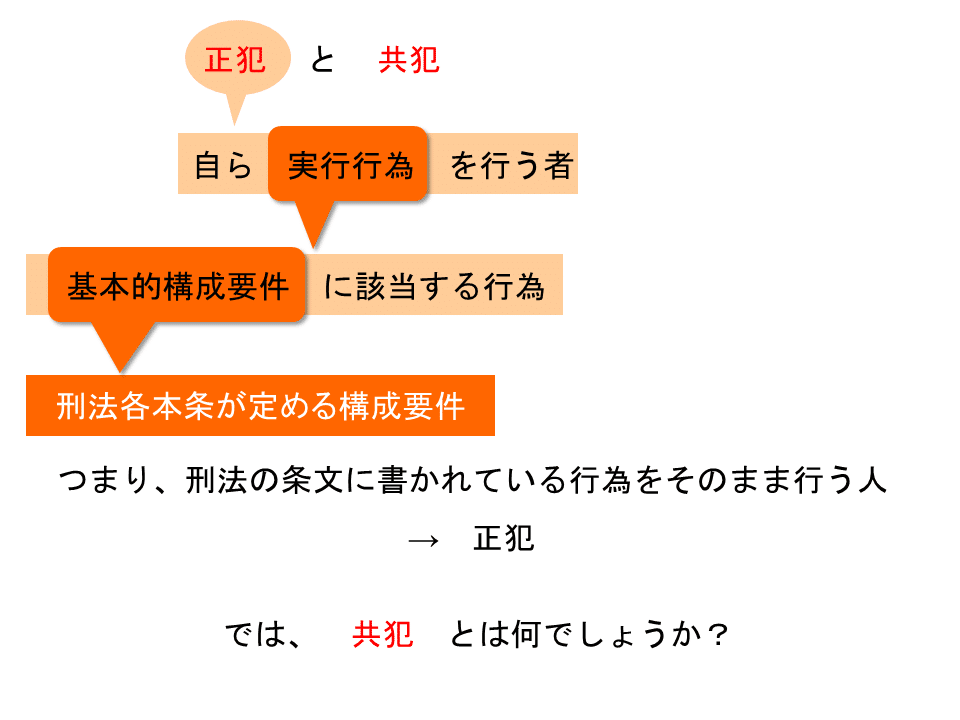

犯罪は、構成要件に該当する違法かつ有責な行為であり、犯罪の成否を判断する場合には、まず、構成要件該当性について検討する、ということをこれまでに学びました。

この構成要件には「基本的構成要件」と「修正された構成要件」という分類があります。

基本的構成要件というのは、刑法やその他の刑罰法規の各条文に書かれている構成要件、あるいは各条文から直接解釈によって導かれる構成要件と言うことができます。

この基本的構成要件に定型的に示されている行為を「実行行為」といいます。

これは構成要件要素としての「実行行為」を表現していますが、この構成要件要素である実行行為に該当する具体的事実も、また「実行行為」と呼ばれます。

そして、この実行行為を自ら行う者を「正犯」と呼んでします。つまり、簡単に言えば、刑法の各本条に規定されている行為を自分で行う人が「正犯」です。

だれかが犯罪をするということを私たちがイメージするときには、私たちは、その人が刑法の条文に書かれた犯罪を自ら実現しているところを想像するでしょう? これが「正犯」です。

2 修正された構成要件と共犯

「基本的構成要件」に対する概念が「修正された構成要件」です。

「修正された構成要件」は、基本的構成要件(つまり刑法各本条が示している構成要件)を一般的な規定によって何らかの形で変容・修正することで得られる構成要件です。

すでに私たちの知っている概念の中では「未遂罪」の構成要件は、修正された構成要件の例です。

未遂罪の構成要件は、刑法各本条が示している基本的構成要件を、刑法43条の規定によって修正することで、その内容を得ることができます。例えば、殺人未遂罪の構成要件は、刑法199条の構成要件を、刑法43条によって修正することによって、得ることができました。

同様に「共犯」の構成要件も、刑法各本条が示している構成要件を共犯に関する条文で修正することで、その構成要件を得ることができます。

共犯の条文で、基本的なものは、まず次の4つです。

共犯には、共同正犯(刑法60条)、教唆犯(刑法61条1項)、従犯(刑法62条1項。幇助犯ともいう)の3つのタイプがあります。

このうち、教唆犯と従犯(幇助犯)が、狭義の共犯と呼ばれます。一般的に「共犯」という言葉を使う場合は、この狭義の意味で用いられることが多いと言えます。

この狭義の共犯に「共同正犯」を加えて、広義の「共犯」と呼んでいます。

共同正犯は、もともと共犯と正犯とをミックスした中間的な存在というイメージがあるため、狭義の共犯から除かれてきたと言えます(もっとも、共謀共同正犯というものが認められるようになって狭義の共犯との違いは小さくなっています。この点については後日取り上げることとなります)。

では、教唆犯について規定した刑法61条を使って、この規定が刑法各本条をどのように修正して、教唆犯の構成要件を導き出しているかを見てみましょう。まずは、殺人教唆罪の例です。

次は、窃盗教唆罪の例です。

このように、共犯の場合も、未遂罪の場合と同様に、刑法の各本条が修正されることでその構成要件が導かれます。

なお、未遂罪の場合は、刑法44条が「未遂を罰する場合は、各本条で定める」と規定していますが、共犯の場合は逆に、刑法64条が次のように規定しています。

(教唆及び幇助の処罰の制限)

第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

法定刑として「拘留又は科料のみ」が規定されている犯罪としては、刑法典の中では唯一、侮辱罪(刑法231条)がありましたが、令和4年(2022年)6月の改正で法定刑が引き上げられ、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と改められ、同年7月から施行されているので、これにあたる犯罪は刑法典にはなくなりました。軽犯罪法上の犯罪は、現在もこれに該当します。

以上により、教唆や幇助は、多くの犯罪においては、何ら特別の規定がおかれていなくても、当然に処罰されるということになっています。

では、ここから、教唆犯、幇助犯、共同正犯について、それぞれの構成要件の特徴を簡単に見ていくことにしましょう。

第3 教唆犯

1 教唆犯の構成要件

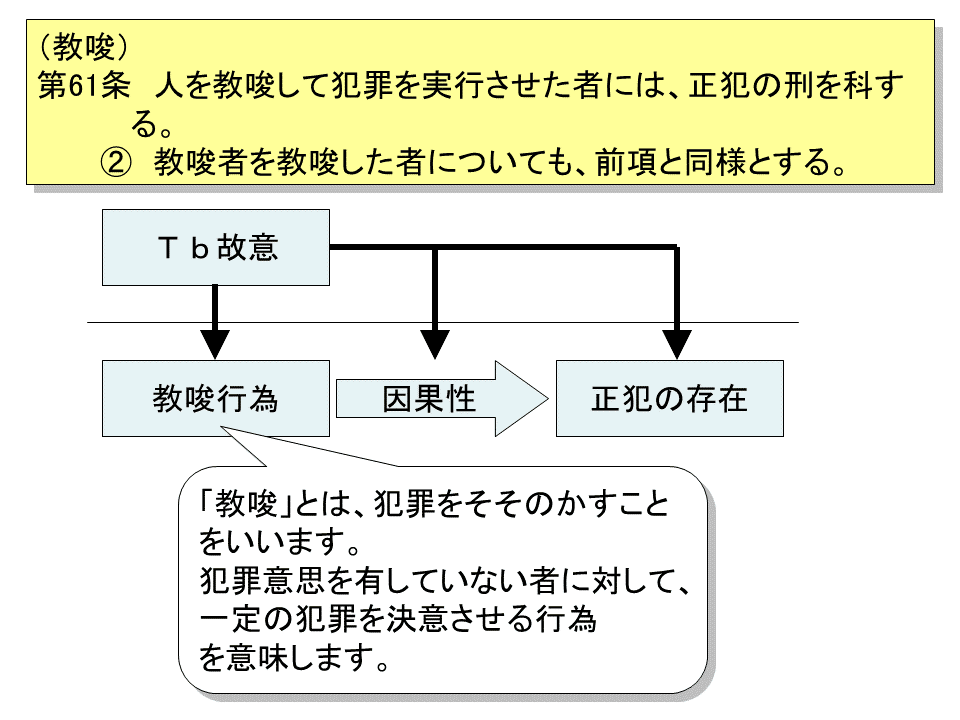

教唆犯の条文と構成要件をいつものように簡単に図式化すれば、次のとおりです。

教唆犯は「人を教唆して犯罪を実行させた」場合です。

教唆犯には「正犯の刑を科する」とされているのは、教唆した犯罪の正犯の法定刑と同じ法定刑が適用されるという意味です。ですから、殺人罪を教唆した殺人教唆罪であれば、最も重い場合は死刑を科すことも可能ということになります。刑事裁判において正犯者に宣告された刑と同じ刑が科されるという意味ではありません。

教唆犯の構成要件的行為は「教唆行為」です。これは実行行為ではありません。教唆行為は「犯罪をそそのかすこと」であり、より噛み砕いて言えば、犯罪意思を有していない者に対して、一定の犯罪を決意させることを意味します。

教唆犯の結果は、教唆をされた者(正犯者)が、実際に犯罪の実行に出てこれを実現することです。上の図では「正犯の存在」と書かれています。

「教唆行為」と「正犯の存在」との間に「因果性」と書かれていますが、これが教唆犯における3つ目の客観的構成要件要素です。教唆犯が認められるためには、教唆行為と正犯の実行した犯罪との間に何らかの関連が必要であることは言うまでもないでしょう。しかし、これを「因果関係」という言葉で表現することができないのは、正犯者が故意犯として犯罪を行う限り、この者が犯罪に出るか出ないかは100%この者の自由意思に基づくことであり、決して「因果の流れの1コマ」ではないからです。つまり、正犯者が事態を熟知したうえで実行行為に出ている限りにおいて、この者は「右から押されれば左へ動く」というような客体や道具ではなく、1個の主体だからです。

ですから、教唆者は、この正犯者の内心に対して心理的な影響力を与え、犯罪の実行へと促したにすぎず、正犯者の犯罪遂行を支配していたというワケではありません(ここが間接正犯との違いです。これについても後日取り上げます)。そのため「因果関係」ではなく「因果性」と表現されます。

教唆犯の主観的構成要件要素としては、正犯の場合と同様に「構成要件的故意」が必要とされます。図の中では「Tb故意」と表示されていますが、ここに「Tb」とはドイツ語で構成要件を表す「Tatbestand」の略です。

教唆犯の客観的構成要件要素は、上の図では、一応、①教唆行為、②正犯の存在、③因果性の3つなので、この3つに該当する事実の全部について、認識・予見することが構成要件的故意の内容となります。認容説によれば、もちろんこれに加えて認容も必要とされます。

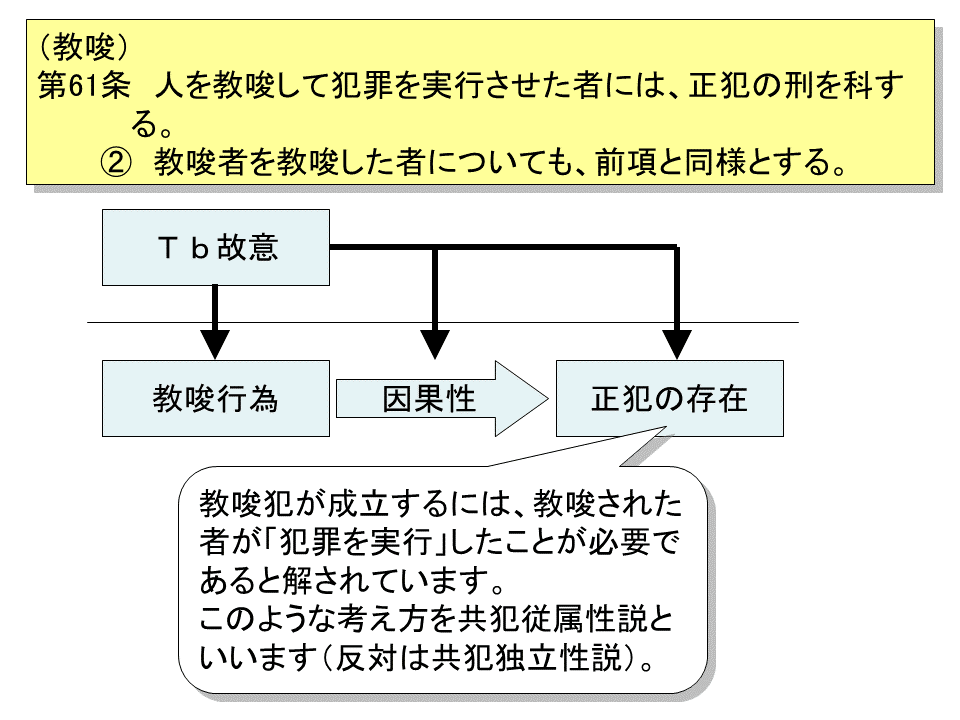

2 共犯の従属性と独立性

教唆犯が成立するためには、教唆行為が行われただけでなく、教唆をされた者(被教唆者)が教唆された犯罪の実行に出てこれを実現することが必要とされます。

このように、教唆犯が成立するためには、被教唆者が実行行為に出ることが必要だする考え方を共犯従属性説といいます。共犯が成立するには正犯の存在が必要であり、共犯は正犯に従属するという考え方です。

これに対して、共犯は、正犯と独立して成立しうるという考え方を共犯独立性説と言います。

共犯独立性説の考え方は、戦前有力に主張された主観主義的刑法理論(近代学派)に親和的なもので、客観主義的刑法理論(古典学派)を前提とした現在の刑法学では支持者を失っています。

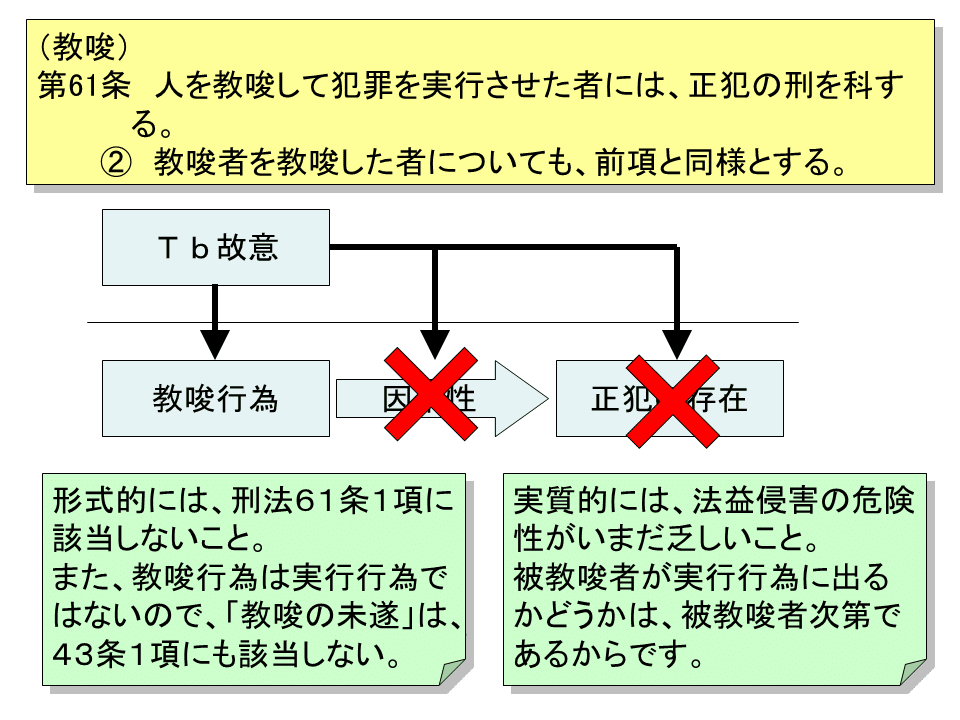

3 教唆の未遂と実行従属性

教唆者が、教唆をしたにもかかわらず、被教唆者が犯罪の実行に出なかった場合は「教唆の未遂」と呼ばれています。

犯罪従属性説と犯罪独立性説とで結論が分かれる事案の1つで、共犯独立性説によれば、教唆犯の未遂罪として処罰すべきとされます。

しかし、犯罪従属性説からは「教唆の未遂」は処罰されるべきではないとされます。

その理由は、第1には、刑法61条1項に該当しないこと。すなわち、刑法61条1項は「犯罪を実行させた」と規定していますが、教唆の未遂の場合は、被教唆者が犯罪の実行に出ておらず、これに該当しないことです。

第2に、未遂の概念にも該当しないこと。すなわち、刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂としていますが、教唆行為は、実行行為ではないので、これを開始したことは「実行の着手」には該当しません。

第3に、実質的な理由としては、法益侵害の危険性がいまだ乏しいという理由があります。すでに述べたように、被教唆者が、責任能力をもち、事態を熟知している場合は、そのうえで犯罪の実行に出るかでないかは100%被教唆者の自由意思にかかっています。教唆者は、被教唆者の内心に対して心理的な影響力を与えているに過ぎません。被教唆者が確固たる規範意識を持っている限り、それが法益侵害に対するいわば「防波堤」となり、法益は侵害されることはないのです。その意味で「教唆行為」がなされたというだけの時点では、いまだ法益侵害に対する危険性が乏しく、この時点で教唆者を処罰する必要性に乏しいと考えられます。これが教唆の未遂を処罰しないことの実質的な理由です。

このように、教唆犯は、共犯従属性説からの結論として、被教唆者(正犯者)が実行行為に出ない限り成立することはないのですが、このことを特に「実行従属性」と呼ぶことがあります。

4 いろいろな犯罪に対する教唆犯の可否と要件

教唆犯は、被教唆者に対して一定の犯罪をそそのかして実行させるものです。

そこで、どのような犯罪について教唆犯が成立しうるのか、また、その場合の構成要件要素はどうなるのか、について見てみましょう。

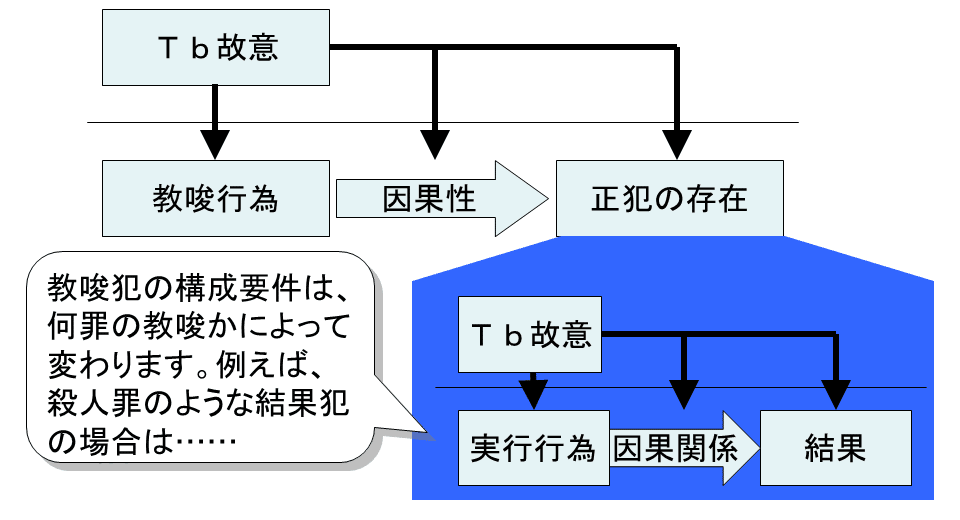

(1)故意犯・結果犯

まず、殺人罪などの故意犯で、かつ、結果犯の場合です。

「正犯の存在」という構成要件要素の中身を開いてみると、中には被教唆者が実現する構成要件の要素がそのまま入っています。

つまり、例えば、殺人罪の教唆犯の場合であえれば、被教唆者(正犯者)は、ふつうに、殺人罪の構成要件要素を充足する必要があり、これによって教唆犯にとっての「正犯の存在」という構成要件要素は充足されることになります。

(2)故意犯・挙動犯

挙動犯を教唆することも、当然可能です。

例えば、暴行罪の場合であれば、暴行をそそのかされた被教唆者は、実行行為としての暴行を行い、暴行の故意があれば、教唆者には、暴行罪の教唆犯が成立することとなります。

(3)結果的加重犯

結果的加重犯を教唆することは可能でしょうか?

これは可能だと考えられています。結果的加重犯には、基本犯があり、基本犯が故意犯であれば、そこに犯罪を実行する意思はあるからです。被教唆者にこの基本犯の犯罪を決意させ、その結果、基本犯を実現したうえで、重い結果を発生させてしまったような場合は、結果的加重犯の教唆犯となります。

そこで、例えば、教唆者が暴行を教唆したところ、被教唆者が暴行のうえ、重い傷害の結果を被害者に発生させた場合は、結果的加重犯としての傷害罪の教唆犯となります。

(4)過失犯

では、過失犯を教唆することは可能でしょうか?

教唆行為は「一定の犯罪を決意させること」ですが、過失犯は意図して犯罪を行うわけではないので、過失犯を教唆することはできません。

(5)未遂罪

未遂罪を教唆することは可能でしょうか?

まず、教唆者が既遂となることを意図して教唆し、被教唆者も既遂を意図して実行に出たが、遂げることができず未遂罪となったという場合に、正犯者が「未遂罪の正犯」、教唆者が「未遂罪の教唆犯」となるということについては争いはありません。

問題とされるのは、教唆者がはじめから未遂に終わらせるつもりで、被教唆者に対してはその意図を告げず、教唆したという場合にどうなるか、ということです。例えば、次のような事例の場合です。

【事例】 ヤクザのAは、闇金業者のXを怖がらせるつもりで、Xに対して「最近、お前の命を狙っているヤツがいるから気をつけろ。心配ならオレがボディガードをしてやってもいいぞ」と言ったが、Xは本気にしなかった。そこで、Aは手下のBに対してXを殺すことを教唆したが、Aの意図としては、Xを怖がらせて自分がXのボディガードとなることが目的で、Xを殺すつもりはなかった。その後、ある夜、BはX殺害の実行行為に出たが、AがXを守ったため、Bの殺害行為は成功しなかった。この場合、Aには殺人未遂罪の教唆が成立するか。

この場合も、正犯であるBが殺人未遂罪の構成要件を満たしている以上、Aに殺人未遂の教唆罪の成立を否定する理由はないように思えます。

ただ、気になるのは、AにはXを死亡させようという気持ちはないことです。むしろ、この事例では、Aとしては、Xが死亡してしまっては困るワケです。そこで、この場合でもAには、殺人未遂の教唆罪が成立するのか、というのがこの事例の面白いところです。

上の図では、正犯の中身(未遂罪)の主観的構成要件要素が「Tb故意」と書かれていますが、未遂罪の主観的構成要件要素が、厳密に言えば「既遂罪の構成要件的故意」ではなく、「構成要件的故意」と「超過的内心傾向」であるということは、以前お話したと思います。

そうすると、この問題は、正犯の実行する犯罪が「目的犯」などの超過的内心傾向をもつ犯罪の場合、その超過的内心傾向は、正犯者だけが持っていれば足りるのか、それとも、教唆者自身もこれを持つ必要があるのか、という問題と言い換えることができます。

どう思いますか?

これは、超過的内心傾向というものが、その犯罪構成要件においてどのような機能を果たしているかということと関係します。

この場合、もしも実行行為者が超過的内心傾向をもつことで、実行行為の危険性が増加しており、そこにその犯罪の処罰の根拠が生まれると考えるのであれば(こういうものを主観的違法要素といいます)、この場合の超過的内心傾向は正犯者が持っていれば足り、必ずしも教唆犯が持っている必要はないと考えられることになります。

もっとも、このように考える場合に、関連問題として、仮に、上の【事例】において、AがXを助け損ね、XがBによって殺害されてしまった場合、Bに殺人罪が成立するとともに、Aには殺人教唆罪が成立することとなるか、という問題が考えられます。

どう思いますか?

結論的には、あくまで殺人未遂罪の教唆にとどまり、殺人既遂罪の教唆とはならないと考えられますが、なぜだか考えてみてください。なお、この場合に殺人既遂罪の教唆の成立を認める見解もあります。

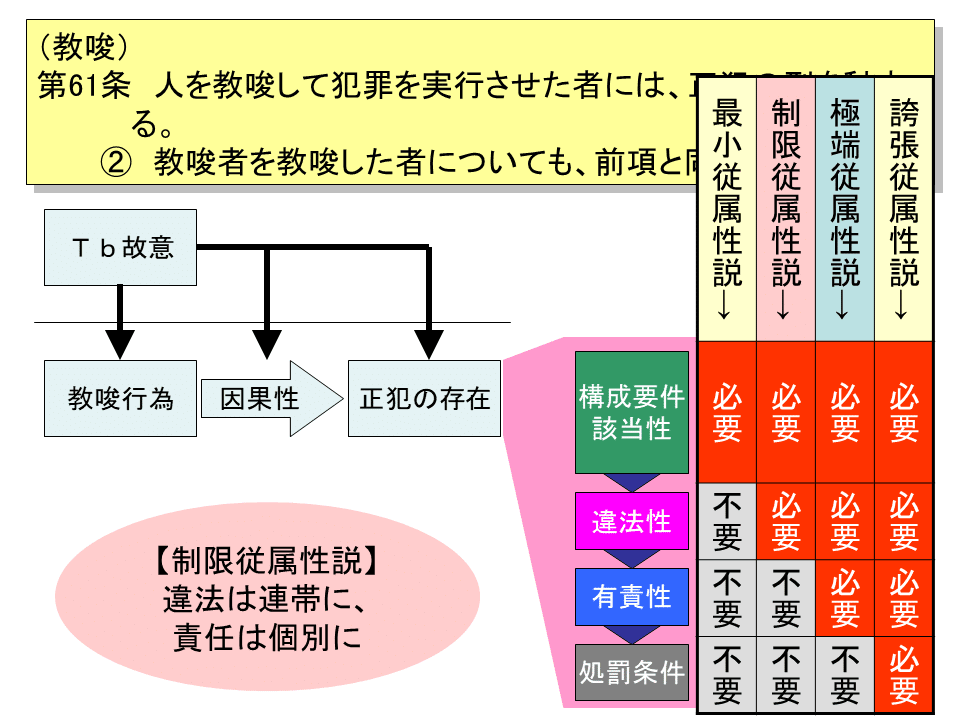

5 従属性の程度(要素従属性)

教唆犯は、以上のとおり「正犯の存在」をその構成要件の中に取り込んでおり、正犯者においてその構成要件が充足されることを必要とします。

では、正犯者には「構成要件該当性」だけがあれば足りるのでしょうか?

それとも、構成用要件該当性に加え、違法性、責任などの他の犯罪の成立要件も備える必要があるのでしょうか?

この問題は「従属性の程度」とか「要素従属性」などと呼ばれている問題です。

この問題をめぐる学説には4つあります。

【最小従属性説】正犯には、構成要件該当性だけがあればよいとする見解

【制限従属性説】正犯は、構成要件該当性に加え、違法を備える必要があるという見解

【極端従属性説】正犯は、構成要件該当性、違法性、有責性のすべてを備える必要があるという見解

【誇張従属性説】正犯は、構成要件該当性、違法性、有責性に加え、客観的処罰条件をも備える必要があるという見解

かつては極端従属性説が通説で、制限従属性説が有力に対立していたという状況でした。しかし、現在では、制限従属性説が通説で、最小従属性説が有力に主張されているという状況でしょう。

制限従属性説の立場は「違法は連帯に、責任は個別に」という標語によってその主張が端的に表現されます。

つまり、制限従属性説が「構成要件該当性」と「違法性」までを正犯に従属させるのは、実行行為、結果、因果関係、法益侵害などの違法性を基礎づける要素は、正犯でも共犯でも共通と考えられるので連帯的に処理し、これらとそれぞれの人格とを結びつける責任要素については、各人各様なので個別に扱うべきである、というのがその考え方がその基礎にあるからです。

もっとも、構成要件要素の中には「構成要件的故意」のように責任に関係する要素(責任要素)も含まれています。ただ、共犯の場合、このような正犯の人格と実行行為とをつなぐ要素は、共犯者との関係では、その心理的影響力と正犯の実行行為とをつなぐ因果性の要素(違法要素)として機能するため、この点は正犯に従属しても問題とならないと考えられます。

制限従属性説が通説となり、かつての通説であった極端従属性説が支持者を減らしたのは、次の【事例1】のような事案において、極端従属性説はその処理に苦慮したからでした。

極端従属性説では、構成要件該当、違法、有責のすべての要素において正犯に従属するため、正犯が責任無能力者である場合には、教唆犯の成立を認めることができません。心神喪失者などの場合にはそれでも問題になりませんが、困るのは刑事未成年者の場合です。

極端従属性説は、教唆者に何とか罪を認めるために、この場合を「間接正犯」としていましたが、間接正犯とすることにはかなり無理がありました。そういうこともあって、極端従属性説は支持を落とし、制限従属性説が通説となったという経緯があります。

なお、間接正犯については、次回に解説する予定です。

第4 幇助犯(従犯)

次に、従犯について見てみましょう。

刑法62条の見出しは「幇助」とされています。そのため「従犯」については「幇助犯」という呼び方も広く用いられているところです。

幇助犯の構成要件は「正犯を幇助した」ことです。

教唆犯の構成要件と比較すると、構成要件的行為が「幇助行為」となっているだけで、あとは教唆犯と同じです。

幇助とは、正犯の実行行為を容易にする行為をいいます。

実行行為を容易にする方法は、凶器の供与などのような物理的なものでも、情報の提供などのような心理的なものでも構いません。前者を物理的幇助、後者を心理的幇助といいます。

幇助犯の場合も、幇助行為と正犯の存在との間には「因果性」が要求されています。幇助の場合は、教唆のように、犯罪をする意思のない者に犯罪を決意させるのではなく、すでに犯罪を決意している者が対象となります。

ただ、一度犯罪を決意した者も、その実現に障害があり、成功の可能性が低いと感じば、犯罪をする気が萎えてしまい、一度生じた犯罪の決意を放棄して実行行為に出ないということもあり得ます。

これに対して、幇助行為は、正犯の実行行為を容易にすることで、反対動機の形成を鈍らせ、正犯者に生じた犯罪の決意を維持・増強するという効果をもつものです。その意味で、幇助行為にも、教唆行為と同様に、正犯者の内心への心理的影響力を通じた実行行為への因果性が認められます。

ただ、正犯者の犯罪の決意をゼロから発生させる教唆犯と比べると、幇助犯の因果性は緩やかなものなので、従犯の法定刑は、正犯の刑から減軽されたものとなっています。なお、減軽の方法については、刑法68条に規定されています。

以上の知識を元に、幇助犯と教唆犯を対比すると次のようになります。

なお、狭義の共犯(教唆犯と幇助犯)は、正犯に加担するので「加担犯」と呼ばれることがあります。

第5 共同正犯

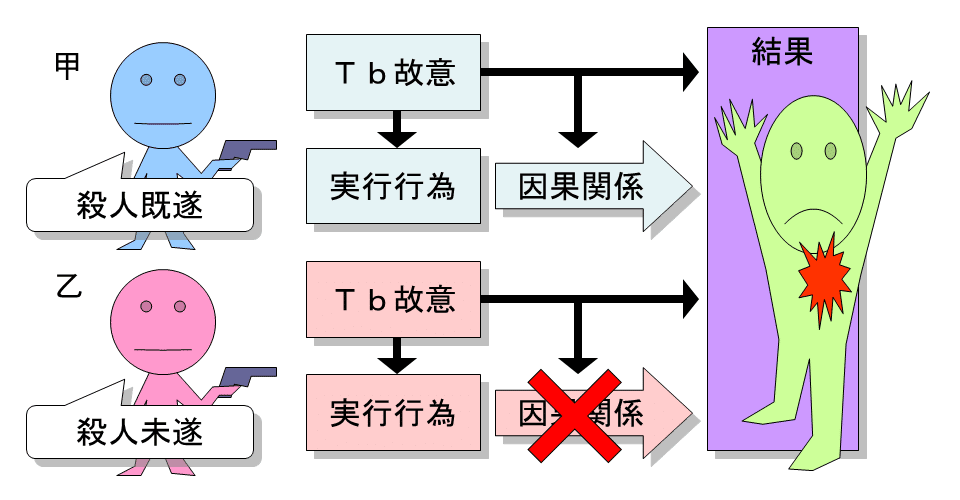

1 共同正犯の効果

まず、事例から検討してみましょう。

この場合、甲・乙のそれぞれを単独犯として考えた場合、甲には殺人既遂罪が、乙には殺人未遂罪が成立することとなります。

甲も乙も、実行行為をしており、Aの死亡という結果も発生しているものの、甲の実行行為と結果との間には因果関係があるのに対し、乙の実行行為と結果との間には因果関係がないからです。

これに対して、甲と乙に共同正犯が成立する場合はどうなるでしょうか?

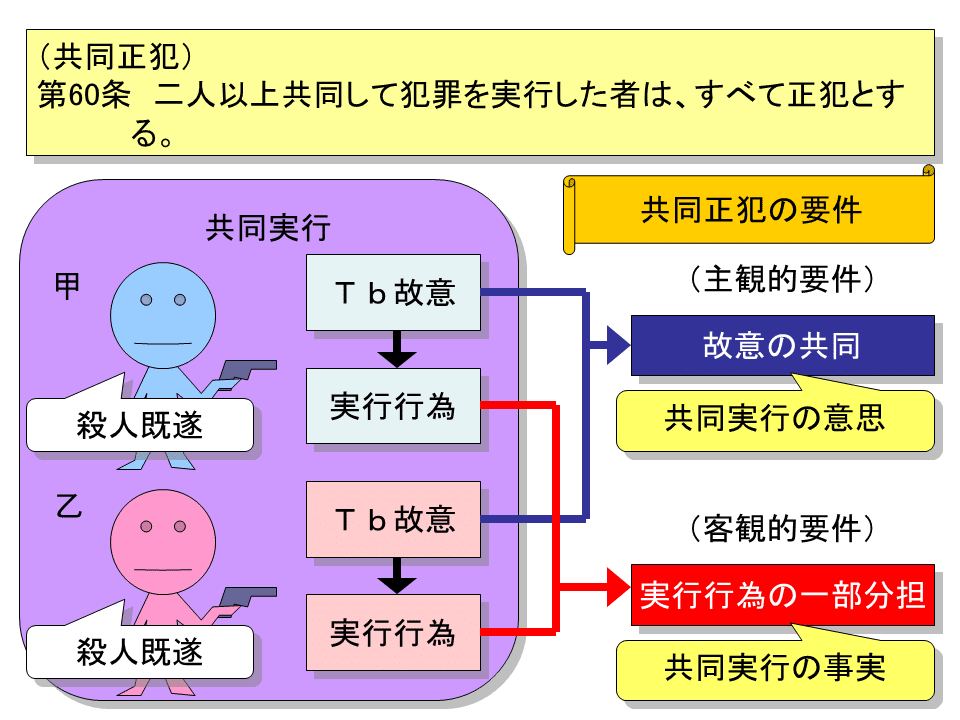

共同正犯について規定しているのは、刑法60条です。

刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。

この共同正犯の効果は「すべて正犯とする」というものですが、そもそもこの事例では、甲も乙も「自ら実行行為を行っている」のですから、もともとふたりとも「正犯」です。

しかし、ここで「すべて正犯とする」と規定されているのは、そういう意味ではなく、すべての者が「全部責任を負う」という意味に解されています。つまり、Aの死亡との間に因果関係をもつ甲だけでなく、乙も、Aの死亡の結果に責任を負い、乙も殺人既遂罪となる、という意味です。

2 共同正犯の成立要件

他方、このような共同正犯の効果が発生するための要件、つまり、共同正犯の成立要件として、刑法60条が規定しているのは「二人以上共同して犯罪を実行した」というものです。

これが何を意味するかについては、かねてから犯罪共同説と行為共同説の争いがあります。

【犯罪共同説】2人以上の者が、一定の犯罪を共同して実行すること

【行為共同説】2人以上の者が(自然的)行為を共同にし、各自の企図する犯罪を実行すること

もともと、行為共同説は主観主義的刑法理論(近代学派)の立場から主張されていたもので、戦後は、客観主義的刑法理論(古典学派)に依拠する犯罪共同説が通説となっています。もっとも、行為共同説のすべてが主観主義に基づくというわけではなく、客観主義の下で行為共同説を主張する先生方もいらっしゃいます。そして、結構厳しい対立が繰り広げられていました

共同正犯論をめぐっては、いろいろ複雑な問題がありますが、ここでは、まず伝統的な通説である犯罪共同説の立場からの解釈を紹介します。

共同正犯の成立要件は、従来から、主観的要件である「共同実行の意思」と客観的要件である「共同実行の事実」とから成ると解されてきました。

そして、犯罪共同説は、これをそれぞれ「故意の共同」と「実行行為の一部分担」と解します。

つまり、共同正犯においては、2人以上の者が、一定の犯罪を実現することの「故意を共同」して持ち、そのうえで、各人が少なくともその「実行行為の一部を分担する」ことで、一定の犯罪を共同して実行したことになり、共同正犯が成立すると解するワケです。

例えば、強盗罪(刑法236条1項)では、暴行または脅迫により、相手方の反抗を抑圧して、財物を強取しますが、この場合、2人の者のうち1人が暴行・脅迫によって被害者の反抗を抑圧しておいて、その間に、もう1人が財物を奪うという分担をした場合も、両者は実行行為の一部ずつを分担し合っているのでよいワケです。

つまり、伝統的な通説(犯罪共同説)は、まさに、正犯が共同する場合として共同正犯と捉えていたと言えます。

そこで、伝統的な犯罪共同説による、このような「故意の共同」と「実行行為の一部分担」という2つの要件から【事例2】を見ると、この場合は、いずれも認められます。

したがって、【事例2】の場合は、甲・乙間に共同正犯が成立するので、甲だけでなく、乙も、殺人既遂罪の共同正犯となります。

このような共同正犯の効果は「一部実行、全部責任」を認めるものであると表現されています。

第6 正犯と共犯の整理

1 伝統的な犯罪共同説による整理

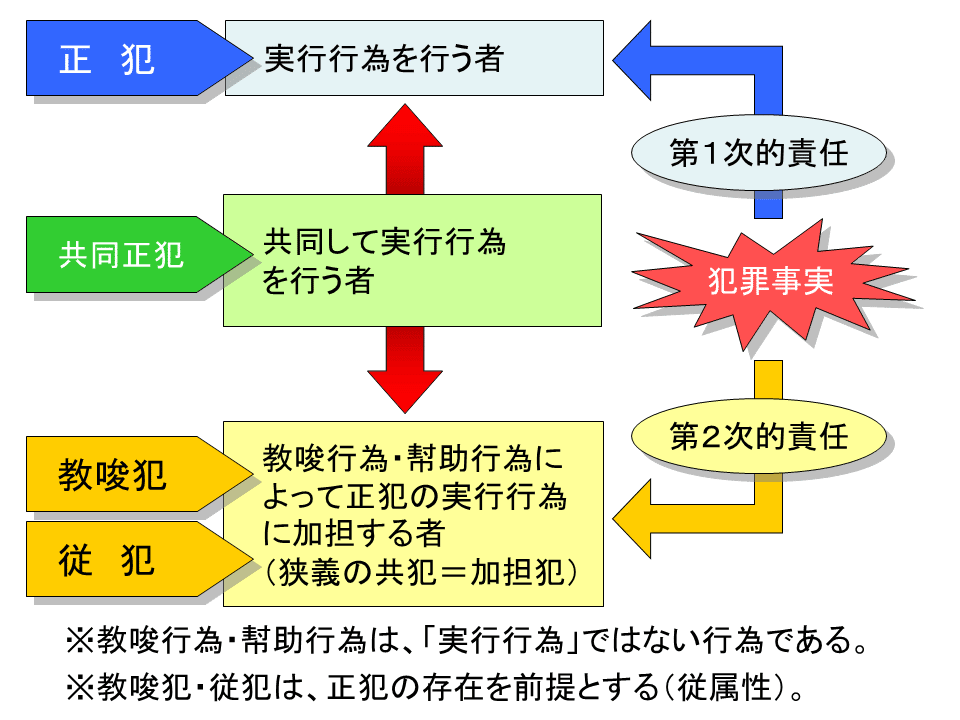

さて、以上を踏まえて、正犯と共犯(教唆犯、幇助犯、共同正犯)の関係を描けば次のようになります。

犯罪事実(特に法益侵害)に対して第1次的な責任を負うのが「正犯」であり、第2次的な責任を負う存在が「狭義の共犯」つまり、教唆犯、幇助犯(従犯)です。

正犯が法益侵害について第1次的な責任を負うのは、法益侵害と因果関係をもつ行為を行ったのが正犯だからです。

これに対して、共犯は、正犯者を通じて法益侵害に対して間接的に因果性をもつにすぎません。そこで、法益侵害に対して間接的である共犯は、第2次的な責任を負うべき存在と位置づけられるのです。

正犯は、実行行為(基本的構成要件に該当する行為)を行います。

これに対して、教唆犯・幇助犯の行う「教唆行為」「幇助行為」は、実行行為ではありません。

しかし、共同正犯は、実行行為の一部を分担します。

そのため、共同正犯は、正犯的特性と共犯的特性をもつミックスな存在として把握され、正犯と狭義の共犯の中間地点に位置づけられます。

そこで、共同正犯は、狭義の共犯とは区別され、ただし、共犯的特性をもつため、広義の共犯には含まれるという位置づけがなされます。

2 現在の正犯と共犯の状況

このような、正犯、狭義の共犯、共同正犯についての整理は、極めて整然とした美しいものと感じられることでしょう。

しかし、残念ながらと言うべきか、伝統的な犯罪共同説を前提としたこのような正犯と共犯の整理は、現在では崩れ、再構成されています。

そのきっかけとなったのは「共謀共同正犯」をめぐる議論でした。

共謀共同正犯は、実行行為の一部を分担しない共同正犯です。このような共謀共同正犯というものを判例が認めたとき、伝統的な犯罪共同説はこれを強く批判しました。しかし、現在では、その存在は一般的に支持されるに至っています。そして、このような共謀共同正犯という存在を認めることで、伝統的な犯罪共同説による上記のような正犯と共犯の整理は現在では変化してしまっています。

では、現在はどのような状況になっているでしょうか?

この点については、複雑な議論も絡みますので、また、別の機会に取り上げることとします。